閩三角城市群生態環境脆弱性及其驅動力

林金煌,胡國建,祁新華,徐曹越,張 岸,陳文惠,*,帥 晨,梁春陽

1 福建師范大學地理科學學院,福州 350007 2 中國科學院地理科學與資源研究所資源與環境信息系統國家重點實驗室,北京 100101

20世紀初期,自美國著名生態學家Clement首次提出“生態過渡帶”后,“生態環境脆弱性”、“生態環境脆弱區”等理念便得到了國內外相關學者的廣泛關注[1- 2],尤其是20世紀80年代以來,生態環境脆弱性的研究一直是生態學的一個重要的研究熱點[3- 4]。關于生態環境脆弱性的定義,國內外學者還未形成統一的理念[5],如Smith等認為生態環境脆弱性是暴露程度與適應能力二者共同決定的函數關系[6];徐廣才等提出生態環境脆弱性由敏感性、暴露性與適應性3方面構成,是人地系統對環境變化響應時表現出的一種屬性[7];劉斌濤等則認為生態環境脆弱性是自然、人為共同作用下,生態系統受干擾而出現的生態功能下降的一種現象[8]。

當前,國內外學者對生態環境脆弱性展開了諸多研究,并已取得了豐碩成果[5,9- 12]。從研究對象來看,多集中在湖泊水庫[13-16]、干旱區[7, 17]、高寒區[18-19]、煤炭礦區[20-22]、西南喀斯特地貌[23-24]等領域,但針對閩三角城市群這類近年來經濟快速發展而又處于南方紅壤侵蝕脆弱區的研究還相對缺乏。從研究方法來看,當前國內外進行生態環境脆弱性評價的方法主要有AHP模型法[18-19,20]、熵值法[20]、主成分分析法[13,15, 25]、模糊綜合評價法[26-27]、神經網絡法[28]、信息量模型法[29-30]等。如于伯華等基于AHP模型法,從地貌、氣候、植被和人類干擾4個方面共選取了10個指標對青藏高原的生態環境脆弱性及其空間分異進行了系統評估[19];孫平軍等基于PSE模型,選取熵值法對礦業城市的生態環境脆弱性進行評價[20]。然而這些方法主要存在兩方面的問題:一是評價因子賦權的主觀性,如AHP模型評價法對各個因子的權重賦值人為作用對評價結果的影響較大;二是評價因子的重疊性,由于生態系統是一個相互關聯、相互依存的有機體,評價指標之間存在一定的共性和重疊性[15],這會導致評價結果出現重復冗余的問題,進而影響最終的評價精度。從研究內容來看,多是在不同時空尺度下,從數量特征、空間分布、空間分異及區劃等方面對特定研究區單一年份的生態環境脆弱性進行分析,而針對不同年份的生態環境脆弱性變化及其驅動力的分析則相對不足,并且關于生態環境脆弱性的空間集聚特征分析的成果也鮮見于報道。

鑒于此,本文以經濟發展較快的閩三角城市群為例,采用空間主成分分析法(Spatial Principal Components Analysis,SPCA),既減少了人為權重賦值的主觀性,又有效降低了評價指標之間的重疊性,并結合全局Moran′I、LISA聚類以及土地利用方式,從總體特征、空間差異、空間集聚、地類脆弱性分異以及驅動力等方面,對閩三角城市群2000—2015年的生態環境脆弱性進行綜合評估,力圖揭示該地區生態環境脆弱性的時空演變特征及其驅動力,為重建和恢復生態系統穩定性,有效防止生態環境進一步惡化,保障城市群生態安全提供理論依據。

1 研究區概況

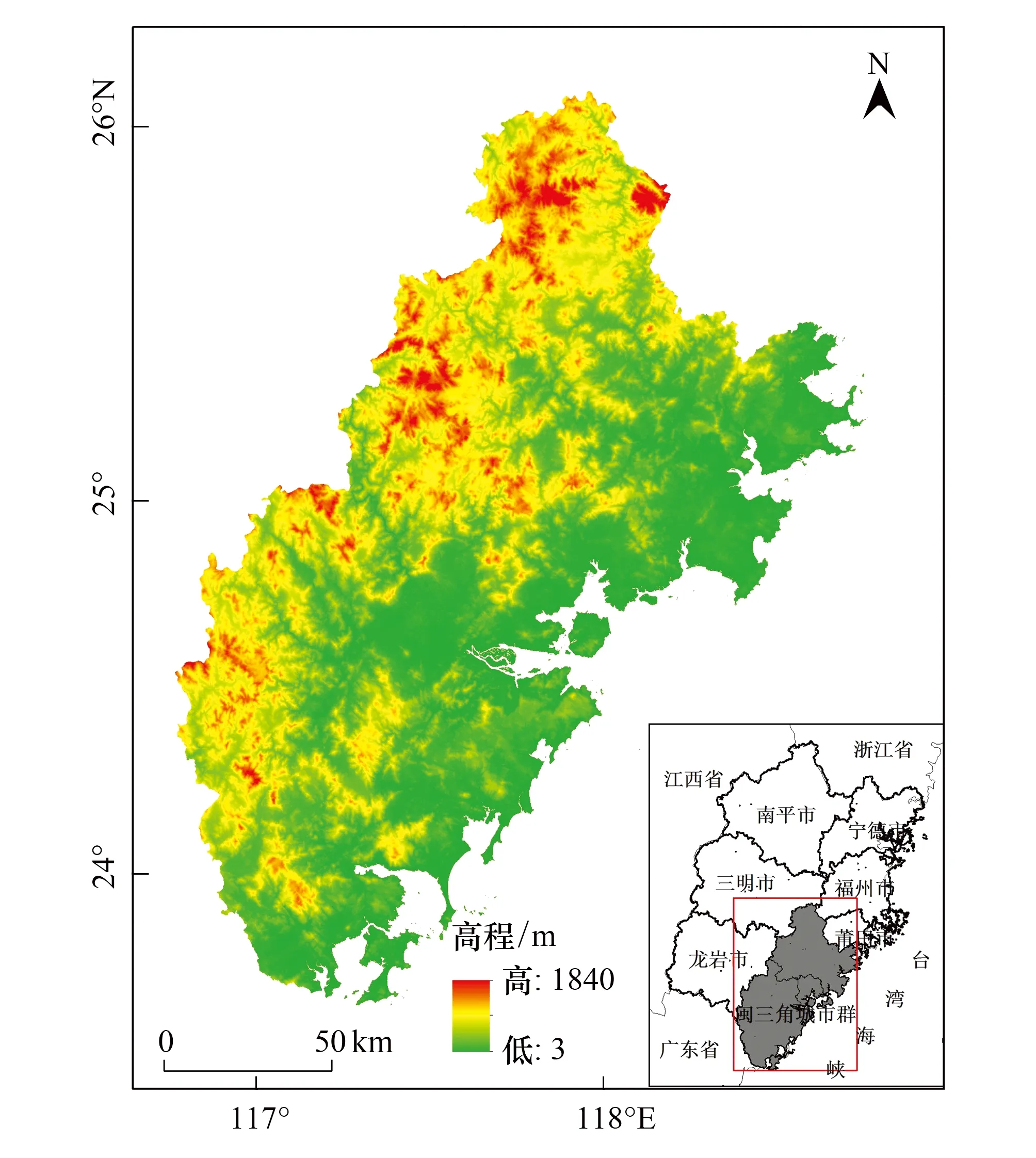

閩三角城市群由廈門市、泉州市和漳州市3個設區市構成,地處116°53′21′′—119°01′38′′E,23°33′20′′—25°56′45′′N,位于中國東南沿海,福建省的東南部,與臺灣島隔海相望,轄區總面積約2.5萬km2(不含金門)。閩三角城市群屬典型的亞熱帶濕潤季風氣候,夏季高溫多雨,冬季溫和少雨,年均降水量1000—2000 mm,年均溫21℃[31],地帶性植被是常綠闊葉林,林業資源豐富。閩三角城市群地勢西北高、東南低,多山地丘陵,平原主要分布于東南沿海一帶(圖1),鷹廈鐵路、龍廈高鐵、廈深高鐵、沈海高速、廈蓉高速、廈沙高速等貫穿全境,交通便捷,是福建省經濟較為發達的地區。隨著人類活動強度的加大,生態環境遭到破壞[9],且該地區以紅壤侵蝕性土壤為主,由于是臺風登陸的高發地,夏季多短時強降雨,區域內的滑坡、洪澇等自然災害頻發,水土流失也較為嚴重[29],這對區域內生態安全造成了嚴重威脅。因此,針對閩三角城市群進行生態環境脆弱性評價具有迫切需求。

圖1 閩三角城市群地理位置 Fig.1 Location of the urban agglomeration in the Fujian Delta Region

2 研究方法與數據來源

2.1 評價指標選取

前人關于生態環境脆弱性的研究已表明,區域的生態環境脆弱性主要由自然本底的敏感性和不穩定性所造成的脆弱性以及人為活動的干擾性和脅迫性所導致的脆弱性兩部分構成[13,15]。閩三角城市群山地、丘陵的面積占比超過80%,地形起伏破碎、坡度較大、地質狀況脆弱,且位于我國東南沿海臺風高發區,常伴有短時強降雨[32],因此自然本底較為脆弱。而閩三角城市群也是我國東南沿海經濟較為發達的地區,近年來社會經濟取得了重大突破,在經濟高速發展的同時,也在一定程度上威脅到了原有生態環境的穩定性,人為脅迫作用正日益凸顯。

當前,“成因-結果”模型被廣泛應用于生態環境脆弱性的指標體系構建,它是基于研究區的地理特征來考慮影響地區生態環境脆弱性的因子,進而來評價地區生態環境脆弱性的總體特征[4- 5]。如鄧偉等基于“成因-結果”模型,從氣候、植被、地形、社會和經濟等方面選取了20個指標,對榆林市的生態環境脆弱性進行綜合評估[33]。因此,參考國內外相關研究成果[5,7,9,29],針對研究區特殊的地形地貌特征,并且為確保所選取指標體系能反映區域的整體特征,本研究基于“成因-結果”模型,從導致研究區生態環境脆弱性的“自然-社會-經濟”三方面的成因出發,并考慮到數據的可獲取性、可操作性和科學性,從地形、地貌、土壤、巖石、氣候等方面分別選取了高程[2,15]、坡度[8- 9,19,21]、巖性[15,29]、土壤類型[7,9,29]、NDVI[13,19- 20]、年均降水量[2,9,21]和年均溫[2,15]來表征其自然本底脆弱性特征;從社會和經濟等方面分別選取人口密度[9,13,21]、人均GDP[13,15,20]、路網密度[7,15,19]、景觀多樣性[2,14]、土地利用程度[5,21]和工業固體廢棄物排放量[13,20]來表征人為脅迫脆弱性特征,并建立評價指標體系(表1)。其中,坡度和高程為正向指標,其反映的是區域的地形地貌特征,坡度和高程越大,坡體的穩定性越差,同時也較容易受暴雨侵蝕,進而增強其生態環境脆弱性;土壤類型反映的是土壤侵蝕強度的本底特征,研究區處于南方紅壤侵蝕生態脆弱區,且多短時強降雨,不同類型的土壤決定了其易發性和侵蝕強度,從而影響生態環境脆弱性;巖性反映的是地區的地質狀況,研究區地質較為脆弱,不同巖石類型通過影響其抗干擾、抗風化能力,進而影響生態環境脆弱性;NDVI為負向指標,其反映了區域內的植被生長狀況,NDVI值越大,其保持水土的能力越強,抗干擾能力也越強,生態系統就越穩定,則生態環境脆弱性越低;年均溫和年均降水量反映的是氣候條件的影響,年均降水量為正向指標,其會影響降水侵蝕能力,降水量大的地區,水土侵蝕較嚴重,研究區年均降水充沛且多暴雨,會增強生態環境脆弱性;而年均溫為負向指標,其通過積溫的形式影響區域內作物的生長環境,積溫越大,越有利于植被的生長,生態系統越穩定,從而降低生態環境脆弱性;人口密度、人均GDP、路網密度和工業固體廢棄物排放量為正向指標,其反映社會經濟的發展對生態環境的脅迫作用,由于研究區內社會經濟發展的不均衡,不同的社會經濟條件會對生態環境脆弱性產生不同程度的增強作用;景觀多樣性和土地利用程度反映的是不合理的土地利用所帶來的環境壓力,土地利用程度為正向指標,其越大對環境的破壞程度越大,而景觀多樣性則為負向指標,反映用地類型的多樣化。在成因分析的基礎上,參考了相關研究的分級賦值標準[12],并基于研究區實際的數據特征,對這13個指標進行標準化賦值為2、4、6、8、10,由此來反映區域的生態環境整體特征與差異。

表1 生態環境脆弱性評價指標的賦值與標準化

2.2 評價模型構建

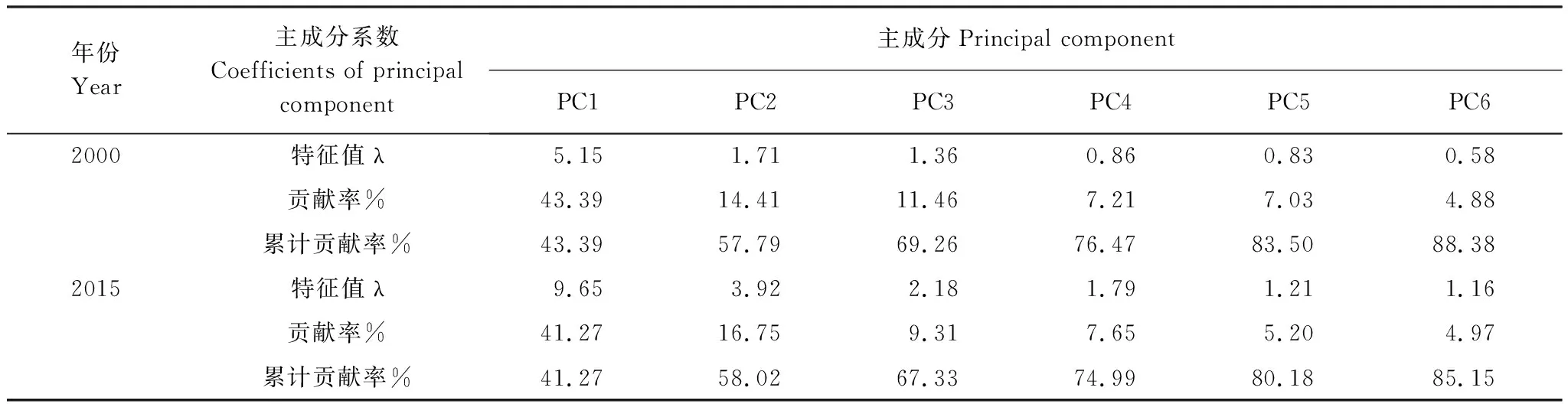

構建生態環境脆弱性指數(Eco-environment Vulnerability Index, EVI)以評價閩三角城市群的生態環境脆弱性狀況。為消除指標信息中的重疊性和相關性,利用空間主成分分析法對13個評價指標進行分析,根據主成分累計貢獻率達到85%以上確定2000年和2015年的6個主成分(表2)。

基于閩三角城市群生態環境脆弱性的評價模型,結合各指標間的相互關系,并根據SPCA的基本原理,在盡可能損失較少信息的前提下,將多個指標綜合成幾個能代表區域整體特征的主成分,進而確定其EVI值,公式如下:

EVI=r1Y1+r2Y2+r3Y3+...+rnYn

(1)

式中,EVI為生態環境脆弱性綜合指數,Yi為第i個空間主成分的數值,ri為第i個空間主成分對應的貢獻率。

表2 各主成分特征值、貢獻率與累計貢獻率

基于SPCA的基本原理,由表2和式(1)得到閩三角城市群生態環境脆弱性指數的計算公式:

需要說明的是,終端信息地圖和終端檔案表的建立和更新是一個長期不間斷的工作,所以要把這項工作納入考核體系。如:前期對業務員的考核是建立一家終端客戶檔案表獎勵多少錢;隨著終端客戶檔案家數的健全,后期對業務員的考核是終端客戶檔案表信息填寫正確無誤并及時更新的一家獎勵多少錢,這樣才能保證建立健全正確無誤的終端信息題圖和終端檔案表。

EVI2000=0.4339×Y1+ 0.1441×Y2+ 0.1146×Y3+0.0721×Y4+0.0703×Y5+0.0488×Y6

(2)

EVI2015=0.4127×Y1′ + 0.1675×Y2′ + 0.0931×Y3′+0.0765×Y4′+0.052×Y5′+ 0.0497×Y6′

(3)

式中,EVI2000和EVI2015分別是2000年和2015年的生態環境脆弱性指數,Y1—Y6、、Y1′—Y6′分別是2000年和2015年基于空間主成分分析法提取的前6個主成分。

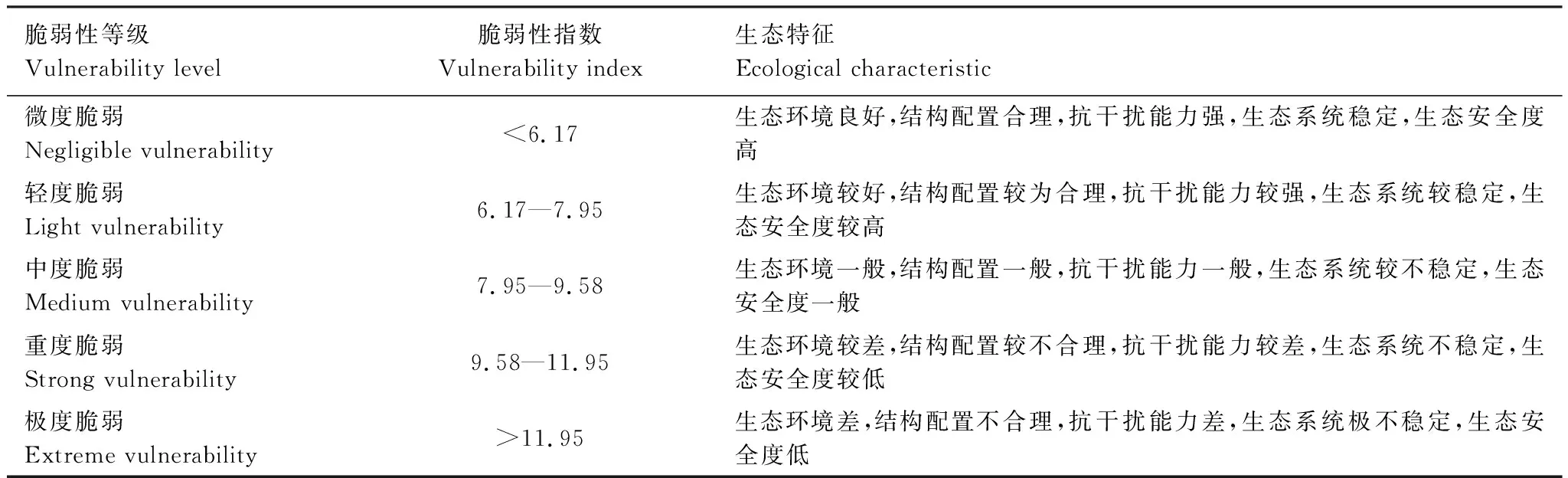

參照國內外生態環境脆弱性評價的相關劃分標準[29],綜合考慮閩三角城市群特殊的生態環境特征,基于自然斷點法(Natural Breaks)對2000年的生態環境脆弱性指數進行分級,將生態環境脆弱性劃分為微度脆弱、輕度脆弱、中度脆弱、重度脆弱和極度脆弱5個等級,各脆弱性等級的生態特征如表3,而2015年的等級劃分標準與2000年保持一致,以確保評價結果的可對比性。

表3 生態環境脆弱性分級標準及其生態特征

當前,國內外針對單一要素的空間自相關性可由全局Moran′I和局部Moran′I兩個指標來描述。生態環境脆弱性是一種自然的地理特征,而傳統的行政區劃統計分析會對其特征產生不合理的割裂,存在著尺度不匹配的現象,無法較好的反映其實際的空間格局特征。因此,本文在閩三角城市群生態環境的評價結果基礎上,以DEM提取的二級子流域為評價單元,計算每個流域內的生態環境脆弱性均值,進而基于全局Moran′I指數來分析其空間自相關性,并基于LISA聚類圖從流域自然單元的角度來探討閩三角城市群生態環境脆弱性的空間集聚性特征。

全局Moran′I指數的計算公式[34]為:

(4)

局部Moran′I指數的計算公式[35]為:

(5)

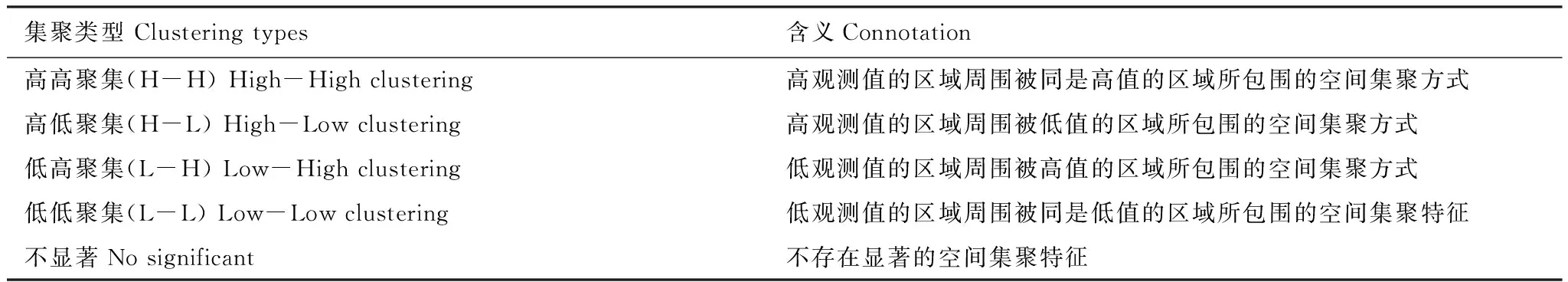

空間關聯局部指標(Local Indicators of Spatial Association,LISA)聚類圖是在局部Moran′I指數的計算結果上進行空間聚類得到的,它主要包含5種不同的空間聚集模式:高高聚集(H-H)、高低聚集(H-L)、低高聚集(L-H)、低低聚集(L-L)和不顯著(No significant)。不同空間聚集模式的含義[35-36]如表4。

表4 不同的LISA聚集模式的內涵

2.3 數據來源

本研究所選用的數據主要包括2000年和2015年的土地利用、地形(高程、坡度)、巖性、土壤類型、歸一化植被指數(NDVI)、氣象(降水、氣溫)、景觀多樣性、土地利用程度、社會經濟數據(人口密度、人均GDP、路網密度、工業固體廢棄物排放量)和二級子流域等數據集。其中土地利用數據由30 m分辨率的Landsat系列遙感影像進行遙感目視解譯,將其分為林地、草地、耕地、水域、建設用地和未利用地6種類型;DEM數據由1∶10萬數字線劃圖進行柵格化處理,分辨率為30 m,并由此提取出高程和坡度數據;巖性來源于福建省地礦局,由1∶20萬的福建省地質圖進行數字化;土壤類型數據來源于福建省農業廳,由1∶50萬福建省土壤類型圖進行數字化;NDVI、年均溫和年均降水量數據來源于中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn),其中,NDVI由SPOT_Vegetation 利用最大值合成法(MVC)進行合成,年均降水量和年均溫數據是由各氣象站點的年均溫、年均降水量進行插值得到;景觀多樣性是將土地利用類型數據轉成柵格,再基于Fragstas 4.2軟件進行多樣性指數提取;土地利用程度是在已分類的土地利用類型基礎上,根據土地利用類型的數量、面積及不同類型的土地利用程度參數[37]來計算得到;人口密度、人均GDP、路網密度、工業固體廢棄物排放量等社會經濟指標主要來源于2001年和2016年《福建省統計年鑒》、《漳州市環境質量公報》、《廈門市環境質量公報》和《泉州市環境質量公報》等,其中人口密度為各縣(市、區)的總人口/總面積,人均GDP為各縣(市、區)的地區生產總值/總人口,路網密度為各縣(市、區)的道路總長度/總面積;二級子流域則是基于閾值法確定河流網絡,進而對30 m分辨率的DEM數據進行子流域提取;為確保數據的準確性,將投影坐標系統一為WGS 1984,并將所有評價指標數據均轉化為30 m分辨率的柵格影像。

3 結果分析

3.1 生態環境脆弱性整體特征

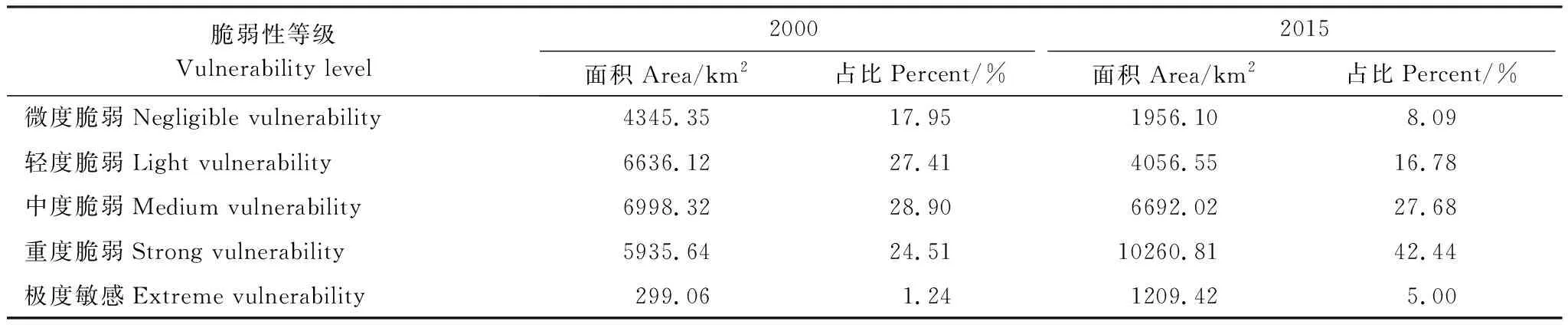

基于SPCA進行權重賦值計算,得到2000—2015年閩三角城市群的生態環境脆弱性空間分布特征。結果發現,2000—2015年間,閩三角城市群的生態環境脆弱性均主要集中在輕度脆弱、中度脆弱和重度脆弱3個等級,但生態環境脆弱性整體變大,重度脆弱和極度脆弱的比重有所上升。如表5所示:2000年,閩三角城市群不同生態環境脆弱性等級的面積大小順序為:中度脆弱>輕度脆弱>重度脆弱>微度脆弱>極度脆弱,其對應面積占比分別為28.90%、27.41%、24.51%、17.95%和1.24%;2015年,閩三角城市群不同生態環境脆弱性等級的面積大小順序為:重度脆弱>中度脆弱>輕度脆弱>微度脆弱>極度脆弱,其對應面積占比分別為42.44%、27.68%、16.78%、8.09%和5.00%。

表5 2000—2015年不同生態環境脆弱性等級面積及其占比

3.2 生態環境脆弱性空間差異特征

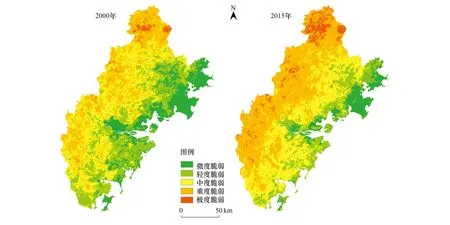

由2000年和2015年閩三角城市群生態環境脆弱性的空間分布特征(圖2)可知,2000—2015年間,閩三角城市群的生態環境脆弱性呈現出由東南沿海向西北內陸逐漸增強的態勢,并具有明顯的地帶性特征。其中,極度脆弱和高度脆弱主要集中于西北山區地帶,輕度脆弱和微度脆弱主要集中東海沿海平原地帶。此外,在空間變化上,2000—2015年間,閩三角城市群的生態環境脆弱性表現出重度脆弱和極度脆弱的空間擴展以及輕度脆弱和微度脆弱的空間萎縮,生態環境脆弱性整體增強。

圖2 2000—2015年生態環境脆弱性空間分布圖Fig.2 Spatial distribution of ecological environment vulnerability from 2000 to 2015

圖3 2000—2015年生態環境脆弱性變化空間分布圖 Fig.3 Spatial distribution of change of ecological environment vulnerability from 2000 to 2015

對2000年和2015年的生態環境脆弱性進行差值運算,得到2000—2015年間閩三角城市群生態環境脆弱性變化量的空間分布特征,如圖3所示:2000—2015年間,閩三角城市群的生態環境脆弱性變化存在較大的空間異質性。其中,東南沿海平原地帶的生態環境脆弱性增長較不明顯,甚至有些地區的生態環境脆弱性有所下降,特別是晉江市、石獅市、鯉城區、豐澤區以及龍海市等地,表明這些地區的生態環境有所好轉;而西北內陸山區地帶的生態環境脆弱性則增長較為明顯,特別是華安縣、南靖縣、安溪縣、南安市和平和縣等地,表明這些地區的生態環境進一步惡化,且趨勢明顯。

3.3 生態環境脆弱性空間聚集特征

3.3.1 全局Moran′ I

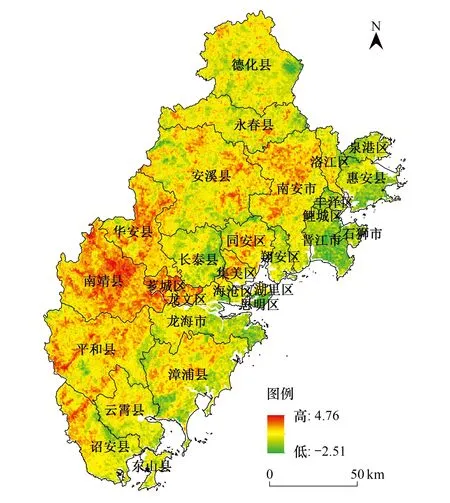

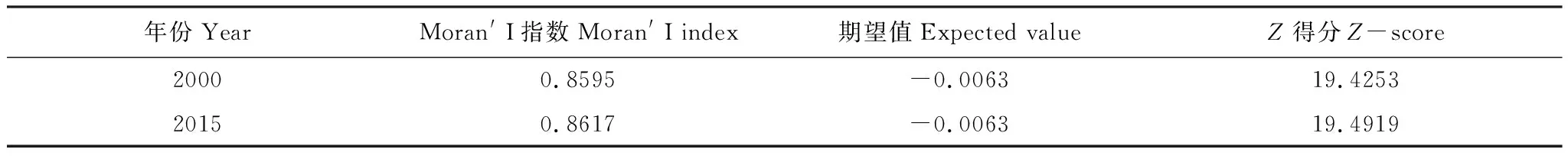

本文在2000和2015年生態環境脆弱性的評價結果基礎上,對每個流域單元的生態環境脆弱性進行區域統計,并基于空間自相關工具,計算生態環境脆弱性的全局Moran′I(表6)。結果顯示:2000和2015年閩三角城市群生態環境脆弱性的的全局Moran′ I指數分別為0.8595和0.8617,Z得分分別為19.4253和19.4919(在ρ<0.05下,當|Z|>1.96時,研究對象在空間上具有顯著的空間自相關性,且當Moran′ I指數大于零則為正相關,小于零則為負相關[36]),說明2000年和2015年閩三角城市群的生態環境脆弱性存在顯著的空間自相關性,且為顯著正相關。

3.3.2 局部Moran′ I

在全局Moran′ I的基礎上,進一步計算其局部Moran′ I,并由此得到LISA聚類圖。如圖4所示:2000和2015年閩三角城市群生態環境脆弱性呈現出顯著的空間集聚性特征,并以高高聚集(H-H)和低低聚集(L-L)為主。兩個年份的空間集聚性特征整體趨勢大致相同,即在研究區西北部山區地帶呈現出顯著的高高聚集,表明這些地區是高值聚集區;而在東南沿海平原、丘陵區地帶則呈現出顯著的低低聚集,表明這些地區是低值聚集區;而其余的評價單元集聚性則不顯著。但是,兩個年份之間也有發生集聚性的遷移和擴張。如2015年相比2000年,在研究區西南部有個流域的高高集聚特征凸顯,西北部邊緣地帶的高高集聚特征也有所遷移;而在東南部的低低聚集帶也所擴張和遷移。可見,2000—2015年間,閩三角城市群生態環境脆弱性在空間上的集聚特征均有不同程度的遷移和擴張,空間集聚性越發明顯。

表6 2000—2015年生態環境脆弱性空間自相關參數

3.4 不同土地利用類型的脆弱性分異

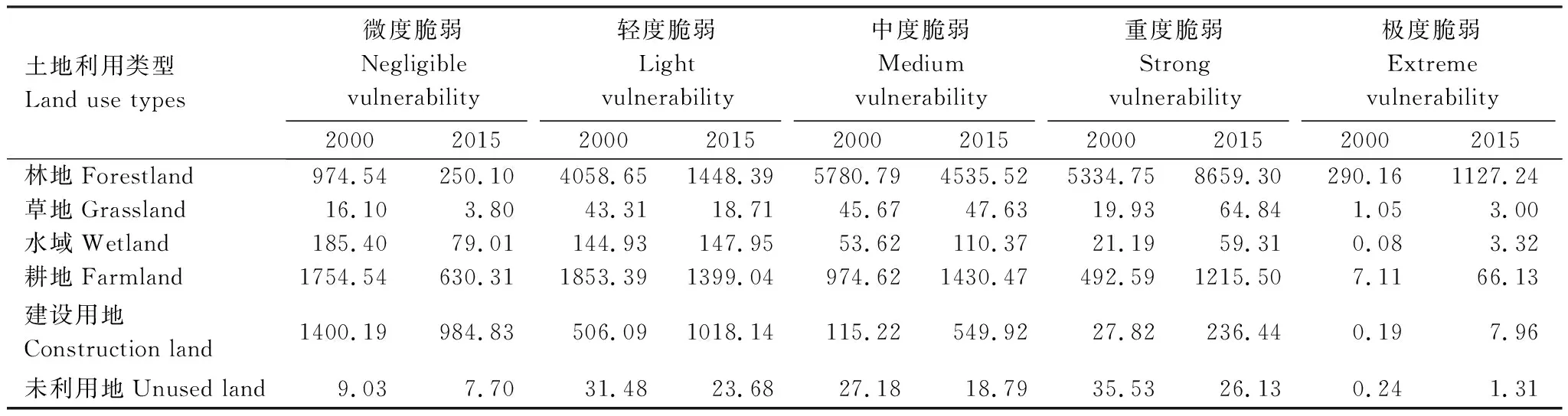

在生態環境脆弱性的評價結果基礎上,結合閩三角城市群2000和2015年的土地利用方式,進一步探討不同土地利用類型下的生態環境脆弱性時空分異特征。如表7所示,閩三角城市群生態環境脆弱性在不同土地利用方式下存在著一定的異質性。2000年時,林地以中度脆弱和重度脆弱為主;草地以輕度脆弱和中度脆弱為主;水域、耕地和建設用地以微度脆弱和輕度脆弱為主;未利用地則以輕度脆弱和重度脆弱為主。而2015年時,林地、草地以中度脆弱和重度脆弱為主;水域和耕地以輕度脆弱和中度脆弱為主,建設用地仍以微度脆弱和輕度脆弱為主;未利用地仍以輕度脆弱和重度脆弱為主。

表7 2000—2015年不同土地利用類型下的生態脆弱性等級分布/km2

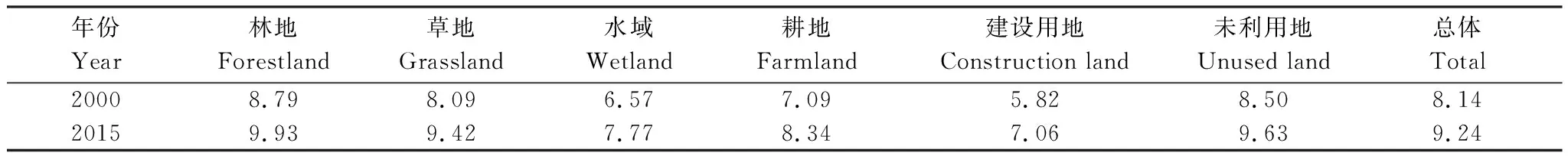

從不同土地利用類型下的生態環境脆弱性指數來看(表8),2000—2015年間,閩三角城市群的生態環境脆弱性總體上以中度脆弱為主,但呈現出由中度脆弱向重度脆弱過渡的總體趨勢,不同土地利用類型下的生態環境脆弱性指數大小順序始終為:林地>未利用地>草地>耕地>水域>建設用地。其中,林地和未利用地從中度脆弱向重度脆弱過渡,耕地從輕度脆弱向中度脆弱過渡,建設用地從微度脆弱向輕度脆弱過渡,而草地和水域的脆弱性等級基本保持不變。不難發現,2000—2015年間,各土地利用類型下的生態環境脆弱性均有不同程度的增強,其中建設用地、水域和耕地的增長幅度最大,反映了其生態環境脆弱性的惡化加劇。

表8 2000—2015年不同土地利用類型的生態環境脆弱性綜合指數

3.5 生態環境脆弱性驅動力分析

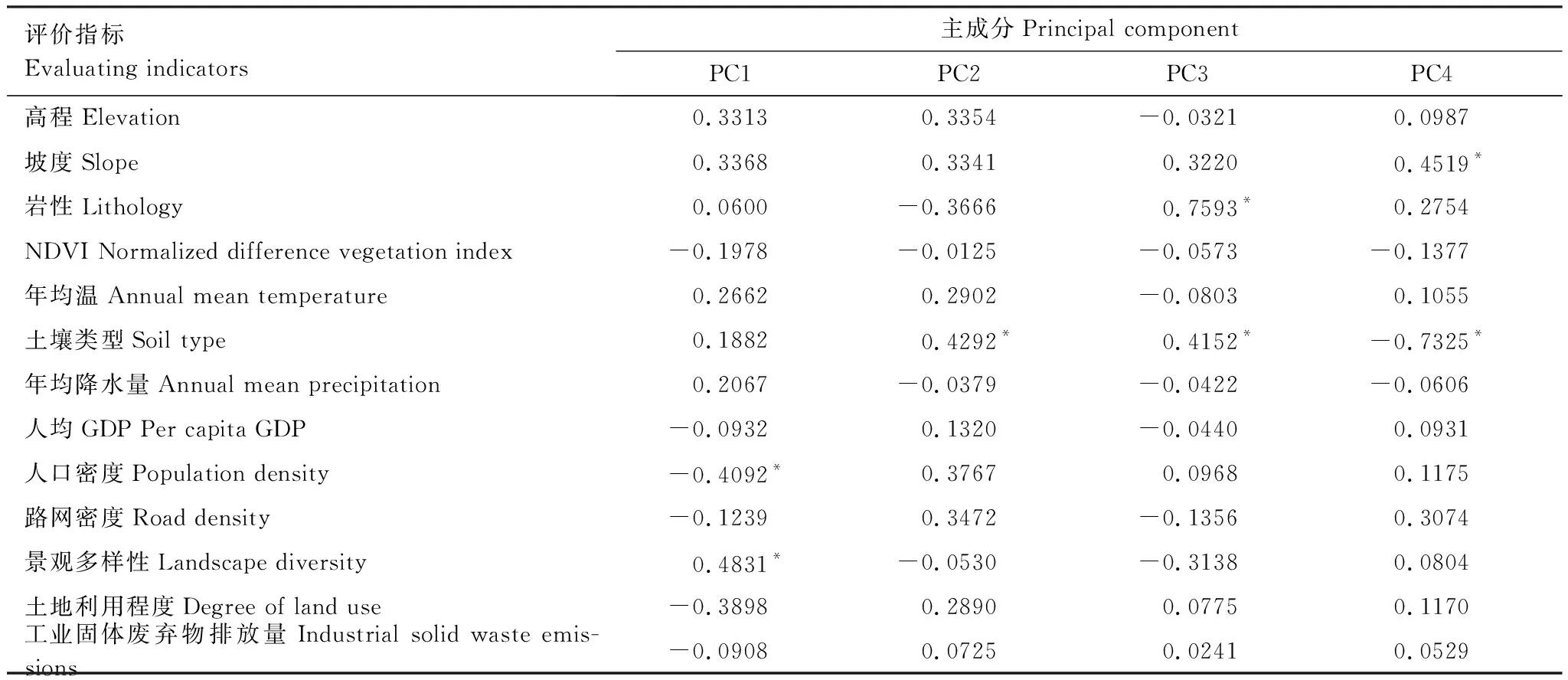

本文采用各評價指標的貢獻率大小來表征其驅動作用的大小。由2000年主成分分析所得到的載荷矩陣(表9)可知:第1主成分為社會-經濟驅動主成分,其中人口密度和景觀多樣性的貢獻較大,表明人口密度和景觀多樣性等社會經濟的發展是2000年閩三角城市群生態環境脆弱性的核心驅動因子;而第2、第3和第4主成分為自然驅動主成分,其中第2主成分中土壤類型的貢獻較大,第3主成分中,巖性和土壤類型的貢獻較大,第4主成分中坡度和土壤類型貢獻較大,表明土壤類型、巖性和坡度等自然本底特征對該時期生態環境脆弱性的驅動作用也較強。可見,2000年閩三角城市群生態環境的主要驅動因子是人口密度、景觀多樣性、巖性、土壤類型和坡度,而高程、路網密度、NDVI、年均溫、年均降水量、人均GDP、土地利用程度和工業固體廢棄物排放量這8個因子在前4個主成分中的貢獻率均較小,并非導致2000年閩三角城市群生態環境脆弱性的主要原因。

表9 2000年主成分載荷矩陣

*表示各個主成分中貢獻率較高的影響因子

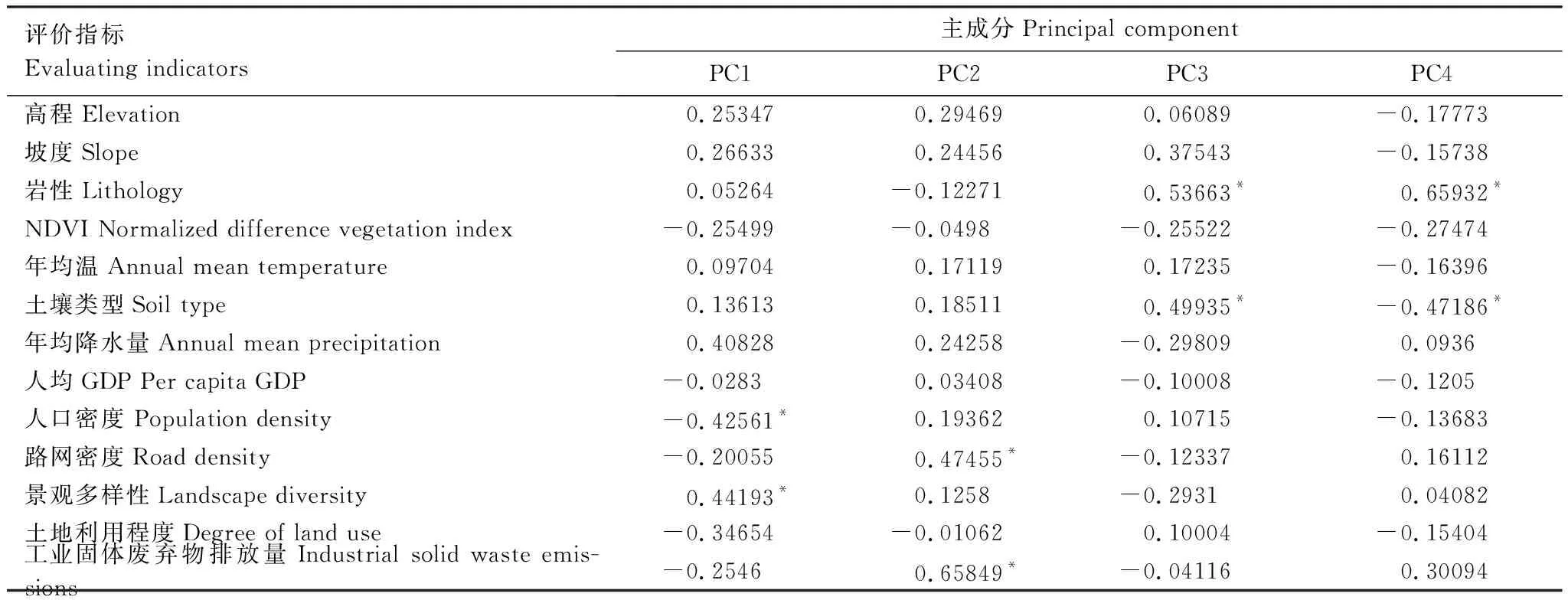

由2015年主成分分析所得到的載荷矩陣(表10)可知:第1主成分中仍為社會-經濟驅動主成分,其中人口密度和景觀多樣性的貢獻也較大,表明人口密度和景觀多樣性等社會經濟的發展仍是該地區生態環境脆弱性最主要的驅動力;第2主成分為經濟驅動主成分,其中路網密度和工業固體廢棄物排放量的貢獻較大,表明隨著經濟的發展,伴隨而來的道路建設和工業的快速發展已成為該地區生態環境脆弱性的第二大的驅動力;第3和第4主成分為自然驅動,并且均以巖性和土壤類型的貢獻最大,表明了雖然第二驅動為經濟驅動所替代,但自然本底特征仍對該地區的生態環境脆弱性起到一定的制約作用。可見,2015年閩三角城市群生態環境的主要驅動因子是人口密度、景觀多樣性、路網密度、工業固體廢棄物排放量、巖性、土壤類型,而高程、坡度、NDVI、年均溫、人均GDP、年均降水量和土地利用程度這7個因子在前4個主成分中的貢獻率均較小,并非導致2015年閩三角城市群生態環境脆弱性的主要原因。

4 結論與建議

4.1 結論

本文立足于閩三角城市群的特殊自然地理特征,基于“成因-結果”模型,選取了13個與該地區生態環境脆弱性相關的影響因子建立評價指標體系,并基于空間主成分分析法,對2000—2015年閩三角城市群的生態環境脆弱性時空演變特征及其驅動力進行深入分析,主要結論如下:

表10 2015年主成分載荷矩陣

*表示各個主成分中貢獻率較高的影響因子

(1)閩三角城市群2000年和2015年的生態環境脆弱性綜合指數分別為8.14和9.24,表明2000—2015年間,生態環境脆弱性整體處于中度脆弱,但呈現出由中度脆弱向重度脆弱過渡的趨勢,表現出重度脆弱和極度脆弱的空間擴展以及輕度脆弱和微度脆弱的空間萎縮;

(2)閩三角城市群的生態環境脆弱性呈現出由東南沿海向西北內陸逐漸增強的整體趨勢,并存在明顯的地帶性特征,生態環境脆弱性存在顯著的空間自相關性,且為顯著正相關,在西北部山區地帶為顯著的高高聚集,在東南沿海平原地帶為顯著的低低聚集,16年間集聚性特征在空間上有所遷移和擴張。

(3)閩三角城市群的生態環境脆弱性在各地類存在著一定的異質性,其生態環境脆弱性指數大小順序始終為:林地>未利用地>草地>耕地>水域>建設用地。2000—2015年間,各地類的生態環境脆弱性均有不同程度的增強,其中建設用地、水域和耕地的增長幅度最大,反映了其生態環境脆弱性的惡化加劇。

(4)2000—2015年間,閩三角城市群生態環境脆弱性的驅動力有所變化,但人口密度、景觀多樣性、巖性和土壤類型一直是閩三角城市群生態環境脆弱性主要的驅動力。在2015年時,2000年的坡度驅動已逐漸退化,而路網密度和工業固體廢棄物排放量的驅動作用則逐漸增強。

4.2 建議

(1)研究發現,2000—2015年間,閩三角城市群的生態環境脆弱性整體變大,不同土地利用方式下的生態環境脆弱性呈現出不同程度的增長,并在西北部山區地帶形成高脆弱的聚集帶,且高高集聚愈發顯著,而高脆弱區的聚集會極大的擴大原有的生態風險,對地區的生態安全造成威脅。因此,在未來的城市群建設中,發展經濟的同時,要因地制宜地制定科學合理的地區發展戰略,要特別注意西北部生態環境脆弱性較強區域的生態保護,防止進一步的生態環境惡化;此外,由于建設用地、水域和耕地等人類活動干擾作用最強的地類生態環境脆弱性惡化程度最為嚴重,因此,也需要制定嚴格的控制保護措施,如建立保護區、禁止建設區、免耕區和濕地保護公園等措施,從法律上避免人為的過度破壞,保護這些易脆弱區的生態環境,并可適當實行相應的退耕還林、還草等措施以恢復和改善地區的生態環境質量。

(2)由驅動力分析可知,2000—2015年間,閩三角城市群生態環境脆弱性的主要驅動力可分為三大類,即自然、社會和經濟驅動,而研究發現,2000—2015年間,社會和經濟驅動在該地區的影響一直很大,在第一主成分的占據了較大的貢獻率,甚至在2015年時,第二主成分也為經濟驅動所占據。不難發現,人為活動所帶來的社會經濟效應對該地區的生態環境脆弱性影響越來越大,人為脅迫的干擾性不可忽視,并主要通過人口密度、景觀多樣性、路網密度和工業固體廢棄物排放量等方面來反映。因此,在未來城市群發展建設的同時,要想保持城市群的健康可持續發展,降低生態環境脆弱性,需要適度的控制地區的人口密度,切實的推行發展與保護并重的策略,優化土地利用結構,避免不合理的開墾和建設,維持地區的景觀多樣性特征,并合理規劃道路、鐵路等基礎設施建設的空間布局,盡可能的集約化和高效化。此外,要避免走“先發展后治理”的老路,政府需要切實的監管各個行業的發展,減少污染物的無處理排放,需要制定相應的政策以規范企業的排污標準,減少對生態環境的破壞,努力建造一個經濟繁榮而自然和諧的可持續發展的城市群。