辛香料植物貫葉馬兜鈴的根及葉揮發性成分分析及其食用風險解析

陳高,葛佳,秦燕,孫衛邦

(1.云南省極小種群野生植物綜合保護重點實驗室,昆明 650204;2.中國科學院東亞植物多樣性與生物地理重點實驗室,昆明 650204;3.中國科學院大學,北京 100049;4.云南大學 生命科學學院,昆明 650204)

辛香料植物在人民的飲食生活中扮演著重要角色,在世界范圍內已經有上千年的使用歷史[1]。這些香味成分被用來提升食物的顏色、芳香以及風味[2]。在東方國家,特別是中國,蔥、蒜、姜、辣椒、胡椒、芫荽、五香八角、桂皮等均為傳統的辛香料食用材料來源,有深厚的民間基礎[3]。雖然辛香料植物能增加食物的風味,但有些成分具有潛在的風險,比如香樟中的黃樟素,魚腥草中的、杜衡、細辛、馬兜鈴等已經被國際上的相關研究機構指明需謹慎使用[4,5]。考慮到中國的傳統食用藥材和食材通常添加辛香料增加風味,我們建議應該謹慎使用這些傳統的、但沒有經過詳細評估的食用或藥用原材料,以防止慢性中毒。

貫葉馬兜鈴(AristolochiadelavayiFranch.),因其全株具有酷似姜科植物草果的濃郁辛香味,也稱山草果。該植相似物主產于滇西北及川西金沙江干熱和干暖河谷1580~2500 m之間(見圖1)[6]。該物種是我國馬兜鈴科馬兜鈴屬的特有植物[7]。當地居民使用貫葉馬兜鈴的干燥葉當作烹調的香料,被廣泛加在食物里以增加風味,且能夠有效去除牛、羊、魚的膻味和腥味,在民間已有很長的食用歷史[8]。此外,當地人們還利用其葉作健胃、增進食欲和治療感冒、瘧疾和牙痛的常備藥。目前,由于分布范圍有限,且被長期挖掘,該物種的野外居群受到嚴重的破壞,已被IUCN紅色目錄列為瀕危物種。

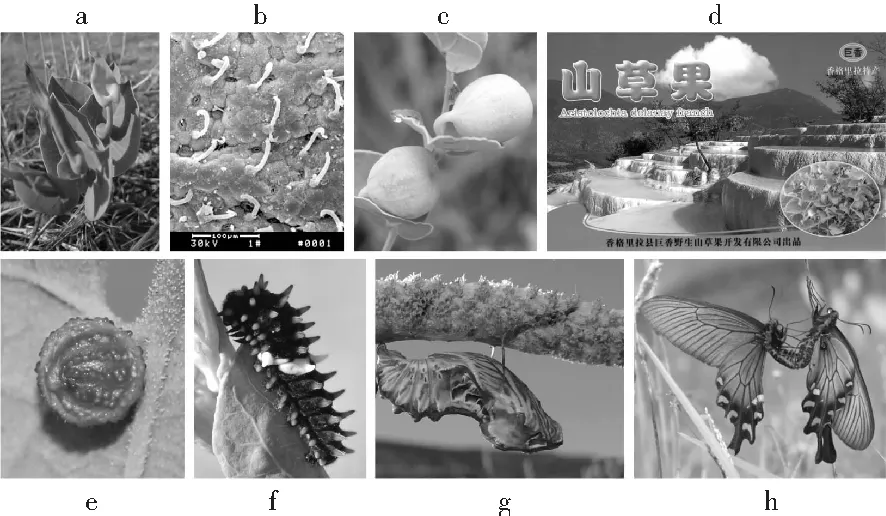

最近研究發現貫葉馬兜鈴是一種易危麝鳳蝶屬昆蟲幼蟲的特異寄主,其取食葉片以獲得防御天敵的馬兜鈴酸,見圖 1。

圖1 貫葉馬兜鈴及其特異寄主達摩麝鳳蝶Fig.1Aristolochia delavayiand its parasitical insectByasa daemonius

注:a為貫葉馬兜鈴在金沙江干熱河谷的植株和生境;b為葉上釋放辛香味的腺毛; c為未成熟果實;d為當地銷售的盒裝干燥地上部分產品;e為達摩麝鳳蝶的卵;f為幼蟲;g為蛹;h為成蟲。

目前,馬兜鈴科馬兜鈴屬和細辛屬植物的馬兜鈴酸I 和II(AAs)導致的腎衰竭、尿毒癥、肝毒性的安全隱患得到了廣泛的關注[9]。馬兜鈴屬的草藥也被國際癌癥研究機制列為對人類有強致癌潛力的物質(Agency for Research on Cancer,2002)。在馬兜鈴酸的同系物中,馬兜鈴酸I和II成分誘導細菌、哺乳動物細胞產生突變,這些成分能直接引起腎小管細胞的破壞[10]。雖然科研人員、政府工作人員、城市居民可能知道馬兜鈴酸和馬兜鈴腎病的關系(Aristolochic Acid Nephropathy,AAN),但生活在偏遠地區的居民可能并不熟悉AAN,因此貫葉馬兜鈴仍在滇西北市場廣泛銷售。

以前的研究報道貫葉馬兜鈴精油中具有濃郁辛香味的成分是反式-2-十一碳烯醛,而這種成分在山草果中含量竟高達94.2%,大大超過了其在草果中的含量。但上述研究均為水蒸氣蒸餾獲得的精油,且研究結果和其后的結果不一致,因為葵烯醛可能才是貫葉馬兜鈴精油的主成分[11]。我們在調查該物種受威脅的情況時,發現當地社區居民通常將該植物的全株陰干,然后將干燥的葉搓成粉末撒在食物上。因此,我們認為直接用動態頂空吸附的方法收集的氣味,才能真正代表當地居民喜歡貫葉馬兜鈴的揮發性氣味。分析這些材料的馬兜鈴酸才能弄清當地居民食用該植物時的馬兜鈴酸攝入量。

本研究按照當地居民的食用習慣,以動態頂空吸附與GC-MS聯用分析貫葉馬兜鈴干燥葉和根自然釋放的揮發性成分,擬探討如下問題:自然條件下貫葉馬兜鈴葉和根釋放的揮發性辛香成分和組成比例;自然揮發物和以前水蒸氣蒸餾提取的精油成分的組成和比例是否存在差異;通過對貫葉馬兜鈴葉和根揮發性成分的分析,結合貫葉馬兜鈴的馬兜鈴酸含量,在弄清食用貫葉馬兜鈴的芳香成分的同時,對馬兜鈴酸的攝入量進行評估,以期為當地居民的健康安全提供參考,也為保護貫葉馬兜鈴和達摩麝鳳蝶受威脅的生態關系提供科學建議。

1 材料和方法

貫葉馬兜鈴的干燥葉及根材料直接采集于金沙江下虎跳三壩鄉江邊村哈夢龍客棧老板家的庫存干物質(27°18.865′ N,100°13.679′ E, 1972 m)。模式標本保存于中國科學院昆明植物研究所的標本館(KUN)。貫葉馬兜鈴的葉及根的自然揮發性成分收集裝置為動態頂空吸附,具體的操作流程參見我們以前的研究方法[12]。將自然干燥的貫葉馬兜鈴的葉3 g放于體積為2 L的干燥器中,并用無氣味的封口膜(Pechiney, Parafilm, WI 54952)包裹好,以防止外來的氣味干擾葉本身的氣味。環境中的空氣經活性炭(天津市風船化學試劑科技有限公司)吸附凈化后通過聚四氟乙烯管導入內放貫葉馬兜鈴干燥葉粉末材料的密封玻璃罩,并用流量計(常州市成豐流量儀表有限公司)和閥門控制進氣速度。混合貫葉馬兜鈴辛香氣味的空氣通過Porapak Q吸附管(Enka Research Institute Arnhem; 60/80目)后由抽氣泵(武漢市天聯科教儀器發展有限公司)釋放到環境中。流量計的流量設計為400 mL/min,抽氣3 h。吸附結束后用500 μL重蒸正己烷反復洗脫吸附管3~4次,并加入3000 ng正壬烷作為內標,提取液直接上GC和GC-MS儀分析洗脫液成分和組成比例。為確定揮發性成分的穩定性,取不同植株的根和葉各進行4次重復實驗。

氣相色譜條件:儀器為美國Agilent Technologies公司的HP5890.HP-5石英毛細管柱(30 m×0.32 mm×0.25 μm);柱溫起始為40 ℃,保持5 min,程序升溫5 ℃/min,至280 ℃;柱流量為1.5 mL/min;進樣溫度250 ℃;氫火焰檢測溫度250 ℃;進樣量0.3 μL;分流比50∶1;載氣為高純氮氣。氣相色譜-質譜條件:儀器為美國Agilent Technologies 公司的HP6890GC/5973MS氣相色譜-質譜聯用儀。GC條件:HP-5MS石英毛細管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);柱溫起始為40 ℃,保持5 min,程序升溫5 ℃/min,至280 ℃;柱流量為1.0 mL/min;進樣溫度250 ℃;柱前壓100 kPa;進樣量1.0 μL;分流比10∶1;載氣為高純氦氣。MS條件:電離方式EI;電子能量70 eV;傳輸線溫度250 ℃;離子源溫度230 ℃;四極桿溫度150 ℃;質量范圍35~500;采用Wiley7n.1譜庫檢索定性確認密蒙花揮發性化學成分,按照峰面積歸一化法計算出各化學成分的峰面積相對百分含量,并用正壬烷定量植物的自然釋放量,同時用標注品確認主成分反式-2-葵烯醛的真實性。

馬兜鈴酸的含量高低、使用頻率及其攝入量和其毒性密切相關,我們最近的研究已經弄清下虎跳居民食用的貫葉馬兜鈴所含的馬兜鈴酸I和II的含量組成情況。馬兜鈴酸I和II在干燥葉、果和根中的含量分別為5.5,456.5,1680.4 μg/g。馬兜鈴酸II在干燥葉、果和根中的含量分別為55.4,192.7,980.6 μg/g。因此,本次我們僅從社區調查的角度了解當地居民對食用貫葉馬兜鈴的習慣是否會因為我們的科普宣傳而有所改變。我們對下虎跳江邊村永殼社區的56個住戶的137個成年人(63女,74男)進行訪談,詢問他們食用貫葉馬兜鈴的劑量、使用頻率并告知他們食用貫葉馬兜鈴可能帶來的健康安全隱患。對所獲得數據進行分析,以期指導社區居民正確對待有爭議的馬兜鈴科植物帶來的馬兜鈴酸腎病或肝病問題。

2 結果與分析

本研究從貫葉馬兜鈴的根和葉中共檢出29個化合物。從貫葉馬兜鈴葉中鑒定出19個揮發性成分,占揮發性成分總量的97.8%,其中反式-2-葵烯醛(79.79%)、3-十二烯醛(4.26%)、辛醛(2.49%)、反式-2-己烯醛(2.09%)和葵醛(1.80%)為主要成分。從貫葉馬兜鈴根中分離出16個揮發性成分,占揮發性成分總量的98.2%,其中乙酸龍腦酯(37.08%)、尼泊金丙酯(22.29%)、1,3,8-p-孟三烯(19.93%)、莰烯(6.39%)和β-蒎烯(2.21%)為主要成分,更多的細節見表1。

表1 貫葉馬兜鈴葉及根的揮發性化學成分組成Table 1 The volatile chemical constituents from leaves and roots ofAristolochia delavayi

續 表

我們最近的研究揭示貫葉馬兜鈴中的馬兜鈴酸Ⅰ和Ⅱ及其同系物在該物種中普遍存在,馬兜鈴酸Ⅰ和Ⅱ在根、葉和果實中的變化及在達摩麝鳳蝶不同階段的積累程度也各有不同。就《中國藥典》2010版本規定細辛中馬兜鈴酸的使用標準來看,馬兜鈴酸I的含量不應該超過干物質的0.001%(10 μg/g),同時藥典也提醒注意馬兜鈴酸可能的腎毒性風險。就我們的研究來看,馬兜鈴酸I的含量在貫葉馬兜鈴干燥葉、果和根中的含量分別為5.5,456.5,1680.4 μg/g。果實和根中的馬兜鈴酸I都遠超藥典的規定標準。但葉片中的馬兜鈴酸I的含量低于10 μg/g的國家規定水平的最高上限。

我們對137個成年人的調查發現有11人(8.03%)認為食用貫葉馬兜鈴沒有健康風險,他們會繼續食用,有7人(5.11%)堅決表示他們以后再也不食用添加貫葉馬兜鈴材料的食物,其余人(86.86%)認為食用貫葉馬兜鈴可能有潛在風險。但鑒于周圍從來沒有腎病的發生,他們自己也沒有不舒服感,因此認為食用貫葉馬兜鈴應該毒性比較小,他們會繼續食用已經使用上百年的該傳統香料,只是他們會考慮酌情降低使用量和食用頻率。就社區的訪談來看,當地居民通常會將貫葉馬兜鈴的干燥葉5~10片(約0.8~1.5 g干重)揉碎后撒到已經煮熟并擺放到餐桌的食物上。或將干燥葉2~3 g放到清湯或火鍋中進行煮沸后,食用去除膻味的菜肴和湯。一個家庭在貫葉馬兜鈴材料能保證的情況下,通常每餐都會添加一些干燥葉粉末。因此,我們按照少數民族地區每家平均5人,每天吃1次,每次1 g,貫葉馬兜鈴秋季成熟,食用時間為3個月,每個成人估計重約60 kg,馬兜鈴酸含量以5.5 μg/g葉干重來計算,每年每人每1 kg組織里面馬兜鈴酸I的攝入量約為1.65×10-6g/kg(不考慮代謝,假設均為積累在體內)。社區調查還發現當地居民通常不食用貫葉馬兜鈴的果實或根,或僅在做火鍋的時候,偶爾添加根和果實增加菜肴的視覺效果和風味。

3 結論

貫葉馬兜鈴是滇西北和川西地區著名的辛香料傳統芳香植物原料,它的干燥葉能有效去除食物中的腥味和膻味,并能增加菜肴的風味。因此,30多年前就有研究人員開展過該物種的精油組成研究。上述研究發現貫葉馬兜鈴的主要精油成分是反式-2-十一碳烯醛,且含量可達94.2%不等。最近其他研究者進一步的分析表明貫葉馬兜鈴的主要精油成分是反式-2-葵烯醛(52.0%),而不是十一碳的烯醛。然而,和文佳等[13]最近通過研究貫葉馬兜鈴無菌苗和愈傷組織揮發性成分揭示其主要成分為γ-杜松烯(37.80%和35.78%)、乙酸龍腦酯(17.09%和15.54%)、8-異丙基-2,5-二甲基-5,6,7,8-四氫-1-萘酚(10.30%和19.10%)等。但上述研究均為水蒸氣蒸餾獲得的精油成分,且所得的結果差別較大。我們推測這種不一致性可能和不同研究者材料的來源、采集的季節和環境生長及材料存貯的條件或遺傳基礎有關系,也可能是揮發性成分鑒定方面不同研究者存在誤判。

本研究沒有采用典型的水蒸氣蒸餾獲得精油的研究方法,而是按照當地居民的食用習慣(直接將干燥葉片搓揉成粉末撒在食物上),采用氣相色譜-質譜聯用技術對動態吸附法收集的貫葉馬兜鈴干燥葉的氣味開展研究,我們認為這樣才能代表當地居民食用貫葉馬兜鈴時的真正感官體驗。研究表明干燥葉中主要的揮發成分是反式-2-葵烯醛(79.79%)、3-十二烯醛(4.26%)、辛醛(2.49%)等,結果和Li等的結論比較接近。此外,我們使用在Sigma購買的標準品對主要成分進行共注射比對,并比較標準品和主要成分的質譜圖,結果均證明反式-2-葵烯醛應該是貫葉馬兜鈴揮發物中的典型主要成分。我們研究團隊21人的嗅覺試聞結果也表明,標準品的氣味和貫葉馬兜鈴干燥葉片搓揉后釋放的氣味難以區分。因此,雖然蒸餾處理后通常導致植物的組織細胞及代謝相關的酶產生變化,進而導致揮發物可能出現變化。但就本研究而言,蒸餾法和動態頂空吸附法的結果比較接近,僅存在主要化合物的含量變化。

雖然以前對貫葉馬兜鈴的葉的揮發性成分有較多研究,但對其他部分的揮發物研究卻沒有開展相應的工作。本研究首次報道了貫葉馬兜鈴干燥根的揮發性成分組成,結果發現和地上部分葉的揮發物成分差異極大。該植物根中主要成分為乙酸龍腦酯(37.08%)、尼泊金丙酯(22.29%)、1,3,8-p-孟三烯(19.93%)和莰烯(6.39%),然而這些成分均不在我們分析的干燥葉的揮發性成分之中(見表1)。我們推測可能和貫葉馬兜鈴地上和地下部分的分工不同進而導致的代謝產物不同有關。值得注意的是,根中最主要成分乙酸龍腦酯卻在貫葉馬兜鈴無菌苗和愈傷組織揮發性成分中被報道。以前的研究發現乙酸龍腦酯具有鎮痛抗炎[14]的作用,而尼泊金丙酯是新穎的防腐劑[15],這些主要成分在貫葉馬兜鈴中出現的原因及其日化香精方面的功能值得探索。

馬兜鈴酸的腎毒性早在20多年前就得到比較充分的研究,最近馬兜鈴酸的肝毒性再次激起公眾的廣泛關注。雖然科研人員、政府工作人員、城市居民可能知道馬兜鈴酸攝入后導致的潛在安全隱患,但偏遠地區的社區居民可能并不知道使用該類植物材料存在的健康風險[16]。我們在滇西北地區做社區調查工作時,也常常遇到銷售和食用貫葉馬兜鈴的情況。雖然2010版本的《中國藥典》中規定細辛中馬兜鈴酸I的使用不應該超過干物質的0.001%。就本研究來看,馬兜鈴酸I的含量在根和果實中遠超過國家規定的標準。貫葉馬兜鈴葉中的自然含量不高,但它里面多個馬兜鈴酸同系物的情況決定該類成分含量應該不會低于10 μg/g干物質(陳高等,未發表數據)。我們的社區調查發現約有86.9%的社區居民還是會選擇謹慎地食用貫葉馬兜鈴。我們大致的評估表明一個60 kg成人每年攝入的馬兜鈴酸I的含量約為100 μg。最近的研究揭示馬兜鈴酸致癌的機制是它的代謝產物dA-AAI可以跟人體DNA形成加合物,只需要一個小堿基改變可能就會導致癌變的風險[17]。因此,對于馬兜鈴酸而言,可能沒有安全劑量一說,攝入越多,危害越大。貫葉馬兜鈴根和果實中的馬兜鈴酸I和II的含量極高,我們建議當地居民不要在煮火鍋的時候加入果實或根作為食材。雖然貫葉馬兜鈴葉中的馬兜鈴酸看起來不高,僅為干物質的0.00055%。但鑒于馬兜鈴酸及其衍生物的致突變性,我們建議社區居民也不要將貫葉馬兜鈴的葉作為食材。

以前的研究發現馬兜鈴科馬兜鈴屬植物葉片通常釋放多樣化的氣味,不同的種類之間差異極大[18]。考慮到很多鳳蝶科的蝴蝶幼蟲均以馬兜鈴科植物為特異寄主[19],我們推測不同種類釋放的獨特氣味可能是鳳蝶類長距離定位寄主的嗅覺信號物質。此外,貫葉馬兜鈴的氣味類似蝽類的化學防御物質,該植物在金沙江干熱河谷進化出來的氣味是否能驅避草食動物的過度取食,也是值得進一步研究的生態適應性問題。最后,貫葉馬兜鈴由于分布范圍狹窄,長期受到挖掘,目前該物種的野外居群已經難覓蹤跡。不知道當地居民降低食用貫葉馬兜鈴是否能為該物種的生存帶來生機?我們希望本研究能在一定程度上為保護貫葉馬兜鈴及以其葉為生的達摩麝鳳蝶受威脅的生態關系提供借鑒意義。