基于不同耕作方式的小流域坡改梯工程效果分析

鄧寶玉

(本溪市水利電力勘測設計有限責任公司,遼寧 本溪 117000)

山地丘陵區水土流失現象嚴重,而坡耕地是引起土壤流失的關鍵性因素之一,對坡耕地進行改造是防治水土流失的主要治理措施[1]。遼寧省水土保持重點建設工程的主要內容是對小流域進行坡耕地的工程改造,而水平梯田是在坡耕地工程改造中的重要措施。當前,對坡耕地改造的經濟效果研究相對較多,并且大量工程實踐表明坡改耕工程措施可明顯提高農作物產量,有利于促進區域的蓄水保土作用。胡建民[2]等研究表明坡改梯之后的蓄水和保土效益分別提高67.6%和85.0%;張永濤[3]等研究顯示坡改梯措施實施后土壤含水量、入滲性和貯水量得到明顯改善,地表徑流量顯著降低;劉志剛[4]等認為坡改梯工程可明顯增加土壤養分、提高糧食產量增加農民純收入,且對坡面的徑流量攔蓄能力明顯提高。然而,當前坡改梯工程下不同農作方式對生態經濟效果的作用影響研究還相對較少,并未形成較為成熟的理論體系,仍需要進一步調查研究。綜上所述,本文以遼寧省水土保持重點建設工程項目小流域的坡改梯工程為研究對象,以農作物產量和產值、土壤流失量、土壤物理性能為主要參數指標,通過水利計算對不同耕作方式下梯田的生態經濟效果和差異性進行研究分析,探討坡改梯工程在不同耕作方式下對水土保持效果的作用影響[5-7]。

1 研究區域概況

太子河流域位于遼寧省內,屬于國家水土保持重點工程項目區,河流泥沙量較大,受降雨量和人類活動影響較為顯著,泥沙含量約為57kg/m3。流域大小支干交錯,河道長359km,占地面積為13258km2。其中,流經本溪市境內的河長159km,流域面積為4325km2;屬于溫帶季風氣候,四季分明,日照豐富、溫差大,年降水量約為450~600mm,7~8月為降雨旺季,徑流量約為16.67億km2。流域內植被覆蓋率較低,植被類型為落葉闊葉林;地形地貌特征以低山地丘陵、山間河谷平原以及林草灘地為主,且以低山地丘陵區為主占總流域面積的75%。土壤以棕土壤、褐土和草甸土為主,土質疏松物理性能較差,水土流失嚴重,是太子河泥沙的主要來源。研究區域的水土流失現象嚴重,洪澇災害等自然災害頻發,在全國水土保持規劃中的重點治理范圍之內[8]。

2 研究方法

本文結合研究流域的實際狀況選擇太子河本溪市境內某小流域修筑的土坎梯田,在2016年對試驗樣地采用現場觀測、農戶訪問調查等方式對坡改梯工程實施后不同耕作方式的水土保持生態經濟效果進行研究分析。所選取的坡改梯工程,在配套設施、類型規格以及耕作栽培方式等方面具有一定的代表性和合理性。

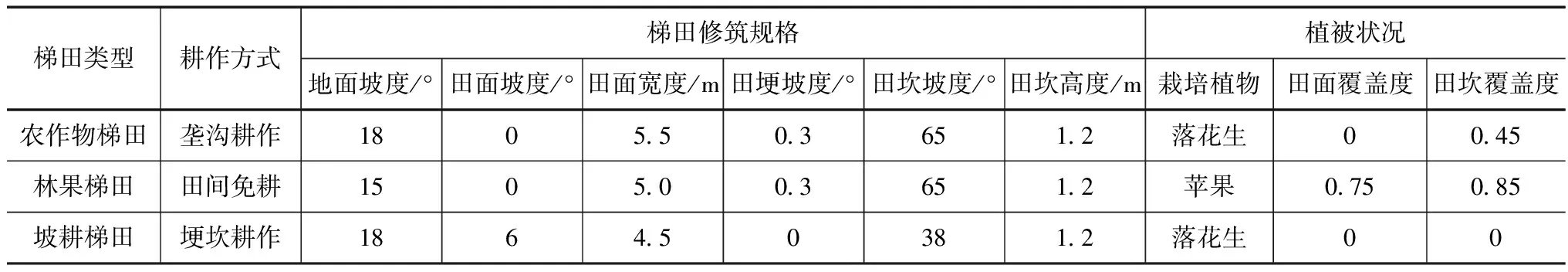

表1 在3種耕作方式下梯田的參數特征值

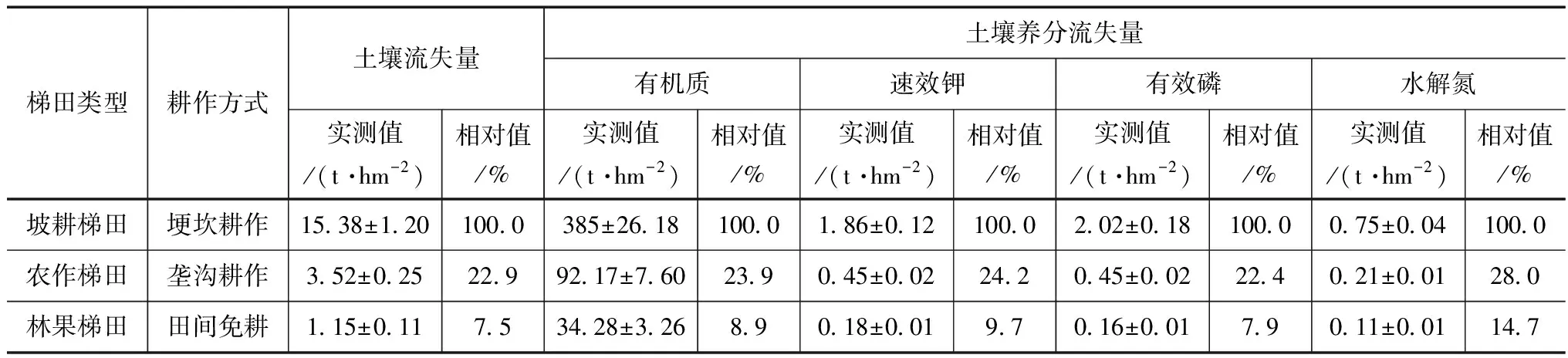

表2 不同耕作方式下梯田的土壤和養分流失量計算結果

2.1 土壤和養分流失量測定

本文對不同耕作方式下梯田的田間土壤流失量觀測采用沉砂池泥沙測量法進行估算,結合小流域坡改梯工程的實際情況,可利用修建的土坎水平梯田橫向排水溝沉砂池進行相關計算,在3類耕作方式下梯田的有關參數特征見表1。

坡改梯工程實施后在田埂和田坎重新種植農作物,導致本田面順坡傾斜和水土流失,本文將此梯田稱為坡耕梯田,并將此類型耕作方式稱為埂坎耕作。

本研究選取在2016年5~12月不同耕作方式下梯田的土壤流失量進行測定。試驗測試開始之前,對坡耕地設置2個沉砂池,對林果梯田和農作物梯田設定5個沉砂池,且沉砂池分別與每階梯田集水區相互對應。測定主要過程為將沉砂池的泥沙清洗干凈,并對上游控制梯田集水區面積以及每一沉砂池的梯級進行測量;在產流產沙降雨過后,分別對各個沉砂池進行取樣測定其含泥量并作為田間土壤流失量;通過對沉砂池中泥沙進行若干個樣品取樣,并利用土壤農化分析法對樣品土壤的養分元素含量進行測定,如采用外加熱氧化重鉻酸鉀法對有機質進行測定、采用堿解擴散法對水解氮進行測定、利用火焰光度法對速效鉀進行測定、采用鹽酸-硫酸浸提法對有效磷進行提取[9]。綜上所述,在不同耕作方式下梯田的單位面積土壤流失量和養分流失量計算結果見表2。

2.2 土壤水文物理性能指標測定

本文結合研究小流域實際概況,選取了9個典型(3階梯田×3個的測試樣點),對不同耕作方式下的土壤物理性能指標進行測定,測定土壤標稱為0~20cm。其中土壤含水量的測定法選取烘干法進行、入滲率則選用單環滲透法、孔隙度利用環刀法進行測定、土壤顆粒的分形維數采用LS133320型激光粒度儀進行測定,并選取2塊未經治理的坡耕地(花生地)為試驗對比參照組,該對照組土壤厚度為30cm、坡度為15°、耕地面積為450~550m2、土壤物理性能指標測定計算結果見表3。

2.3 水土保持生態經濟指數計算

本文利用土壤流失量估算與典型農戶調查相結合的方法對小流域的坡改梯工程在不同農作方式下的單位面積農作物和林果產量進行估算,并取3家農戶在同一耕作方式下的平均農產值為調查結果,以2016年市場價對單位面積經濟產值進行估算。結合生態經濟耦合指數等參數指標,引入水土保持生態經濟指數Ec進行經濟產值和土壤流失量的比值計算,計算公式如下:

Ec=Eo/Se

(1)

式中,Eo—單位面積經濟產值,元/hm2;Se—單位面積土壤流失量,t/hm2;Ec—單位面積農作物或果樹的經濟產值與土壤流失量的比值,元/t,是表征土壤流失與經濟產出之間相互作用關系的重要參數指標,其值的大小代表了生態經濟的耦合效益程度,值越大則經濟效益越高或土壤流失量越小,水土保持工程的實施效果就越好。

表3 不同耕作方式下田間土壤物理性能指標測定結果 %

3 結果與分析

3.1 不同耕作方式梯田的土壤與養分流失量

由表2的計算結果可知,在不同耕作方式下梯田的單位面積土壤流失量和養分流失量存在明顯的差異性。以埂坎耕作方式的梯田土壤流失量15.38t/hm2和土壤養分中有機質、氮、磷、鉀等元素為基礎值的100%,則壟溝耕作和田間免耕梯田的土壤流失量分別為3.52和1.15t/hm2,其相對值分別為22.9%和7.5%,土壤養分中有機質、氮、磷、鉀元素的流失量相對值分別在22.4%~28.0%(平均值為25.2%)和7.9%~14.7%(平均值為11.3%)的范圍內。研究表明,田間免耕的耕作方式在坡改梯工程實施后可明顯增大對土壤和養分流失的控制能力,其作用效果明顯優于田間壟溝耕作;同理,當梯田工程遭到不利影響時,田間免耕所引起的土壤和養分流失量則會明顯增加。例如埂坎耕作方式的土壤流失量分別是溝壟耕作和田間免耕方式的4.4和13.3倍。

3.2 不同耕作方式的土壤水文物理性能

研究表明,作物梯田和林果梯田能明顯提高土壤物理性能各參數指標,本文所測試的6項土壤物理指標相對于順坡耕作均有不同程度的改善[10]。田間免耕和壟溝耕作方式下的前3項指標的提高幅度明顯大于其他耕作方式,顆粒分形維數的提高幅度在35%以上,而毛管孔隙度提高幅度均大于40%。研究表明,坡改梯工程實施后土壤保持水土能力得到明顯改善,土壤中黏粉粒含量比重得到顯著的增加。根據表3中的測量計算結果,田間免耕對土壤物理性質的改善程度大于壟溝耕作方式,如以坡耕地土壤各物理指標為基礎值100%,則田間免耕和壟溝耕作方式下土壤的總孔隙度分別為134.9%和128.8%、土壤穩滲濾為111.6%和107.0%。同理,埂坎耕作方式在梯田工程受到破壞或開發后,其土壤物理性能的降低程度也會最大。如相對于坡耕地的總孔隙度和毛管孔隙度的100%,坡耕梯田分別為104.2%和111.1%,相比田間免耕的134.9%和140.7%明顯降低。

3.3 不同耕作方式梯田的生態經濟耦合效果

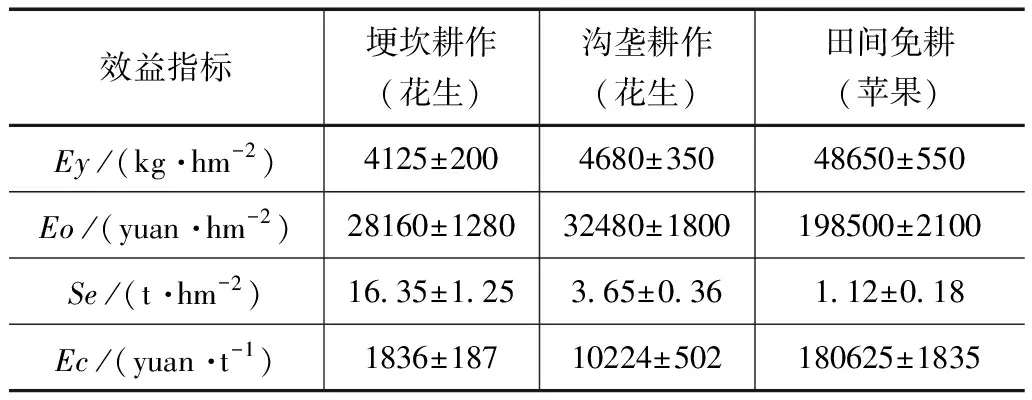

利用文中所述計算方法,對坡改梯工程后不同耕作方式的梯田進行生態經濟耦合效果計算,計算結果見表4。

表4 坡改梯田在不同耕作方式下的水土保持生態經濟效益評價指標

由表4計算結果可知,當埂坎耕作方式下種植花生時,埂坎耕作方式的Ec值1836元/t僅為溝壟耕作Ec值10224元/t和田間免耕Ec值180625元/t的18.0%,埂坎耕作比溝壟耕作的Ec值降低了82.0%。田間免耕方式的Ec值為18.0625萬是溝壟耕作方式Ec值1.0224萬元的17.67倍。研究表明,田間免耕種植蘋果相對于壟溝耕作種植花生在坡改梯工程實施后的水土保持生態效益經濟指標明顯提高,單位面積土壤和養分流失量的經濟產值得到顯著增大,水土保持和生態經濟的耦合效果大幅增大,同理可知當梯田遭到破壞后,則田間的生態經濟指數明顯降低[11]。

4 結論

本文以太子河本溪市境內的某小流域的坡改梯工程為研究對象,通過選取3種不同耕作方式即埂坎耕作、溝壟耕作和田間免耕耕作方式對坡改梯工程實施后的土壤和養分流失量、土壤水文物理性能指標和生態經濟耦合效果進行計算研究,得出的主要結論如下:

(1)壟溝耕作和田間免耕梯田的土壤流失量分別為3.52和1.15t/hm2,其相對值分別為22.9%和7.5%,土壤養分中有機質、氮、磷鉀元素的流失量相對值分別在22.4%~28.0%(平均值為25.2%)和7.9%~14.7%(平均值為11.3%)的范圍內。

(2)田間免耕和壟溝耕作方式下的前3項指標的提高幅度明顯大于其他耕作方式,顆粒分形維數的提高幅度在35%以上,而毛管孔隙度提高幅度均大于40%。

(3)當埂坎耕作方式下種植花生時,埂坎耕作方式的Ec值1836元/t僅為溝壟耕作Ec值10224元/t和田間免耕Ec值180625元/t的18.0%,埂坎耕作比溝壟耕作的Ec值降低了82.0%。田間免耕方式的Ec值為18.0625萬是溝壟耕作方式Ec值1.0224萬元的17.67倍。