內蒙古軟巖溫度場發展規律研究

王 龍

(北京中煤礦山工程有限公司,北京 100013)

1 工程概況

泊江海子礦井位于內蒙古自治區鄂爾多斯市塔然高勒礦區南部,東距鄂爾多斯市東勝區55 km。礦井場地被第四系所覆蓋,依據井檢孔資料,區內地層由老到新依次為:三疊系上統延長組(T3y)巖性為一套灰綠色中~粗粒砂巖,局部含礫;侏羅系中—下統延安組(J1-2y)巖性主要由一套淺灰、淺灰綠、灰白色各粒級的砂巖,灰色、深灰色砂質泥巖、泥巖和煤層組成,發育有水平紋理及波狀層理;侏羅系中統直羅組(J2z):巖性特征為灰綠色厚層狀各粒級砂巖及絳紫色、紫紅色砂質泥巖與泥巖。與下伏地層延安組(J1-2y)地層呈平行不整合接觸;白堊系下統志丹群(K1zh):上部為紫紅色細粒砂巖、粗粒砂巖、含礫粗砂巖互層。

采用差異凍結方式,共設置凍結孔44個,其中為深孔(編號為單數)22個,孔深556 m;淺孔(編號為雙數)22個,孔深396 m。10號,18號為556 m,9號為454 m,17號下有φ108 mm的套管。凍結孔布置圈徑18.0 m/17.6 m。凍結孔開孔間距1.285 m。設水文孔2個,報道層位為87 m~93 m,253.7 m~258.7 m。設置測溫孔3個,T1,T2深度556 m,T3深度120 m。

2 研究現狀及技術路線

陳文豹通過潘謝等礦區的16個井筒的凍結壁溫度場實測研究,基本上解決了深400 m以內的第四季沖積層的凍結設計和施工的技術關鍵[1]。趙玉明、李長忠、肖衡林根據凍結工程信息化施工的要求,將分布測量理論和光纖傳感技術引入到凍結監測中,并結合某礦井凍結工程的實際情況,對分布式光纖測溫系統的工作原理、性能指標溫度調節方案進行了詳細的分析與研究[2,3]。周曉敏等根據在凍結法鑿井工程中凍結器縱向測溫的經驗摸索,建立了停凍后的單孔凍土柱升溫的數學計算模型。陳軍浩、汪仁和得出了不同土質條件下凍結壁融化時間和融化[4-9]。

依據當前國內外研究現狀,擬通過對內蒙古泊江海煤礦副井凍結工程現場實測數據的對比分析,研究不同巖性凍結溫度場變化規律。

3 數據分析

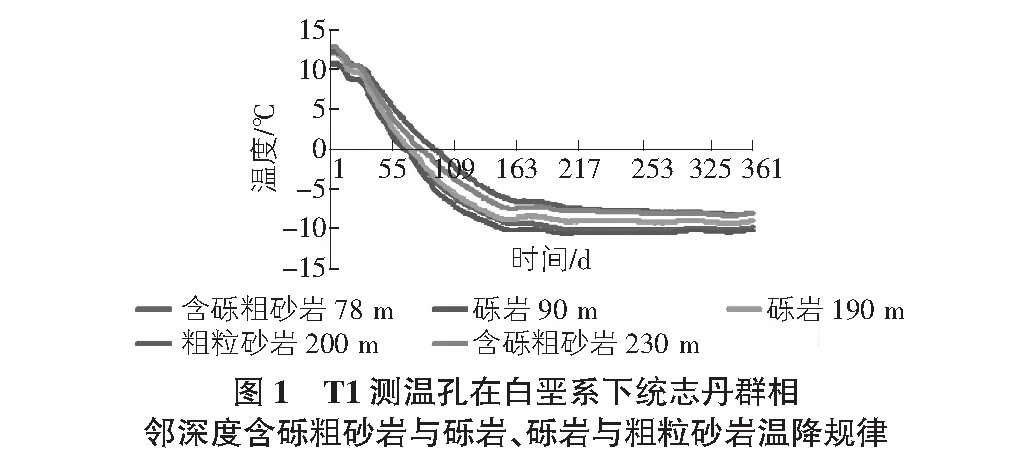

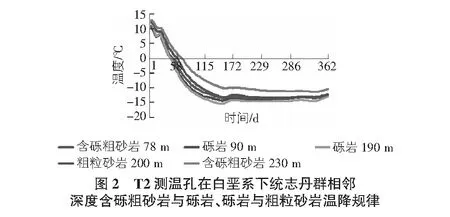

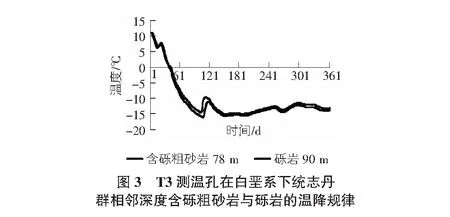

圖1~圖3為三個測溫孔白堊系下統志丹群相鄰深度含礫粗砂巖與礫巖、礫巖與粗粒砂巖的溫降規律。對相鄰層位的78 m含礫粗砂巖和90 m礫巖,三圖中礫巖溫度低于含礫粗砂巖,溫降速率比含礫粗砂巖快。對相鄰層位的190 m礫巖、200 m粗粒砂巖和230 m含礫粗砂巖,其溫降速率從大到小依次為:礫巖>含礫粗砂巖>粗粒砂巖。穩態下最低溫度從低到高分別為:礫巖<含礫粗砂巖<粗粒砂巖。

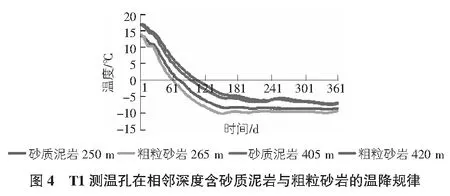

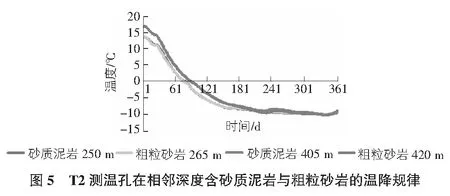

圖4和圖5為兩測溫孔相鄰深度砂質泥巖和粗粒砂巖的溫降規律。可見在250 m與265 m處,砂質泥巖和粗粒砂巖的溫降規律基本一致。原始地溫、凍結期整體溫度情況、溫降速率三個方面都基本一致。405 m與420 m處的規律也印證了這一規律。說明這兩種砂質泥巖和粗粒砂巖溫降特性相近。

埋深、正鹽水循環及原始地溫對凍結溫度場的綜合影響。

另外可以看出,圖4和圖5中250 m砂質泥巖與405 m砂質泥巖相比,250 m處凍結期內整體溫度更低,從原始地溫到0 ℃的溫降速率250 m處與405 m處相近,這一規律在T1和T2測溫孔溫度數據上都有很好的體現。但考慮396 m以下凍結器間距增大1倍,故在相同凍結期間距下,405 m處溫降速率應大于250 m處。在圖1,圖2中,對于粗粒砂巖,比較其200 m處、230 m處與420 m處、430 m處;在圖4,圖5中,對于含礫粗砂巖,比較其78 m處與230 m處、235 m處,均很好地體現了這一規律。對于所選的四種巖性,除了礫巖因在90 m~190 m范圍內兩測溫孔及各自相鄰凍結孔偏向差異導致T1,T2測溫孔溫度數據存在較大偏差,沒有體現這一規律外。在其他三種巖性(即粗粒砂巖、含礫粗砂巖、砂質泥巖)T1,T2測溫孔數據中都較好的反映了這一規律。同種巖性在不同層位的礦物組成、產狀、膠結情況、含水率基本一致。故初步認為,在同一凍結工程中,采用正鹽水循環,不考慮地下水流動影響,對礦物組成、產狀、膠結情況、含水率相近的同種巖性,在相同的凍結孔間距時,埋深小的巖層在整個凍結期內整體溫度低于埋深大的巖層。但從原始地溫至0 ℃,埋深小的巖層的溫降速率小于埋深大的巖層的溫降速率。即在正溫范圍內,埋深大的巖層溫度下降更快。

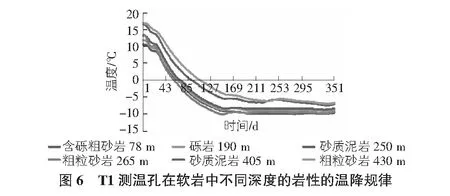

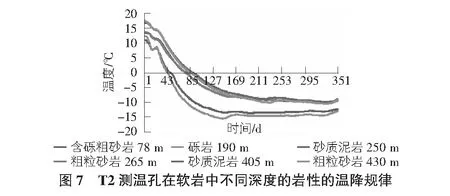

圖6和圖7為四種巖性在深度方向上不同層位兩測溫孔的溫度數據,比較相同層位、相同巖性的兩測溫孔數據,兩圖中數據存在較大差異,在凍結期整體溫度,原始地溫至0 ℃區間內溫降速率方面缺乏一致性。該研究區為弱含水地層,地下水流量較小,而且在近一年的凍結期內,經歷了完整的枯水期和豐水期,但巖層溫度數據并沒有隨枯水期和豐水期水量變化表現出明顯的周期性規律,故認為地下水對本次實測研究的凍結溫度場影響是可以忽略不計的,也就排除了因兩測溫孔分別處于地下水上下游而造成測溫數據差異。且開孔位置方面,T1測溫孔距Z8,Z9連線距離為1.304 m。T2測溫孔距Z16,Z17連線距離為1.389 m。兩測溫孔開孔位置距相近凍結器中心連線距離基本相等,即設計孔位的差異也是可以忽略的。故認為對同種巖性、相同深度兩測溫孔溫度數據的差異性是由于測溫孔和相鄰凍結孔在造孔過程中的偏斜向背差異造成的。

4 結語

因礫巖五個層位從原始地溫降至0 ℃的速率T1測溫孔均小于T2測溫孔,且T1與相鄰凍結孔偏斜背離三孔中心,T2與相鄰凍結孔偏斜靠近三孔中心。認為在相同的開孔距離下,測溫孔與相鄰凍結孔的偏斜向背情況會引起測溫孔溫度數據的較大偏差。同種巖性、相同深度兩測溫孔溫度數據的差異性是由于測溫孔和相鄰凍結孔在造孔過程中的偏斜向背差異造成的。

相近深度范圍內,蒙西白堊系軟巖從原始地溫至0 ℃溫降速率為:礫巖>含礫粗砂巖>粗粒砂巖>砂質泥巖。穩態下最低溫度從低到高分別為:礫巖<含礫粗砂巖<粗粒砂巖<砂質泥巖。

在相同的凍結孔間距時,采用正鹽水循環,不考慮地下水流動影響,對礦物組成、產狀、膠結情況、含水率相近的同種巖性,埋深小的巖層在整個凍結期內整體溫度低于埋深大的巖層。但從原始地溫至0 ℃,埋深小的巖層的溫降速率小于埋深大的巖層的溫降速率。即在正溫范圍內,埋深大的巖層溫度下降較快。但整體溫度高于埋深小的巖層。