盾構隧道穿越區間風機房三維有限元分析

王平

(中國鐵路設計集團有限公司, 300142, 天津//助理工程師)

隨著國內地鐵建設的蓬勃發展,日益復雜的建設環境對地鐵施工提出了更高的要求[1]。受既有建筑物、地質條件的限制,新建地鐵隧道穿越建筑物的現象越來越多[2]。穿越施工不僅給隧道施工帶來困難,同時也對既有建筑物造成一定的影響[3]。

盾構隧道的施工對鄰近既有結構的應力分布和變形產生影響,其最本質的原因是盾構施工使其周圍地層產生了位移。對地層位移的研究,就是要對既有結構的變形做出估計和預測[1,4]。目前這方面的研究方法主要有:經驗公式法、解析和半解析解法、有限元數值分析法、模型試驗法及現場實測法等[1,5]。

目前,盾構穿越地鐵車站風機房的研究比較少。盾構在穿越施工過程中,存在風機房整體、隧道支架及盾構自重三者之間的相互影響,施工難度大,施工中風險不易控制[1]。

本文基于盾構隧道穿越天津地鐵1號線東延伸段雙林站—李樓站區間風機房工程項目,使用三維有限元分析軟件Madis-GTS,結合風機房基坑施工現場監測數據,在確定合理的土層參數后,針對風機房內不同填充物條件,分析盾構穿越風機房引起的結構位移、結構內力及地表位移的變化情況。分析結果對類似工程的設計、施工起到一定的指導作用。

1 工程概況

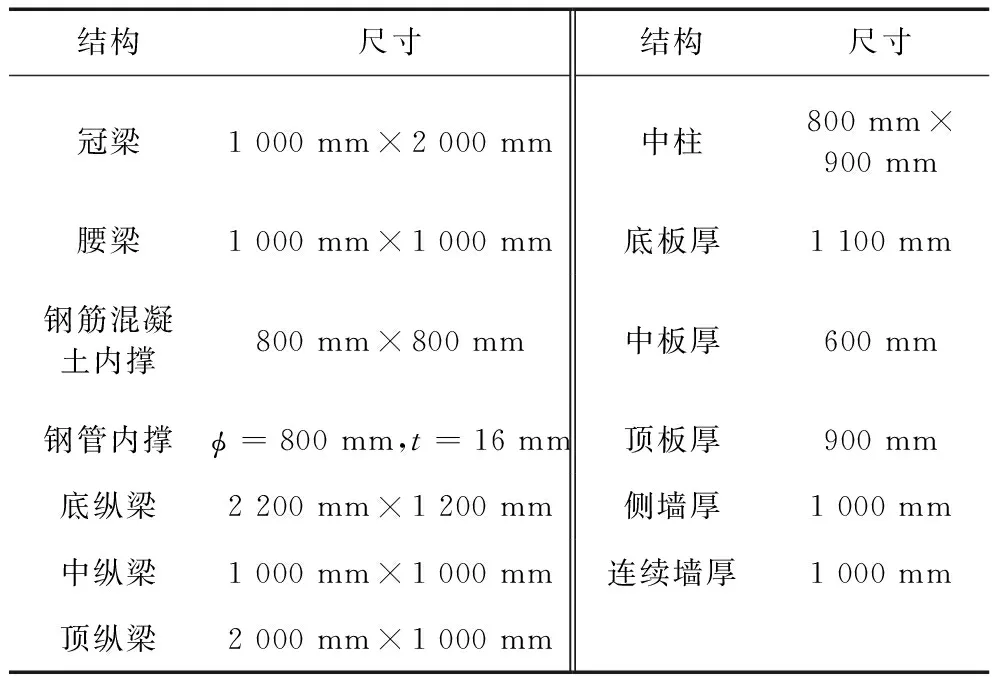

天津地鐵1號線東延段雙林站—李樓站區間的風機房位于景勝路與外環線交口處。風機房主體結構為地下3層結構,呈南北向設置,結構尺寸為36.60 m×16.00 m×18.96 m,覆土厚度為4.95 m(兼做盾構過站使用)。風機房結構尺寸如表1所示。

風機房采用明挖順做法施工,兩端區間采用盾構法施工。基坑圍護結構采用地下連續墻加內支撐的支護形式,墻厚1.0 m。基坑沿豎向設置5道支撐+1道換撐,第一道支撐采用鋼筋混凝土支撐,其余采用鋼支撐。

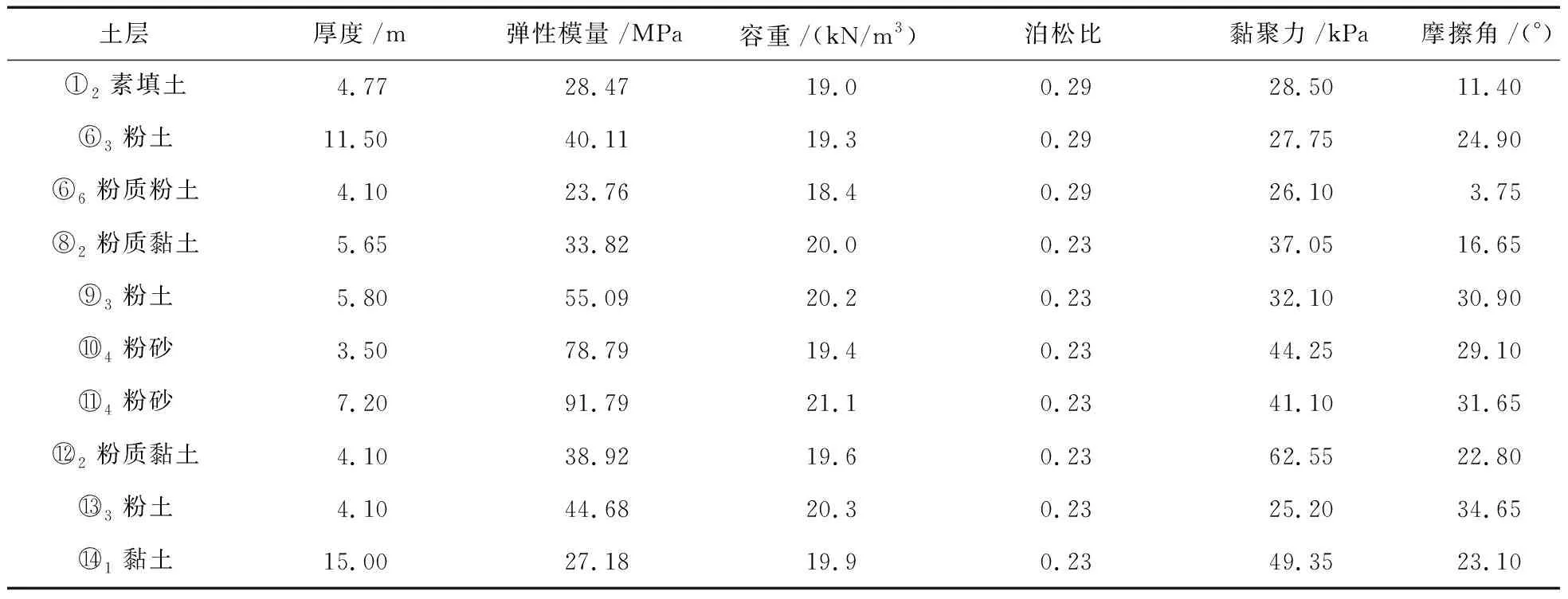

盾構左右線中心間距為15.1 m,管片外徑6.2m,厚度為0.35 m。盾構穿越前,對風機房基坑外土體進行加固,加固范圍為20.6 m×13.5 m×6.0 m。圍護結構腰梁采用C30鋼筋混凝土,主體結構中柱及盾構管片采用C50鋼筋混凝土,其余結構均采用C35鋼筋混凝土。盾構穿越土層的物理力學參數如表2所示。

表1 風機房結構尺寸

2 建立三維有限元模型

2.1 基本假定

(1) 所有土層為各向同性、均質。簡化地表和各土層,使其呈均勻的水平層狀分布。選取摩爾-庫倫本構模型做為巖土體的本構模型。

表2 盾構隧道穿越土層物理力學參數

(2) 不考慮支護結構與周圍土體接觸面的相對滑移,認為它們始終是協調變形的,且不考慮結構與土體的脫離現象。

(3) 初始應力只考慮自重應力場,不考慮構造應力場,使土層在自重作用下達到平衡狀態,而后再進行基坑開挖模擬。

(4) 不考慮基坑中土體開挖的時間效應。

(5) 計算中不考慮地下水的滲透作用,采用水土合算的方法,地下水位以下采用飽和容重處理。

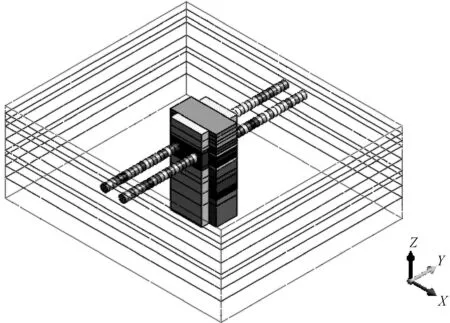

2.2 有限元模型

模型如圖1所示,共劃分為41 443個單元,39 676個節點。模型整體尺寸為177.6 m×107 m×66.3 m,基坑尺寸為37.6 m×17 m×23.8 m,模型兩側距基坑邊緣分別45 m和70 m,模型底部距連續墻底部20 m,距基坑底部為42.5 m。

采用位移邊界條件,上邊界取地面為自由面,兩側面、底面均受法向約束。土體采用3D實體單元模擬,連續墻、側墻、底板、頂板采用2D板單元模擬,支撐、柱、腰梁、縱梁采用1D梁單元模擬,加固區采用按一定比例提高的土體參數模擬[6],連續墻與側墻之間建立剛性接觸單元。考慮到接頭以及錯縫拼裝方式的影響,將管片的剛度進行修正,折減系數確定為0.80。

圖1 盾構隧道穿越風機房有限元模型

盾構開挖過程中引起沉降的因素主要有以下幾種: ① 施加在開挖面土體上應力的大小; ② 盾構對土體的擠壓和剪切摩擦;③ 土體擠入盾尾空隙[7,8]。

對于盾構機切削刀盤的推進力效應以及正面土壓力的穩定效應,采用在盾構作業開挖面處施加一定的表面力來進行模擬[7,8]。對于注漿以及漿液與土體的作用,采用應力釋放程度和等代層來考慮,通過調整空洞周邊地層釋放荷載的大小來反映注漿的影響,通過等代層參數來反映漿液的性質[7,8]。

2.3 施工過程模擬

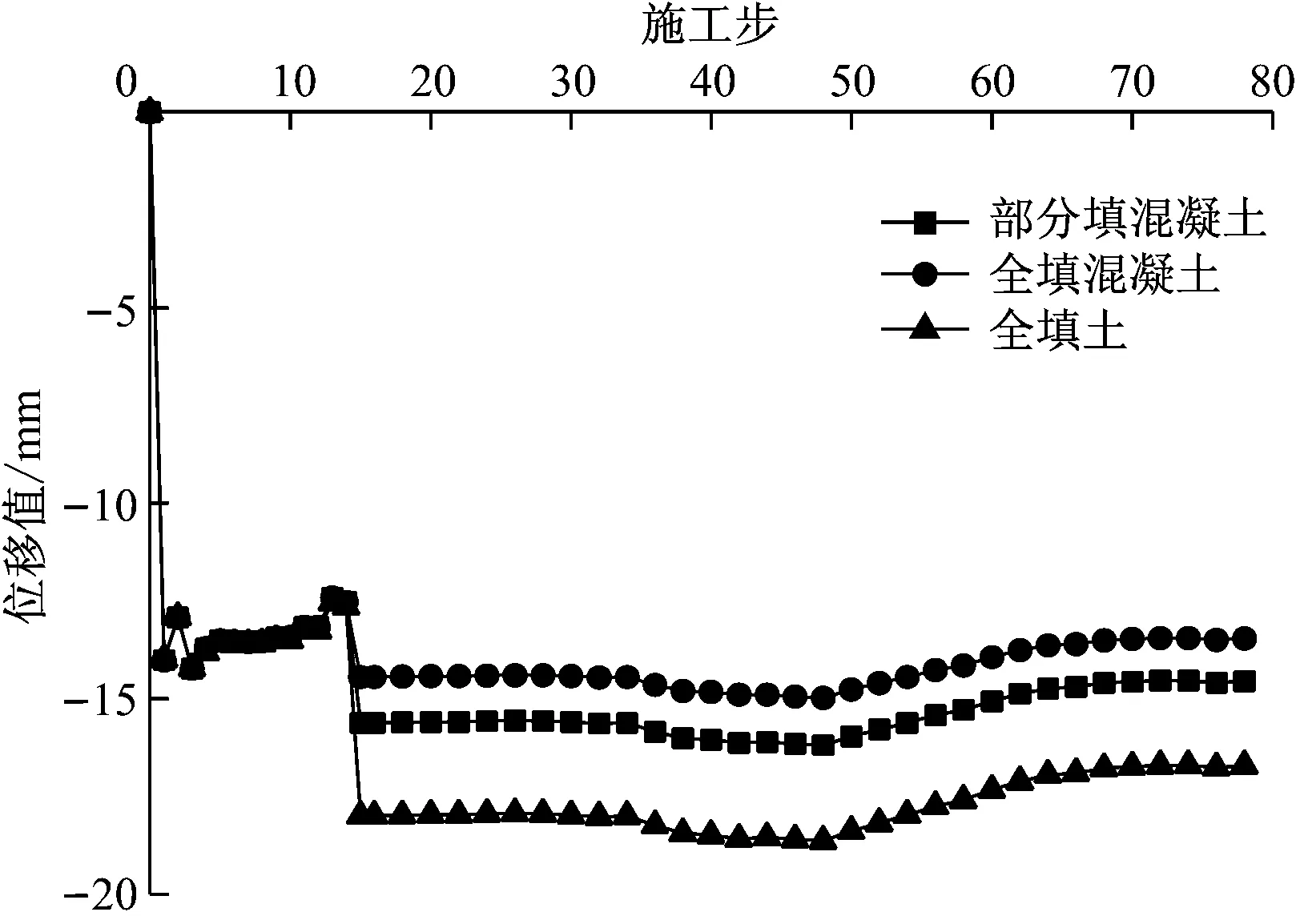

基坑采用明挖法施工,先撐后挖,共15步。第16步主體結構第三層填充材料,這里分3個工況,分別為: ① 第三層全填素混凝土; ② 第三層全填土; ③ 第三層添加隔板,部分填素混凝土。17~77步為盾構施工過程,盾構施工完成后清除填充物(78步)。

盾構隧道左右線錯開施工,全斷面開挖土體,每循環進尺為1環管片環寬。每向前開挖一步,鈍化己經開挖掉的土體單元。GTS軟件施工步中考慮荷載釋放系數(LDF)為0.25,同時在開挖面處施加盾構正面附加推力0.3 MPa,激活襯砌單元,同步注漿形成等代層采用彈性體,其厚度取0.15 m,彈性模量取4.5 MPa,泊松比取0.3。

3 有限元分析

3.1 模型驗證

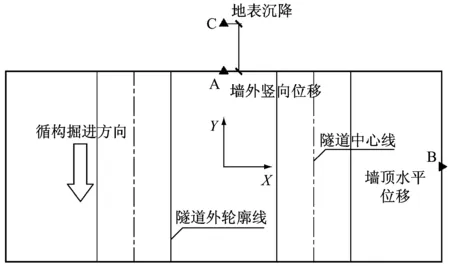

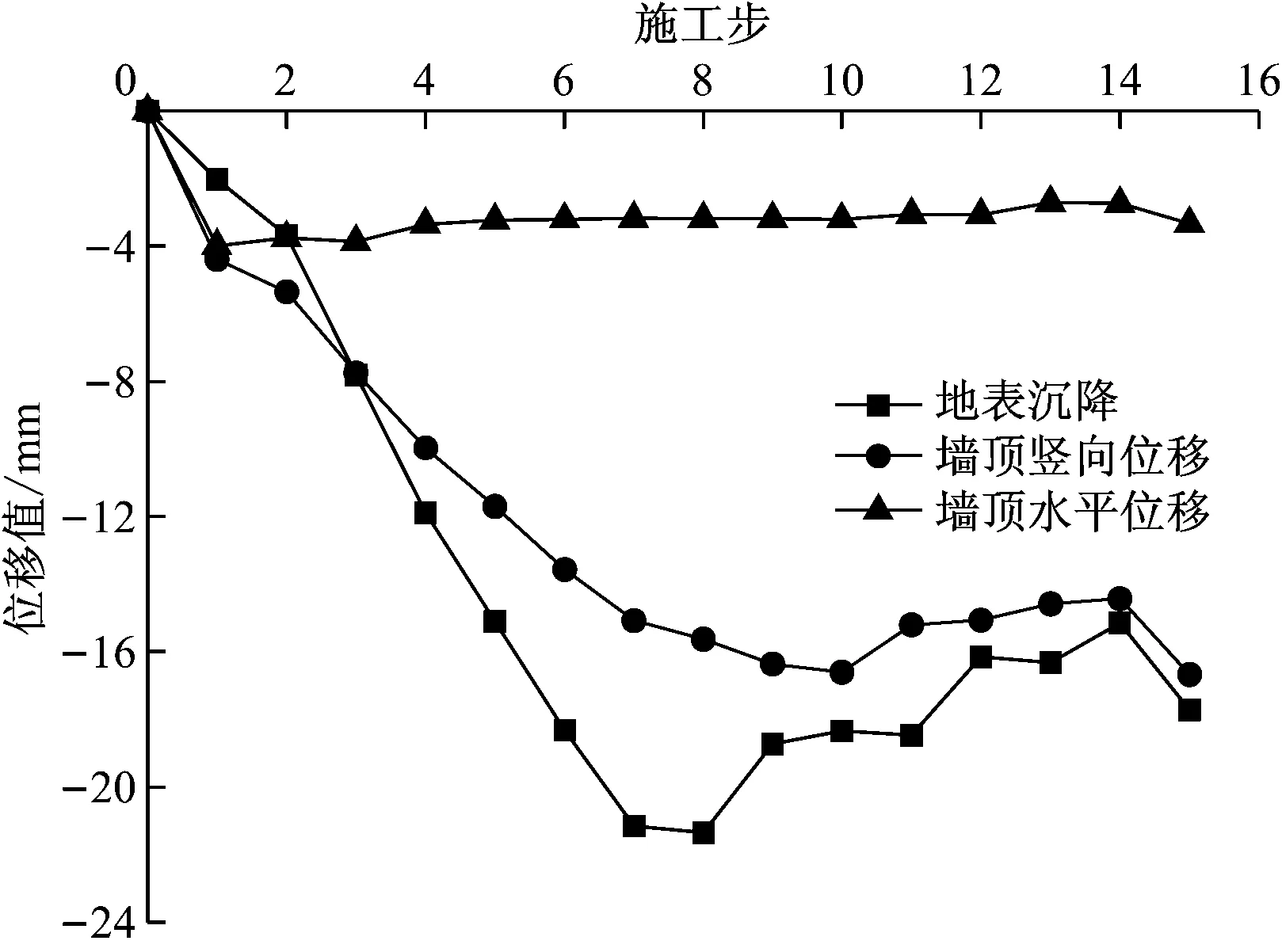

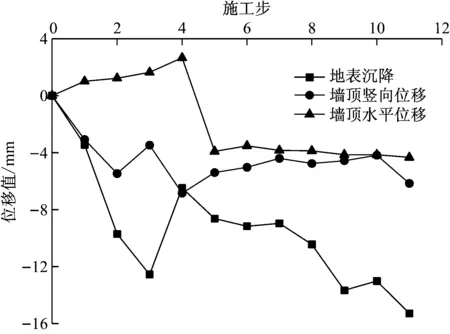

首先進行基坑開挖施工模擬。不考慮盾構施工,取相同位置的地表沉降、連續墻頂水平位移、連續墻頂豎向位移的有限元模擬結果與現場監測結果進行對比,以驗證模型參數取值的合理性。監測點位置如圖2所示,結果如圖3、圖4所示。有限元模擬不考慮時間效應,提取每個施工步的位移變化進行表示。現場監測從施工開始到結束每隔一段時間選取1個位移結果,將位移的變化趨勢和位移值進行比較。

圖2 現場監測點位置圖

圖3 有限元模擬位移結果

圖4 現場監測位移結果

對比3個監測點的計算結果和現場監測結果可以看出,3個監測點的位移變化趨勢基本一致,且最終位移結果相差較小,說明模型采用的參數能夠滿足計算要求,計算結果可信。

3.2 盾構施工對基坑的影響

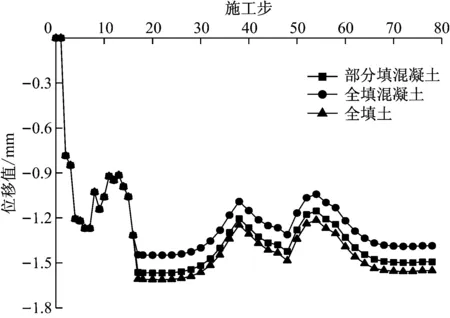

盾構在穿越風機房時會對基坑產生影響。分別提取3種工況下的圖2中A點水平位移、A點豎向位移、B點水平位移進行分析,結果如圖5、圖6、圖7所示。其中,左線盾構開挖面在37步時推進至基坑側墻位置,44步時出基坑;右線盾構開挖面在47步時推進至基坑側墻位置,54步時出基坑。由圖5、圖6、圖7可以看出:

(1) 盾構施工過程中,連續墻位移主要發生在基坑開挖階段,主體結構澆筑階段位移有所減小。

(2) 基坑內回填材料時,3種工況下連續墻位移會顯著增加,其中全填土增加最大,全填混凝土增加最小。

圖5 監測點A水平位移

圖6 監測點A豎向位移

圖7 監測點B水平位移

(3) A點水平位移在左線隧道開挖至基坑時略有增加,在右線隧道開挖至基坑時減小;A點豎向位移在左右線隧道開挖至基坑時略有減小。

(4) B點水平位移在盾構開挖面接近基坑時減小,到達基坑時達到最小;當盾構在基坑內施工時,B點位移增大。

3.3 盾構施工對側墻內力的影響

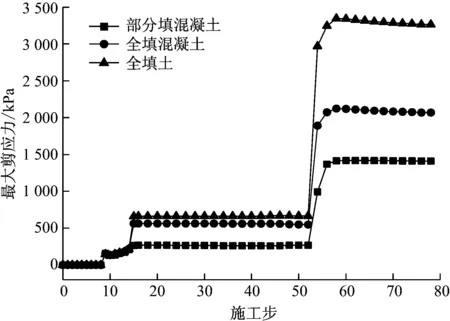

盾構在穿越風機房主體結構時,會使盾構周邊結構內力產生較大的變化。提取右線盾構右側主體結構側墻的內力變化結果進行分析,如圖8、圖9所示。

圖8 側墻等效應力變化

圖9 側墻最大剪應力變化

由圖8、圖9可以看出:監測點結構等效應力和最大剪應力變化趨勢一致。側墻施工后,監測點內力較小;結構第三層填充材料后,監測點內力增大;左線盾構推進至結構時,由于距監測點較遠,未對監測點內力產生影響;右線盾構推進至監測點(54步)時,監測點內力顯著增大。3種工況下,填土工況監測點內力值增加最大,全部填混凝土增加最小。

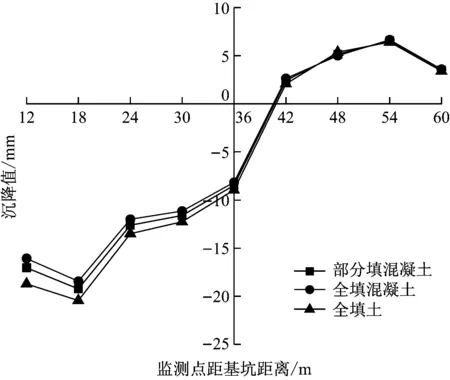

3.4 盾構施工對地表沉降的影響

盾構引起地層沉降一般分為縱向沉降和橫向沉降。分別提取3種工況下沿盾構隧道開挖方向的地表沉降結果。如圖10方形監測點所示,根據模型網格劃分可知,監測點間距為6 m,距基坑邊緣36 m的監測點為盾構開挖面對應的地表位置,監測結果如圖11所示。

根據圖11的地表縱向沉降曲線可以看出,3種工況下沿盾構隧道開挖方向的縱斷面地表沉降呈“S”形,開挖面后方地表發生沉降,前方地表輕微隆起。在遠離基坑位置,3種工況下地表位移基本相同,在靠近基坑位置,受坑內填充物的影響,地表沉降出現差異,全填土沉降最大,全填混凝土最小。

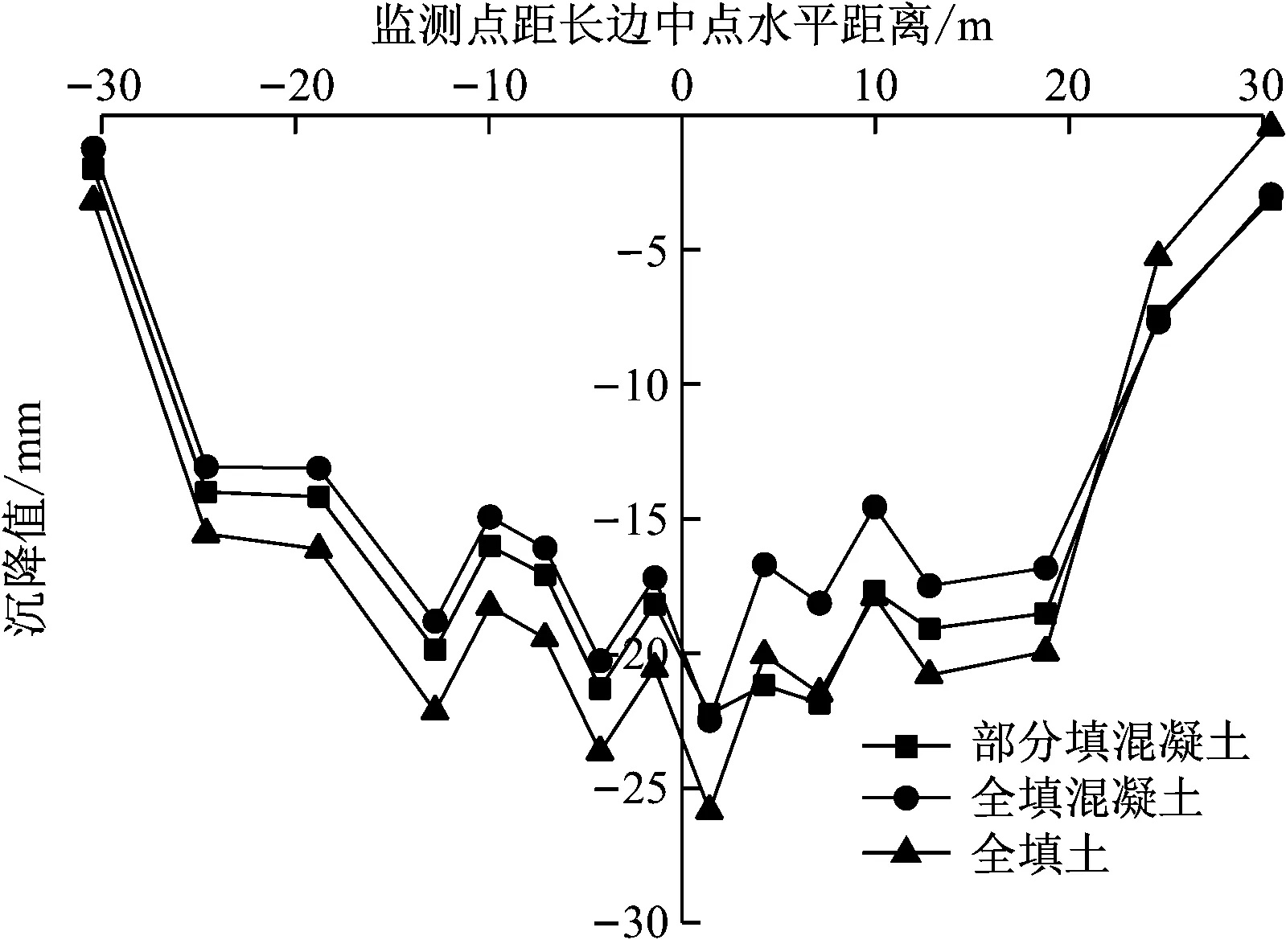

根據模型網格劃分(監測點間距見圖10),假設沿開挖方向距離以左側為負,以右側為正,分別提取3種工況下垂直于盾構隧道開挖方向的地表沉降監測結果。監測結果如圖12所示。

單位:m

圖10 地表沉降監測點位置圖

圖11 地表縱向沉降

圖12 地表橫向沉降

由圖12可以看出,3種工況下垂直于盾構隧道開挖方向的橫斷面地表沉降呈“U”形,距模型中線超過30 m時地表沉降已很小。由于監測點距基坑6 m,受基坑內填充物影響,全填土沉降值最大,全填混凝土最小。

4 結論

基于盾構隧道穿越天津地鐵1號線東延段雙林站—李樓站區間風機房工程項目,采用三維有限元分析方法,建立了基坑開挖模型及雙線盾構隧道穿越風機房模型。重點研究了在主體結構內不同填充物條件下,盾構穿越對結構位移、結構內力及地表位移的影響,得到以下結論:

(1) 基坑開挖現場監測資料及有限元計算結果基本一致,模型所取參數和計算結果可信。

(2) 基坑內回填填充物時,連續墻墻頂位移及第三層側墻內力會增大,3種工況下全填土增加最明顯,全填混凝土增加最小。

(3) 盾構掘進對連續墻位移影響較小;掘進至側墻時,側墻與盾構接觸位置內力顯著增大(應采取加強措施)。

(4) 地表豎向沉降呈“S”形,橫向沉降呈“U”形,結構內填充物對地表沉降的影響范圍約在模型中心線兩側30 m內。在影響范圍內,全填土沉降最大,全填混凝土沉降最小。

綜上所述,全填混凝土在填筑過程及盾構推進過程中對地表位移、結構位移及結構內力的控制較好。