“魚”翔淺底

本刊小記者

前進、后退、浮潛、翻滾……在北京大學工學院機器人研究中心,遠遠望去,一紅一黃兩條魚正在水池中游來游去。走上前仔細一看,原來是兩條外觀很像中華錦鯉魚的“機器魚”!只見它們搖頭擺尾、悠然自得地在水中游動,似乎在努力模仿真實的魚運動。在中國兒童中心人工智能與機器人教育資深教師謝鵬的帶領下,我們一行12名學員將這兩條“魚”團團圍住,向老師提出了連珠炮似的問題。

為什么選擇“魚”

同學們都看過《變形金剛》《環太平洋》一類電影吧,里面的機器人通常都是人形的。其實機器人的種類有很多,像《戰狼2》里面的無人機,就屬于空中機器人,還有無人駕駛汽車,它是陸地機器人。那么到了水中,自然就是機器魚的“天下”了!現在在我們眼前的這兩條“魚”,它們的學名就叫做仿生水下機器人,是北京大學工學院謝廣明教授帶領研發人員研制的。

地球是一個被71%的海水覆蓋的星球,海洋中蘊含著各類豐富的物產和資源等待人類研究和開發利用。水下機器人可以替代人類在惡劣的深海環境里進行工作。魚類是水世界的主宰者,最適應水環境:它們有的可以下潛到水下幾萬米,有的機動靈活,還有的可以長途奔襲游上萬公里……正是魚的這些優點,引起了科學家和工程師的注意.希望通過研究、模仿魚的動作設計出像魚一樣在水中運動自如的機器人。

如何讓“魚”動起來

在老師的講解下,我們了解了有兩種方式來控制機器魚的運動:一種是通過安裝在水池上方的攝像頭偵測機器魚的運動,再通過計算機發出指令遙控其運動;另外一種是技術人員直接使用遙控器通過安裝在機器魚上的接收模塊控制它的運動。為使機器魚的動作能模仿真實的魚,科研人員著實下了不少功夫,他們使用諸如高速攝像機和計算機模擬軟件記錄真實魚的動作,并與機器魚的動作反復比較,一點點進行改善。這個過程不僅展現了科技工作者的專業能力和素質,也極大考驗著整個團隊的耐心與毅力。

關于“魚”的頭腦風暴

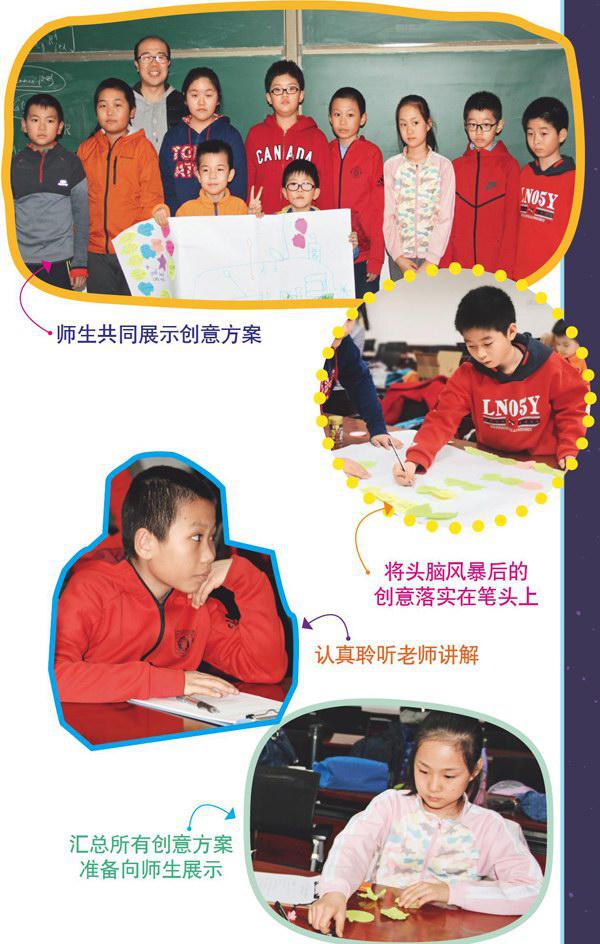

在廣闊神秘的深海里,隱藏著巨大的挑戰和機遇,除了機器魚,未來的深海機器人如何創新呢?在老師的帶領下,我們開動腦筋,進行了一場激烈的“頭腦風暴”。

在分組討論中,有的同學設想了未來的一次驚心動魄的救援活動:一艘潛艇在深海作業中突發故障,面對惡劣的天氣和多變的海底環境,是時候派出深海機器人“出手”了!

另外一組同學則圍繞“魚”本身做起了文章,他們想象著實驗室里的這幾條“小魚”放大成百上千倍之后的樣子,也許到那時,人們可以坐在魚肚子里進行水下參觀游覽,隨著魚身靈活地擺動,身在其中的游客也有了一次獨一無二的深海體驗。

令我們感到驚喜的是,與我們一起參加活動的家長不僅在討論過程中適時提出一些意見,在評選的時候也積極要求給這些創意投票點贊,與我們一起度過了一段歡樂的親子時光。