公共服務媒體、共和民主論與“假新聞”

馮建三

馮建三:“臺灣國立政治大學”新聞系教授(臺北市)。

一、 前言: 私有化止步

“公共服務廣電”(public service broadcasting, PSB)得力于社會條件的配合,以及電波頻譜屬性的配合,在1920年代誕生于歐洲。它的創設動機不在謀求私利,卻已庇蔭影音消費電子產業;PSB產權是公共威權所授予,但政府不能直接指揮其員工。

到了1980年代,俗稱“經濟新自由主義”的思維席卷各地,絕大多數國有生產與服務事業中箭落馬,招致全盤或局部私有化的命運。值此浪潮, PSB是少數,甚至是唯一的完璧,所有PSB幾乎不但安然無恙,①它還在歐洲本身,由西歐擴張至東歐與中歐(Medijske Studije,2015)。在光州事變后,東方的韓國政府出于穩定政局的考量,從事“大眾傳播再組合”,包括改造私人廣電,大舉擴張PSB的規模,直到1991年,私有的廣電頻道才再度出現(Kim, Kim & Kang, 1994, pp.62-64, 105-108)。

21世紀翩然降臨,影音圖文的制作、傳輸與閱聽,隨數字技術而逐漸融合與成熟。從歐洲起,PSB漸次以“媒體”取代“廣電”,強調愿景也高懸明鏡,不再也不能故步自封,必須與時俱進,人們使用科技產品的愿景及習慣既生新象,PSB于是同步邁向“公共服務媒體”(public service media, PSM),通過傳統的電視機載具,同時也要善用有線與無線網絡及個人電腦與手機,提供并改進信息、教育及娛樂的服務;亦有學者以PSB 2.0相稱(Brevini, 2013)。近年,PSM也在東方的城市香港誕生,即便規模尚小;②在南非、中東與亞洲的伊斯蘭教國度,以及印度與孟加拉國等國,PSM也在開疆拓土(Rahman & Lowe, 2016)。在拉丁美洲,傳媒改革與相應政策不一定以PSM為名(Segura & Waisbord, 2016, pp.20-24),但精神與PSM接近的社區及另類傳媒21世紀在拉美的進展,值得一記,特別是阿根廷與委內瑞拉(Martens, Reina & Vivares, 2016)。

有此成就,各國PSM遂生信心,認知為己謀就是為人謀,肯定個體之善,必能與總體之福提攜共進。于是,1950年成立的“歐洲廣電聯盟”(European Broadcasting Union, EBU),運作更見活力,虎虎生風,走出歐洲,至今在56國擁有73家會員,并在亞洲、非洲與美洲另有33家會友。③2002年起,更有“再造公共事業”(Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise, RIPE)的興起,每隔一年,它從歐洲而至亞洲與澳洲,積極擇定PSM,結合當地大學,聯袂邀集人選切磋交流,從中選定論文編修成冊,至2018年,即將累積八本。④

二、 PSM實踐“共和民主論”

“經濟新自由主義”的私有化主張雖然未能撼動PSM,但出于不真誠、誤認或敵意,想要減少乃至于消滅PSM影響力的經濟主張,并未終止。精誠所至,金石未必能開。惟篤實的辯論依然是化解誤認或敵意的重要法門,所有經濟主張都得面對一個事實,亦即任何的資源分配機制,出于不同的原因,都有失靈的時候。政府采取非價格機制可能生效、也會落空而未能達成目標;反之,市場價格機制若能無往不利,就不會有為了節省交易成本而創立公司(Coase, 1937)。主流經濟學強調政府若不遵守價格機制,施政將會失敗,對于政府失靈的過度強調,使“市場失靈”的事實招致淡化,或者,主流經濟學經常另作主張,認為假使“產權”有更為明晰的界定,構成市場失靈的外部性問題,并不一定需要政府介入以求解決,而是能在市場內部予以吸納或化解(Coase, 1960)。

(一) 認真面對市場失靈

至今為止,貝克(Baker,2002)是英語及華語世界第一個接受主流經濟學“市場失靈”的概念,據以推論與立說,并且結合公法學及政治理論,將其運用在傳播與(新聞)媒體領域的人;十多年前,貝克已經采取市場失靈說,對彼時仍算新興的網絡,以及由來已久的文化跨國流通或貿易議題,提出分析。

傳媒內容的生產成本可以很高,不因使用的人是一人或一億人而增減,但其復制成本很低,在數字與網絡年代甚至趨近于零。《冰與火之歌:權力游戲》(GameofThrones)(2011年首播)從首季平均制作費一集500萬美元,至第六季已倍增至1000萬美元,名列電視劇史上最昂貴的作品之一(Hawkes, 2016)。假使它能吸引1000萬人觀看,分攤后一人出資一元,但如果僅有10000人,一人支出變成1000元;相同產品而消費價格可以懸殊若此,也不因消費人數多寡而使其生產成本變化,同時,甲使用相同產品(比如,一篇調查報道)后,產品仍在,他人可以同時或事后再次使用,這些已經無法運用市場的價格機制給予解釋。這就是傳媒內容作為“公共物品”(public goods)的特殊性質,也是貝克必須處理的第一個市場失靈之原因。

運用市場機制于傳媒內容的產制與流通,必然還得處理市場失靈的第二個原因,這就是“外部性”(externalities)問題。市場買賣涉及生產者與消費者,但賣方可能無法從產品中獲利,這個時候,即便買賣雙方以外的第三人眾(社會)可以從中受益良多,媒體仍然會裹足不前,不愿提供這類產品,致使其生產必然不足。反過來說,假使賣方無須承擔該產品的(全部)成本,但買賣以外的第三人眾(社會)卻因為該產品(充斥)而受害(承擔成本),那么這類產品就會過量生產。前者是具有“正外部性”的傳媒內容,因為市場機制而生產不足,后者是具有“負外部性”的內容,在市場機制縱容下,生產過剩。正外部性比較好的例子之一是“調查報道”這個文類。它可以糾正錯誤、推動社會進步,但長期以來無論是文字或影音的調查報道,均無法取得足夠數量的受眾以志愿的方式,通過自掏腰包的價格機制,持續給予支撐;進入寬帶與數字年代后,從報紙雜志到廣電傳媒的調查報道記者人數減少,新興的網絡媒體聘用的人手增加,兩相加減,從事第一線的編采隊伍萎縮不振(Hamilton, 2016)。⑤調查報道的社會貢獻無法轉化為媒體的收入,業者最多認定這是叫好不叫座,可能偶一為之,卻欠缺經濟誘因穩定投入,遂有長期生產不足的困境。相對于調查報道及其他公眾事務等俗稱的“硬”新聞,名人瑣事、影視明星、娛樂至死、體育生活、兇殺犯罪等“軟”新聞市場競爭機制愈見激烈,過量供應的幅度就會水漲船高。該類新聞固然也是民生所需,但與后文還要論及的“假新聞”一樣,可能產生有礙社會與民主溝通的負外部性。然而,市場無法通過價格機制使制作與傳布假新聞的人承擔成本,是以假新聞的現象層出不窮、無從根治。

(二) 民主政治與新聞傳播

貝克因此論證,傳媒內容的生產與分配及使用,不能僅以市場機制為之,不能僅將人當成一般商品(如“電視機”)的“消費者”看待;電視機不是跳出圖像的烤面包機。進而補充的標準就是“公民身份”,亦即我們應該也必須以“民主政治”理論作為衡量傳媒供輸的依據。除了“精英民主”論不為貝克接受,“自由多元民主論”及“共和民主論”在他看來,各有可取。若就美國來說,無論是廣電、報紙或是雜志,由于都受到私人商業體制的限制,并且沒有通過納稅人授權而責成政府提供合理的奧援,遂使美利堅的傳媒身陷商業的“腐敗”狀態,讓人頗有憂心之時。其次,美國傳媒(雜志、發行全國的報紙)雖有“自由多元”的表現,不同政治信念(比如,保守派/共和黨、自由派/民主黨……)可以通過“我群”的傳媒作為號召與動員,卻因競爭廣告收入,致使不少觀點或群體的聲音,就此彰而不顯,甚至消失;“共和論”(地方報紙,多屬一家獨占)則在求好各方、廣為招來報份的考量下,溫和求同而刻意回避差異及沖突,遂會予人粉飾太平與強求團結或休戚與共的印象,表現在若干地方報紙啟動,但《紐約時報》等自由民主派報紙抨擊,曾經風行一時的“公共新聞學”運動(Corrigan, 1999)。

因此,貝克使用“復合民主理論”(complex democracy)這個術語界定理想的情境,他希望推薦這個概念,作為引領傳播體系更新的參考。這個復合論有“兩個基本認知”,以及“兩個構成要件”。

認知之一是,人有多重身份。生產者之外,人們依據經濟所得與嗜好而成為不同類型的消費者;與此對照,政治權利的公民身份雖受年齡限制,卻不能因為性別、種族、宗教、經濟所得等的差別而分類。順此,人與傳媒的關系同樣兼具消費者與公民的雙重身份;現實的危怠之一,出在傳播實務的運作,過度膨脹消費者身份,公民身份相應萎縮。認知之二是,公民身份在傳播領域的實踐,有待相應的財政支持,必然透過政府代表所有公民而采取特定的資源配置(公務預算、傳播相關產品的特別捐、執照費等),不能(完全)由廣告主出資間接贊助,也不宜(完全)由個人以消費者身份通過志愿性支出而提供。

兩個構成要件就是“自由多元論”與“民主共和論”,復合論同時認可二者,強調不可偏廢。

理想狀態下,隨著人的身份認同之增長,往往當有傳達該認同內涵的等量傳媒,同步或隨后出現。比如,各種性別認同、勞工與資方觀點、環境生態保育主張、動物福利等認同或價值,若是真能各自有傳媒為其耳目喉舌,正可以理解為自由多元論的傳媒表現,雖然實況并非如此,卻是人的這些身份難以在傳媒充分凸顯,而是被消費者的身份所抹平。另應注意的是,各種價值在復合論中是否都應該得到呵護與養育,會有爭論。比如,除誹謗與侵犯隱私少有國家容許之外,歧視或仇恨(如移民或宗教)等言論,特別是近世有關納粹與法西斯的言論,能否仍然為自由多元論所寬容或愿接納、尊重或支持,歐洲與美國的法規不同。

比如,為了充斥“批評移民”內容的報紙雜志是否可以得到補助,瑞典行政與立法部門間曾有爭議(Inrikes, 2013)。羅爾斯(John Rawls)認為自由主義者必須中立,依此推理,若要補助,則內容的差異不能成為決斷補助與否的考量。但同樣是自由主義者的凱恩斯,以及《自由四論》的作者柏林(Isaiah Berlin)等人的思路則認為,這是混淆“寬容”與“中立”,他們“都理所當然地視提升文明為政府的功能之一”(Skidelsky & Skidelsky,2012,pp.113-114)。假使認同這個視野,并且同意反移民等歧視言論并不文明,則刊載該類言論的傳媒就不該取得補助。

相較于同樣對報業提供補助的法國等國,瑞典的報業補助(已延伸至網絡)有兩點更為接近貝克復合論的認知。一是如同挪威,瑞典對任何城市發行量最大的報紙(不含免費報),不予補助;二是瑞典在各國的報紙補助中,獨樹一幟,其補助資金不取自公務預算,而是直接征收報紙的廣告收入后再行分配(Smith, 1977,p.44; Hedebro,1983,p.143; Ots, 2013,p.314)。

瑞典與丹麥、芬蘭與挪威,法國與(規模較小的)意大利,是西方對報紙仍有依據法規而提供直接補助的國家,這些報紙通常與政黨或其他社團(工會、宗教等),具有立場或組織的親近性。在此背景下,這些國家的報業市場所呈現的自由多元表現,較諸并無同型補助的國度,無疑會豐富一些,唯其幅度無法高估。比如, 2009年之后,芬蘭補助各政黨的經費增加,但報業補助金額減少(該年僅50萬歐元),因此,各黨往往移轉部分政黨補助,作為報紙、網絡及其經營之用,到了2016年,芬蘭只有10家報紙(周刊或雜志形式)自認仍有政黨取向,其總發行量21.7737萬份(芬蘭人口500余萬),比最大規模的日報,還要低些(Nieminen et al. 2013,p.189; Jyrkiainen, 2017)。

北歐與南歐國家補助平面傳媒的規模,最盛時期已成明日黃花,因此,即便在這些國度的報紙,較少招致貝克所說的商業廣告之“腐化”,真正能夠自擁報紙、自由表述自己身份認同的群體數量,必然已在減少。網絡讓更多的人可以擁有“自媒體”,從而各群體要在虛擬空間寄情寓意,對外傳播,在技術上已無困難;然而,如后文即將討論,網絡所容許的自由多元即便沒有廣告等商業腐化,也無法因為各種議論的林立后,就能加總匯整而成為整體層次的“共和”。不但無法走向共和,在網絡年代,人們競相進入同溫層與不相往來的傾向,很有可能業已更為濃厚,乃至于走入極端(Sunstein, 2009)。

現實走向既然若此,就會使得共和園地難尋,人們空有多樣身份,卻很少能全面開展。常態反而是,人們僅取其一而訴求,遂使其外的認同未獲滋潤;若說群體,則接觸我群以外聲音的機會減少,對話他者的機制減弱,人們如今相當重視的“審議民主”,愈發成為遙不可及的境界。因此,“共和傳媒”作為兼容并蓄的園地,就是要使多種認同與身份的敘述,消極則可在此為他人知悉,積極則收理性思辨與切磋攻錯的機會,讓真正的共識得以醞釀或出現。如貝克所論,在美國,自由多元的傳媒在報紙雜志的表現固然數量不少,卻多有腐化之象,而因為技術及其營運的資本形式所致,電視這個本來傾向于共和的媒體,偏有更高的腐化,表現在聯邦通訊委員會主席早在20世紀60年代就慨然嘆曰,美利堅的電視“是一大片荒原”(Minow, 1961)。50多年來,空有科技的推陳出新,這個局面未見改善。

(三) PSM的政治效能

近年罕見的大規模跨國經驗研究,征集瑞典、挪威、荷蘭、比利時、英國與美國的收視材料,佐以相關調查,指認了這個事實:“地處歐洲北方的這些國家,將大量資源投入公共電視,各個主要公共電視頻道因此在市場上占有強大位置。這就產生了效果,電視頻道大量增加所造成的觀眾零散化趨向,遇此而受牽制,遂有放緩。這些主要的公共頻道服務的是一般公眾;它們的新聞節目軟硬都有,這樣就能將“全國”(nation)聯系在一起,不會只是迎向精英觀眾。相對地,美國公視則在邊緣,觀眾少且在上層……這就使得美國有相當大比例的公民(集中在低教育成就者),他們對(譯按:硬)新聞都不聞不問了”(Aalberg and Curran, 2012,p.199)。

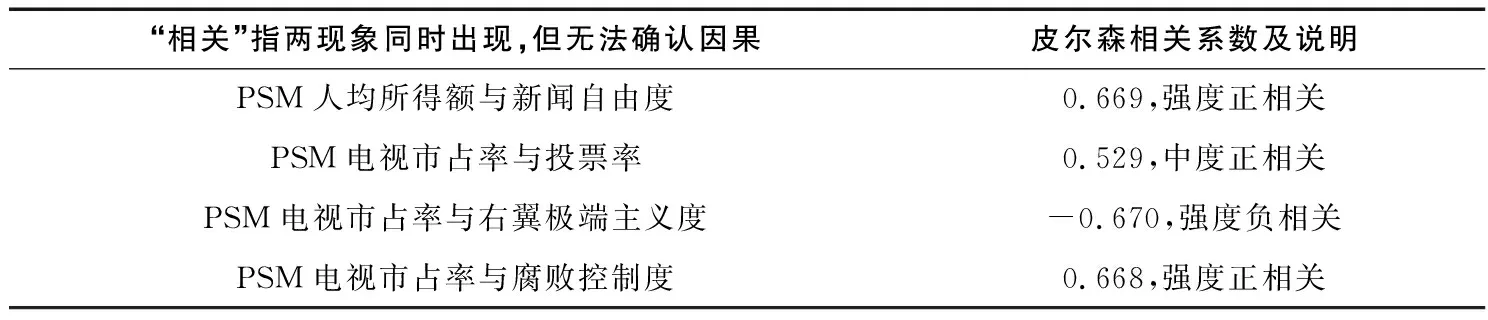

電視加入收音機與網絡而成為PSM后,它們所能發揮的“共和”功能,相當明顯。EBU取30國的PSM市場占有率作為重要變項,參酌相關數據庫(包括歐洲聯盟執委會的“年度歐洲人文社會晴雨表”(Eurobarometer)調查、美國自由之家的“新聞自由指數”,民主與選舉國際研究所的“各國中央層級選舉投票率”“右派極端主義指數”,以及世界銀行的“腐敗控制指數”,大多數是2014年的資料),得到表1的結果:PSM的市占率愈高,其PSM在內的整體媒體也是愈加自由,而該國的投票率也大致增加;政府代表國民投入的人均金額愈多,該國的PSM新聞自由度也是愈高,通過輿論監督等方式取得之控制腐敗的動作,也呈現高度相關。歷史上,歐洲人受納粹傷害甚深,因此對右翼的極端主義相當戒慎,依照表1所征集的數字推論,PSM在人們最常接觸的電視市場若有愈大的占有率,該社會同時出現極端右翼力量的機會就小了很多。這個關系并非沒有重要意義,畢竟,不少歐洲國家存在極端的右派政黨,既有政黨,仇外乃至于仇恨等極端言論,就與政治力量互成奧援。比如,英法這類政黨的聲勢在2017年受挫,“另類德國黨”尚未跨越5%的門檻,無法在聯邦國會取得席次,但在16個州的13州,已有民代(Chase, 2017)。AfD等類政黨,正是企圖以極端話語及挑釁的言辭,拉抬自己的能見度與支持度,此時,PSM的共和功能,就在沖淡這類仍是自由與多元意見的構成,卻僻處偏峰的一種。

表1 歐洲PSM與社會貢獻的關系系數,2014

資料來源: EBU(2016a)。

表1的PSM是跨國的統計比較,但還沒有列入新媒體。表2則是個案的詳細資料,以材料比較容易取得的英國為例,展現BBC這個歷史最為悠久的PSM在寬帶發達及機頂盒高唱入云霄的年代與其他英國PSM在該國新聞及整體傳播環境所扮演的角色。

先看“新聞”。在英國看電視新聞,高達76%的人收看BBC的各個新聞時段或頻道,比例相當驚人。與此相較,收看BBC所有頻道仍達35%~40%的市占率,居然算是偏低了。BBC之外,假使再加入同屬公產權的第四頻道(C4)、收入最高的私有“獨立電視公司”(ITV),以及1997年開播的無線第五頻道(C5)的新聞,那么,超過92%的英國民眾在去年(2016)所收看的新聞來源,相比于衛星及寬帶尚未降臨的20世紀90年代,變化相當有限。這就是說,新的媒體進入英國電視市場約20年,但未曾撼動BBC或英國整體的PSM在新聞領域所扮演的領導角色。在廣播新聞方面,BBC新聞的影響力似乎有所減弱,但是仍然還在64%的水平,假使考量另有19%的英國民眾同時選擇BBC與私人收音機,那么BBC廣播的新聞重要性,顯然也在75%上下。上網看、聽或讀新聞,雖是復選而使總比例超過100%,但BBC網絡的接觸達56%,是其余PSM之合的7倍、臉書的2倍、谷歌的3倍與推特的5倍以上,而臉書及谷歌與推特自己并不生產,而是轉載新聞,假使轉載的來源五成以上來自BBC,那么BBC網絡所刊載的新聞之到達率,有可能超過八成。

新聞之外,英國人每天在客廳看電視仍有3小時42分鐘,高于使用手機或電腦的2小時40分鐘(一個月83小時),但有七成(16~34歲的人則是87%)曾經同時會有這兩種行為,亦即一邊看電視、一邊用手機或手提電腦(說話或上網等),至于究竟同時進行的行為長度,從而重復計算使用時間占了多少,相關研究未曾披露。再次回到電視,在客廳在內的任何地方看電視時,高達92%的情況看的是PSM的內容,只有8%是不受英國PSM法規要求的衛星等電視(包括各種視頻點播節目);如果僅計算在客廳這種傳統的看電視方式,PSM囊括七成,前述商業收視行為是三成。但是,PSM的收入是55.79億英鎊;至于英國2000余萬觀眾戶當中,訂閱天空衛星頻道、網飛(Netflix)及亞馬遜流媒體視頻點播的戶數,分別超過1000萬、640萬與500萬(不少家戶訂了兩種以上)(Sweney, 2017),收入達64億英鎊,兩相比對,應該說PSM所用的錢少,但吸引觀眾使用(消費)的時間反而長了兩倍以上。

表2 英國寬帶年代PSM與其他傳媒“收入與使用時間*”分析,2016年

*電視收看行為調查4歲以上,其余調查15歲以上;☆1 PSM頻道20余個,主頻5個(BBC經營2個,不播廣告),ITV、C4與C5各1個;含PSM頻道,英國收視率調查在2016年可測得328個頻道的收視率。☆2 有6.7%看默多克(Rupert Murdoch)擁有的“天空”(Sky)新聞頻道,另有1%收看其他電視新聞。☆3 英國商業電視機構沒有經營廣播頻道。☆4 有19%的人既聽BBC,也聽商業電臺。☆5 實況收看占80%;錄像7天內收看占10%;錄像8~28天收看占2%。★ ITV另有19億英鎊制作節目與付費電視收入,但C4、C5僅有廣告收入。

資料來源:Channel 4 (2017, July 12); Daily digital marketing research (2016); Kanter (2017, March 1); Ofcom, 2017a:14-15, 3, 38;2017b: 51, 82-83, 86, 92, 98, 184, 186; Williams, Christopher (2016, November 7)。

(四)PSM的經濟效益

以上說明特別是表1與表2的資料提示及解釋,PSM正可以闡明貝克復合論所說的“共和民主”傳媒之內涵。在英國,不但BBC是具有領頭羊地位的PSM,另有兩家私產權及一家公產權但取廣告作為財源的電視,也有PSM的基本表現,主要是因為英國電視市場的結構,仍以這5家PSM為主,還有法律對它們的內容特別是新聞表現,仍有相同的要求。然而,兩類PSM能否以目前的關系,繼續引導英國的電視市場,變量仍大。在BBC主導下,ITV、C4與C5都是“免費自由看平臺”(Freeview)的共同建立者,除了支付BBC執照費,所有英國住民無須另再付費,2014年后,通過它就能收看的數字電視頻道大約是70個(包括所有PSM以及10個高畫質)、26個數字收音機頻道與6種文字服務。⑥PSM之外,就是“天空”及新興流媒體視頻點播(“網飛”等),雙方競爭之際,英國PSM內部合作關系是重要的憑借與資產,未來隨競爭環境與條件的變化,這些PSM將會怎么因應,是必須注意與探討的重要議題。截至2016年為止,應該說,這些PSM不但在英國發揮共和民主的效能(得到信任、牽制與沖淡極端言行、控制腐敗等有益民主的貢獻),其經濟效益也有目共睹,它們(特別是BBC)以相對低廉的價格,提供了豐富與多樣的內容。

PSM的實踐成績相當可觀。若要在政治上支持擴大PSM,那么,前述實踐成績會是重要依據。另一方面,假使參酌理論,主流經濟學者也會從公共物品與外部性觀點,陳述英國正是因為存在BBC,一個擁有起碼“規模經濟”能量的PSM,才有能力擔任市場領導者,并使其硬件研發到節目內容的創新(包括電視機從黑白轉彩色、模擬轉數字,無不是對于電視制造產業的提攜),及BBC人才流通至其他私人公司,歷來都在產生積極的貢獻,并外溢至社會(這方面最佳的論述依然是完成于20年前的著作,參見Graham and Davis, 1997; 但微觀細節的論點與補充,不妨參考Hargreaves Heap, 2005;在 PSM薄弱的美國,出乎經濟與法學論述,并有實踐想象的活潑的論文,可以參閱Goodman, 2004)。

荷蘭學者另有一項實證研究指出,以2011年為準,低地國的PSM(收音機、電視與網絡之合)得到政府補貼7.98億歐元,但即便僅以看“電視”經濟效益來說,觀眾得到的最低福利價值,最低就有9.27億歐元。雖然私人的商業電視也能為觀眾帶來消費者剩余,唯其規模比不上PSM,何況支持荷蘭PSM的另一個重要原因是,是觀眾對于PSM節目質量的評價,遠遠高過對私有電視的信心(Poorta & Baarsma, 2016)。

在英國,創辦超過一個半世紀的《經濟學人》周刊,即便力主自由經濟與貿易,仍然不吝稱贊BBC,指“BBC……在提升英國人生活質量的貢獻,在提升英國海外形象的貢獻,比起政府所提出的任何其他構想與作為,都要來得大。BBC提供受眾繁復多端、變化有致的廣電內容組合,新聞、時事節目、紀錄片與藝文內容,其他國家都很羨慕”(Economist, 2011)。但不可諱言,并非所有自由經濟論者都能務實,他們不必然參酌實踐的結果,調整逢公共所有或國有就反對的認知。因此,曾經撰寫第一本英語《媒介經濟學》的皮卡特眼見于此,就與人聯合撰寫調查報告《若真沒有BBC電視,會對觀眾造成什么沖擊》(Barwise & Picard, 2014)。當時正是BBC 10年執照屆滿一年多前,英國政府已經依照慣例,準備在征集外界意見后,提出相關政策。

他們察覺,攻擊BBC的人果然再次出手。其中,最為常見的修辭,仍然是自由經濟論的庸俗版。據其說法,英國政府強制所有英國住戶無論是否收看,也不管使用時間長短,家家戶戶都不能選擇而必須是BBC的利害關系人,因此依法就有定期定額支付BBC執照費的責任。⑦政府的這種強制行為,扭曲了自由定價與決定買賣與否的市場機制,同時會讓私人部門的競爭者更難崢嶸,連帶致使服務消費者的效能,大打折扣。根據這種聲稱,BBC將會或事實上已經擠壓英國私人電視的生存與成長空間;英國如果沒有BBC,電視市場的運作才能自由,效能才會更好。根據這類看法,假使觀眾完全自行選擇,志愿付費收看BBC或其他來源的節目,加上廣告贊助,才可以讓英國的電視節目表現更上層樓。這類命題及其派生陳述的此起彼落,若是相應不理,可能積非成是,即便沒有證據,也會變成人以其言為真,則其論述效果為真的局面,致使BBC的財政招致改變,甚至切割為數家公司而逐一私有化。

為了降低這種結局的風險,巴外斯與皮卡特接受了挑戰。他們設計假設,論證因為存在BBC,私人部門才有壓力,必須增加對(新)內容的投資以求讓自己擁有競爭BBC的能力。他們以英國2012年電視收入123億英鎊為準設計研究(包括志愿付費收看私有電視53億英鎊、廣告37億英鎊與BBC執照費收入用于電視的額度是27億英鎊,所有電視另有5億英鎊多其他商業收入),得到的答案是,如果BBC沒有執照費,將使英國的全部電視“收入”減少(但減幅仍很難確定)、英國電視的“內容投資”則將減少5%~25%(其中英國“首播內容”的投資額度將下降25%~50%,造成對制片部門的重大打擊)、觀眾選擇節目的空間減少而不再物超所值(value for money)。他們另外提醒,這項研究僅談電視,對于BBC這個PSM的其他部門,如擁有國內外發聲渠道的收音機服務,以及通過網絡提供的在線服務,將會出現哪些變化,他們并未研究;再者,英國政府假使停止BBC執照費的強制征收,又將對英國的民族文化、社會、政治及兒童與創意產業的發展,乃至于國際地位與軟實力,產生哪些沖擊,該項報告也未評估(Barwise & Picard, 2014)。

(五) 公權力與PSM

巴外斯與皮卡特的努力,是英國社會為BBC前景所展開的攻防戰之一。英國政府在2015年10月底完成意見征集,總計得到19萬份人民(社團)的反響。這個記錄相當難得,放在歷來意見的征詢表上,它的排名高居第二。⑧一年多之后,文化部公布新的政策,確認BBC從2017—2027年繼續以執照費作為財政來源,其高低調整如同過往,均由文化部與BBC協商;但文化部期中評估BBC政策與績效評估時,不得檢討執照費(DCMS, 2016,第43與第57條)。

對于保守黨政府的決定,BBC隨即表示“歡迎”(BBC,2016)。畢竟在此之前,除了長期有虎視眈眈,亟思改變BBC的產權與財政來源,或分潤其收入的大批不滿與抨擊聲浪之外,BBC當時還連續爆發知名主持人生前長期性騷擾兒童累計可能高達500人的丑聞,以及其后BBC的處置不當及總監為此辭職與當事記者死亡等長達數個月的負面新聞(Greer and McLaughlin,2013; Halliday, 2014)。再者,2010年5月入主唐寧街的保守黨,很快就開始執行新政策(政府預算要在5年內削減25%的計劃,包括高教學費一年由3000英鎊調高至9000,從而減少政府的大學補助款),BBC的執照費雖然不調降而維持不變,但過去由外交部撥款的海外廣播與國際輿情分析等工作,BBC在2014年以后得自行吸收成本;保守黨政府并另立工作目標,要求BBC配合,比如,2013年起,以購買節目的方式,支持新的地方電視頻道(BBC, 2013)。

在英政府公布新的BBC政策之前,倫敦信息顧問與分析集團HIS曾經研究45個國家的PSM收入。該集團認為,“公共廣電飽受威脅的說法通常言過其實。反公共服務的那些政黨也許是伺機而動,想要讓特定的個別組織難受一些,唯若將整個部門合并考察,我們認為并無招致威脅之事。如實說來,假使比較廣告與訂戶費用,公共基金是穩定并且可以預期的收入來源”。以BBC為例,從1994—2014年,BBC的執照費收入增加58%, ITV與Channel 4的廣告收入在相同時期僅增加28%。在2015年,英國、意大利與德國PSM的主要頻道(如BBC 1),仍是該國收視份額最大的電視機構。所有PSM在電視節目表也都排在好的位置,歐洲人對PSM的意識比較強烈,并且得到歐洲聯盟許多權力單位(如歐盟執委會、歐盟議會)等跨政府機構的政治支持(Westcott, 2016)。

不過,假使縮小范圍,僅以英國作為例子,那么,晚近兩年,保守黨政府在2010年啟動的措施,以及電視廣告的成長,似乎是使2015與2016年的情況,暫時逆轉。BBC撥給電視部門的收入,從2011年至2014年占了英國電視總收入約21%,但2015年跌至19%,2016年再減為18%;反觀廣告收入,以及志愿付費訂網飛等私人電視節目的收入,在2014年占了英國電視所有收入的29%與45%,至2016年則分別增加至30%與46%(Ofcom, 2017b,39)。因此,如表2所述,BBC電視部門所得到的25億英鎊,已經落后ITV與C4及C5的30.79億英鎊;雖然BBC的總體特別是新聞收視份額,仍然超過前三者的總和,顯示單一組織可能達成的規模經濟之優點,就BBC來說,超過組織龐大的僵化不靈活等副作用。

廣告或者用戶各憑己愿而直接訂閱支付,將要因為“天生不穩定的市場”波動而相對不容易預期,不利于生產規劃。與此相較,隨著公權力的認知變化,影音公共基金雖然也會波動,唯就過往經驗來說,仍然穩定或仍有較大增長,部分原因可能是其表現不俗,再就是其占總體政府預算、或占家戶所得之收入的比例原本極低,即便招致削減,往往還是少些(如前所說,英國政府支出在2011—2016減少25%,BBC因為沒有增加執照費而等于是因為通貨膨脹,六年“僅”減少16%,Sweney & Conlan, 2010)。

不說廣告與經濟增長的關系(Schmalensee,1972),也不談廣告對媒體的意義(Arriaga, 1984),僅說廣告作為媒體收入的經濟來源,不穩定之外,另有兩個明顯缺點。

一是媒體此時服務廣告客戶與受眾,忠誠偏向前者,致使受眾閃躲廣告,不想接觸。到了網絡年代,就有人與廠商研發擋廣告的軟件并從中牟利,致使原本就無法從網絡廣告之得,彌補紙版廣告之失的傳統媒體,更是雪上加霜;有一估計宣稱,擋廣告的軟件將使美國傳媒在2016年的收入減少46億美元,全球則是125億美元(Economist, 2016)。傳統上,法國與西班牙的PSM分別從廣告得到三分之一至一半以上的收入,但從2009年以后,兩國另立新法,逐步移除PSM的廣告,PSM為此減少的收入,部分由私人電視的部分廣告填補,部分則由電信與網絡業者抽取。西、法的新財政設計,先后引來控告,指政府違法,但本國最高法院及歐洲法院最后都判定,西、法政府合法(Valle, 2017)。另有研究說,不播廣告后,西班牙觀眾認為PSM的節目質量有些改善,觀眾也在2003年后,首度增加(Medina & Ojer,2010; Artero et al.,2012; 新聞部分,另見Madariaga et al.,2014)。經營管理也因相應的PSM理事會改革,績效提升(Whittock, 2016)。唯改制后的正面改善是否持續,要待后續研究才能知曉,但兩國的PSM財政改革,呼應了倫敦顧問公司對45國PSM調研的結論:即便法國總統沒有咨詢內閣,徑自推動電視財政的改革,在公益中夾雜私利的考量(Kirby, 2010,pp.29-30, 57)。

其次,傳統私人媒體特別是報紙,其從廣告取得收入的不穩定缺點,在2008年金融危機以來,又因“谷歌”與“臉書”歷經十多年的成長,不再是初創生嫩,而是至今使得許多國家的傳統媒體為之色變。因為,在其高度壟斷而近乎獨占搜索引擎或社交網絡平臺之下,傳統媒體往往發現,自己的新聞等內容成為谷歌與臉書從廣告獲利的重要來源。這就是說,假使廣告總量沒有萎縮,如今也并不意味傳統媒體(報紙)可以安然無恙;反之,既然遭受沖擊相當深廣,傳統媒體無法坐視谷歌與臉書少勞多獲,便會群體行動,要求改善。因此,在全世界范圍,而以歐陸德、法及西班牙等國的傳統媒體對谷歌等龍頭的發難較早,它們希望或已經以政府作為后盾,利用谷歌身陷反獨占訴訟之際,與谷歌展開關于稅賦、著作權或廣告收益的分配協商(Perotti, 2017)。⑨更為晚近一些,專門從事新聞事業報道與評論的英國《傳媒公報》(Press Gazette)在2017年4月推動“終止谷歌與臉書摧毀新聞專業”的跨界運動;到了7月,美國“新聞媒體聯盟”(按,就是2016年以前的“美國報業公會”)表示,它將代表兩千家媒體會員與谷歌及臉書協商廣告分配的問題,因此訴請國會認定,該聯合行為不受反壟斷法限制(經濟日報, 2017)。未來,隨著兩大壟斷者及其進軍電視節目制播,電視業者承受廣告損失等沖擊,在報紙之后也會浮現,估計類似的反彈及要求公權力以政策回應,遲速會由廣電業者祭出(Mayhew, 2017; Sweney, 2017)。

法國及西班牙政府對于PSM的支持,表現在禁止廣告,并且代以私人電視廣告集電信網路廠商的部分收入;另有德國與北歐兩國政府,同樣也擴充了執照費的內涵,不再僅限于電視機的使用者。

起步比較早的是丹麥,她從2007年起,就將“廣電”執照費改稱“媒體執照費”,據此采取“高度的技術中立”,將所有能夠接收影音圖文的設施持有者,通通納入交納“媒體執照費”這個名目費用的主體。因此從電視機、桌上型與個人手提電腦與手機或iPad等相關設備,全部進入,幾年來的繳交家戶增加,PSM的總收入也略微提升,大約與通貨膨脹率相當,算是維持穩定的財政狀態(Biggam, 2015,pp.41-54)。德國政府在2000年即有研究指出,假使僅對電視征收執照費,該國兩大PSM至2020年可能減少10億歐元收入;到了2013年,德國執照費也開始改制,除電視機家戶,所有工商行號經營場所依據員工與車輛人數(飯店則是床位數量),亦需繳費,經此調整,德國PSM在2013—2016年間比原收費方式多得11.459億歐元。芬蘭同樣從2013年元旦執行新制,繞過傳播設備,直接依照國民年收入多寡而提交,八大政黨有七黨支持,芬蘭PSM收入預估可以增加15.6%(Herzog & Karppinen, 2014)。

從地中海沿岸的法國與西班牙,北至德國、丹麥與芬蘭,都有國家局部體現數字匯流年代的(PSM)財政,必須通盤考量,不能拘泥于傳統媒體(另參考Kowol & Picard,2014)。這些國家的公權力,既有認知,且已落實認知,這是以與時俱進的能力,認同與支持PSM;相比之下,尚未作此設計的國家,特別是英國,尚未更新BBC這個全球最負盛名的PSM的財政來源(參見本文注7),就有不進則退之虞,暴露出英國政府支持PSM的力道,相對不足。

“復合民主理論”的傳播結構作為理念型概念,不存在于真實世界,卻無礙于我們順此觀察或理解各地傳媒的特征。從中,我們可以評價、論斷與厘清,若要支持該理念型的目標,則在應然層次,理當采取哪些行動與政策。在大多數已經工業化的民主國家,“復合論”的共和民主論具體展現于PSM的相對強大,但究竟PSM當有多大市場占有份額,如同所有公共物品的供應規模,暢銷的主流經濟學教科書至此也不好再以科學自居,而得承認這是無從科學論斷之事,因此“往往(必須)透過政治程序來解決”(毛慶生等人, 2004,p.247)。

(六) PSM: 局限與價值

“共和民主論”強調人有意愿、情感與能力追求“共同之善”,并非只是根據“我群”的特定利益而衡情論理,PSM據此而重視兼容并蓄,要將各種可能存在的現象、觀點與立場,盡量“平衡與不偏倚”并“客觀”予以呈現。唯即便媒體人并無私見,也沒有其他羈絆,共和民主的信念仍然將因主流與邊緣的差別,致使媒體的再現,將有濃淡與輕重的不同;但歷史并非一成不變,政治、公民、經濟、社會與文化權利,無分族群、宗教、性別、性傾向等差異,人當平等,這些價值與權利的落實程度,各地不同,但歷經壓抑不見天日,現身邊緣若隱若現,再到晉身主流眾所認可的軌跡,從19世紀以來,確實在若干國家清晰可見,在另一些國家仍在奮進開拓。PSM在此扮演的意識告知與培育角色,除了表1及相應文字已有述及,下一節談及“假新聞”時,會再致語。

不過,共和論既然追求“共同之善”,則前曾提及的仇恨與歧視等言論,按理就難見容于PSM;相較之下,瑞典曾補助反移民刊物,若有立論基礎,當是自由多元之說,斷非共和之論。PSM追求共善,無法排除爭論,再以BBC為例,簡述如后。21世紀引發巨大爭議的“科學新聞”,背后另有政經利益的分歧。外界對BBC的批評,可舉“全球暖化政策基金會”(The Global Warming Policy Foundation)為例。該會在2009年成立,認為主流意見如BBC所呈現,“勢將導致極端有害的政策”,⑩隨后,這個基金會發布研究成果,檢視與抨擊BBC從2005—2010年的相關報道(Booker, 2011)。BBC在2010年起發動自我評估,邀請外界獨立學者研究其表現,并在2011提出第一份報告,其后在2012與2014年并有后續追蹤與結論,總計三份報告。其間最轟動的是,2013年間,代表研究氣候變遷最有成就的科學社群IPCC,在聯合國提出了一份具有里程碑意義的報告,陳述氣候變遷的原因,最主要確實是人類活動所造成,特別是石化燃料的使用。但BBC表示,遍尋英國科學家,找不到不同意 IPCC觀點的人,于是BBC刻意另找一位反對IPCC觀點的澳洲學者,并且給予相當長的發言時間,理由是要平衡報道!然而,澳洲學者的工作單位,卻是美國自由放任派所成立的基金會,并且,他的發言在當日還成為其后若干節新聞報道的主要內容(Harvey, 2013)。這些爭議在三年多后,還是余波蕩漾,似乎一有機會,科學家就要批評BBC以不偏不倚之名,行不客觀之實,認為BBC把科學已有定論的“事實”當成“意見”,刻意找來否認這些事實的人,提供相左的意見,是對客觀的褻瀆,智者不為;遑論別有居心、從特定錢財立場發言的人,很有可能借機蹂躪BBC的“善意”(Grimes, 2016)。

耐人尋味的是,“科學”新聞“本來”應該沒有“爭論”,BBC卻生“軒然大波”;理當充滿爭論的人文社會議題,確實也從來沒有讓BBC停止招來批評(比如Aitkin, 2007; Mills, 2016; Collins, 2017),但作為PSM的BBC其實是借著提供理解事理的框架,特別是在最后關頭承擔重要職能,成為英國國家機器與統治階層的有效代言人。就此來說,BBC可以說是養形象千日,服務重要時刻于一時,平日溫良恭儉讓,適足以為統治階層排難解紛。

史萊辛革(Schlesinger, 1978,p.56)當年得到機會,難得地進入BBC內部,深度觀察與訪談不同層級的編采人員。他揭示,其人員雖有編采自主空間,但在遇有遲疑時,BBC發展成熟的“向上請示”(refer upwards)運作系統,就會讓這個機構不會是松動體制的力量,并且它還通過狀似中立的立場,必然扮演維護體制穩定的角色。這種“精神”的實作,在階級與民族或英國對外關系的報道與評論,格外明顯。

早在1926年5月,就已經通過BBC首任執行長之口,傳神地表達這個“精神”。當時是英國近世的第一次總罷工潮,所有報館幾乎都關閉,新興的BBC剎時間成為最重要的新聞消息來源。在維持獨立與不偏倚的宣稱之際,BBC執行長里思(John Reith)一方面安撫震怒的財政大臣丘吉爾,因為丘吉爾認為在這個時候,若不運用廣播這么強大的武器,簡直就是“怪物”行徑;另一方面,里思要設法讓政府接受,當局不要下達指令,不但對BBC最好,同時,若要有效傳播政府的意見,這也是最好的做法。何況,英國總工會彼時已對其會員警示,不能信任“BBC,它只是政府手中的工具。”政府假使要求BBC直接聽命,剛好落入工會的口實。里思的交心,體現在他寫給首相鮑德溫(Stanley Baldwin)的備忘錄,他這樣說:“假定BBC為服務人民而存在,政府也是為人民而存在,那么在這場危機時,BBC必然也就是為政府而發言。”(Burns, 1977,pp.16-17; Belair-Gagnon, 2015,pp.58-59)這個很可能被指為具有階級偏差的態度與作為,近日仍在BBC重演。2015年春夏之交,柯賓(Jeremy Corbyn)出乎意外成為工黨領袖,他曾經肯定委內瑞拉的“二十一世紀社會主義”路線,內政也不排除重新公有化重要的民生產業。英國不但是報紙,BBC等電視媒體對于柯賓,也是充滿偏見,“將柯賓……描繪成……立場極端……招搖偏差,完全違反BBC 依法所應該尊奉的公正、平衡與不偏倚,何況是對最大反對黨黨魁!”(蔡蕙如、林玉鵬,2017,p.218)

BBC不僅在英國境內的勞資關系及相應的政黨新聞中出現有違共和原則的認知與表現,在報道海外國家的重大歷史時刻,往往也在不經意間泄露了自己其實不完全共和,而是自由派的報道框架。英國學者針對BBC從1998—2008年,有關委內瑞拉的玻利維亞革命及核心人物查韋斯(Hugo Chavez)的報道時,便發現BBC徑自將委國該段期間的沖突,以“民族”(the nation)的框架提供新聞與分析,且將在野反對派(以前的執政者)隱然作為民族的代言人,卻未能或不肯持續暴露在野派的階級屬性(Lee & Weltman, 2011)。報道委國新聞的這個偏差,在前引文之后,并未改變。BBC在對英國前海外屬地之短波廣播中,從創立至1970年間,同樣展現帝國的“風采”(Potter, 2012)。最近數年,在涉及國內領土的議題上,BBC的表現也相當恒定:在蘇格蘭公投決定是否脫離聯合王國時,主張脫英的研究者以詳細資料論證認為,所有傳媒報道的表現都對脫英主張不利,但BBC最“糟糕”(Ponsonby, 2015)。

BBC自詡共和,實際表現卻“嚴守分際”,幾乎不會逾越民族國家所設定的階級框架;這個符合“小罵大幫忙”的姿態,可能解釋了歷史上先建立公共服務廣電的國家,不但很少隨經濟自由化浪潮而被私有化,反而略有擴張的原因。然而,論事不完全從統治階級的角度,也不愿謹守僵化的民族國家界線的國際在地主義者如科倫教授,曾經因為不同意BBC與政府貼近并受制于權力,贊成BBC接納廣告作為部分財政來源(Curran, 1985),即便日后他對當年的孟浪有歉意(Freedman 2003,pp.126-127)。在英國,愈來愈多來自大學、工會、記者等個人或社團的人有了類似科倫當年的心境。一方面,他們深知經濟新自由主義群體的力量,是在攻擊BBC等PSM,試圖減少其規模,甚至最好是予以私有化,因此要反對經濟新自由主義,必須支持與捍衛PSM。另一方面,他們也能看出,即便PSM如BBC歷來保持有名的“一臂之距”,沒有如同南歐等國那么招致干預,卻反而可能已經成為維護某種自由派立場的巨大影響力,而非追尋共同之善的共和道路。面對與肯認BBC的價值與局限并存,并非完美而充滿矛盾,于是有17家社團聯合成立“傳媒基金”募款網站,吁請公眾志愿捐輸,“加入傳媒革命”。

三、 “假新聞”扭曲“自由多元論”

“假新聞”(fake news)的說法及其批評與防治,由來已久。但從2016年美國大選期間,以及2017年特朗普(Donald Trump)就任總統后,該詞的能見度剎時明顯快速躥升(Carson, 2017)。

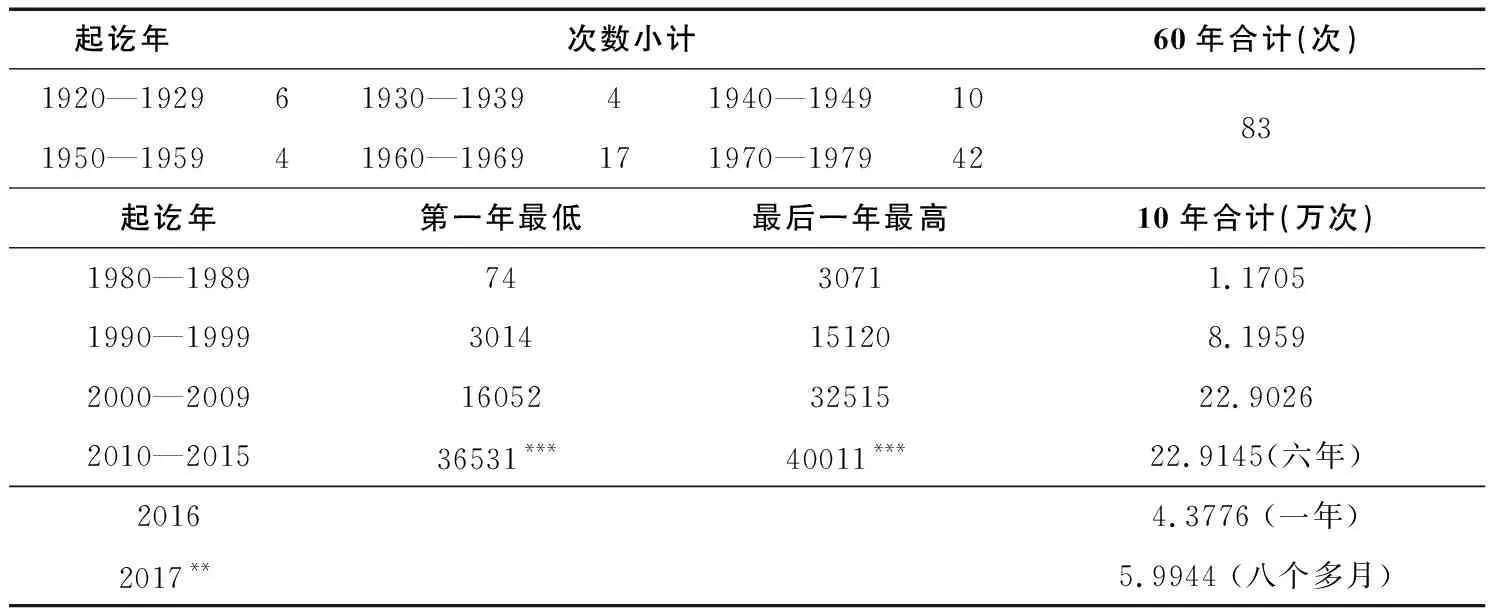

假使放長時光區間如表3,則又顯示,假使其他因素不論,“假新聞”為報紙注意或進入人們目光的機會,與經濟新自由主義政權崛起于英美的區間重疊,且逐年增加。從1920—1979年長達一甲子的時間,總計僅出現83次“假新聞”,但1980起明顯跳躍,一年就有1170篇左右,20世紀90年代再凸進而年均約有8196篇,21世紀前十載的年均數再拔高,超過2.29萬篇,美國大選年的前6年,一年是3.819萬篇,2016年已經是4.3776萬篇,最近(2017年前8個月)再漲到將近6萬篇!究竟個中是否存在真正的相關,乃至于因(傳播環境的政府規范日減,以及媒體競爭因為新傳播科技進入而更為增強等)果(媒體內容增加而由量變走向質變,其中之一便是“假新聞”的意識由無至有,并漸次明顯的)關系,還得研究。

表3 “假新聞”在英語*報紙出現的次數,1920—2017**

*但是有極少數不是英文報紙;**統計至2017年9月8日;***分別出現在2011年與2013年,但這6年間,各年差距較小。

資料來源: 在ProQuest Central(ProQuest)數據庫的“基本搜索”(basic search)鍵入fake news搜尋“任何地方”所得,數字僅指報紙。

2016年與2017年至少另有四本專書,論及有關“假新聞”與“后真實”年代的媒體及政治變遷關系。在一篇評論這四本書的文字,作者特別指出研究假新聞之時,必須超出美國所設定的范圍,不受限于短期政治與政黨權力變化的視野。比如,要將該議題放在更長的時間背景來看待;又如,后現代的解構思潮是否帶來松動,致使人們對真假的區辨,少了堅持;再如,對于新聞事業及其研究的人來說,注意的重心應該是“壞”新聞,不應糾結于特朗普界定的“假新聞”。畢竟,“假新聞”指事件不存在,特朗普則是出于“超級保守的防衛姿態,不讓人批評與檢視”他的言行,他說的其實是他所認定的“謬誤言論”(false speech),不是“假新聞”,等等(Corner, 2017)。

下文主張,“假新聞”至少可以分做四種或五種,彼此互有關聯。特朗普所說的“假新聞”,如前段引文所說,其實是不同立場的人傾向于指控對方所說,是“謬誤言論”。很多國家都存在這類指控,美國亦然,唯若只看西方國家,則該現象在美國似乎凸顯一些,或許有兩個原因。一是歐陸報紙宣稱中立與客觀的色彩較淡(有些甚至正是因為黨派立場才能得到部分的財政補助)、英國報紙的黨派傾向已有百多年歷史而眾所周知,美利堅報紙卻有中立與客觀的宣稱及自詡,是以讓不滿的人,有更現成的依據可以發為批評;二是美國對廣電傳媒僅有“公正原則”(the Fairness Doctrine)相繩,歐洲各國的PSM則以物質基礎支撐盡量共和與平衡的報道生態(Hallin & Mancini, 2004),何況美國在30年前已經取消公正原則的要求(見后)。到了網絡與社交媒體發達的年代,這類指控在美國引發的效應,更有他國尚未出現的效應,一個重要的背景,并且與美國欠缺大型PSM應該也有關系的因素,在于美利堅傳媒及社會整體信任度,從20世紀70年代的相對高峰后,其后持續走低。

(一) “真正的”假新聞

除編采與呈現過程,因無心之失而造成的失實(如筆誤等),我們可以將來自消息或事件來源的經營乃至于操縱,稱作是第一種假新聞。半個世紀之前,史學家布魯斯汀(Boorstin, 1961)就已經察覺,當時的美國已經有太多的事件是為了招引新聞媒體的報道,遂有特定人或者團體運用資源,通過多種手段,包括采取戲劇化的手法,策劃與舉辦活動。這種借以招徠注意與宣傳的花招,致使事件并非自然存在或出現,是真皮假骨,是鏡中花、水中月,按理不是真的事件而是有人為了自利而打造的“假事件”(pseudo events),事件既假,新聞就當真不得。

第二種剛好相反,不是來自新聞來源的搬弄,而是根源于新聞的第一線生產者、也就是記者本身。這個時候,至少又可以分為兩類情況:一是記者刻意造假與剽竊;二是出于記者當屬無心的過失。

前者的知名例子,來自美國的報業龍頭《紐約時報》。它在2003年5月11日周日版報紙,以四版坦承交代記者布萊爾(Jayson Blair)的假新聞事件(Mnookin, 2004)。為了修補報社的名聲,也回應外界的批評,紐時推出新的作法,亦即編列預算、聘用專人,擔任本媒體的監察人;雖然這個回應亦可說已經晚了,因為北歐報紙、日本《讀賣新聞》、英國《衛報》集團與BBC,而美國也有極少數地方報紙,在更早之前已經采取這個制度。對于傳媒的這個自律與自我提升的措施,肯定的人認為,這是投入資源以提高公信力、善盡社會責任的新治理方式;狐疑的人則不免認為這是傳媒的公關活動,比如,增加讀者的忠誠度、解決爭端而減少訴訟等。針對紐時(樣本38篇)與衛報(308篇)的分析顯示糾正事實的錯誤,在紐時是10%、衛報20%;解釋相關敏感議題的本報處理方式分別是52%與74%;批評報社立場的比例是29%與16%。(Nolan & Marjoribanks, 2011)這些是公關,還是善盡責任?認定因人而異。但紐時設置公共編輯人14年之后,就在該作法得到不少外界稱道,受眾對美國傳媒不信任程度又升高的背景中(見后),卻在2017年入夏時宣告終結,又相當諷刺(Robinson, 2017) 。

后者的例子是,在英國的BBC,曾有一個頗具“喜感”的“假新聞”。2004 年12 月3 日,BBC的國際電視頻道(部分財源取自廣告)說,1984年印度波帕爾(Bhopal)工廠毒氣外溢造成上萬人傷亡,廠商雖然姍姍來遲,但現在總算在20年后幡然醒悟,決定以120 億美元補償受害人并清理土地。新聞傳出23 分鐘,該公司股價暴跌20 億美元。當日稍晚BBC發現遭人利用,連忙坦承并道歉,但事件本身以其戲劇性,反成熱門新聞,喧騰一時。事后,人們發現這是兩位社會行動家的刻意作為,他們創辦網站,誘使BBC上當而邀請其中一人接受采訪。他在熒光幕前認真嚴肅,狀似誠懇地侃侃而談,固然是假新聞,但當年的印度受害人并無空歡喜之怨恨,卻認為短暫的振奮也很值得;對于媒體的社會意義來說,更可以省思的是,能讓為數三億的BBC海內外觀眾看到,原來這個世界鼓勵人們在意股東的利益,不是為受害的升斗小民取回不但遲到,并且仍屬微薄的正義而歡呼,何以這是“假新聞”而不是真新聞?為兩位行動家歡呼的人因此認為,整個事件是絕佳的示范,人們在此通過文化行動,揭露存在于社會的言行不一與價值混淆等現象,從而達到批評甚至提出具有建設內涵意見的境界(鄭慧華等人,2009),更有美國教學單位引以作為啟發學生的教材(Frankenstein, 2010)。

記者個人的認知、能力與職業倫理,乃至于作業的疏失,會是編采越軌而造成新聞失實的一個原因,但工作條件與環境,應該更是原因。時效是重要的新聞價值,但若虛實不論而未經查證,或是沒有充分的資源支持查證;或者,傳媒因商業競爭激烈,追求時效與夸張聳動的壓力,越過查證與平實報道的守則,造成假新聞的機會就會大些。在中國,早從2001年開始,《新聞記者》月刊就開始注意、搜集并評論年度“十大假新聞”(彭蘭, 2005,p.232)。到了2016年7月,國家互聯網信息辦公室發布了《關于進一步加強管理制止虛假新聞的通知》,顯示假新聞通過網絡的流傳對中國社會造成的困擾,愈來愈大(汪莉絹, 2016年7月5日)。依照常見的說法,中國政府對新聞傳媒的管理相當嚴格,應該不會還有記者杜撰、編造或流傳假新聞,遑論其流竄的規模與造成的問題還能招搖若此。這個印象僅局部為真,因為“嚴官府,出厚賊”,如同張濤甫(2011)的研究所顯示,2001年至2010年間,刊登假新聞的報紙有66%來自競爭比較激烈、必須自負盈虧的都市報,出自較無經濟壓力的機關報是6%。

(二) “謬誤言論”的指控

第四種“假新聞”的較激烈表現,可能在美利堅;但后文將看到,如果不是美國第45任總統特朗普給予的“命名”,它其實只是在美國由來已久、有關傳媒政治傾向的爭論,并且如先前所引述的建議,這個情況應該給予恢復原名:不同信念的人經常相互指控,認為對方說的是“謬誤言論”。

美國的政治與歐洲有別,較少以左右區分,而是自由派與保守派的不同,或說“民主黨”與“共和黨”的差異。就美國的地方報紙來說,既然除了紐約等大都會區,大多數城市與城鎮只有一家報紙,則盡量反映該地理區的主流意見光譜,比較可以在不公然得罪受眾的前提下,成為經濟上對該刊物最有利的編采方針;在廣告成為報刊主要財源、重要性高于受眾所支付報費的歷史過程中,美國報刊就有了這個色彩。

電視另有自己的特征。有人認為,這個媒體是否有自由派偏倚的論爭,可以上溯至1968年。當時,《電視雙周刊》(TVGuide)員工艾芙蘭(Edith Efron)針對該年11月總統大選最后七周三大電視網的表現,進行了內容分析。1969年11月,共和黨副總統阿格紐(Spiro Agnew)指控,同質性很高的一群美國人“壟斷了新聞”。艾芙蘭則在1971年出版研究發現并成書《扭曲新聞的人》(NewsTwisters),她指控電視違反了“公平原則”,因為它們僅以1620英文字報道有利于共和黨的候選人尼克松(Richard Nixon),不利的規模是超過十倍的1.7207萬字。反之,民主黨漢弗萊(Hubert Humphrey)得到8458英文字的支持,反對則僅8307字(Ruschmann, 2006)。

不過,外界對于這些批評的回響似乎不多。原因之一或許在于,該研究畢竟只是較小規模的個案分析,而政治人物的指控與批評,有時不一定損及媒體的聲譽,反而可能增加其公信力。再者,整個20世紀60年代的美國民權運動,持續至20世紀70年代漸次收縮。要在狂飆年代進入尾聲之際,才有后續的檢討與回應。1979年與1980年,英美兩國先后由撒切爾(Margaret Thatcher) 與里根(Ronald Reagan)擔任首相與總統,兩人同樣采用二元對立的修辭方式。她說“沒有社會只有個人”;他稱“政府不能解決問題,政府就是問題”。這兩句講話畫龍點睛,扼要突顯保守派所卷動,而后人以“經濟新自由主義”相稱的思潮要點。適巧、或說因此就在這個背景中,美國學者訪談240位主要新聞機構記者之后,得到一個結論,指美國記者精英群有自由派的傾向(Lichter & Rothman,1981; Lichter, Rothman & Lichter, 1986)。這項研究結論引來不少正反呼應,包括知名社會科學家甘斯就說,“美國記者真有那么危險、那么自由派嗎?”(Gans, 1985)又有論者研究1991—2004年美國紐時與華郵,以及八家地區性報紙,察覺它們是以更多的篇數為政治人物貼上“保守派”的標簽,但說不上這是偏倚,原因有三:一則這些報紙同樣也會用“自由派”形容政治人物;二則1994年以后有更多保守派進入國會;三則“自由派”漸成貶抑、民主黨人都會回避使用,反之“保守”一詞則上揚,共和黨人借此來烘托自己(Eisinger, Veenstra & Koehn, 2007, pp.31-32)。 到2008年,奧巴馬(Barack Obama)在大選投票日前夕還聲稱,假使福克斯新聞網公正報道,他的支持度還要上升2%~3%(Economist, 2008)。

其后,相關過招持續至21世紀。最新、比較罕見、至今最大規模的量化分析,相當讓人意外。該項研究以2013年一整年,美國13家受眾最多的綜合媒體網站及兩家最為流行的政治博客(包括力挺特朗普的Breitbart)為對象,作者通過相關分析軟件篩選了80多萬則新聞,確認有14%以政治事件為焦點,然后從中隨機取1.052萬則,由749人進行報道主題及其意識形態的分析。他們發現,這些媒體遠比一般人想象中更為相像,它們大抵采取并無黨派傾向的方式在報道、呈現的題材相當廣泛,同樣與該媒體的民主黨或共和黨的傾向,大致無關。唯一例外的是,政治丑聞出現時,媒體的意識形態色彩確實跟著明顯,唯這個差異并非直接為自己偏好的政黨吶喊或辯護,而是不成比例地大量批評對方(Budak, Goel & Rao, 2016)。

另一個可能也會讓人意外的對比,簡述如后。美國經濟自由派至上的智庫卡托研究所(Cato Institute)曾出版長篇論文,作者說《紐約時報》《華盛頓郵報》等報在美國報業僅占了很小的市場,它們盡管是自由派,卻并非美國報業的代表,因此該文僅就此注記,未多申論。作者采取純粹的經濟觀點并據以推論,依序從報業結構(自由派報紙能否成為托拉斯組織,若能,可以恒久維持嗎)、媒體主與記者(供給面)及受眾(需求面)的黨派傾向,從邏輯上抽絲剝繭,對美國報業是自由派的說法,提出平實的質疑(Sutter, 2001)。出版于2008年《經濟視野》春季號的經驗研究發現,美國國會的記錄顯示,共和黨人傾向使用“遺產稅”(death tax)這個聽來是每個人都會受到影響的詞,民主黨人的對應用語則是“資產稅”(estate tax)這個聽來就是向有錢人課稅的語匯,經由類同邏輯的電腦查核及統計,兩位作者發現,共和黨支持者較多的地區,其報紙傾向于共和黨;反之亦然。因此,“政治的偏差在經濟上看起來,符合理性,若能找到‘最合適的偏差’,就等于是最能獲利的報紙”(Gentzkow & Shapiro, 2008, 轉引自Economist, 2008)。有趣的是,激進的政經學者也提出類似的看法,他們再提報業演變史,指出報紙從政黨報、中性化乃至保守化或共和化的過程;不少調查顯示記者投票給民主黨,遠多于投給共和黨。但他們說,報業主與總編或高層人員剛好相反,他們當中,有更高比例的人投票給共和黨,也是事實;那么,難道記者決定言論內容的空間會大于業主與高層?兩位作者更在意的是,美國記者的自由派色彩,碰到關于經濟及社會福利,以及政府管制的意見時,就是另一番面貌:記者比一般美國人更為支持商業界(McChesney & Foster, 2003)。

美國整體或精英傳媒是否具有自由派的偏倚,若有更完整的經驗調查,固然對于人們的認知與評價,會有幫助;不過,加入歷史及理論的理解,亦很必要,否則將有陷入實證主義窠臼的危險,也有研究心神與資源的耗損。自由民主論者強調通過媒體對“我群”訴求,媒體的偏倚往往意味著立場的清晰傳達;反之,共和民主論者追求“共同之善”,更為在意媒體是否兼容并蓄,從而對于媒體的偏倚較不寬容。但如同貝克所說,無論是自由民主論或共和民主論,在美國的實務運作確實因為歷史限制與當前公共政策的消極,其遭受逐利的腐化而減損民主的理智成分,較諸歐洲都要來得更高。

另一方面,歐洲不如美國的是,后者在第一憲法修正案的護衛下,媒體擁有寬廣厚實的“消極自由”(報道題材與尺度不受限制的程度)之幅度,并非前者所能望其項背。唯完整的自由另有“積極”面向,表現在媒體是否能有空間,不向逐利且歸為私人享有的邏輯低頭,就此來說,美國媒體不如很多歐洲國家,特別是北歐國家的媒體,這也是美國“自由之家”歷來的調查都認可的:北歐的新聞自由總是超前美國。

媒體的積極自由需要政府以國民全體代表的身份,挹注資源給PSM;同時要求通過公權力的有效政策,導引傳媒市場的運作。美國沒有廣播與電視合體共營的PSM,但有各地方臺聯合成立的公共廣播網與公共電視網,聯邦政府提供的撥款不多、所占預算比例極低,但或許也因為相對的微不足道,歷屆政府的增減總在小幅度內為之,近年多維持在大約4.5億美元的水平,直至特朗普的第一次聯邦政府年度預算已經大量刪減公共廣電媒體的補助款,并表示將會完全減除(Sefto, 2017),唯國會已經予以恢復(Menge, 2017)。

另一方面,美國從20世紀80年代至今,確實持續松綁傳播市場的管制。例子之一是,美國的廣播電視從1949年起,就被要求“如實、公正與平衡”報道新聞,但這個“公正原則”是聯邦通訊委員會對業者提出的行政要求,國會幾度試圖提高其位階,使之如同歐洲國家,因此想要立法予以補充,唯并未成功之余,反而另有人提出違憲之訴,認為該原則侵犯廣電業者的表意自由,遂使委員會在1987年以四對零決議,不再執行“公正原則”,雖然要到2011年,聯邦通訊委員會才將相關文字從行政規章中刪除(Ruane, 2011)。在這個氣氛下,雖然有自由派論者認為“公正原則”空有善意卻從來未曾落實,其廢除也不是保守派傳媒聲勢高漲的主要原因(Silver & Ammori, 2009),但林堡(Rush Limbaugh)這位廣播名嘴確實剛好在1988年,也就是聯傳會前述決議的次年,才從加州地方電臺到紐約主持全國電臺。他以引發爭議、涉嫌或明目張膽的種族歧視等言論,打破了美國當時“僵化如石的脫口秀格式”,從此聽眾的熱線電話(call-in)你來我往,將節目吵得熱鬧非凡,通過全美AM電臺,他擁有1300多萬固定聽眾(Economist, 2016; 另見Jamieson & Cappella, 2008)。

接著是1996年“福克斯電視新聞網”(Fox News)開播,頻道總裁艾爾斯(Roger Ailes)塑造了福克斯的“特色”。在其升空不到10年,該頻道的影響力已經大增,外界批評的聲音隨之而起,到2004年夏天已有紀錄片《驅逐福克斯:默多克是怎么摧毀美國的新聞專業》在戲院放映,接著有社團認為福克斯的電視新聞“誤導視聽、欺騙大眾”,遂提起訴訟,要求司法單位取消該頻道使用“公正與平衡”作為商標的權利;次年,紀錄片制作人與導演再出版同名的圖書,有更詳細的鋪陳(Kitty & Greenwald, 2005; 另見Stroud, 2011,pp.3-8)。其后,福克斯的“憤怒、陰謀驅動的新聞與言論品牌”,更是“與眾不同”而“鶴立雞群”,一年獲利10億美元以上,遙遙領先CNN等歷史更久的新聞頻道(Economist, 2016)。到了近年,這股“后公正原則”的高度消極自由、放言不負責任的作風,蔓延到了新興的網絡。倍巴特新聞網站(Breitbart News)的點擊人數數以百萬計,成為特朗普“傳媒-產業復合體”的重要成分(Kardas, 2017),它的負責人班農(Stephen Bannon)先出任特朗普的競選總干事,其后就任白宮“幕僚長”,半年多后被迫離職(陳韻涵、許惠敏編譯, 2017),但倍巴特網仍是他持續對白宮發揮影響力的三個原因之一(Economist, 2017)。

不過,不僅有支持保守立場與品味的脫口秀或政治談話節目,力挺自由派或民主黨的同型節目在電視也比比皆是。其中,比較知名及受歡迎的是《每日劇場》(TheDailyShow),該節目由維亞康姆(the Viacom)集團制作,因此維亞康姆旗下的有線系統的基本頻道,都可觀賞。從1996年開播至今,其主持人與主要制作人都說自己是笑星、諧星,唯一工作是提供娛樂,沒有新聞責任(Holt, 2007)。《科爾伯特報告》(TheColbertReport)(2005—2014年播出)則衍生自《每日秀》,其主持人自詡“用意良善、不明就里,地位很高,卻是白癡”,表示制作該節目是要嘲弄電視的政治“專家”(Amarasingam, 2011)。

(三) 社會分化與“專制統治”

特朗普在競選期間、特別是其就任后,經常口稱并轟擊,且在很多國家引起回響的“假新聞”,應該放在美國過去30多年的前述變化過程,給予定位;特朗普口中的假新聞,至少應該分作兩種:一種是在大選投票日之前主要是通過社交媒體傳送,日后引發是否與俄羅斯有關及是否是有人刻意散發、試圖干擾選舉等爭議性消息;這不是假事件,主要也不由商業競爭造成。

特朗普真正引發持續效應,在于他聲稱“一切不利于他的報道都是假新聞”(彭淮棟、宋凌蘭譯, 2017)。這個說法與認知足以造成混淆,令“事實”與“意見”的區別在此遭到顛覆。不過,這句驚人的指控,其實也是許多年來,美國保守與自由派相互批評的延長版:以前是批評媒體偏倚,現在則貼上“假新聞”的標簽。

當事人認定的“謬誤的言論”,現在經特朗普的轉嫁,成為假新聞,此外,它另有新的特征。一則如前所說,這是從選舉過程蔓延到了選后的不斷放言,即便各種說法出籠不久之后,已有詳細的研究指出,假新聞通過社交媒體而影響大選的說法,應該難以成立(Allcott & Gentzkow, 2017; 但另見Gu, Kropotov & Yarochkin, 2017)。二則現在主要的發言人不是別人,而是美國總統自己,站在這個權位所設定的議題,渲染效果不限境內,而是溢流至海外,不但至少在德國、法國、韓國等國傳出類似新聞,《環球時報》也有“東南亞官方打擊假新聞受質疑 被指或成政府操控輿論的工具”的報道(陳欣, 2017)。三則社交網絡社群如臉書、推特等,此時已經歷經10年的發展與流行,又使得美國人因為移民、種族、宗教、經貿自由化、性別、全民健保、政府角色要有多大、仇恨言論是否能夠自由表述等議題的意見,更是趨向兩極化,甚至也有可能激發各自陣營的人,在各自力量相持不下或差距不遠的背景下,因在不安、焦急、焦慮等狀態下,表現為比較頻繁的(我群)信息使用行為;意識的流通及重新獲得肯認的心理傾向,轉化成為物質消費與商業機會的增加,若在傳媒,就是相關媒體的消費數量增加。比如,《紐約時報》在2016年增加電子訂戶50萬(目前總訂戶達300萬,170萬僅訂了電子版),其中單是在選戰緊鑼密鼓的第四季,就達27.6萬;若說網絡流量,則紐時2016年比2015年增加三分之一。《華盛頓郵報》沒有公布數字,但表示成長快速。《華爾街日報》在2015年僅增加25萬訂戶,但2016年增加了將近110萬。電視新聞黃金時段觀眾人數的增長,以各年的前六周2016年與2017年為準,被認為支持特朗普的“福克斯”從230多萬人至310萬人以上,被認為支持民主黨的MSNBC是80多萬至130多萬,CNN則是100萬出頭至將近130萬(Economist, 2017)。

特朗普就任第四日后,得州共和黨眾議員史密斯(Lamar Smith)在眾議院說:“最好直接從總統那里得到新聞,事實上這可能是得到坦率、未受粉飾事實的唯一方法。”主張自由貿易、無法認同特朗普的《經濟學人》2017年7月下旬曾委托YouGov民調公司,對1500個美國選民的隨機抽樣調查,除了再次印證共和黨人的支持者不信任紐時等媒體(反向亦然,民主黨人也不太信賴福克斯與倍巴特新聞網站)之外,另有一項先前較少或沒有人測試與發現的現象。共和黨支持者有七成信任特朗普,對自由派媒體固然僅有不到15%(2016年10月仍有22%~24%),但對福克斯的信任,也僅及23%;不再信任媒體的中介,而是直接且僅信任總統,雖然還不能說是民粹及絕對威權的來源,但若說這是理當心憂的現象,或許并不為過。畢竟,已有四成五的共和黨支持者說,若是新聞不正確或偏倚,(1)可以關閉該傳媒,僅有兩成說不可以(民主黨人贊成低于兩成,反對將近四成);(2)可以罰款,則共和黨五成五贊成,反對略高于一成(民主黨兩個選項都超過兩成,但反對者稍多)(Economist, 2017)。自由多元論對“人以群分”的強調,演變到了一種“非我族類,其心必異”,乃至其心“可誅”的危險情境,都不能說必然不會出現了。

1990年代東西“冷戰”落幕,歷史終結之說乍起,自由民主體制從絕對勝出的命題剎時風行。不旋踵,21世紀初始,美國經濟情勢低迷,體制不同的國家經濟力量反倒迅速崛起;世貿“9·11”事件震撼世人,美國未能躬身自省歷史根源,竟又錯誤揮軍,試圖鎮壓,國際局勢迅速惡化而新形態恐怖主義加速興起,最終導致特朗普入主白宮。對于這些系列事件的發展,有人以“西方自由主義的撤退”予以解釋,這個看法憂心美國人對組織與制度的信賴逐年滑落,就是個別政治權威人物上手之時,長此以往,有朝一日美國若是出現“專制統治”(autocracy)的夢魘,并非完全不可想象(Luce, 2047,pp.81-86, 169-171)。另外一個重要的補充是,自由多元論強調且經常迎合于個人的選擇權利,或為市場區隔的動力所利用,不分彼此而追求共同之善的意愿,就會比較難見天日。麻省理工學院創媒體實驗室(Media Lab)創辦人內格羅蓬特(Nicholas Negroponte)在1995年說要善用科技,為每個人量身打造虛擬的日報(Daily Me)的期盼,在網站網頁林立十余年而博客問世僅四五年,就讓桑斯坦有了足夠的經驗材料,足以論證美國人已經“走向極端”,致使人以群分,卻又分裂成為我群與他者(Sunstein, 2009)。桑斯坦前引書寫作之時,社交媒體起步不久、未成氣候,但再過了六七年,人們原本存在的選擇性暴露、理解與記憶之習性,更是能夠借著社交媒體而方便地展示與演練,更加使得性質相近的人彼此互為回音壁,強化自己業已持有的觀點與想法,新的更可能帶來不同認識的信號,至此反而難以進入。客服化變成超級客服化,“自由多元”的“我群”經驗與意識不斷自行繁衍,黨同伐異的傾向可能積重難返;“共和論”希望因有互異體會的交流而能走向共同之善的期待,或有長夜漫漫路迢迢之嘆,桑斯坦因此說,“消費者主權這個理念在臉書力圖徹底個人化的(操作中),得到相當展現,(卻)勢將破壞民主理念”(Sunstein, 2017,p.253)。美國人的兩極分化,不僅出現在媒體使用的選擇,也展現在平日親身接觸與生活的人群。20世紀60年代,5%的共和黨人說,如果子女沒有與自己接受的政黨支持者結婚,他們就會“不高興”,民主黨人的比例是4%;到了2010年,兩個數字升高到了49%與33%(Economist, 2017)。

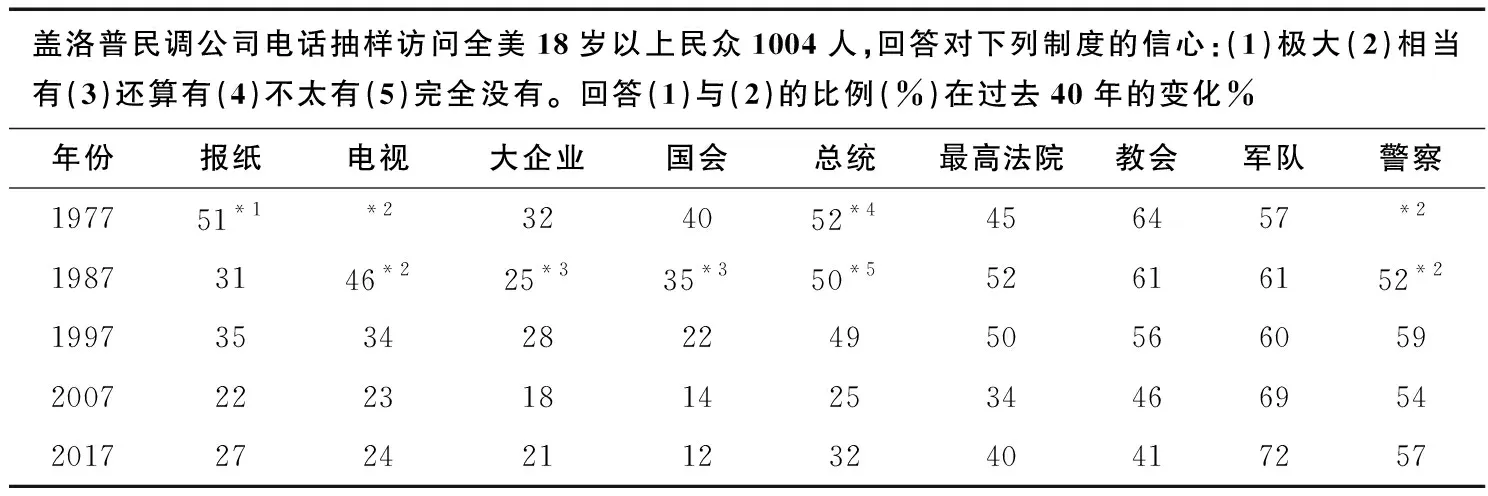

美國社會的極化現象,可能也反映在人們對于社會制度與組織的信任持續滑落,如表4所顯示。該表羅列由相同機構(蓋洛普民調公司)40年的調查,參考價值較高,最明顯的一點是,除了警察特別是軍隊,美國民眾對從行政(總統)、立法到司法機構,以及媒體(報紙與電視)及大企業的信心,都是一路下滑,但除國會與教會外,信心最低的一年都不是特朗普主政的2017年;皮尤中心曾整理1958年至今,不同機構調查民眾對美國總統信任度的觀感,21世紀以來逐年下滑(最低點也不是2017)。其次,總統信任度雖低,卻仍然高于報紙及電視,也高于企業與國會;并且,警察特別是應當視為聯邦政府行政權的軍隊,是得到過半民眾信任的僅有兩個機構,那么,美國若往“專制統治”的路途演變,這個信任結構對于這樣的統治,將是助成之力,或是阻其發生之力?過去40年來,體制信任度的普遍滑落,是否美國特有,從而構成美國相對于歐洲的差異,如同具有政治實力的階級政黨、足球體育運動賽事,在美國未曾出現或不發達,因此又是一種“美國例外”?這些問題及其意義,無不值得探索。

表4 美國民眾對報紙與電視等九種制度(組織)的信心,1977—2017

*1: 1979;*2: 最早資料年是1993;*3: 1988;*4: 1975;*5: 1990,20世紀80年代蓋洛普未調查總統信任度。

資料來源: http://www.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx(2017/8/28最后讀取)。

(四) 產權與媒體信任

相比于美國人信任傳媒的比例滑落到了33%(2016),反觀德國,公共與私人傳媒的信任度平均還有52%(PSM達70%)。美國有16%網民每個月使用推特一次,德國少了很多,是4%(意大利是6%,而法國是5%)(Economist, 2017)。2017年3月底,另有一項研究指出,通過推特,美國人轉發的內容有25.9%來自專業新聞組織,來自并不可信的網站高達46.58%;在德國,兩個數字顛倒,44.9%是專業來源的轉發,源自不可信網站的比例是12.8%(鄭國威, 2017)。

美國與歐洲(德國)使用新媒體與傳統媒體的前述差異,可以有多種可能的解釋。假使從“使用與滿足”的研究傳統來看,一個合理的推測是,使用報紙與廣電這兩大傳統媒體的頻率愈高、愈是滿足或沒有太大的不滿足,則用于推特與臉書這類社群的時間就會相應減少,畢竟人的時間總量相同而無法增減(Fernandez-Planells, 2015)。歐美報紙的差異,相比于其廣電的不同,程度未曾那么明顯。美國沒有直接補助報紙,北歐及南歐(特別是法國)之外,歐洲對報業如同美國,也是僅有間接補助,亦即報紙的發行收入,不征或減征消費稅(加值稅);但美國與歐洲,如今已無大規模的公產權報紙。廣電方面則大西洋兩岸的光景迥異,歐洲至今擁有強大的PSM,美國雖有,規模極小。

美國欠缺PSM作為數位融合年代的媒體,歐洲不但有,且歐洲人的影音圖文使用,在相當廣泛范圍,還是非常仰仗PSM,特別是新聞;前文表2雖然僅展示2016年的PSM在英國人傳播環境的角色(提供七成以上收視時間,電視新聞則達九成以上),其他歐洲國家若非與英國相仿,至少是接近英國而不是美國。

除了“數量”的差異,“質量”的特征同樣重要。美國影音新聞的消費,雖非百分之百,卻九成五以上或更高,來自私人與商業媒體,那么,歐美分別以PSM及私人媒體提供影音(新聞等)內容的差異,對于媒體“質量”的高下,當有重要意義,反映在新聞(及其衍生的公共事務與談話節目),就是人們對于新聞的信任程度是高是低(關于歐美談話節目的民主差異,可以參見Murdock, 2000)。

那么,對于傳媒,何以人們會信任或不信任?相關研究大多集中在發現與討論個人(受眾的個人特征,如性別與教育及收入和職業等特征)及其傳媒使用行為,或者,論者也多討論記者及傳媒的政治傾向,是否影響受眾對傳媒的信任。此外,亦有研究者檢視并以經驗材料,證實特定地理社區的文化、政治與社會結構的分化程度,是獨立于前述個人變項之外,增加人們對傳媒不信任的因素(Yamamoto et al., 2016)。相較之下,媒體產權這個按理應當有其重要性的變項,歷來并非人們的垂詢重點,部分原因可能是(華人乃至于英美語學術界)接觸較多的相關調查與研究,主要都在欠缺公共產權,所有傳媒幾乎完全是私人所有的美國有關;在美國進行傳媒信任度的調查,無論是美籍或外籍學者,在公共傳媒(收音機與電視)太小的背景下,很有可能未曾產生鮮明的研究意識而要予以納入,雖說晚近調查似乎已經略有變化。

在民主社會,PSM的“產權”及其相應的創設宗旨、資源配備及其在市場競爭所處的位置,理當會使其在產制內容(特別是新聞)的過程中因考量不同而使其質量有別于私人傳媒,從而會讓受眾對其信任與否的觀感與評價,因為各國PSM表現的優異及平庸,呈現高低的落差。先有公共后有私人廣電的歐洲,至今很多國家的PSM仍然擁有相當的市場占有率,這個歷史上的優勢猶存,使它們往往還能是市場的重要行動者,甚至是市場領導者,足以設定市場競爭的標準,牽制甚至提升私人傳媒的表現。

巴羅(Barlow,2007)沒有比較公私產權對傳媒信任與否的意義,但他的研究已經注意到產權這個層次的問題。他指出,英國威爾士從20世紀70年代首創私人廣播電臺后的30多年,雖然以“獨立”與“地方”稱呼私營商業電臺,但實際上這些新興電臺僅愿肩負最低的地方責任,偏偏這個修辭宣稱與實際表現之間的鴻溝,往往又得政府規范者的默許乃至于共謀,遂使聽眾對于私人電臺的信任,成為很大的問題。

較早意識到電視產權可能造成信任差異的是康諾力與哈格里夫希(Connolly & Hargreaves Heap, 2007),不過,他們不是執行新的調查,而是搜集歐盟20余國的現成資料,再行二手分析及比對。兩位作者的主要發現是,或許因為歷史上PSM在歐洲的存在,先于私人商業臺,并且相關規范還對所有無線電視包括私人臺,都有相對一視同仁的規范,那么,在PSM市場地位還能維持一定水平的前提下,民眾對于所有無線電視臺的信任度都相當高,至少沒有明顯差異,個中原因“很有可能是”公有的PSM設定了私產權無線廣電業者的“行為標準”。

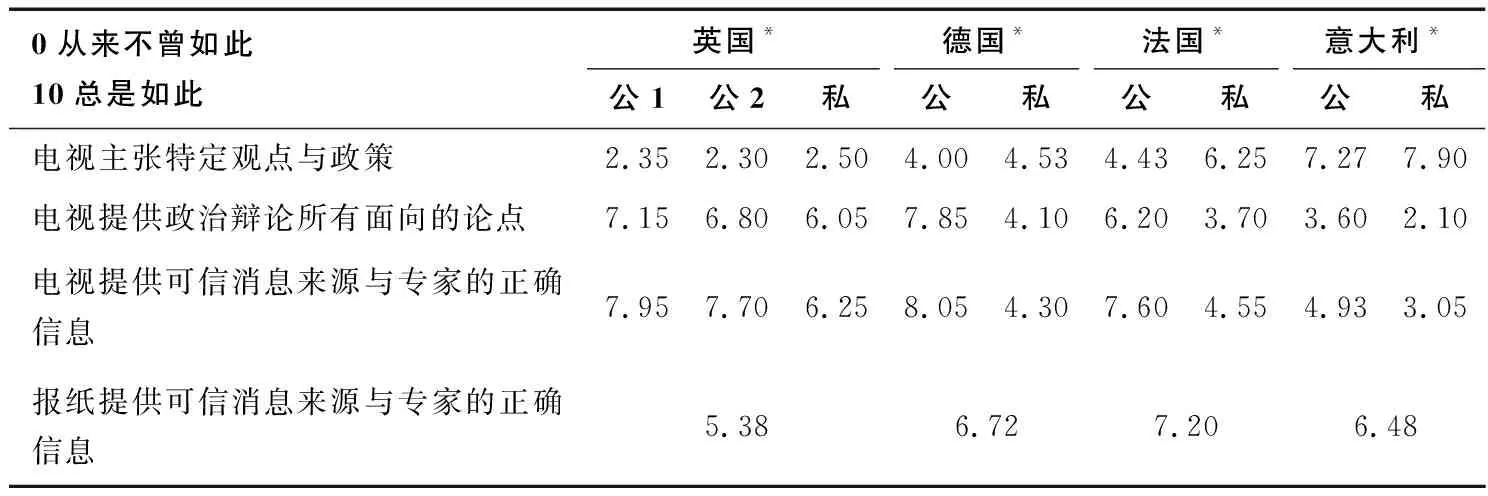

2010年,英國艾瑟思(Essex)大學政府系的研究團隊,成功邀請34個歐洲國家的838位專業人員,評價各自國家的主要報紙與電視。表5從中整理英德法意四個國家的電視與報紙評價,至少有三點可說。

表5 英德法意公共及私人電視與報紙的專家評價,2010

*英國公1指不播廣告的BBC1與BBC2、公2指幾乎完全從廣告取得收入的C4;德公是ARD與TDF,私是SAT1,RTL與ProSieben;法公是F2,F3與F5,私是F1;意大利公是RAI Uno,RAI Due與RAI Tre,私是Canale 5與Italia 1。德法意公電視在2010年時,從廣告得2~3成年度經費;四國私電視則完全由廣告經費支持。報紙方面,英國是指Daily Telegraph, The Times, Guardian, the Sun;德國是Die Welt, Bild, Frankfurter AZ, Zuddeutsche Zeitung;法國是Le Monde, Le Figaro, Liberation, and Au jour France;意大利是Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica,與II Giornale。

資料來源: Popescu, Marina, Tania Gosselin and Jose Santana Pereira. 2010, pp.128,130-131, 135.

一是電視產權的不同,受眾的評價明顯有別,人們認為公產權電視更為值得信任,這類電視呈現較為多元的面向,因此也就比較不至于呈現特定觀點。二是康諾力與哈格里夫希所說之廣電公私產權的差異不大,在德國及法國比較無法適用,但在英國與意大利則確實差距有限,但英國是公私都得到較高的認同,意國則都比較未能得到認可。三是報紙無從比較公私的分野,但一個強烈對比是,就“提供可信消息來源與專家的正確信息”這個提問,電視得到最高評價的英國,在報紙卻四國居末;但在電視敬陪末座的意大利,報紙的表現(6.48分)較諸德國(6.72)卻是不遑多讓,而在電視排名第三的法國,于報紙已登王座。

艾瑟思大學的2010年研究,相較于1996—1997年有關四國的相類調查,結果接近。(見筆者的引述與討論,馮建三,2015,pp.116-117)。但是,若用哈林與曼切尼該本已成準經典(Hallin & Mancini, 2004)的模式分類,則前書將英國歸為與美國相同類別的自由主義模式,完全無法用以解釋英國整體廣電的不分公私的趨同傾向,因為,其表現接近書中界定的西歐、北歐之法團模式,甚至比德國還要多符合一些,法國也更靠近德國而不是地中海的極化模式。

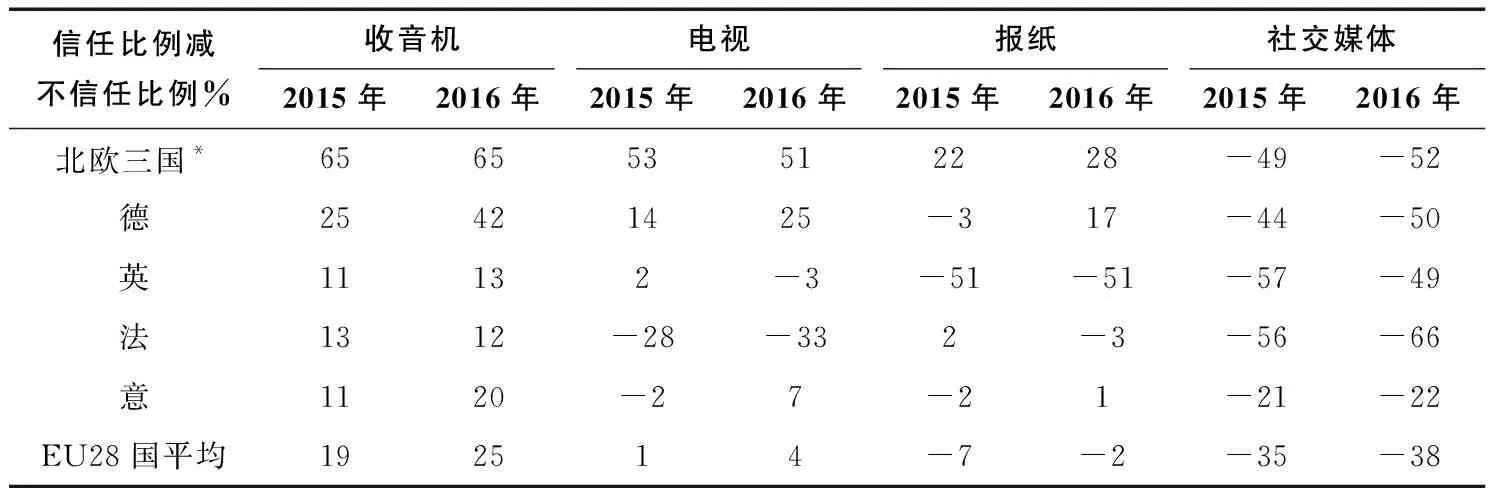

除艾瑟思大學的研究之外,EBU最近兩年也有比較全面的信任調查,從表6可以研判商業競爭比較不激烈,并且有強大PSM的收音機,得到最大的受眾信任;電視PSM的規模雖然不小,卻已有更多商業競爭的滲透與壓力,雖然大致還是得到信任,但在法國仍然明顯成為問題;全部是私人所有,并且黨派政論傾向明顯的英國報紙果然得到最難入目的評價(兩年凈不信任人數,都有51%),德國與英國都沒有報業補助,2015年與2016年的得分差異很大;社交媒體轉載主流傳媒、人際言論及多種來源在內的內容,在所有國家都是高居不獲信任的“鰲頭”。北歐有最自由的媒體環境與運作,同時又是EU各國得到最高信任的地方,按理與其公共政策所創造的PSM,及其對平面媒體的歷史補助,持續至今沒有大幅改變,應該會有關系。

表6 報紙、收音機、電視與社交媒體新聞在EU七國的可信度(%) 2015年與2016年

*瑞典、芬蘭及丹麥。挪威不是EU會員國,可能為此沒有列入調查。

資料來源: EBU (2017: 16, 20, 24, 32; 2016: 10,14,18, 26)。

歐洲之外,兩位美國學者取2005年“非洲人文社會晴雨表”(Afrobarometer)的民調資料。他們發現,對于政府創設的公共傳媒,非洲16個后威權國家的民眾更為信任,高于他們對私有廣電機構的信任。不過,這些作者懷疑,個中原因不盡然是這些傳媒內容的質量較佳,而可能是這些國家民眾并不重視自由,也欠缺民主素養及批判精神所致。雖然兩位作者的臆測多少讓人懷疑,是否他們流于傲慢或有特定的意識形態,遂有此說?唯兩人并沒有回避另一個與表5相同的發現:新聞自由度較高、政權比較不腐敗的國家,民眾同樣更信任公共傳媒(Moehler & Singh,2011)。另一個規模更大的研究,從“世界價值調查”(World Values Survey)取得涵蓋歐洲、北美、拉美、非洲至中東及亞洲,總計44個國家、五萬余人的資料,除了討論個人因素與信任媒體的關聯,他們也發現,在民主國家“國有”電視(該文作者沒有用“公共”廣電或“公共”電視等詞匯)得到更多的信任,在不民主的國家則相反,人們此時傾向于將不信任聯結于國有電視(Tsfati & Ariely,2014)。穆勒的發現與看法似乎完整一些,他的專書整理并重新分析“世界價值調查”歷年(1981—2006)、“歐洲人文社會晴雨表”、美國皮尤(Pew)中心調查資料,并參酌其他多種相關調查,得到下列發現:“生活在威權政府的社會,人們對于新聞傳媒,是有較高的信任”,并且,“雖說威權政府或許(might)對于受訪者怎么回答,會有些影響。出于害怕,受訪者或許有可能在給分時,傾向于給予媒體較高的信任分數。但是,倒是沒有什么證據顯示這樣的影響曾經產生實質的作用”;與此同時存在的發現是,在市場走向的社會運作之自由傳媒,人們“有最大的信任喪失”。審視這兩個并存的現象之后,穆勒的論點是,“可以確認及肯定的是,國家介入公共領域可對質量與多樣性的確保產生正面效果”,而傳媒多樣后,是促進了受眾對傳媒的信任(Müller, 2013, p.111, 132; 另參考Blobaum, 2014)。當然,以上這些研究并非定論,如同多數行為調查及其解釋,都還另有推敲的空間。比如,還在1987年以前,韓國軍政府以殘暴手段大舉擴張的公共廣電在阿里郎民主轉型之后,構成該國傳媒秩序的重要守護者,也是支援21世紀韓流不可或缺的物質與制度基礎。如果沒有該筆承襲自專制政體的文化與政經遺產,韓國PSM今日的表現,是否會是那個面貌,這些都是極其值得探索的課題。

當代的傳媒已經成為環境,人們是否主動與其接觸,對傳媒這個如同空氣與陽光一般的性質,都不會造成改變。這正是傳媒內容外部性的重要意義(林文剛, 2007)。那么,借鏡美國與歐洲的對比,應該可以推論,“新聞(媒體)不受信任”的現狀也可能變成沃土,為不同性質的反應提供刺激。

若是“自由多元”的傳媒各擁己方的言論與立場到過分凸顯的地步,往往容易演變為他方受眾以“謬誤言論”稱呼己方媒體,以致掉頭離去,這種情況增加到一定規模,他方媒體就有可能出現;支持共和黨的人若是以為美國的綜合老三臺(ABC、CBS與NBC)是自由派,20世紀80年代崛起的CNN新聞臺也是自由派,那么,它們的“謬誤言論”就是部分理由,提供具有保守派傾向的福克斯(新聞臺)從1996年及21世紀崛起的機會。其次,21世紀開始出現組織,表示要針對新聞進行“事實查驗”的理由,固然也可以糾舉前文所說的假新聞,其動機卻與媒體的立場較少或沒有關聯,而是導因于消息來源(開始的時候是政治人物)引述或講述的資料與事件,招致懷疑等。因此,舉世第一個針對政治人物(公共)的言說是否屬實的查驗組織,2001年在美國誕生。在歐洲,類同查驗的機制,英國C4似乎是第一個就此設置的新聞部門(在2005年)。到了2016年底,估計在50多個國家已有這類社團,數量達到113個;其中,2010年以后成立者占了九成,并有50個是2015年與2016兩年間出現。全球來看,這些組織約有六成與新聞傳媒組織有關(Graves & Cherubini, 2016, p.6; 更詳細的紀錄與分析見Graves, 2016)。

美國2016年總統大選期間,社交媒體轉載的新聞是真是假,引發爭議;選后,特朗普很快將“假新聞”的爭論轉了型,成為存在至少已有30年的美國自由派與保守派之角力,他們相互指控對方的媒體“謬誤”;彼此控訴之外,“真正”的“假新聞”并非不存在,它仍然通過社交媒體轉載的內容(很多不是來自主流媒體)而帶來沖擊,對于民主及其價值造成干擾。在欠缺大規模PSM的美國,干擾的嚴重程度遠大于尚有PSM作為民主共和依托的歐洲(表現為本小節起始所提,美、德的主流與社交媒體使用頻率及方式,差異極大)。這個對比的一個重要啟發,在于認真體認“事前預防”與“事后治療”的不同,這是關鍵的區分。若要遏制與減少假新聞,或在“謬誤言論”的指控之外力求維持傳播系統的正常運作而服務于民主,那么,如同提高公共衛生與預防醫療,遠比罹病后再投重金以求恢復健康,來得更能省約資源。臉書與谷歌在輿論壓力及維持商譽的需要下,成立基金或加聘人手及更新軟件,希望能更有效地“實時”核實所載內容的真假,它所扮演的是事后治療,不得不為,不是預防(Mahoney, 2016; Mortimer, 2016)。

業界主動或被動回應假新聞或“謬誤言論”,另有國家完善立法,責成社交媒體公司或其平臺,遇有誹謗或仇恨言論而遭舉發時,必須限期移除,否則高額罰款;這是他律的進場,雖必要,卻未能改變其作為事后救贖的角色。假新聞如同臟空氣,一旦出現就會有人看到或聽到,如同臟空氣產生后就會有人吸入肺部,既已接觸,再說防堵,效益大減。因應空氣污染的最有效作法,不是戴上口罩,不是減少吸入臟空氣,杜絕空污來源是上策;若有不能,次佳做法是挹注充分的清新空氣,稀釋污染,減少臟空氣進入肺腑的機會。以此比擬任何社會的媒體現象,那么,受眾愈是愿意使用與信任PSM,就愈能壓縮假新聞的肆虐空間。健康生活方式的倡導及疾病防治可比PSM,防堵、揭發與糾正假新聞如同罹病后再予救治。不僅是比喻,這也是事實,擁有強大PSM的歐洲、PSM疲弱的美國,甚至在威權與不民主社會,對于PSM的觀感與評價,都相當高。

對于PSM之責無旁貸,必須承擔相當規模的防治任務,政治系統并非沒有認知。因此,英國國會的“文化、媒體與體育”委員會就提有議案,表示在調查“假新聞”并征求外界建言時,特別提醒關注該議題的人與社團,要“深究公營媒體BBC可以做些什么事情,扼抑假新聞的擴散”(Brinkhurst-Cuff, 2017)。聯合國等四個國際組織針對“假新聞”也聯合發表宣言,建議公權力所要采取的六點意見之一,正是“國家應該確保強大、獨立與資源充分的公共服務媒體之存在,PSM有其清楚的職掌,就在服務所有公共利益,就在設定與維持高標準的新聞事業”(UNHW, 2017)。相較于假新聞風波爆發,不少人在要求臉書等新傳媒通過特定算法及建立查核機制,借此盡量防堵之后,就絕口不言其他(Chowdhry, 2017),英國國會與聯合國所提出的對策,應該是更為積極并且長遠來看也是更加有效而值得同時努力的方向。

(五) 科技訴求與公共政策

對于PSM的認知,在美利堅這個人民較少有PSM經驗的國度,應該說也是相當明顯。特朗普言論激發有關假新聞的爭議后,新聞學術機構為此進行民調,從中意外凸顯了PSM在美國民眾心目中的角色。密蘇里大學雷諾新聞學院在2017年2—3月邀請28家傳媒的網絡平臺使用者8727人,通過在線填答,最讓人詫異的結果也許是,這些美國受眾最信任傳媒前五位,依序赫然是英國的《經濟學人》、美國的公共電視、路透社、BBC與美國的公共收音機網;五家有三家是公共媒體,美國兩家進入,都是公共傳媒(Kearney, 2017)。

路透社在2005年捐贈、設置在英國牛津大學的新聞研究機構從2012年開始執行“年度數字新聞調查”。這個系列迄今累積已有六年,“極化”(polarisation)一詞僅出現三次。首次是2013年,當時美國與歐洲的受訪者都表示,他們更為喜歡沒有立場偏倚的新聞,美國的比例是68%,英法德意依序是70%、78%、76%與65%,顯見大西洋兩岸民眾的偏好,差異不大(對比強烈的是巴西都會區受眾,他們僅有28%選擇中立的新聞)(Newman & Levy, 2013,p.38)。這就是說,盡管美國電視訪談的黨派傾向,最遲從2006年9月起已經逐漸突出(Stroud, 2011),但是這份英國調查還沒有予以呈現。第二次出現“極化”一詞是2016年,此時美國與歐洲(挪威)的對比,業已一清二楚,挪威的極化分數還是很低,而美國“隨2016年大選的到來,政治極化這個議題,愈來愈成為公民的主要關注……”(Newman et al., 2016,p.32, 48)。到了2017年,或許特朗普現象是臨門一腳,研究者已經設計一項測量,試圖探知美國與21個歐洲國家在線新聞的政治極化現象(1最不極端,8最極端),結果美國得到5.93分,是最呈極化的一個,其次極化的意大利是4.06,德國僅1.64,法國與英國各是2.85與3.18(Newman et al., 2017,p.40)。

對于美國民眾感受到的現象(本國媒體較不可信),或說需求(本國公共媒體仍然可信),投身美國傳播環境改善的人,似乎至少有兩種認知與相應的改革方案。至于二者是可以并應該相互提攜;或者,個中存在競爭關系,其中一種的存在及精心提出,反而可能因為其相對“簡單易行”,或已經施行而成為主流意識形態所用,因此適足以延擱,乃至于遏止第二種方案的為人感知,從而更不可能得到足夠人的共鳴,于是無法成為政治系統必須或愿意回應與辯論的課題。這個提問不只是僅有學院辯論的旨趣,而是對于(傳播)民主改善的實踐成績,具有現實意義的啟發。

第一種主張以“科技”及慈善基金會為重心,可以舉班克拉(Yochai Benkler)作為代表。他認知歐洲的PSM是有大量公費的補助,遂有較佳與獨立的表現,但“我特別擔心的是,當前許多進步人士努力提出了許多建言……推動由政府出資的新聞事業,但到頭來卻會……致使一切進步的聲音,反倒是幽暗不明”。班克拉認為美國慈善基金會的贊助傳統已經有些成績,公共政策不必急著進場,亦即美國政府應該袖手旁觀,一段時間后若真沒有起色,屆時另議即可(Benkler, 2011,p.226, 237)。

漢密爾頓的整本書雖然起于正確的認知,多次指出“調查報道”具有“公共物品”及“正外部性”的特征,因此市場機制在此失靈;他也批評美國政府未曾承認媒體市場的失靈。不過,他并不主要乞靈于有效及廉能的政治介入——雖然為了振興并擴張調查報道的生產與流通及使用,他所提出的兩大類型手段之一就是“公共政策”,卻未著力于PSM,而是以若干篇幅談及稅法不利慈善機構對新聞事業的捐贈,要求美國政府改正。相對于政策,作者更為強調的是第二類手段:“擴張新聞事業利用電腦等新傳播科技。”(Hamilton, 2016,pp.281-282)漢密爾頓的樂觀心情,表現在這句陳述:當前新聞事業的紛亂“很明顯是一個證據,顯示熊彼得所說的‘創造性毀滅’正在進行”;因此,“電腦化的新聞事業取得進展后,就能改進調查報道的經濟前景……從供應面來說,通過更好地使用資料與程序運算,發現值得報道、責成金權負責之題材的成本可望降低,此時,媒體就比較可能投入調查。就需求面來說,相關研究可以讓調查報道更能吸引人,讓使用者更能進入狀態或更符合其個人的偏好方式,這樣一來媒體就很有可能提高機會,吸引更多讀者或觀眾,如此也就可以通過廣告或訂閱得到更多金錢收入”(Hamilton,2016,p.287,304)。

桑斯坦雖然長于公共政策,但建言的重心,還是環繞在科技。在新作《共和國:社交媒體年代的分裂民主》,他以一整章的篇幅,說明以自由國度自詡的美國,正是因為有政府的介入才能有這些自由。他說,美國人的自由,包括第一憲法修正案特別保障的表意自由,從來沒有不需要國家的“積極”作為就能存在。正是有國家“強制”,以及保障從電子至平面傳媒的“財產權”,并以“契約”方式設定與維護這些財產權,才有當前的美國。他說:“我們在討論要對網絡或其他新傳播科技(今日業已浮現,或想都還沒想到的),采取哪些作法的時候,千萬不要說有些做法涉及政府的規范,另有一些則不涉及。”或許是為了要勸服市場基本教義派,不要僵化思考,桑斯坦甚至表示,哈耶克也會贊成他的觀點(Sunstein, 2017,pp.176-190)。不過,這不意味桑斯坦會對傳播政策有太多的建言,事實上,在將近50頁的討論中,他的對策或許可以歸納為六七點:肯定v-chip等新技術的功能;網絡的民主潛能有待更豐富的開展,包括審議民主的空間;業界要有更好的自律公約,并要盡量落實;無線頻道是否應該必載于有線系統等平臺;除了增加“反對”的按鍵,臉書也可以增加多個“意外驚喜”(serendipity)鍵,那么,通過這個新的臉書功能,人們就比較可能看到自己未曾注意的材料,有了更多的機會暴露于不同的觀點,從而達到意見交流的作用,走向共和,不再只是固守我群的陣地。最后,桑斯坦雖然也談了美國的公共電視,但不是指其規模不足,不是批評聯邦預算投入減少或停滯不前,致使私人/慈善機構捐贈的比例增加,他反而自忖,在網絡年代是否應該將政府取自稅金的有限公務預算,轉捐給非營利的網絡內容制作會更恰當?雖然桑斯坦沒有申論,是美國政府至少維持現有捐贈給其公視的規模,然后編列新的預算補助網絡內容的制播,還是襲奪部分給予公視的預算,移轉作為網絡內容之用(Sunstein, 2017,pp.216-233)。

在美國這片新大陸,有關媒體特別是廣播電視產權的爭論與社會對抗,從而意味爭取更大規模PSM的動力,從20世紀20年代至今,從來未曾中斷,即便成果不盡如人意,但對此著力的人與社團,從來沒有缺席(如McChesney, 1993; Pickard, 2015)。他們持續通過撰述與活動(Pickard & Yang, 2017),希望寓居行動于歷史意識的復蘇與活絡,試圖要讓PSM在美國的公眾議題空間,占有一席之地。

因此,對于不提PSM,卻單表或更重視(大型)慈善基金會捐贈對新聞事業意義的言論傾向,他們有所記錄,提出分析,進而表示其規模不足以因應美國社會所需,并指認缺失(比如復制商業傳媒的新聞作為,主要訴求小眾與精英受眾等),因此就能諄諄告誡,堅持認為大型慈善基金不可依恃,并提示公共補助與小額志愿捐贈的必要(Benson, 2017)。再者,即便不少美國研究者認為,《每日秀》與《科爾伯特報告》等自由派節目,“善用”假新聞促進民眾參與及討論公共事務,特別是對教育程度偏低的群眾,更是如此;但麥克切斯尼(McChesney, 2011,p.2)在撰文推介該書時,未曾為此“假新聞”有利于自由派而雀躍,反而提醒:“我們的主流新聞事業正在萎縮,新聞部門裁減人員或關門大吉,斯圖亞特與科爾伯特據以擷取并轉作為諷刺的……議題范圍,跟隨縮減……美國人從這些節目找到解藥,置換主流新聞的能力,亦同步緊縮”。在他看來,擴大美國的PSM制度,順此平衡商業傳播勢力,不因金融危機而起,卻因其而強化,麥克切斯尼并且希望通過事實的揭露,訴諸美國民眾自尊的提高,再發為響應改變的行動:他提醒美國讀者,美國雖有獨步全球、用來保障與提升新聞自由的憲法第一修正案,但是,若依巴黎組織的調查,美國新聞自由排名,在百余國僅居第47(巴黎組織的調查);若取美國組織的調查,也僅第22。他說,個中原因與美國的PSM太小,美國人能夠享用的公共媒體金額一年僅1.43美元,相比于新聞自由名列數一數二的挪威與芬蘭(109.96美元與130.39美元)的天壤之別,難道完全無關?(McChesney, 2011,p.210)這個呼聲會否空谷足音終成絕響,抑或堂堂溪水出前村有俟來日,意義重大。

四、 結語: 燈火通明中

以“影音圖文”等形式而在媒體展現的“內容”,具有公共財產與外部性兩種特征。若是僅從商業考量,并以市場價格作為調動資源,以及協調其生產、流通與使用的機制,然后委由私人為求牟利并據為己有而經營,將使受眾的“消費者”身份膨脹,擠壓其“公民”能力的召喚與培育。此時,媒體的收入來源,無論是廣告,或出自媒體使用者的志愿支付,或是二者不同比例的組合,都可能造成三種市場失靈,其嚴重程度隨媒體市場結構及其形成的歷史過程之差異,會有不同。

首先,有益社會的內容(比如,調查報道、讓人印象深刻很想與人共看共談的影音等)生產不足;反之,無益社會的內容(如,假新聞、教人過目即忘懊惱浪費光陰的節目等),勢必超量供應;最后,社會整體為此受害,遠大于受益,媒體雖有“自由多元”的我群認同,及追求共同之善的“共和民主”之差別,卻在市場逐利的過程中,雙雙招致不同程度的腐化。

公共廣電崛起于將近百年前的歐洲,21世紀隨數字技術的精進,成為公共服務媒體(PSM),正是經濟學理舒緩市場失靈的制度設計。PSM以其更為符合共和民主觀的性質,在社交媒體趨向個別化、我群化、極化與同溫層化,以致疏于與他者溝通的脈絡下,成為維系人們接觸異見的重要園地;PSM不但擁有較高的社會信任,還在大多數的(后)工業民主社會擁有可觀的市場占有率,尚能導引媒體行為,并對政治與宗教走向偏峰的反民主趨勢,另起制衡與遏止的功能。作為西方唯一未有大規模PSM的美國,其黨派傾向不同的“自由多元”媒體歷來相互批評,近日再因總統的扭曲,對于“謬誤言論”的指控竟又成為“假新聞”的標簽;這個政經、社會及文化的不健康分化,也表現在軍警以外的政經制度(包括媒體)所獲信任,從20世紀70年代以來下降至今,以致有人心憂專制的種子或已發芽。

與PSM相對照,依靠廣告付費的傳媒,險象環生,特別是2008年金融危機以來,臉書、谷歌等社交媒體已見興旺,大量商業傳媒(尤其是報業)賴以生存的廣告收入,大量流失,媒體人特別是新聞人承受愈來愈大的沖擊。面對困境,“生意模式”從業界的呼吁找尋,蔓延至學界與政界的響應摸索之聲,此起彼落不絕于耳。讓人難以置信的是,PSM模式依法強制居住在相同地理區的人,定期付費給予支持(其形式則包括:公務預算的編列、執照費的繳納、數字融合年代對不同硬件或平臺課征特別費、依據人均所得高低而有差別額度的提交責任,或立法責成商業傳媒收入移轉部分至PSM)的這種模式,卻等于讓每個人都成為PSM的股東,它的財政與產權模式,歷經時間考驗,業已證明其經濟的效率與優越性。

不取廣告,受眾志愿自掏腰包也能讓媒體成長,(戲院)電影與圖書是傳統例子,計次、按頻道或定期統付統用分級組合的影音圖文是后起的方式。但若講求共和,希望經驗不同、品位有別的人,仍然持續擁有共同空間,以讓彼此在此碰撞與交流并相互理解與學習,那么,最能符合共和民主追求共同之善的需求,在較大范圍以經濟低廉方式,穩定且川流不息地取得信息、娛樂與教育的多種影音圖文服務,則最佳的制度設計與機構,無疑仍屬通過公權力才能創設的PSM。

無須尋求生意模式千百度,不必驀然回首,兩眼端視正前方,PSM早在燈火通明中。PSM追求共和,但在社會與政府之間逡巡、在工會與公會之間擺蕩、在國際與本地之間游動,其表意的取舍,更多時候偏向后者,這是PSM的局限,同時也是資本體制下PSM的價值與必然;凸顯前者,又無法求全于PSM,則須待具有其屬性的自由多元媒體,進場填補。

注釋

① 社會黨人密特朗擔任法國總統時,因國會由右派控制,他以“高度具有政治考量的私有化”方式,將公營TF1電視賣給朋友(Rozat, 2011)。

② “香港電臺”(RTHK)的電視部門原僅制作節目,播放由其他商業頻道負責。RTHK在2012年開始獨立測試訊號,兩年后試播,2016年起得到三個頻道,一是綜合;二是立法會直播及其他新聞;三是轉播央視一臺。RTHK另有12個收音機頻道,其中之一轉播BBC World Service,但它在2017年8月宣布,未來僅在香港晚間11時至次日7時轉播其節目,其余時間將以普通話轉播內地電臺節目。“香港電臺”在2017—2018年度預算9.952億港元,員工939人(含659位公務員),新制電視節目預計1410小時。(以上參見http://rthk9.rthk.hk/about/pdf/annual_plan1718.pdf, https://zh.wikipedia.org/wiki/香港電臺, https://www.theguardian.com/media/2017/aug/13/radio-silence-24-hour-broadcast-of-bbc-world-service-dropped-in-hong-kong)

③ https://www.ebu.ch/about

④ http://ripeat.org/about

⑤ 該書作者正是從“公共財產”與“外部性”的角度論述,調查報道若通過市場機制來決定進行與否,對社會必然不利。強烈認知“市場失靈”后,漢密爾頓提出的解方在第八章(Hamilton, 2016: 279-316),后文會再介紹與評述。

⑥ https://en.wikipedia.org/wiki/Freeview_(UK)

⑦ BBC在2017年7月19日發布的資料顯示,截至2017年3月底的前一年內,一個家戶的執照費是145.5英鎊,相當于該年度英國人1.7233日的人均所得(1英鎊匯率以1.35美元計),總計2580萬戶繳交執照費,另有6%~7%家戶當繳未繳。2016年9月1日后,英國住民若要以視頻點播方式收看或下載BBC節目,須額外支付費用,BBC從這個項目一年可望多得1100萬~1200萬英鎊收入,2016/2017年總收入因此是37.87億英鎊(其中約2/3用于電視),收費成本是8220萬英鎊。以上參見http://www.bbc.co.uk/blogs/aboutthebbc/entries/49c6873e-a0ae-43cf-b80f-2c690bb58f0c

⑧ 英國文化與數位經濟次長(Minister for Culture and the Digital Economy)威雷(Ed Vaizey)在2015年12月22日答復里茲(Leeds)自由黨國會議員牧荷蘭(Greg Mulholland)的信函。

⑨ 這份報告也簡介了谷歌在巴西、印度、俄羅斯、韓國、加拿大與美國的遭遇(Perotti, 2017)。印尼突擊查稅兩個多月后,據報谷歌同意補交7300萬美元稅款(Zoe, 2016);泰國政府也在考慮采取類似的政策(Zoe, 2016)。

⑩ https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Warming_Policy_Foundation