EBL視角的閱讀推廣效果評估研究

——以美國實踐為例

蒙 媛

(湖北醫藥學院,湖北十堰 442000)

隨著全民閱讀建設的深入開展,閱讀推廣研究也逐漸向著精細化、深入化發展。循證圖書館學(Evidence-based Librarianship,簡稱EBL)作為圖書情報領域的新興概念,和閱讀推廣領域有著天然的相關性。不僅在開展閱讀推廣的證據性和實踐價值上有指導意義,更在如何進行閱讀推廣評估方面有著參考價值。利用循證圖書館學的理論指導,借鑒美國相關循證閱讀推廣實踐,來了解閱讀推廣人在活動中的干預的有效性,給予閱讀推廣活動客觀、可靠的效果評估,進而運用所獲得的最佳證據制定決策,這是使閱讀推廣等圖書館工作向實證科學道路健康發展的必經之路。

1 循證圖書館學

循證圖書館學(Evidence-based Librarianship,簡稱EBL)是圖書情報領域的新興概念。EBL起源于上世紀80年代興起的循證醫學,循證醫學的核心思想是在臨床上有機結合最佳證據、臨床經驗和病人價值,強調病患治療應建立在有充分的科學證據的基礎之上。醫學圖書館員作為幫助醫生進行文獻檢索,查找可靠證據的主體,相關信息服務為循證圖書館學的產生提供了契機。

1997年,美國Eldredge教授首次正式提出EBL這一術語[1]。Eldredge闡釋,EBL大致分為五個實施步驟。第一,提出和界定問題;第二,檢索已發表和未發表的文獻以及與問題有關的資源作為備用證據;第三,嚴格評價所獲取證據的有效性(真實程度) 和相關性;第四,應用高質量的證據;第五,評估實踐的效果。[2]英國謝菲爾德大學學者Booth提出“EBL是能促進證據收集、解釋和整合的一種信息科學的方法,真實而重要的證據由使用者報道、館員觀察和從研究中獲取,館員將可獲得的最佳證據與用戶的需要和取向(愛好)有機結合以用于提高專業判斷的可靠性”。[3]

王先林在《循證醫學與循證圖書館事業》中首次將EBL引入我國圖書館學界[4],而部分學者也逐漸開始研究循證圖書館學在圖書館學中的應用及其開展的意義,特別是在閱讀推廣工作中的意義。劉璇提到,EBL可以應用到圖書館“市場/營銷領域:將圖書館及其提供的服務營銷提供給其現有用戶和潛在用戶。”[5]于良芝等也認為,EBL和圖書館閱讀推廣之間有著天然的契合點[6]。

首先,EBL的基礎是真實而可靠的證據,許多閱讀推廣研究正是基于實踐層面來展開,且國內外各項閱讀推廣活動開展時間年深日久,積累了許多研究經驗作為實踐證據;其次,在閱讀推廣活動中,用戶需求和取向是活動成功開展的基礎,館員經驗是活動順利開展的保障,在擁有最佳證據的前提下,同樣需要有機結合三者,來獲取推廣的最佳效果;第三,館員進行閱讀推廣活動的過程,可以看做是對用戶閱讀行為進行“干預” 的過程,基于EBL理念,在對活動開展評價時,應更偏向活動在館員干預后的終點,如用戶信息素養的變化、用戶滿意度、圖書館資源利用率變化,以及投入成本效益比的情況。

由此可見,基于EBL理念對圖書館閱讀推廣活動進行研究,是一個有潛力,更需要嘗試的領域。而國內現階段相關研究并不多,尤其使用EBL評價理念,對閱讀推廣活動進行深層次的效果評估研究,尚屬空白。

2 美國循證閱讀推廣實踐

2.1 The CIERA School Change Framework實驗[7]

當今美國學校改革成為教育政策的核心,而其中最多的討論就在于如何改變小學閱讀計劃以提高學生們的成績。關于閱讀改革,美國學者做了大量理論研究,用于指導怎樣有效提高閱讀能力,然而,這些理論研究并沒有實際轉化成實踐用于指導學生們提升閱讀水平。

在這種大環境下,明尼蘇達大學的Taylor等學者,摒棄了過去大多是研究學校水平和班級水平對于閱讀成長影響的研究思路,而選擇用循證的方法評價CIERA校園改革方法的效果。實驗將標準更加細化,如學校層面評價標準細化至活動領導力、協作、學校家庭聯系度、總體改革忠誠度等,班級層面則細化至課堂教學和教學法等。研究旨在一方面通過考察學校實施改革是否成功,對學生的閱讀和寫作能力是否有積極影響,評測學校改革結構和發展學生閱讀水平的效果。另一方面,通過評測學生閱讀和寫作能力,提高教師的教學水平。

實驗選取了美國康涅狄格州、北加州、艾奧瓦州、明尼蘇達州和加利福利亞州的13所學校作為實驗樣本,其中8個學校學生樣本為二年級,5個學校學生樣本為一年級。這些學校中,81%為較貧困的學校,7所的地理位置在大城市中,3所在人口10萬以下的小城鎮,3所在偏遠地區。學生中20%使用英語母語人種,71%為有色人種。共有92名教師和733名學生參與到這項實驗中作為分析樣本。

實驗前期通過走訪調研,了解每個學校的校級領導團隊、教師構成、制度、硬件設施等。根據相應的指標,將樣本分為大型組和小型組。要求大型組每月做三次時長為1小時的研究學習討論,主要關注學校發展、與領導層面的交流、校園范圍閱讀活動地開展、與家長的配合關系等。小型組則被要求更關注閱讀教育,教師們被要求閱讀理論研究文章、觀看教學視頻、分享自身經驗、訪問CIERA校園改革的網站等等。

在用CIERA校園改革方法進行干預的過程中,實驗從學生層面和教師層面進行效果評估。將每個班級的學生,根據閱讀能力的不同分成高、中、低三個組,隨機選取每組3個,共9個學生作為評測對象。通過5月、9月兩次同樣的測試,評測學生們在文化素養上如語言流利度、閱讀理解力、寫作能力等方面的變化。用三個標準來評估學生寫作閱讀能力,分別是標準的閱讀理解測試、朗讀一篇普通文獻的語言流利度(每分鐘朗讀詞語的正確率[WCPM])以及指定的寫作測試。教師層面,一年進行2-3次面向教師的采訪,根據CIERA校園改革的內容,通過使用閱讀指導的深度、與家長聯系的頻繁度、閱讀指導的反饋和依賴度等等的教師反饋,來建立學生閱讀能力是否提高的關聯。同時從教師課堂活動中,通過定期觀察課堂中的問題難易程度、詞匯認知策略、課堂反饋等因素,來進行改革效果的評估。

實驗結果不僅從理論上豐富了如何選擇改革努力的方向,也從數據分析上為課堂時間、提高學生閱讀能力、組織校內閱讀活動等提供了有效參考。

2.2 Juniper Gardens Children’s Project[8]

美國堪薩斯大學的Greenwood等,在Juniper Gardens Children’s Project中運用循證的方法,研究了運用證據和干預對于閱讀能力提升的影響。研究持續多年,運用專業的提升和發展模型對于一所小學進行文化素養提升實踐,并保證能夠在所實驗的班級里進行常規的實踐。進而對實驗樣本進行評估。

研究選取了一所小型的、城市小學。該校從幼兒園到5年級,共有學生335-350人。90%為白種人,3%為有色人種。全部學生都作為研究對象參與到該項活動中,并根據年級劃為三組,分別是幼兒園組、1-3年級組、4-5年級組,每年級組2個班級。同時根據研究目的,選取了36個學生作為觀察樣本。教師在班級中按照閱讀能力危機的等次將學生劃為低危、中危、高危3組,并在每組中隨機選取兩名學生,3個年級共36名。實驗對于這36名學生定期進行觀察和評估。

實驗使用原有的證據、經驗、發展方案對教師的實踐過程進行干預,為教師提供雙重指導:(a)提供原有經驗及方案,如班級朋輩指導(Class-Wide Peer Tutoring)、作者研討會 (Writer’s Workshop),同時配合班級內指導;(b)對于教師的個案問題解決,如幫助幼兒園老師進行發音意識的指導訓練。實驗組也會定期更新指導模塊,同時允許教師們自身去發現新和嘗試新的模塊。在實踐過程中,任何一個新的模塊的實踐前后,都會對教師的水平和對項目負責任度等情況進行觀察和評估。

通過實驗,對參與指標的效果評估包括:

(1)教師。對于教師實踐能力的改變,從教師提出的新策略的數量、教學生態的觀察、教師和學生在閱讀指導中行為的觀察、以及課程基礎上的閱讀流暢度評測。

(2)閱讀教育過程觀察。項目使用MS-CISSAR來進行課堂觀察。MS-CISSAR是一種多項目的課堂觀察方法。個體項目評測下分為生態、教師、學生三個類型,每個類型下又有下位類。學生評測項目下位類為:學業、作業、不當行為;課堂生態下位類為:課堂設置、學科活動、作業、座位安排、教學結構等;教師項目的下位類為:講解、行為、認可和關注。

(3)觀察者。首先要對實施評測的觀察者進行培訓,培訓內容包括學習培訓手冊、實踐課堂觀察等。觀察者的一致度在實驗中也至關重要,每個觀察組安排2個觀察者,觀察目標和觀察過程都保持一致,對觀察者之間的距離也有嚴格的要求,保證他們既能保持同步,又不互相影響。兩個觀察者的觀察結果將被輸入到電腦中,通過Hollenbeck提出的Kappa衡量指標算法,計算出最科學的、有一致性的結果。

(4)閱讀能力評估。主要評估閱讀的流暢度,即每分鐘閱讀正確的和錯誤的詞匯量。實驗選取指定的、符合學生閱讀能力的閱讀材料,將每位學生安排至安靜的區域進行閱讀評估。實驗讓他們進行1分鐘的閱讀,在閱讀過程中,如果出現不認識單詞、念錯單詞或對單詞的猶疑超過3秒,則記錯誤1次。這項閱讀能力評估持續了3年,共做了396次。

根據各項評估,3年的實驗,證明基于大學研究者指導、教師、學校多方合作的運用證據進行閱讀干預的方式,對于學生的閱讀能力、閱讀行為有顯著提升效果。

3 EBL視角的閱讀推廣效果評估啟示

3.1 采用嚴格的證據

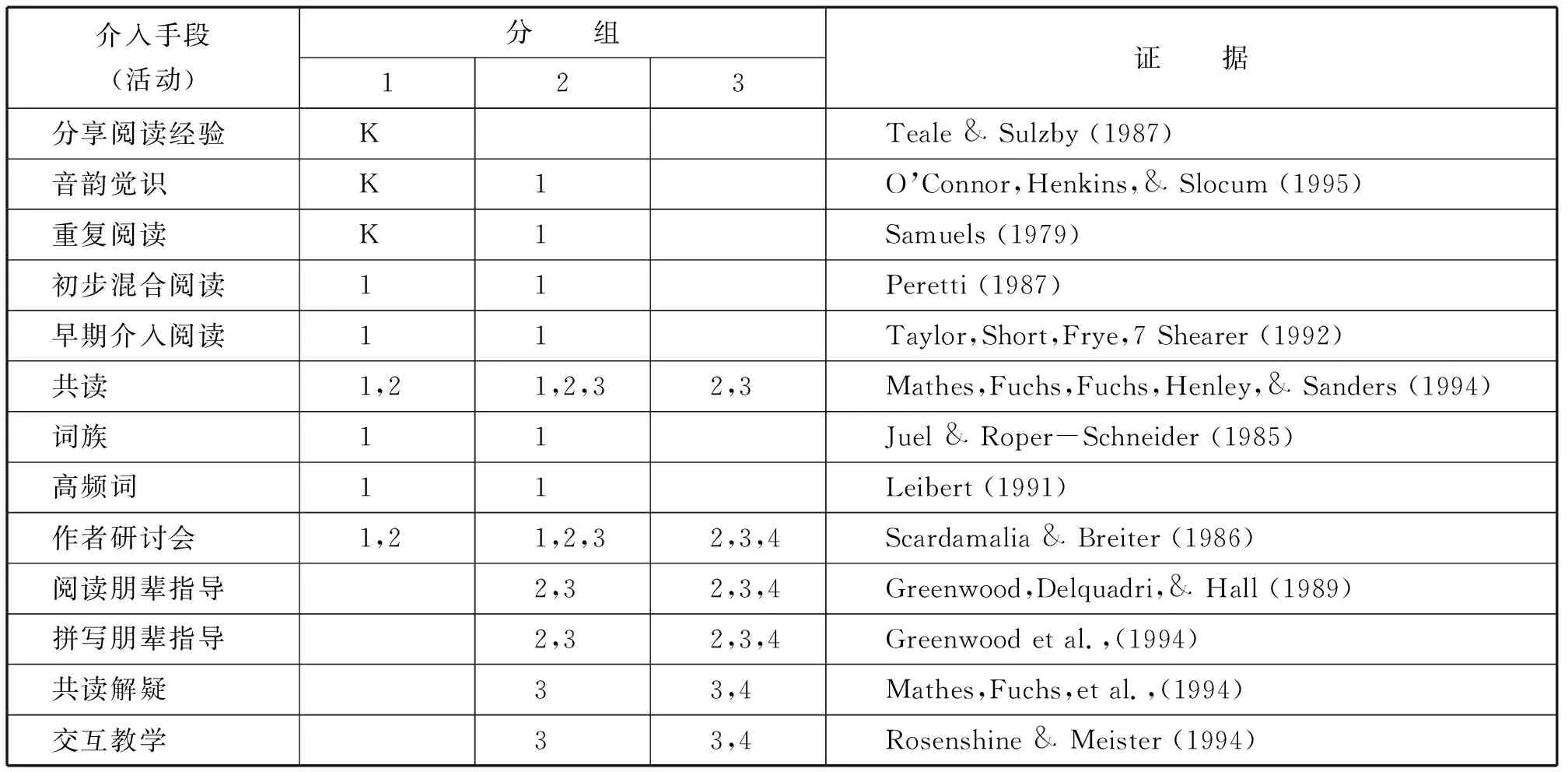

根據EBL的思想,“合乎科學”不僅意味著閱讀推廣活動需要有理論的指導,即建立在推廣活動組織者對圖書館使命、閱讀的價值、閱讀推廣活動、閱讀材料、讀者及其行為等方面的認知與理解之上,而且意味著閱讀推廣活動的策劃必須有直接的證據支持[9]。這就意味著,基于EBL開展的閱讀推廣,在開展活動之初,所設計的推廣方式就不能只建立在單純的理論推斷、直觀感覺和流行做法上,而需要建立在嚴謹可靠的實踐證據上,同時,這些證據是經過實踐者評價、判斷、選擇、整合,證明是有效的實踐證據。Juniper Gardens Children’s Project作為循證閱讀推廣的典型案例,將推廣過程中的每個介入和干預活動都做到了“有據可依”。具體如下表:

介入手段(活動)分 組123證 據分享閱讀經驗KTeale & Sulzby (1987)音韻覺識K1O’Connor,Henkins,& Slocum (1995)重復閱讀K1Samuels (1979)初步混合閱讀11Peretti (1987)早期介入閱讀11Taylor,Short,Frye,7 Shearer (1992)共讀1,21,2,32,3Mathes,Fuchs,Fuchs,Henley,& Sanders (1994)詞族11Juel & Roper-Schneider (1985)高頻詞11Leibert (1991)作者研討會1,21,2,32,3,4Scardamalia & Breiter (1986)閱讀朋輩指導2,32,3,4Greenwood,Delquadri,& Hall (1989)拼寫朋輩指導2,32,3,4Greenwood et al.,(1994)共讀解疑33,4Mathes,Fuchs,et al.,(1994)交互教學33,4Rosenshine & Meister (1994)

注:K=幼兒園,1=一年級,2=二年級,3=三年級,4=四年級

3.2 構建多維度評估體系

全面、良好的閱讀推廣評估體系是客觀、科學評價閱讀推廣效果的前提。國內部分學者對高校圖書館閱讀推廣評估進行了研究。如王波認為可以從活動本身以及讀者兩個方面進行評估[10]。胥迅則提出從內部和外部入手[11]。盧苗苗則從活動保障程度、活動實施質量、參與者滿意度、參與者收益度、活動績效5個方面構建評估體系[12]。但總體來說,還不夠細化和全面。從循證圖書館的角度來看,進行閱讀推廣評估需要構建更加完整、涵蓋多種參與因素、多維度的評估體系。如 CIERA School Change Framework實驗中,對于學生閱讀能力是否提高的評估,不僅僅評估了最終效果,更綜合評估了各項參與指標,如校級領導團隊、教師教學質量、學校制度、硬件設施等等。Juniper Gardens Children’s Project也同樣是多維度地綜合評估了各項參與因素,除了對閱讀能力的評估外,還評估了教師的實踐能力、教育過程效果、觀察者能力和一致度等等。在閱讀推廣活動中,任何參與指標都會對最終的活動效果有影響,基于上述兩個循證實驗的構建,在進行閱讀推廣活動效果評估時,應不僅僅考慮參與者滿意度和收益度,也應當對包括影響活動的各類因素包括圖書館軟硬件設施、資金保障、閱讀推廣人素質、推廣過程效果觀察、評估者能力等等各方面進行多維度考量。

3.3 使用專業評價標準

為得到科學的評估結果,僅僅考量參與指標是遠遠不夠的,更需要對參與指標進行專業評估。從美國的兩項循證實踐可以看出,實驗在評估每個參與指標時,都有專業的評估標準。如評估學生寫作閱讀能力時,分別使用的是WCPM(每分鐘朗讀詞語的正確率測量法)和CBM(核心課程測量法);觀察課堂反應時分別使用的是基于Greenwood等學者研究的觀察體系和MS-CISSAR課堂觀察方法。對課堂觀察的結果也使用了Hollenbeck的Kappa衡量指標計算出有一致性的結果。這說明,只有在評估各項參與指標時依據了科學的評估標準,才能得出最客觀的效果評價結果。

3.4 建立長效評估機制

閱讀推廣是一項需要長期、大量投入的項目,對于閱讀推廣活動效果的評估,也同樣需要用長遠的眼光審視,建立長效的評估體系。文中的兩項實踐,不僅用了大量時間做前期調研,更花了2-3年的時間來進行整個活動的效果評價。同時,評估并不是僅限于活動首尾,而是定期跟進,隨時了解反饋,跟蹤整個活動進程。這不僅能夠了解不同階段的活動效果,把握活動全局,作出更科學的評估,更能隨時獲取活動反饋,在活動過程中形成良性循環,促進閱讀推廣的長效發展。

4 結語

基于EBL視角的閱讀推廣實踐正在賦予閱讀研究新的價值。它所強調的基于證據研究的干預和介入,以及效果評估,都推動了傳統閱讀推廣活動逐漸告別直觀和盲目,向更加科學、客觀方向發展。文中兩項美國循證閱讀推廣實踐,在如何設計評價體系、選擇評估指標、使用評價方法等方面給了我國循證閱讀推廣和閱讀推廣效果評估以一定啟示。然而,鑒于EBL和閱讀推廣的天然契合性以及它與閱讀推廣研究之間密不可分的聯系,EBL在閱讀推廣領域的應用遠不止于此,活動策劃、實施、閱讀推廣人培育等等,都應涉及到對現有研究發現的比較、評估、整合上。因此,借鑒國外先進經驗,將EBL和閱讀推廣有機結合起來,是閱讀推廣研究領域今后進一步探索和實踐的重要內容。