香山幫千年沉浮江南最出神入化的匠人故事

真感生友

很早以來,江南就脫離了地域概念,成為一個文化符號。江南不僅存在于文人的詩里或墨客的筆下,還深深鐫刻在匠人的鑿刀中。

而把鑿刀玩得最出神入化的。就是“香山梓人”,這個詞其實(shí)是對技藝高超的香山工匠的美稱。梓,本為木名,質(zhì)地優(yōu)良,是營屋造房的良材,因此在古時候,通常以“梓人”來稱呼能工巧匠。

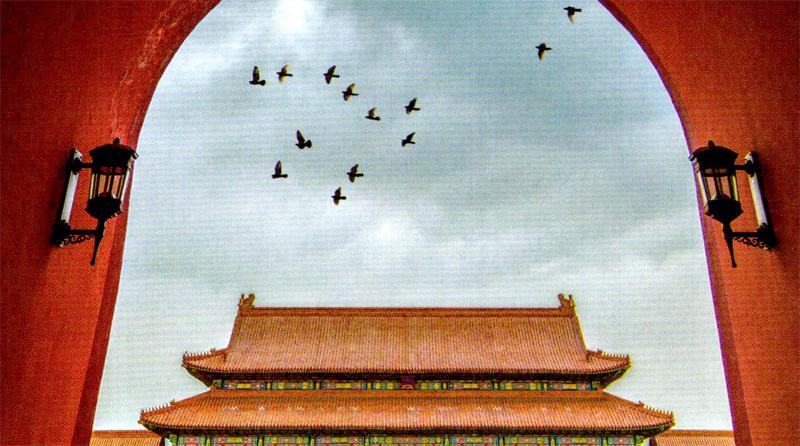

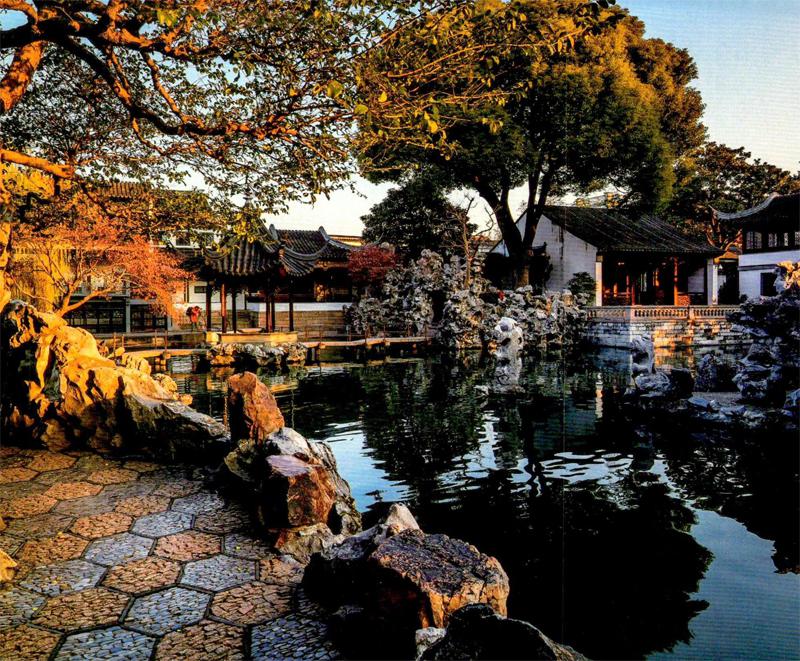

在江南,最讓人驚嘆的是:一群“香山梓人”聯(lián)手組成的“香山幫”,在中國建筑史上縱橫千年,留下了各種濃墨重彩的杰作,比如天安門、故宮三大殿,再比如蘇州獅子林……

香山幫的千年沉浮故事

蘇州香山位于太湖之濱,因?yàn)榇呵飸?zhàn)國時期的吳王夫差在這里種植香草而得名。香山地區(qū)鐘靈毓秀,無論文武還是工藝,任何領(lǐng)域都不缺能人奇士,由匠人組成的“香山幫”,就是其中的代表。

所謂香山幫,其實(shí)是對太湖流域營造匠人的統(tǒng)稱。在蘇州梓義公所內(nèi),保存著一塊刻于道光三十年的“水木匠業(yè)興修公所辦理善舉碑”,碑文中提到的“水木匠業(yè),以香山幫為最……”,就是香山幫在正式歷史記載中的首次出現(xiàn)。但實(shí)際上,香山幫的歷史遠(yuǎn)不止于此。

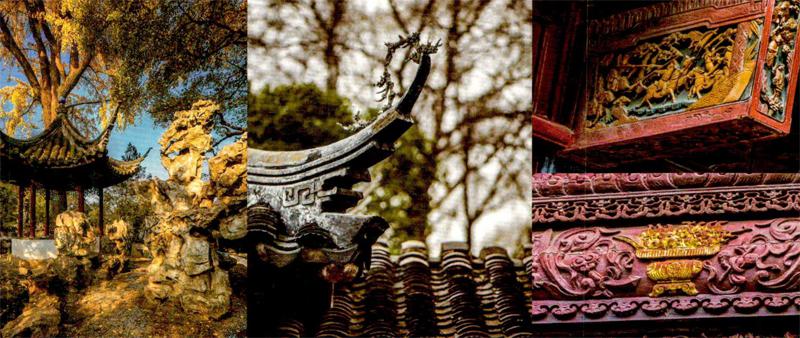

早在春秋戰(zhàn)國時期,香山及其周邊地區(qū),就誕生了許多擅長精細(xì)建筑技術(shù)的工匠,人們俗稱為“香山圈”或“香山里”,當(dāng)?shù)氐拿裰{自豪地說:家家有匠人,戶戶有繡娘。但那時候,他們還只是“香山梓人”,大多以個體或小團(tuán)體的形式活動。時間進(jìn)入北宋,香山匠人被皇家兩度征召,參與宮殿與園林的修建,他們帶去的全新建筑材料太湖石,是一種由石灰?guī)r遭到長時間侵蝕后慢慢形成的、多窟窿和褶皺紋理的園林用石,奇特竣削的外形堪稱中國園林景觀史上的異類,被譽(yù)為中國古代“四大玩石”之一。

但遺憾的是,中國“匠不入史”的局面讓香山匠人很難得到重視。正如近代建筑學(xué)家童離在《江南園林志》中所說:“自來造園之役,實(shí)際操作者,則為山匠梓人,不著一字.其技未傳。”直到明代,香山幫鼻祖蒯祥的出現(xiàn),才慢慢改變了這種尷尬的局面。

蒯祥,蘇州吳縣人,生于明惠帝建文元年,祖上世代都是香山匠人,父親蒯富,曾被明王朝選人京師,承擔(dān)總管建筑皇宮的“木工首”。永樂十五年,不到20歲的蒯祥,帶領(lǐng)香山匠人入京修建北京皇宮,親手設(shè)計(jì)了“承天門”,即后世所稱的天安門。這之后,蒯祥官至工部侍郎,永樂大帝尊呼他為“蒯魯班”.而他所領(lǐng)導(dǎo)的香山匠人也成為皇家宮殿、園林,甚至陵寢的專用設(shè)計(jì)與建造師,“香山幫”的名號開始聲振江湖和廟堂。

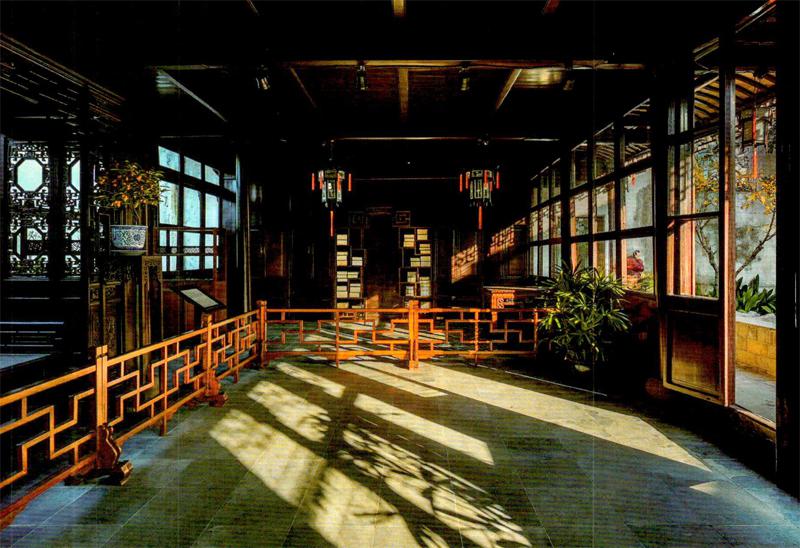

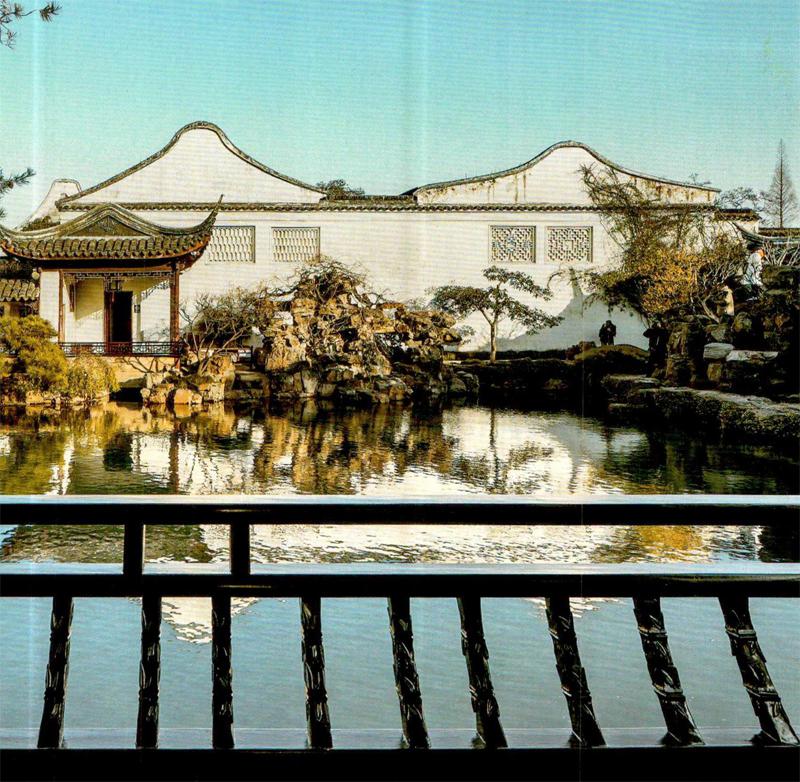

明、清兩代是香山幫發(fā)展的鼎盛時期,數(shù)百年間,在香山幫匠人手下,誕生了無數(shù)妙園豪閣:故宮三大殿、蘇州獅子林、拙政園……后來,人們干脆以“蘇派建筑”來代指依香山幫模式建造的建筑。

時間進(jìn)入清朝末年。受太平天國起義和第二次西學(xué)東漸的影響,以香山幫為代表的中式傳統(tǒng)建筑流派逐漸式微,依靠師徒、祖輩手手相傳的技藝傳承方式受到嚴(yán)重威脅,好在“一代宗匠”姚承祖出現(xiàn)了,他創(chuàng)新香山幫古老的技藝傳承方式,開設(shè)匠人學(xué)堂,免費(fèi)招收建筑工匠子弟入學(xué),重在培養(yǎng)他們的技藝與文化素養(yǎng),同時編纂了集千年香山幫建筑技藝精華的巨著《營造法原》。直到現(xiàn)在,這本書都是每位香山幫匠人入行時的“至尊寶典”,書里所記載的營造技法與口訣足以讓每位匠人受用一生。正是由于姚承祖的開拓進(jìn)取,香山幫艱難地挺過了那段黑暗的年代,在新中國成立之際迎來新生。

如今的香山幫,依然行走于五湖四海,肩負(fù)起中式傳統(tǒng)建筑營建、修復(fù)與傳播的重任,其中的新銳力量更是走出國門,將香山技藝帶給了世界。

香山幫恪守的精神

作為一個擁有上千年歷史的工匠團(tuán)體,香山幫內(nèi)部的傳統(tǒng)與規(guī)矩代代相傳,被歷代匠人嚴(yán)格遵守。

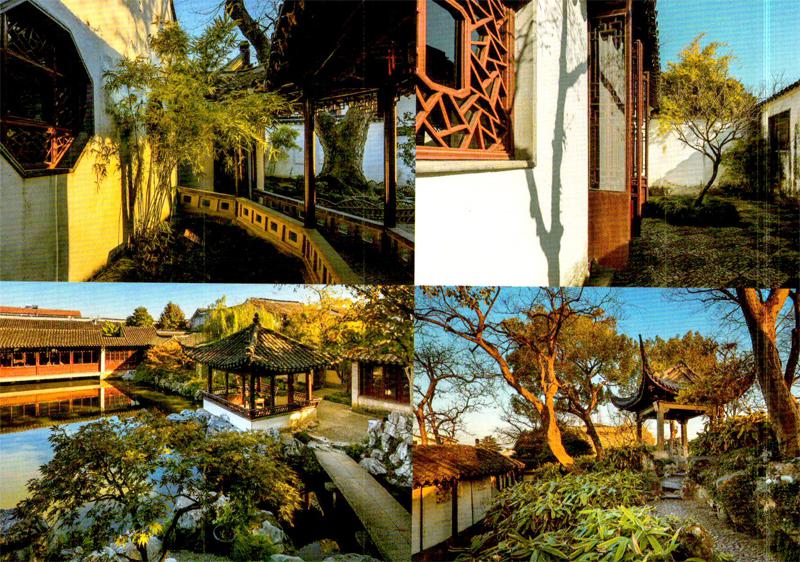

重中之重是“把作師傅”。香山幫是由諸多工匠聯(lián)合形成的團(tuán)體,在這個團(tuán)體中,包括了泥水匠、漆匠、堆灰匠、雕塑匠、疊山匠、彩繪匠等古典建筑工種,遵從的原則是:有工則聚,竣工即散。“把作師傅”作為將大家臨時聚集到一起的領(lǐng)袖,必須由技藝精湛、德高望重的老師傅出任。而他的核心作用,不僅體現(xiàn)在負(fù)責(zé)指揮施工、承擔(dān)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,更要對一些“關(guān)鍵項(xiàng)目”落實(shí)把關(guān)甚至親自出手,比如香山幫處理亭子翹角的技術(shù),就是“把作師傅”的專利。

除了德高望重,“把作師傅”的技藝與見識必須十分了得。在憑本事說話的匠人群體里,只有技壓群雄者才能執(zhí)牛耳。比如香山幫祖師蒯祥,能夠雙手握筆,左右開弓同時畫龍,修建房屋更是“能目量意營,準(zhǔn)確無誤”;上世紀(jì)50年代著名的把作師傅徐文達(dá),只憑經(jīng)驗(yàn),就在修復(fù)宋代古塔工作中得出“唐宋年間建塔不可能用東北松,而很可能是楠木”的結(jié)論,即使遭到專家質(zhì)疑,后來的結(jié)果也證明所言非虛。由此可見,“把作師傅”的精湛技藝是香山幫工程質(zhì)量的絕對保證。

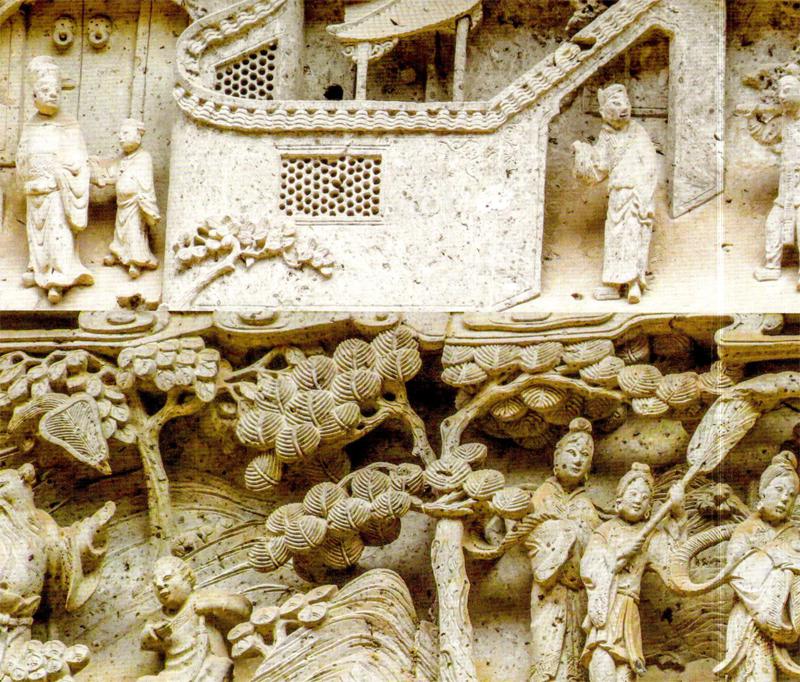

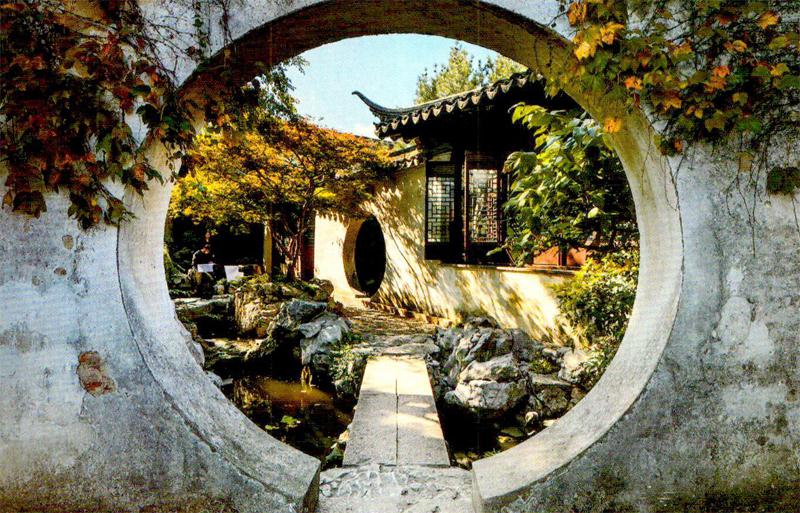

在修建民居、私人園林等建筑時,香山幫大多會根據(jù)當(dāng)?shù)亓?xí)俗,將建筑朝向避開正北、正南方向,這是由古禮所定:非皇家、佛寺等不得向正北、正南朝向,否則就會折福減壽;房屋的開間數(shù)目,一般為奇數(shù),取諧音“吉”之意;房間布局上,講究“前堂后寢、亮灶暗房”的結(jié)構(gòu);建筑色彩方面,以灰色為主調(diào),輔以精美的木雕鏤圖案,注重建筑的古樸嚴(yán)肅,自然靈動;雕刻藝術(shù)方面,以神話傳說和人文軼事為主要題材,如留園《西廂記》雕刻、春在樓《三國演義》雕刻等,形成一種雅俗共賞的獨(dú)特親和力。

作為居于靈秀江南的“藝匠”,香山幫匠人自古就注重文化與藝術(shù)素質(zhì)的培養(yǎng)。歷史上有蒯祥雙手畫龍,姚承祖自設(shè)學(xué)堂,而現(xiàn)代香山幫營造技藝傳承人薛福鑫老人,7歲學(xué)畫,后才學(xué)技,自創(chuàng)出“篤筆畫”,他主持修建的長崎湊公園工程獲日本金熊獎,技藝蜚聲海外。

香山幫存續(xù)至今的最大秘訣是兩個字:團(tuán)結(jié)。在藏龍臥虎的香山幫內(nèi)部,從來不缺能人巧匠,他們或精于雕刻,或善疊假山,但都甘居團(tuán)體之中,與香山幫一榮俱榮,一損俱損。民國時期,香山幫主持修建的春在樓(又稱雕花大樓),內(nèi)部“無處不雕,無處不刻”,盡管世人都簡單地將之歸為“雕花趙”趙子康的功勞,但那些雕刻紛繁復(fù)雜、精美絕倫,絕非一人之力所能為,據(jù)春在樓主人后代金霏林老人回憶:“那雕花匠我看見過,是個又黑又瘦的干癟老頭……不過他的手藝是極好的,一個禮拜能雕一扇窗戶;做生活也十分認(rèn)真……”這樣的無名英雄,不過是香山幫匠人團(tuán)結(jié)一心的縮影。

香山幫獲得世界性肯定

1979年,51歲的薛福鑫老人帶領(lǐng)香山幫工匠,在紐約大都會藝術(shù)博物館內(nèi),修建了一座中國明式古典庭院——明軒,開創(chuàng)了中國古典園林走向世界的先河,也為香山幫的再次崛起和興盛奠定了基礎(chǔ)。

明軒以蘇州網(wǎng)師園內(nèi)的“殿春簃”為藍(lán)本,“簃”的意思,是指樓閣旁邊的小建筑。整座明軒全長30米,寬13 5米,書房、假山、花壇、清泉、半亭等設(shè)施一應(yīng)俱全,精巧和細(xì)致讓人嘆為觀止。明軒的建成,轟動了世界,歐美建筑名家從這不足一畝的小簃中,真切感受到了中國古典園林的精美絕倫。

這之后,香山幫匠人走出國門,開始與世界建筑同行交流、碰撞,并創(chuàng)造出香山幫在新時代背景下的代表性建筑:加拿大的逸園、新加坡的唐城、美國的流芳園……毫不夸張地說,世界各地的中國園林建筑工地上,到處都是香山幫的身影。

2009年9月28日,香山幫營造技藝作為傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)建筑營造技藝入選世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。滄海桑田,上千年的香山匠人精神,最終獲得了世界性的肯定。

時至今日,香山幫匠人的組成早就不局限于香山及其周邊地區(qū),他們早就摒棄了“教會徒弟,餓死師傅”的狹隘思想,一方面通過開設(shè)培訓(xùn)班和興建專業(yè)學(xué)校等方式,把香山技藝“帶出去”,另一方面,和蘇州大學(xué)等高等學(xué)府合作,將世界建筑門派的精華“引進(jìn)來”,達(dá)到讓香山幫與時代共同發(fā)展的目的。

2011年,香山幫的故鄉(xiāng)蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn),200多位香山幫工匠嘔心瀝血用傳統(tǒng)技藝營造、建筑出了一座“承香堂”,意在為香山幫傳統(tǒng)建筑技法提供樣板實(shí)例,同時也用于今后的教學(xué)和研究使用。

整個“承香堂”的修建,由香山幫在世名匠親手制作、示范,全都嚴(yán)格按照傳統(tǒng)技法,用的是原汁原味的純手工方式,無鋼筋水泥、無現(xiàn)代型材料、無電動工具……修建過程涉及到香山幫的多種工藝,包括“大木”“小木”“瓦工”“磚細(xì)”“石雕”“鋪地”等。此外,整個營造過程還對每一個工種、工藝進(jìn)行了全程錄像,以便讓后人理解和研究..而最為難能可貴的是,承香堂自2011年建成起,每隔20年便會拆除,讓下一代香山幫年輕匠人們重建,并再次進(jìn)行全程跟蹤拍攝,使香山幫傳統(tǒng)技藝在“承香堂”上不斷延續(xù)。