從畢生發展的視角看健康的貧富差距*

尤 瑾 安 蕾 沈海坤 朱 穎 李彩娜

?

從畢生發展的視角看健康的貧富差距*

尤 瑾1安 蕾2沈海坤1朱 穎1李彩娜3

(1武漢大學心理學系, 武漢 430072) (2河南師范大學教育學院, 新鄉 453002) (3陜西師范大學心理學院, 西安 710062)

健康的貧富差距是所有個體從出生到死亡都需要面對的現實, 也是全球所有國家都存在的社會問題。目前已經有相當的理論和實證研究嘗試從畢生發展的視角理解健康的貧富差距。在畢生發展研究中, 健康的貧富差距有其獨特的概念和測量方式。該領域重要的理論包括累積優(劣)勢假設、累積不公平模型和社會階層文化周期模型。研究者就兒童期、青少年期、成年期和老年期的健康貧富差距開展了大量的實證研究。未來畢生發展研究和實踐的可能方向包括早年和當前社會經濟地位的交互作用、社會經濟地位的穩定特征和情境效應、跨領域實踐干預等。畢生發展視角的健康貧富差距研究有助于理解健康貧富差距的發展根源和形成過程, 是促進國民健康和開展健康公平實踐工作的理論基礎。

健康的貧富差距; 社會經濟地位; 健康; 畢生發展觀

社會不公平, 尤其是由權力、地位、物質資源等社會經濟因素帶來的不公平, 一直是人類社會的常態; 即使在當今社會, 這仍是世界各國普遍存在的社會問題(Adler, 2009)。重要的是, 社會不公平還滲透在所有人的生活乃至“身體”里, 影響著每個人的健康和幸福, 造成了國家內部和國家之間的健康不公平(Dow & Rehkopf, 2010)。自上個世紀末, 健康不公平, 尤其是健康的貧富差距(socioeconomic disparities in health)開始受到研究者和實踐者的廣泛關注, 成為了世界衛生組織和各國政府的工作要點(World Health Organization, 2008; Sepúlveda & Murray, 2014)。早期文獻嘗試從社會制度、個人特征、社會文化等靜態視角闡釋健康的貧富差距(Chen & Miller, 2013; Matthews & Gallo, 2011; Stephens, Markus, & Fryberg, 2012)。近年來, 研究者開始從畢生發展的動態視角描述社會不公平在人生周期各階段的表現, 揭示了貧富差距對健康的短期、長期乃至跨輩影響(Adler & Stewart, 2010; Stephens, Markus, & Phillips, 2014)。這不僅可以幫助研究者理解健康貧富差距的根源和形成過程, 更對整體提升人類健康意義重大(House, Lantz, & Herd, 2005)。本文將主要從畢生發展的角度回顧健康貧富差距的理論觀點、實證研究證據和未來走向, 揭示健康貧富差距在整個人生周期的發展過程和產生原因。

1 健康的貧富差距:概念與測量

從定義上說, 健康不公平是指由社會因素導致的健康結果系統、持久的不公平現象(Braveman, 2006)。文獻表明, 種族、性別、年齡、社會經濟地位等人口統計學變量都可以導致不同群體在各種健康結果上的顯著差異(World Health Organization, 2008)。其中, 最普遍的健康不公平現象之一是健康的貧富差距, 即由權力、聲望、社會經濟地位造成的健康結果的差異(Adler, 2009)。在健康研究中, 健康的貧富差距通常被操作定義為社會經濟地位和健康指標的關系。因此, 本文將以健康研究為背景, 首先分析社會經濟地位和健康指標的定義和實證測量, 然后從畢生發展的視角總結各種社會經濟地位指標的獨特心理意義及其在人生不同階段的健康效應。

1.1 社會經濟地位

社會經濟地位(socioeconomic status)是衡量個體在社會等級系統中大概位置的綜合指標, 通常由教育程度、收入、財富、職業聲望、受雇傭狀況等客觀的指標測量(Matthews & Gallo, 2011)。心理學研究者還提出了主觀社會階層、主觀社會地位和主觀社會經濟地位等概念, 描述個體感知到的自己在社會等級(如所在國家或者社區)中的相對位置 (Kraus & Keltner, 2009)。

如圖1所示, 客觀社會經濟地位(如教育程度、家庭、財富收入、職業聲望)是客觀指標, 決定著不同社會經濟地位的抽象特征(如偏好、語言使用、行事風格), 進而影響個體對主觀社會經濟地位(社會階層)的知覺和評價(Kraus & Keltner, 2009)。基于上述社會經濟地位指標之間的關系, 研究者經常會將之互換使用或者通過統計技術(如求均值、標準化后相加、取最高值)將之合成為整體社會經濟地位指標。

越來越多的健康研究者認為, 上述社會經濟地位指標是彼此相關但不同的指標, 代表著不同的物質和心理資源, 對各種健康指標有相對獨立的影響。其中, 教育程度可以為個體提供必要的知識(如健康常識)、能力(如疾病管理能力)和應對技巧(如壓力應對技巧), 影響個體接觸各種物質/心理資源的機會和應對困境的能力, 進而對健康結果產生影響(Ross & Mirowsky, 2010)。收入、財富、職業等則直接反映了個體擁有的物質資源, 可以直接用來支付高水平的健康服務(如醫療保險、醫院), 保持更好的生活條件(如更健康的食物、更舒適的居住環境、更便捷的交通), 為健康提供物質保障(House et al., 2005)。主觀社會階層則包括代代相傳的社會實踐和價值體系, 會導致完全不同的認知、情感和行為模式, 幫助個體更好地適應現實環境(Grossman & Huynh, 2013; Kraus & Keltner, 2009)。

1.2 健康

在健康差距研究中, 健康的測量最早多為傳統的生物醫學健康指標, 包括所有原因導致的死亡率、特殊死亡率(如癌癥、糖尿病、呼吸系統疾病、嬰兒期死亡)、心血管疾病(如冠心病、中風、心肌梗死、缺血性心臟病、頸動脈粥樣硬化、高血壓)和新陳代謝疾病(如胰島素抵抗、肥胖、二型糖尿病)的患病率、精神疾病(如抑郁癥、精神分裂癥)的患病率、其他疾病或生理癥狀(如腎病、關節炎、感冒、發燒、疼痛、疲倦)、健康風險行為(如酒精和藥物濫用、吸煙、缺乏運動)、生理學指標(如心血管指標、免疫系統指標、體重、BMI) (Braveman & Barclay, 2009)。隨著世界衛生組織“大健康”概念的提出, 研究者開始關注健康的心理社會層面, 如生活質量、幸福感、社會適應、自評健康等。其中最簡單的健康測量是自評健康, 通常由簡單的題目(如“總的來說, 您認為您的健康狀況如何?”)測得, 在大樣本調查中使用。其他常用的心理社會健康指標則包括生活質量、焦慮、軀體化癥狀、積極和消極情緒、幸福感、功能狀況等心理社會指標, 可通過自我報告法獲得 (Gallo & Matthews, 2003)。

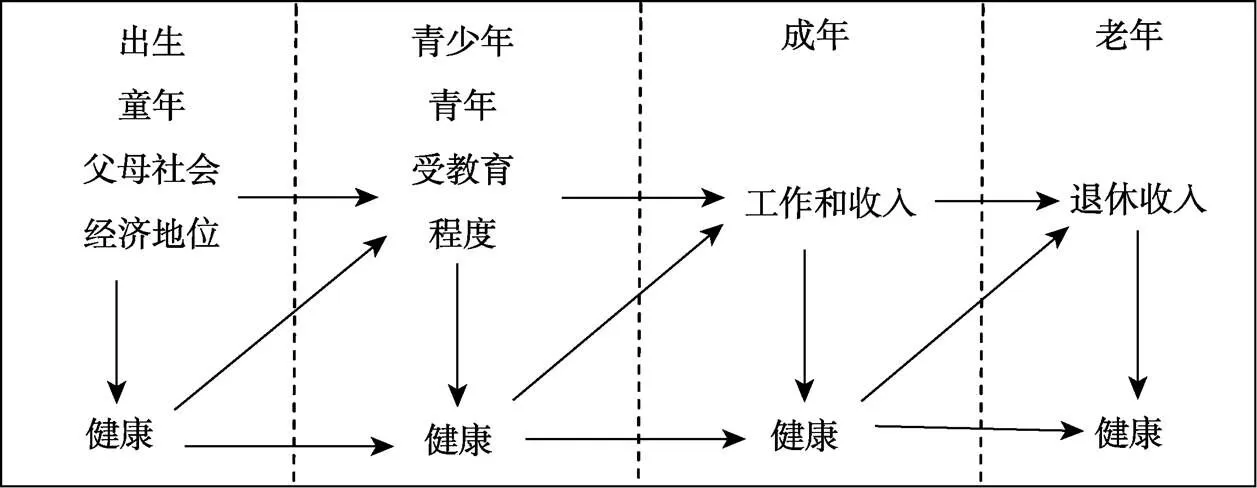

雖然健康貧富差距的操作定義相對簡單, 但從畢生發展的角度看, 二者的關系是動態的、復雜的。這就是說, 在人生歷程的不同階段, 不同社會經濟地位指標對健康的重要性卻并不相同, 而且存在復雜的雙向反饋關系。如圖2所示, 從出生到兒童期, 父母的社會經濟地位是個體健康的核心決定因素。在青少年期/青年期, 受教育程度作為個體社會經濟地位的核心指標, 由兒童期的父母社會經濟地位和健康共同決定; 健康狀況則同時受到兒童期的健康狀況和青少年期/青年期的社會經濟地位(受教育程度)的共同影響。到了成年期, 社會經濟地位則集中體現在個體的工作和事業上, 由青少年期/青年期的受教育程度和健康共同決定; 健康則由青少年期/青年期的健康和成年期的工作和收入等社會經濟地位指標共同決定。在老年期, 社會經濟地位指標主要體現為退休收入, 由成年期的工作和收入及健康共同決定; 健康則會受到老年期退休收入和成年期健康狀況的共同影響(Adler & Stewart, 2010)。

圖1 客觀社會經濟地位與主觀社會經濟地位的關系(修改自Kraus & Keltner, 2009)

圖2 社會經濟地位和健康的動態關系(修改自Adler & Stewart, 2010)

其他研究者指出, 不同的社會經濟地位對各種健康指標也有完全不同的效應。教育程度多形成于生命歷程的早期, 更能影響健康問題的發生(從無到有的過程); 收入則更能預測健康問題的心理適應、惡化和死亡情況; 主觀社會經濟地位則可以在客觀社會經濟地位的效應之外對各種健康指標產生額外的影響, 在某些健康指標(如心理健康指標上)上效應遠大于客觀社會經濟地位(House et al., 2005; Kraus & Keltner, 2009)。

2 生命全程中的健康貧富差距:基本觀點和重要理論

作為畢生發展研究的重要主題之一, 畢生發展角度的健康貧富差距研究也有兩大視角:畢生發展觀(life-span developmental perspective)和生命歷程觀(life course perspective)。上述兩個視角都嘗試從發生和發展的角度揭示健康不公平現象背后的基本原則, 但二者在關注點和基本立場上存在明顯差異。畢生發展觀強調年齡(如人生階段)和關鍵期在健康不公平現象中的作用; 生命歷程觀則強調角色的軌跡、轉變和延續對健康不公平的效應(Alwin & Wray, 2005)。具體地說, 畢生發展觀有四個基本假設:1)在人生的任何階段, 社會經濟地位都會影響健康; 2)在不同的人生階段, 社會經濟地位對健康影響的程度和重要性是不同的; 3)在整個人生周期, 事件的結構、發生順序和動態系統都會影響健康; 4)考慮到跨輩效應的存在, 社會經濟地位對健康的關系有明顯的時代和朋輩效應(Alwin & Wray, 2005)。生命歷程觀則包括以下核心假設:1)人生特定時期的社會經濟地位會對健康有獨特的、不可逆轉的影響; 2)人生周期中不同的社會經濟風險會對健康的影響會以相加或更復雜的形式累積; 3)社會經濟劣勢對健康的影響可以通過各種間接的路徑(如生活風格、機會限制)實現。以上述兩大視角為基礎, 研究者進一步提出了累積優(劣)勢模型、累積不公平模型和文化周期模型來闡釋健康貧富差距的形成過程。

2.1 累積優(劣)勢假設

累積優/劣勢假設的核心觀點是早年社會經濟地位不僅會導致個體在資源上的優/劣勢, 直接影響早年的健康狀況; 更在整個人生歷程中更會以相加或者整合的方式累積, 導致個體畢生健康結果及發展軌跡的系統差異(Willson, Shuey, & Elder, 2007)。總的來看, 累積優/劣勢假設強調資源在整個人生歷程的分配公平問題; 后繼研究者進一步細化了資源的定義, 闡釋了各類資源分配不公平的累積效應。社會學研究者提出了社會再生產理論和分配理論, 從社會制度和社會結構的角度對累積優/劣勢進行了分析; 心理學研究者則提出了心理放大理論和人力資本理論, 從個人能力和心理品質的角度闡釋了優(劣)勢的累積。

其中, 社會再生產理論指出, 兒童期的優勢和劣勢會通過教育和就業系統等社會制度為個體提供不均等的教育和社會化機會, 造成健康風險和健康醫療資源等個人資源的累積, 最終造成健康結果及其發展軌跡的系統差異(Bourdieu, 1990)。分配理論則認為, 個體的優勢或者劣勢通過個體組織過程(如升職過程中不公平的競爭上崗)和勞動力市場分割(如資源和機會的國家分配)等不公平的結構性因素也會導致各種結果(包括健康結果)出現持久的不均衡(Reskin, 2003)。根據心理放大理論, 早期的經驗影響著個體理解世界、發展技能和爭取機會的能力, 最終決定其他人生階段的健康結果(Eiser, 1996)。人力資本理論則認為, 早期教育投資會導致個體形成不同的文化價值觀、工作技巧和個人品質等心理品質, 最終會導致健康結果的差異(Becker, 1996)。

累積優(劣)勢假設是早期的主流理論, 引發了大量的實證研究, 但它有自身的局限性。首先, 累積優(劣)勢假設完全沒有考慮日常生活背景(如家庭、工作背景、社交網絡)對資源的影響。其次, 累積優(劣)勢假設忽略了社會文化的作用。不同的國家和時代有完全不同的政治、經濟、人口特點(如老齡化程度), 累積優(劣)勢假設在不同時代和文化是否穩定存在值得探討。最后, 累積優(劣)勢假設忽略了個體的主觀能動性(如韌性、應對策略、人格)的調節作用。

2.2 累積不公平模型

以累積優/劣勢假設為基礎, 研究者進一步整合生命歷程觀和壓力理論, 提出了累積不公平模型。累積不公平模型認為健康不公平不僅僅是個體優(劣)勢的積累, 個體的能動性也是決定因素, 資源和個人素質交互作用決定著個體的健康發展軌跡。累積不公平模型(Ferraro & Shippee, 2009)就健康的貧富差距提出了5個核心觀點。

第一, 健康不公平的根源在于社會系統, 通過社會化過程和發展歷程體現。健康不公平是社會結構的產物。第二, 劣勢會導致風險(如債務)的增加, 優勢會導致機會(如投資)的增加。任何社會經濟地位的個體都同時有其獨特的優勢和劣勢, 會導致機會(如投資)和風險(如債務)的增加, 最終決定健康的發展軌跡。第三, 健康的畢生發展軌跡是不斷累積的風險、可用資源和個人能動性共同作用的結果。個體的資源和能力會導致個體對風險或者機會做出個性化的回應, 最終導致優(劣)勢造成獨特的健康效應。第四, 個體對社會經濟地位的主觀知覺和評價會驅使個體更加主動地選擇、優化和補償自己的處境, 最大程度上保證個體的發展結果(如健康結果)。第五, 累積的不公平會導致低社會經濟地位個體過早死亡, 而且會導致特定年齡群體(如中老年期)人口結構的變化(Alwin & Wray, 2005; House et al., 2005)。

如上所述, 累積不公平模型和累積優/劣勢假設都承認個人資源在健康不公平中的重要作用; 但與累積優/劣勢理論不同, 累積不公平理論強調個人主觀能動性在健康貧富差距中的作用, 并深入闡釋了機遇和風險在累積資源和健康貧富差距中的作用。總之, 累積不公平理論和累積優/劣勢假設可謂一脈相承, 累積不公平模型就健康不公平的產生提出了更具體的假設, 對未來研究更有啟發意義。

2.3 文化周期模型

社會階層文化循環模型(Stephens et al., 2014)的主要觀點是, 家庭、學校和工作場所是社會流動和社會不公平的三道閘門, 會通過社會化和制度化兩個過程, 阻礙低社會經濟地位個體獲得向上流動的機會, 也會導致他們在各種發展結果(包括健康結果)上處于劣勢地位。

首先, 家庭中的溝通、講故事、玩耍等日常實踐是社會不公平(包括健康不公平)的開始。在中產階級家庭, 父母會鼓勵孩子探索興趣并發展偏好, 孩子會認為世界是穩定安全的、可預測的、可以滿足個人需要的, 因此會更自由地表現自己(Lareau & Calarco, 2012)。相反, 在低社會經濟地位家庭, 父母會要求孩子接受現實、順應環境, 孩子則認為世界是危險的、不可預測的, 因此更需要自我保護, 表現得更堅強、更有韌性(Lareau, 2011)。低社會階層不良的家庭環境和父母教養實踐是他們處于健康劣勢的重要原因(Evans, 2004)。

其次, 中產階級和低社會經濟地位學校有不同的教育目標、師生關系和家校關系, 會加劇社會不公平(包括健康不公平)。中產階級學校的目的在于幫助學生實現潛能, 獲得專業或者管理層工作; 教師會鼓勵學生表達需要; 家長會挑戰學校的規則, 參與孩子的學校教育(Stephens et al., 2014)。低社會經濟地位學校的目標則是培養學生獲得低收入的藍領工作; 教師會要求學生表現出對權威和規則的尊重; 家長也認為教師對孩子的教育負主要責任(MacLeod, 2009)。因此, 低社會經濟地位個體在學校里整體發展機會有限, 即使進入了中產階級的學校也處于劣勢地位(Lareau & Calarco, 2012)。低社會經濟地位個體不佳的學校環境和教育質量也與健康劣勢關系密切(Evans, 2004; Stephens et al., 2012)。

最后, 工作場合也會通過雇傭過程和工作場合中的互動最終決定社會不公平。多數公司企業文化強調自我表達和獨立性, 會看重求職者的興趣愛好, 但低社會階層的求職者則更強調堅持和社會回應性, 缺乏興趣愛好的探索, 更容易求職失敗, 入職后也更難適應企業文化(Rivera, 2012)。因此, 低社會經濟地位個體更可能不得不從事工作環境惡劣、缺乏控制、要求嚴苛、身體負荷繁重的工作, 即使謀得了更高的職位, 也面臨更多企業文化適應的壓力, 這都會造成他們的健康劣勢(Clougherty, Souza, & Cullen, 2010)。

文化周期模型強調了文化規范及其社會化和制度化對社會不公平的重要作用, 為健康貧富差距研究提供了很好的框架; 但該理論也有值得注意的問題。首先, 文化周期模型關注的是寬泛的社會劣勢, 因此理論是否可以完全適用于健康劣勢研究值得探討。其次, 文化周期模型主要基于西方的獨立表達文化, 是否適用于強調關系依賴的東方文化仍未可知, 未來的研究應該充分探討文化和社會階層對健康結果的交互影響。最后, 文化周期模型首次提到了社會文化規范的作用, 但目前關于不同社會階層和國家的社會文化規范研究都相對有限, 可以是未來研究的重要方向。

3 生命全程中的健康貧富差距:實證研究證據

研究證據顯示, 健康的貧富差距最早可以追溯到胎兒期, 不僅在整個人生周期的不同階段有不同的表現, 更有可能影響到以后人生階段的健康不公平, 甚至會通過代際傳遞、基因復制、社會化等多個過程影響下一代的健康不公平。從畢生發展的視角看, 健康的貧富差距在不同健康指標上存在差異:某些健康指標(如死亡率、生活質量、自評健康等)的貧富差距在整個人生周期會普遍存在, 但另一些健康指標(如受傷導致的死亡)的貧富差距則主要出現于某些人生階段(如幼兒期) (Chen, Matthews, & Boyce, 2002)。

3.1 兒童期

兒童期健康的貧富差距最早體現在出生階段低社會經濟地位群體嬰兒的高出生死亡率、低出生體重和早產等健康指標上(Aizer & Currie, 2014)。在出生之后, 父母的社會經濟地位指標(包括父母教育程度、父母受雇傭狀態、住房條件和社區社會經濟狀況)與兒童期各種類型的受傷發生率、嚴重受傷的發生率、哮喘患病率、應激環境下心血管系統的高度喚起、心理健康問題在兒童早期呈更明顯的負相關。重要的是, 即使控制了成年期的社會經濟地位, 兒童期的低社會經濟地位指標仍可以有力預測成年期較高的所有原因死亡率、特殊原因死亡率、心血管疾病(如中風、冠心病)死亡率和心血管疾病、呼吸系統疾病(如上呼吸道感染)、癌癥(如肺癌、肝癌、胃癌)、消化系統疾病(如糖尿病)、新陳代謝疾病和精神疾病(如抑郁癥、精神分裂癥)的患病率(Baeten, van Ourti, & van Doorslaer, 2013; McMunn, Nazroo, & Breeze, 2009)。

就兒童期健康貧富差距出現的原因, 有研究提出了四大因素:母親懷孕期健康不佳(如營養不良、傳染病)、不良健康行為(如肥胖、吸煙、缺乏孕期護理)、不良的居住環境(如環境污染、生活壓力)和婦科保健醫療服務欠缺(如缺乏避孕措施) (Aizer & Currie, 2014)。其他研究則從其他角度揭示了兒童期貧富差距的心理社會機制。從人際關系狀況看, 兒童期健康的貧富差距可以從父母的低支持、低回應性、低溫暖、高矛盾、過度或缺乏管教、不一致的教養態度、父母不良的婚姻關系質量和婚姻狀況等方面解釋(Chen et al., 2002; Evans, 2004)。從居住環境看, 健康的貧富差距則與擁擠吵鬧、認知刺激(如圖書、計算機設備、玩具)缺乏的家庭環境, 娛樂、安全和健康設施不足的社區, 教育質量有限、硬件設施欠缺、師生比偏低的學校環境等有關(Cohen, Janicki-Deverts, Chen, & Matthews, 2010; Evans, 2004)。從心理因素看, 兒童期的健康貧富差距在一定程度上也與低社會經濟地位青少年高敵意的解釋風格、低樂觀、低情緒調節能力、低社交能力有關(Chen et al., 2002; Cohen et al., 2010)。

3.2 青少年期

目前關于青少年期健康貧富差距的研究則相對較少。研究顯示, 家庭的社會經濟地位與青少年的自殺嘗試、抑郁癥和其他心理障礙的患病率、自評與父母評定的健康指標、活動限制、學業限制、受傷、呼吸道問題、吸煙、肥胖、嚴重酗酒、毒品(如大麻)使用、不健康飲食等健康結果和行為間均存在密切聯系(Chen et al., 2002; Reiss, 2013)。就不同社會經濟地位指標的獨特效應而言, 文獻顯示, 父母的教育程度更能預測青少年自我報告的健康狀況; 父母的受雇傭狀況和職業狀況更能預測青少年的幸福感和心理健康; 主觀社會經濟地位能更好地預測心理障礙的患病率、心理健康指標、自評健康和健康癥狀; 此外, 青少年知覺到的經濟限制也是各種健康結果的有力預測因素(Chen et al., 2002)。

有研究者比較了兒童期和青少年期的健康貧富差距現象, 揭示了健康貧富差距的結果特異效應:父母社會經濟地位與某些健康結果(如哮喘癥)的關系則在兩個年齡階段持續存在; 父母社會經濟地位和健康風險行為(如吸煙、酗酒、不良飲食)的關系僅在青少年期存在; 主觀社會經濟地位對青少年期心理健康指標有更明顯的作用(Chen, Martin, & Matthews, 2006; Chen et al., 2002)。研究者指出, 健康貧富差距在上述兩個年齡階段有不同的表現, 主要可以歸結為兩類原因:第一, 青少年更容易受到學校和同伴的影響, 可能會改變家庭社會經濟地位和健康之間的關系; 第二, 青少年期處于人生轉折期, 正在形成自己的社會地位, 區分家庭和自我的社會經濟地位, 從而導致家庭社會經濟地位和主觀社會經濟地位有不同的健康效應(McMunn et al., 2009)。

3.3 成年期

相對于兒童和青少年期的工作, 成年期健康貧富差距的研究更為豐富。健康貧富差距最早發現于歐美研究者對成年人群的全國調查結果, 即收入、職業地位、失業、貧困、低教育水平與死亡率或疾病患病率相關(Marmot, Shipley, & Rose, 1984)。最近的綜述顯示, 成年期的社會經濟地位(職業、教育、收入、社區經濟狀況)可以預測大量的健康結果, 包括自我報告的健康、所有原因的死亡率、過早死亡、心血管疾病、牙科疾病、新陳代謝疾病、癌癥等疾病的發生率和病程、慢性疲勞、高血壓水平、功能限制、炎癥、身體疼痛(Gallo, de los Monteros, & Shivpuri, 2009; Hostinar, Ross, Chen, & Miller, 2015)。此外, 在控制了客觀社會經濟地位后, 主觀社會經濟地位或主觀社會階層仍可以預測各種健康結果如主觀健康、他評健康、抑郁、死亡率、皮質醇水平和感冒癥狀(Cundiff, Smith, Uchino, & Berg, 2013; Demakakos, Nazroo, Breeze, & Marmot, 2008)。

就成年期健康貧富差距出現的原因, 研究者也進行了更深入的探討。首先, 成年期健康的貧富差距體現在客觀生存條件的不公平上。低社會經濟地位個體更可能生活在安全性和公共設施不佳(如缺乏健康設施、遠離生鮮超市、快餐店密集)、環境污染、醫療服務/保險的覆蓋率和普及率低、藥物和治療條件落后的社區環境中(Chen & Miller, 2013)。低社會經濟地位個體的家庭環境也更擁擠和缺乏認知刺激(如圖書、娛樂設施) (Cohen et al., 2010)。在工作中, 低社會經濟地位(如工薪階層)個體也更可能接觸到有害健康的物質(如氣體、灰塵、煙霧等), 更可能從事高體力負荷(如久站)、活動不足(如久坐)、高危險性(如提重物)的工作(Clougherty et al., 2010)。

其次, 健康的貧富差距還反映在心理環境的差異。證據表明, 低社會經濟地位個體生活的社區更可能出現暴力和犯罪事件、種族隔離、社區凝聚力更差、更缺乏社會秩序(Chen & Miller, 2013; Cohen et al., 2010; Johnson, Schoeni, & Rogowski, 2012)。低社會經濟地位家庭更可能有不同形式的沖突(如日常沖突、家庭暴力、虐待)、不良的家庭習慣(如飲食、作息、運動習慣)和冷漠、缺乏關懷的家庭氛圍, 更容易出現婚姻變故(如離婚)和獨居狀況(Cohen et al., 2010; Gallo, Smith, & Cox, 2006)。低社會經濟地位個體的工作會有更大的壓力、更多的要求和更少的控制(Parker, Andel, Nilsen, & K?reholt, 2013)。

最后, 健康的貧富差距是個體特征(如心理社會資源、健康習慣)的產物。研究發現, 低社會經濟地位的個體有更高的敵意、抑郁、焦慮等消極情緒, 有更低的控制感、自我效能感、自尊和自我接納, 更難以獲得社會支持和建立社交網絡, 更少有堅定的宗教信仰(Ball & Crawford, 2005; Gallo et al., 2006)。低社會經濟地位個體還有更多不良健康習慣(如酒精攝取、咖啡因攝取、吸煙、缺乏運動、不能按時入睡、不安全性交); 更不容易獲得更高級的護理和治療, 更少定期體檢, 更可能主動中斷治療, 更不愿意利用醫療/保險服務(Hiscock, Bauld, Amos, Fidler, & Munafò, 2012; Pampel, Krueger, & Denney, 2010)。

3.4 老年期

老年期的健康貧富差距研究直到近年才逐步受到研究者的關注。與前述研究一致, 研究顯示, 老年期的社會經濟地位與各種疾病的發病率和死亡率、慢性腎臟疾病、呼吸系統疾病、肥胖、抑郁癥和自殺關系密切(Ju et al., 2016)。值得一提的是, 研究者關注了老年期健康貧富差距的效應大小, 但目前仍未達成共識。一些研究發現, 社會經濟地位和健康結果的關系在老年期關系更密切, 即健康貧富差距隨著年齡不斷擴大, 支持了累積優勢/劣勢假設(Prus, 2007; Zajacova, Goldman, & Rodríguez, 2009)。另一些研究則發現, 健康的貧富差距在晚年期保持穩定或者逐漸縮小(Bergqvist, Yngwe, & Lundberg, 2013; House et al., 2005)。例如, 就功能損傷而言, 健康貧富差距在整個晚年期非常穩定; 就心臟類疾病, 健康貧富差距在晚年期則會縮小(McMunn et al., 2009)。

對于老年期逐漸縮小的健康貧富差距, 研究者提出了若干解釋。很多研究者常將之歸因為“選擇性生存” (selective survival)或者“選擇性死亡” (selective mortality)效應, 即積累的劣勢會導致弱勢群體中的高風險個體會過早死亡(Baeten et al., 2013)。晚年期的健康貧富差距是劣勢群體者的幸存者和優勢群體的差異, 故而最劣勢人群的流失是健康不公平縮小的原因。其他研究者認為, 老年期健康貧富差距的縮小主要是因為老年期生理功能和社會經濟地位(如收入)的普遍下降會削弱社會經濟地位對健康的影響(Quesnel-Vallée, Willson, & Reiter-Campeau, 2015)。這就是說, 老年期所有社會經濟地位的個體都面臨著無法回避的生理衰老和健康問題, 減少了健康的個體差異, 掩蔽了社會經濟地位的健康效應。此外, 政府的老年人社會保障制度也是老年期貧富差距縮小的重要原因(Corna, 2013; Zarulli, 2016)。研究發現, 國家層面更平等的津貼福利、財政支持、養老政策和醫療保健系統有效減少了老年期健康的貧富差距(Quesnel- Vallée et al., 2015)。國家在社會福利和全民健康上更高的財政支出正向預測了全民健康水平的提升和健康差距的縮小(Bergqvist et al., 2013)。

4 未來研究方向

簡而言之, 健康的貧富差距是每個人自出生到死亡的整個人生歷程中都不得不面對的現實, 也是關乎國計民生的重要社會問題; 不僅會影響國民的整體健康素質, 更涉及基本生存權利的平等問題, 值得每個人和每個國家的重視。畢生發展視角的理論和研究為我們理解健康貧富差距的發生、發展乃至跨代傳遞提供了非常有用的信息, 對各級社會組織在整個國家/地區乃至全球范圍內減少和消除健康的貧富差距, 促進社會公平極具意義。未來研究者和實踐者可以考慮從以下方面開展進一步的工作。

4.1 早年與成年期社會經濟地位對健康的交互影響

盡管畢生發展理論和研究描述和解釋早年和成年期社會經濟地位對健康的獨立影響, 仍少有研究關注二者的交互作用及其背后的社會心理機制。當前, 中國一方面仍處于現代化和城市化進程中, 仍會有大批來自貧困或落后地區(如農村、城鎮)的青年人會以接受高等教育或外出打工等形式在城市(如一線城市)獲得更高的社會經濟地位; 另一方面, 早年家庭背景, 尤其是家庭社會經濟地位的累積效應(如“官二代”、“富二代”現象)也日趨明顯(郭永玉, 楊沈龍, 李靜, 胡小勇, 2015)。處于固化過程中的階層流動及其身心健康效應, 尤其值得畢生發展研究者的關注。

根據社會階層的文化周期模型, 游走于不同的社會階層對個體的身心健康可能有雙重的效應。積極地看, 不同的社會階層生活經驗可以為個體提供新的思維模式、應對策略和生活方式, 能夠擁有更多樣化的心理資源(如兒時貧困生活帶來的堅毅、高等教育帶來的長遠眼光), 表現出更好的心理社會功能。有證據顯示, 同時保持了中產階級和工薪階層生活方式的個體心理幸福感最高, 更可能在各種情景中有出色的表現(LaFromboise, Coleman, & Gerton, 1993)。消極地看, 早期生活環境(如原生家庭)和當前生活環境(如學校、單位)對個體通常有矛盾的、不一致的要求, 個體不僅要付出大量額外的努力來應對要求的沖突和學習新的生活要求, 更可能經歷社會排斥、歧視、拒絕、壓力等消極經驗, 可能會對身心健康產生消極的影響(Stephens et al., 2014)。低社會經濟地位個體在向上流動的過程中可能不得不付出巨大的健康代價。因此, 未來的畢生發展研究可以借鑒文化心理學和社會心理學領域的相關理論, 使用縱向追蹤或者自然觀察、實驗室實驗等多樣化的方法, 進一步深入揭示早年和當前社會經濟地位對健康的交互影響、個體差異和結果特異效應。

4.2 區分穩定和暫時社會經濟地位

如前所述, 社會經濟地位是一組特殊的變量集合, 一些社會經濟地位指標(如客觀社會經濟地位)是相對穩定的個人特征, 另一些社會經濟地位指標(如社區社會經濟地位)則是相對容易變化的情境特征。研究者指出, 未來工作應該充分關注穩定的社會經濟地位和暫時的情境性社會經濟地位指標對健康的交互影響(Adler & Stewart, 2010)。有研究發現, 個體穩定的社會經濟地位與死亡率的關系會受到社區經濟地位特征的調節:低社會經濟地位個體生活在高社會經濟地位社區死亡率最高, 生活在低社會經濟地位社區死亡率最低(Winkleby, Cubbin, & Ahn, 2006)。干預研究也表明, 當政府為低社會經濟地位家庭提供機會搬離貧困社區, 這些家庭的收入狀況、受雇傭狀況和健康狀況并沒有本質的提高, 男性還會出現更多的行為問題(如抽煙、犯罪行為) (Orr et al., 2003)。這些例子表明, 社會經濟地位對健康的影響不僅僅涉及與心理資源有關的個體過程(如壓力與應對), 更涉及諸多人際過程(如社會比較、人際影響、個人?環境匹配的問題)。未來研究應同時考慮健康貧富差距背后的個人過程(如壓力和應對過程)和人際過程(如社會比較)及二者間復雜的交互作用。

具體地說, 未來的研究工作至少可以從如下兩個角度開展。一方面, 研究可以充分利用當代中國的社會文化背景, 區分個體性和情境性社會經濟地位指標的健康效應。在中國社會, 深受“學而優則仕”的文化傳統和物質主義的當代價值觀影響, 所有個體都在主動追求更高的社會經濟地位和更好的社會經濟環境(如名校、名企) (戚海峰, 費鴻萍, 2008)。在此背景下探討不同社會經濟地位(個人性社會經濟地位)的個體在不同社會經濟環境(情境性社會經濟地位)對健康結果(如學習工作成就、身心健康)的影響, 有相當的理論和現實意義。另一方面, 研究者可以借鑒社會階層心理學的實驗研究范式或者短期干預來考察穩定的社會經濟地位特征和情境性的社會經濟地位特征對健康的影響。例如, 一項實驗研究發現, 對個體資源的暫時剝奪會導致個體表現出低社會經濟地位個體的行為模式(如過度借錢) (Shah, Mullainathan, & Shafir, 2012)。對南非貧困婦女的一項干預結合了小額信貸和心理教育, 隨機分組實驗的結果發現, 在干預后2年中, 干預組被試經歷的家庭暴力(低社會經濟地位家庭的常見問題)比控制組減少了55% (World Health Organization, 2010)。

4.3 畢生發展視角下的心理干預工作

畢生發展的貧富差距研究對未來的心理干預實踐也有諸多啟示。首先, 由于社會經濟地位對健康有長期、深遠的影響, 從生命早期開始著手降低貧富差距的實踐工作應該引起社會的充分重視。美國的一項隨機分組實驗發現, 對低收入家庭為期2年的產期護士家訪計劃能夠有效減少父母對孩子的虐待和忽略, 降低兒童的傷亡率和有害物質使用率, 對兒童的情緒和語言發展有明顯的促進作用; 更重要的是, 該計劃減少了兒童在15年后的入獄率、犯罪率、藥物濫用和性濫交行為, 為社會節約的成本(如教育花費、社會福利、司法成本)是項目投入的4倍(Olds, 2006)。因此, 關注弱勢家庭和兒童, 及早預防健康風險, 是心理學實踐工作極有前景和經濟效益的方向。

其次, 心理干預應該對干預人群和當地社會背景保持充分的敏感性。雖然很多研究者對實踐工作充滿熱情, 但是研究者開展實踐經常困難重重, 與實踐工作者常有分歧。研究者關注研究設計的嚴謹性, 經常只關注相對狹窄的研究主題, 對當地社會背景和干預人群特點缺乏敏感性和充分的把握; 實踐者對干預人群有更準確的知覺, 但可能因為缺乏科學思維和研究訓練在實施干預過程中降低甚至無法認同研究者的科學標準(Tol et al., 2014)。因此, 研究者應充分兼顧干預的科學性和當地社會背景或干預人群的接受度, 實現心理干預理論意義和實踐價值的最大化。

最后, 關于健康貧富差距的干預實踐, 心理學研究者可以通過與其他健康衛生領域的人員合作, 最大程度上推進實踐工作的發展進程。心理干預效果的研究綜述顯示, 心理干預只是關注提升個人素質(如提升決策能力)或者改善環境(如搬離貧困社區計劃), 對改善健康不公平的效果都非常有限(Stephens et al., 2012)。而其他領域的健康工作者如公共衛生研究者、健康組織(如世界衛生組織)的工作人員在全球各地區(包括發展中國家, 比如中國)開展健康不公平干預工作已經積累了充分的經驗和教訓(Patel, Minas, Cohen, & Prince, 2014)。在未來工作中, 心理學研究者和實踐工作者應該運用多學科、多角度的思路模式, 充分借鑒其他領域開展實踐工作的經驗教訓, 為有效解決社會不公平問題做出獨有的貢獻。

郭永玉, 楊沈龍, 李靜, 胡小勇. (2015). 社會階層心理學視角下的公平研究.(8), 1299–1311.

戚海峰, 費鴻萍. (2008). 物質主義對當代中國人心理影響的分析.(3), 5–11.

Adler, N. E. (2009). Health disparities through a psychological lens., 663–673.

Adler, N. E., & Stewart, J. (2010). Health disparities across the lifespan: Meaning, methods, and mechanisms., 5–23.

Aizer, A., & Currie, J. (2014). The intergenerational transmission of inequality: Maternal disadvantage and health at birth., 856–861.

Alwin, D. F., & Wray, L. A. (2005). A life-span developmental perspective on social status and health., S7–S14.

Baeten, S., van Ourti, T., & van Doorslaer, E. (2013). The socioeconomic health gradient across the life cycle: What role for selective mortality and institutionalization?, 66–74.

Ball, K., & Crawford, D. (2005). Socioeconomic status and weight change in adults: A review., 1987–2010.

Becker, G. S. (1996).. Palo Alto, CA: Hoover Institution.

Bergqvist, K., Yngwe, M. ?., & Lundberg, O. (2013). Understanding the role of welfare state characteristics for health and inequalities-an analytical review., 1234.

Bourdieu, P. (1990).. Stanford, CA: Stanford University Press.

Braveman, P. (2006). Health disparities and health equity: Concepts and measurement., 167–194.

Braveman, P., & Barclay, C. (2009). Health disparities beginning in childhood: A life-course perspective., S163–S175.

Chen, E., Martin, A. D., & Matthews, K. A. (2006). Understanding health disparities: The role of race and socioeconomic status in children’s health., 702–708.

Chen, E., Matthews, K. A., & Boyce, W. T. (2002). Socioeconomic differences in children's health: How and why do these relationships change with age?, 295–329.

Chen, E., & Miller, G. E. (2013). Socioeconomic status and health: Mediating and moderating factors., 723–749.

Clougherty, J. E., Souza, K., & Cullen, M. R. (2010). Work and its role in shaping the social gradient in health., 102–124.

Cohen, S., Janicki-Deverts, D., Chen, E., & Matthews, K. A. (2010). Childhood socioeconomic status and adult health., 37–55.

Corna, L. M. (2013). A life course perspective on socioeconomic inequalities in health: A critical review of conceptual frameworks., 150–159.

Cundiff, J. M., Smith, T. W., Uchino, B. N., & Berg, C. A. (2013). Subjective social status:Construct validity and associations with psychosocial vulnerability and self-rated health., 148–158.

Demakakos, P., Nazroo, J., Breeze, E., & Marmot, M. (2008). Socioeconomic status and health: The role of subjective social status., 330–340.

Dow, W. H., & Rehkopf, D. H. (2010). Socioeconomic gradients in health in international and historical context., 24–36.

Eiser, J. R. (1996). Accentuation revisited. In P. Robinson (Ed.),(pp. 121–142). Oxford, England: Butterworth- Heinemann.

Evans, G. W. (2004). The environment of childhood poverty., 77–92.

Ferraro, K., & Shippee, T. (2009). Aging and cumulative inequality: How does inequality get under the skin?, 333–343.

Gallo, L. C., de los Monteros, K. E., & Shivpuri, S. (2009). Socioeconomic status and health: What is the role of reserve capacity?, 269–274.

Gallo, L. C., & Matthews, K. A. (2003). Understanding the association between socioeconomic status and physical health: Do negative emotions play a role?, 10–51.

Gallo, L. C., Smith, T. W., & Cox, C. M. (2006). Socioeconomic status, psychosocial processes, and perceived health: An interpersonal perspective., 109–119.

Grossman, I., & Huynh, A. C. (2013). Where is the culture in social class?, 112–119.

Hiscock, R., Bauld, L., Amos, A., Fidler, J. A., & Munafò, M. (2012). Socioeconomic status and smoking: A review., 107–123.

Hostinar, C. E., Ross, K. M., Chen, E., & Miller, G. E. (2015). Modeling the association between lifecourse socioeconomic disadvantage and systemic inflammation in healthy adults: The role of self-control., 580–590.

House, J. S., Lantz, P. M., & Herd, P. (2005). Continuity and change in the social stratification of aging and health over the life course: Evidence from a nationally representative longitudinal study from 1986 to 2001/2002 (Americans' Changing Lives Study)., S15–S26.

Johnson, R. C., Schoeni, R. F., & Rogowski, J. A. (2012). Health disparities in mid-to-late life: The role of earlier life family and neighborhood socioeconomic conditions., 625–636.

Ju, Y. J., Park, E. C., Han, K. T., Choi, J. W., Kim, J. L., Cho, K. H., & Park, S. (2016). Low socioeconomic status and suicidal ideation among elderly individuals., 2055–2066.

Kraus, M. W., & Keltner, D. (2009). Signs of socioeconomic status., 99–106.

LaFromboise, T., Coleman, H. L. K., & Gerton, J. (1993). Psychological impact of biculturalism: Evidence and theory., 395–412.

Lareau, A. (2011).(2nd ed.). Berkeley, CA: University of California Press.

Lareau, A., & Calarco, J. M. (2012). Class, cultural capital, and institutions: The case of families and schools. In S. T. Fiske & H. R. Markus (Eds.),(pp. 61–86). New York: Russell Sage Foundation.

MacLeod, J. (2009).(3rd ed.). Boulder, Colo: Westview.

Marmot, M. G., Shipley, M. J., & Rose, G. (1984). Inequalities in death-specific explanations of a general pattern?, 1003–1006.

Matthews, K. A., & Gallo, L. C. (2011). Psychological perspectives on pathways linking socioeconomic status and physical health., 501–530.

McMunn, A., Nazroo, J., & Breeze, E. (2009). Inequalities in health at older ages: A longitudinal investigation of the onset of illness and survival effects in England., 181–187.

Olds, D. L. (2006). The nurse-family partnership: An evidence-based preventive intervention., 5–25.

Orr, L. L., Feins, J. D., Jacob, R., Beecroft, E., Sanbonmatus, L., Katz, L. F., … Kling, J. R. (2003).. Washington, DC: U.S. Department of Housing and Urban Development, Office of Policy Development and Research.

Pampel, F. C., Krueger, P. M., & Denney, J. T. (2010). Socioeconomic disparities in health behaviors., 349–370.

Parker, V., Andel, R., Nilsen, C., & K?reholt, I. (2013). The association between mid-life socioeconomic position and health after retirement--exploring the role of working conditions., 863–881.

Patel, V., Minas, H., Cohen, A., & Prince, M. J. (2014).. New York, NY: Oxford University Press.

Prus, S. G. (2007). Age, SES, and health: A population level analysis of health inequalities over the lifecourse., 275–296.

Quesnel-Vallée, A., Willson, A., & Reiter-Campeau, S. (2015).(8th ed.). London, UK: Academic Press.

Reiss, F. (2013). Socioeconomic inequalities and mental health problems in children and adolescents: A systematic review., 24–31.

Reskin, B. F. (2003). Including mechanisms in our models of ascriptive inequality:2002 presidential address., 1–21.

Rivera, L. A. (2012). Hiring as cultural matching: The case of elite professional service firms., 999–1022.

Ross, C. E., & Mirowsky, J. (2010). Why education is the key to socioeconomic differentials in health. In C. E. Bird, P. Conrad, A. M. Fremont, & S. Timmermans (Eds.),(6th ed.). Nashville, TN: Vanderbilt University Press.

Sepúlveda, J., & Murray, C. (2014). The state of global health in 2014., 1275–1279.

Shah, A. K., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2012). Some consequences of having too little., 682–685.

Stephens, N. M., Markus, H. R., & Fryberg, S. A. (2012). Social class disparities in health and education: Reducing inequality by applying a sociocultural self model of behavior., 723–744.

Stephens, N. M., Markus, H. R., & Phillips, L. T. (2014). Social class culture cycles: How three gateway contexts shape selves and fuel inequality., 611–634.

Tol, W. A., Baston, P., Jordans, M., Minas, H., Souza, R., Weissbecker, I., & van Ommeren, M. (2014). Mental health and psychosocial support in humanitarian settings. In V. Patel, H. Minas, A. Cohen & M. J. Prince (Eds.),(pp. 384–400). New York, NY: Oxford University Press.

Willson, A. E., Shuey, K. M., & Elder, G. H., Jr. (2007). Cumulative advantage processes as mechanisms of inequality in life course health., 1886–1924.

Winkleby, M. C., Cubbin, C., & Ahn, D. (2006). Effect of cross–level interaction between individual and neighborhood socioeconomic status on adult mortality rates., 2145–2153.

World Health Organization. (2008).. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2010).. Geneva: World Health Organization.

Zajacova, A., Goldman, N., & Rodríguez, G. (2009). Unobserved heterogeneity can confound the effect of education on mortality., 153–173.

Zarulli, V. (2016). Unobserved heterogeneity of frailty in the analysis of socioeconomic differences in health and mortality., 55–72.

Understanding socioeconomic disparities in health from life-span perspective

YOU Jin1; AN Lei2; SHEN Haikun1; ZHU Ying1; LI Caina3

(1Department of Psychology, Wuhan Univerisity, Wuhan 430072, China)(2School of Education, Henan Normal University, Xinxiang 453002, China)(3School of Psychology, Shaanxi Normal University, Xi’an 710062, China)

Socioeconomic disparities in health are the realities individuals have to deal with throughout the life span, and are issues all the nations need to face worldwide. Theories and empirical work have attempted to understand socioeconomic disparities in health from life-span perspective. In studies from life-span perspective, socioeconomic disparities in health have its unique definitions and assessment tools. Key theories include cumulative (dis) advantage hypothesis, cumulative inequality model, and cultural cycle model of social classes. Researchers have examined socioeconomic disparities in health in childhood, adolescence, early adulthood, and old age. Future directions of research from life-span perspective should focus on the interaction between socioeconomic status in childhood and adulthood, the distinction of long-term and temporary socioeconomic status, and the potential of psychosocial interventions for health equality across disciplines. Research on socioeconomic disparities in health from life-span perspective may deepen the understanding for the developmental roots of socioeconomic disparities in health and should serve as an important theoretical basis for promoting health and implementing clinical practical work on health equality.

socioeconomic disparities in health; socioeconomic status; health; life-span perspective

2017-06-20

* 國家自然科學基金青年項目(31500908)和教育部人文社會科學研究青年基金項目(14YJC190023)資助。

李彩娜, E-mail: chinali@snnu.edu.cn

B849:C91; B844

10.3724/SP.J.1042.2018.01700