秋食鮮鴨養胃益氣

陳日益

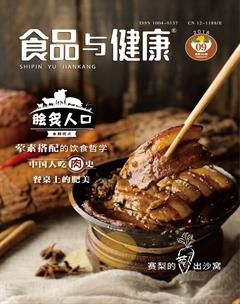

鴨肉是餐桌上的上乘肴饌,也是人們進補的優良食品。當年新鴨養到秋季,肉質壯嫩肥美,營養豐富,能及時補充人體所需的蛋白質、脂肪、維生素,以及鈣、磷、鐵、鋅等礦物元素及微量元素。祖國傳統醫學認為,鴨子為水禽,吃的食物多為水生物,故其肉味甘咸、性寒涼,入肺胃腎經,有“滋五臟之陰,清虛勞之熱,補血行水,養胃益氣,生津潤肺”的作用。

從現代營養學的角度分析,鴨肉中脂肪酸的比例接近理想值,化學成分與橄欖油很相似,既易于消化又有降低膽固醇的作用,對保護動脈彈性和心臟健康很有益處。鴨肉富含的B族維生素和維生素E,可促進細胞的呼吸代謝和氧化,預防秋冬季好發的爛嘴角、眼炎及陰囊炎等,能清除人體多余的自由基、幫助肌膚滋潤,在抵抗細胞衰老方面也有益處。此外,鴨肉含鉀豐富,有利于保持健全的神經系統和調節心臟節律。

因此,鴨肉是金秋葷食中的第一滋補佳品,有關專家更將鴨肉推崇為肉類食品中的綠色保健食品。若將鴨肉同火腿、海參共燉,滋補效力則更大,燉出的鴨汁能補五臟之陰和清虛癆之熱;鴨肉同糯米煮成粥吃,有補血、生津之功效,對病后體虛者大有裨益;鴨肉同海帶燉食,能軟化血管、降低血壓,對老年性動脈硬化和高血壓、心臟病患者有較好的功效;鴨肉和竹筍燉食,可治老年人痔瘡下血。鴨肉還適宜癌癥患者及放療化療后、糖尿病、肝硬化腹水、肺結核、慢性腎炎浮腫、慢性支氣管炎、大便燥結者食用。

眼下正值初秋,也正是鴨子最為肥嫩的時候。人們日常飲食適當多吃點鴨肉取代其他的肉類,既可補益身體又能預防秋燥。但要注意,鴨肉雖好,并非人人皆宜、多多益善。首先,感冒患者不宜食用鴨肉,否則可能會加重病情;其次,慢性腸炎者要少吃,因鴨肉味甘咸,吃多了不利病情康復;第三,受涼引起的不思飲食、胃部不適或大便清稀者應少吃或不吃;第四,鴨肉性寒涼,故患有腹部冷痛、腹瀉、腰痛、經痛等的病人,不宜食用;第五,煙熏和烘烤的鴨肉雖然口味獨特,但因其在加工過程中可產生苯并芘等有致癌作用的物質,不能食之過多。若以鴨入藥,則以老而白、白而骨烏者為佳。

新鮮的鴨肉,除了本身的腥味外,無其他異味。質量好的鴨肉,表皮干燥、緊縮,呈白色或淡黃色,并帶有一定的淺紅色,富有彈性。如眼珠混濁,腳爪極瘦,肉皮無彈性,則可能是病死的或已變質的鴨肉。在買鴨時,還要學會識別注水鴨:注過水的鴨,翅膀下一般有紅針點或烏黑色,其皮層有打滑的現象,肉質也特別有彈性,用手輕輕拍一下,會發出“噗噗”的聲音。最快捷的識別方法是:用手指在鴨腔內膜上輕輕摳幾下,如果是注過水的鴨,就會從肉里流出水來。這樣的鴨不論價格多便宜,也堅決不能買。

還要注意:肉食的味道好差與其含氮浸出物多少有關——含氮浸出物越多,味道越鮮美。鴨肉中含氮浸出物比畜肉多,所以鴨肉比畜肉味美。老鴨肉的含氮浸出物較幼鴨肉多。因此,老鴨的湯比幼鴨的鮮美。此外,烹調時加入少量鹽,能有效地溶出含氮浸出物,會獲得更鮮美的肉湯。