不同歇后條件對喻意型歇后語理解的影響

張靜宇,馬利軍,張積家

(1.廣東食品藥品職業學院國際交流學院,廣州 510520;2.廣州中醫藥大學心理學系,廣州 510006;3.中國人民大學心理學系、國家民委民族語言文化心理重點研究基地,北京 100872)

一、歇后語的“名”“實”爭論

歇后語是漢語語匯的一種,通常由前、后語節構成。前一語節具體、形象,描述生活現象;后一語節抽象、概括,是對前一語節所描述現象的概念映射。依據映射機制的不同,通常將歇后語分為喻意型和諧音型。喻意型歇后語如“張飛吃豆芽——小菜一碟”,前、后語節之間通過語義進行銜接。諧音型歇后語如“老太太上雞窩——笨(奔)蛋”,前、后語節之間語義聯結的關系不明顯,通常是后一語節通過語音映射完成對歇后語意義的通達。兩類歇后語在加工機制、生成路徑上均存在較大不同。本研究主要探討喻意型歇后語的加工過程。

歇后語,顧名思義,應該能“歇去”后一語節,但是,無論是喻意型還是諧音型歇后語,歇去后一語節都會影響個體對語匯的理解。因此,對于歇后語“名”“實”是否相符,即歇后語能否“歇后”,以及“歇后”的本質,語言學界爭議較多。從文字學的角度分析,“歇后語”中的“歇”屬動詞,詞義大體可分為三類:歇,從欠,曷(hé)聲,息也;停止,終止活動;竭,盡,到了盡頭。歇后語的“歇后”存在兩層含義:一種觀點認為語匯前、后兩個語節語音上有較長的停頓,從“息”意。如陳長書認為在語用中,歇后語前、后語節之間需要停頓,停頓是歇后語區別于其他語匯的重要標志〔1〕。另一種觀點比較流行,認為歇后語的后一語節可以省略不說,從“停止、盡頭”意。如張環一在《修辭概要》里指出歇后語在使用中只說前一語節,后一語節的解釋可以省去,讓聽者自己去體驗猜測〔2〕。《現代漢語詞典》認為歇后語由兩部分組成,前一語節像謎面,后一語節像謎底,通常只需表達前一語節,但是后一語節是意義所在〔3〕。《辭海》同樣指出歇后語使用時可以省略后一語節,只出現前一語節〔4〕。兩部辭書均認為歇后語呈現時可以“歇后”,但是,溫端政對520部文藝作品所用的歇后語的調查表明,后一語節不出現的比例不到 1∕12〔5〕。馬利軍和張積家的研究證實,熟悉度較高的歇后語預測度較高,而熟悉度較低的歇后語,被試依據前一語節不能寫出后一語節〔6〕。同時,他們還發現,歇后語理解中,后一語節要對前一語節進行語義“反哺”,從而確證前、后語節語義一致〔7〕。因此,多數歇后語在使用時,均需要呈現完整語料。

事實上,歇后語很難“歇后”。作為一種語言單位,歇后語要表達明確的語義。若只出現前一語節,其表義的功能受損。如前一語節“張飛穿針”,可以匹配三個語節:“大眼瞪小眼”“有勁兒沒處使”“粗中有細”,每一語節針對前一語節不同的語義內容,“歇后”將引發歧義。因此,“歇”去后一語節不符合語用規律。基于此,茅盾指出,“泥菩薩過江——自身難保”這一類歇后語,如果只寫出上半截而“歇”去后半截,就使人猜不到它們的意義〔8〕。這一類歇后語應該有另一個名稱,即“歇后語”名不副實。那么,既然歇后語不能省略后一語節,“歇后”的語義本質如何。這涉及到前、后語節的語義關系以及歇后語的“名”“實”相副問題。歇后語有雙層意義,前、后語節在抽象維度上存在差異,因此,兩個語節之間不存在語義和句法的互相制約。但是,前、后語節語義之間關系密切,通常采用破折號“——”進行連接。因此,書面表達上“——”的內在含義在于語氣上的“停頓”,從“息”意,即前、后語節空間形式的分離可以達到與時間上短暫“停頓”同樣的效果。本研究假設,若取消前、后語節之間的連接將會對語匯加工產生影響,以此來證實歇后語前、后語節之間的停頓更多的是“意義的轉換”。由此,本研究擬通過行為和眼動技術在不同的歇后條件下對歇后語的加工進行研究,試圖揭示“歇后”條件不同會造成語匯加工的差異,導致理解時間不同,證實歇后語名稱中“歇后”的語義本質。

二、實驗1不同的歇后條件對歇后語加工的影響

(一)被試

27名漢族大學生,男12人,女15人,平均年齡(20.15±0.98)歲,視力或矯正視力正常,實驗后獲得少量報酬。

(二)設計與材料

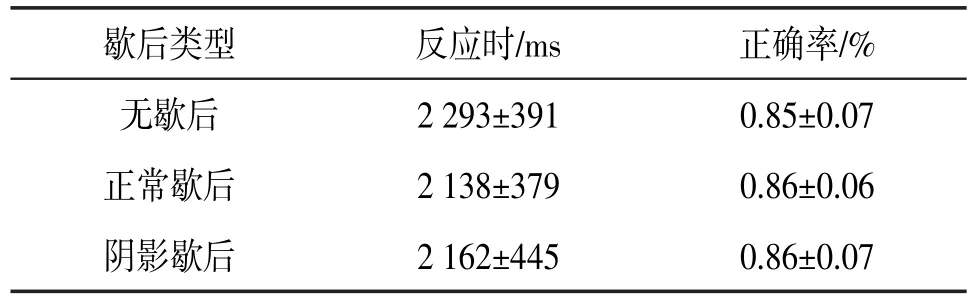

單因素被試內設計。從《中國歇后語大辭典》〔9〕和《歇后語9000條》〔10〕中選取喻意型歇后語200條,由180名大學生評定歇后語的語義突然度、預測度、理解度、熟悉度、表象度和前、后語節語義一致度。從評定材料中按照前、后語節的長度選取150條歇后語作為實驗材料,匹配各語義性質后將刺激分為三組,每組50條,各語義性質之間的差異均不顯著,P>0.05,見表1。采用不同的切分方式呈現三類歇后語,據此形成不同的“歇后”條件,第一類歇后語前、后語節無切分,如“王婆賣瓜自賣自夸”,即無“歇后”;第二類歇后語前、后語節用破折號“——”進行切分,如“王婆賣瓜——自賣自夸”,即正常“歇后”;第三類歇后語前、后語節采用陰影進行切分,如“王婆賣瓜自賣自夸”,即陰影“歇后”。另外,匹配前、后語節語義不相一致的同類歇后方式的歇后語120條作為填充材料,每類40條。填充材料的結果不納入統計。

表1 三類歇后語語義性質匹配情況(M±SD)

(三)程序

采用E-Prime軟件編程。實驗中,屏幕中央首先呈現紅色的注視點“+”500 ms,接著采用32號宋體隨機呈現三種切分方式(歇后條件)的歇后語。被試按“F”和“J”鍵判斷前、后語節語義是否一致,按鍵在被試間平衡。反應后給予1 000 ms的反饋,之后進入下一次試驗。正式實驗之前有24次練習,正式實驗共包含270個Trial。計算機自動記錄被試反應時和錯誤率。

(四)結果與分析

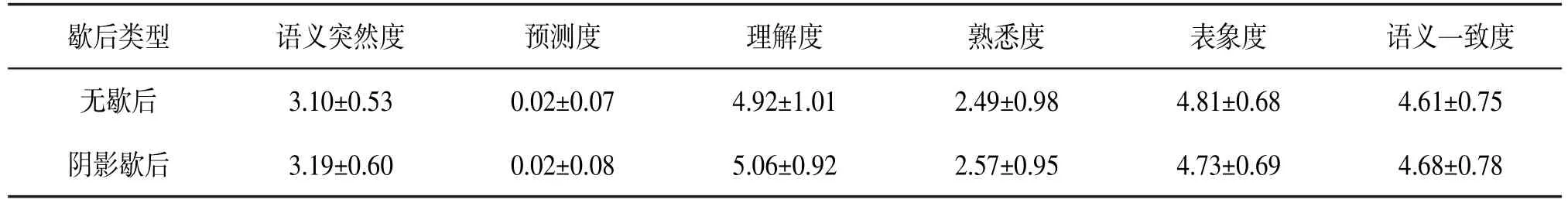

反應時分析時剔除反應錯誤和(M±2.5SD)之外的數據,占16.76%。結果見表2。

表2 在不同歇后條件下目標刺激的反應時和正確率(M±SD)

反應時的方差分析表明,歇后類型的效應顯著 ,F1(2,52)=15.26,P<0.001,η2=0.46;F2(2,147)=5.18,P<0.01,η2=0.33。多重比較分析表明,無歇后條件下的歇后語反應時最慢,正常歇后條件和陰影歇后條件下的反應時無差異,兩者均短于無歇后條件下的反應時。正確率的方差分析表明,三類條件下對歇后語反應的正確率無差異,F1(2,52)=0.81,F2(2,147)=0.67,P>0.05。

(五)討論

實驗結果表明,不同“歇后”條件下歇后語加工時間存在差異,前、后語節在空間上無“歇后”的語匯材料反應最慢。為了避免“正常”歇后語前、后語節之間的破折號“——”與無歇后條件造成的長度差異,實驗設置了陰影歇后條件。結果發現,陰影歇后與正常歇后條件下的語匯加工無差異,均快于無歇后條件。實驗結果表明,在即時條件下,歇后語的加工需要空間上的分離(“——”)或標示(“陰影”)。歇后語經常采用“——”來連接前、后語節,這一形式具有加工速度上的優勢,歇后語的“歇后”更多的是語義上的轉折,表現在空間形式上即以破折號“——”來實現。因此,“歇后”的本質在于標記語義加工層次,語氣上的停頓或者采用“破折號”均是為了方便前一語節具體概念的轉換和合成,同時,破折號或陰影仿佛一個加工“觸發器”,意味著前一語節語義結束,后一語節(抽象語義)語義合成開始。

三、實驗2不同的歇后條件對歇后語理解的影響:眼動實驗的證據

(一)被試

27名漢族大學生,男10人,女17人,裸眼視力>4.8,平均年齡(19.82±1.04)歲,實驗結束后支付少量報酬。未參加實驗1。

(二)設計與材料

單因素被試內設計。從評定材料中選取歇后語60條,匹配各語義性質后分為兩類,每組30條,各語義性質差異均不顯著,P>0.05,見表3。一類按照陰影切分方式呈現,如“王婆賣瓜自賣自夸”,即陰影“歇后”;一類無切分,如“王婆賣瓜自賣自夸”,即無“歇后”。為了使不同條件下歇后語長度一致,實驗2未選取“破折號”切分的語匯材料。歇后語的前一語節均為五音節,后一語節均為四音節。同時,選取其他歇后語40條,將前、后語節的順序打亂后重新組合作為填充刺激,填充刺激也按照陰影切分和無切分兩類方式呈現,各20條。填充刺激的結果不納入統計分析。

(三)實驗儀器

實驗儀器是Eyelink 1000型高速眼動記錄儀,采樣頻率為1 000 Hz,選用瞳孔模式采集數據。呈現刺激的顯示器為19英寸,刷新頻率為60赫茲,分辨率為1024×768。眼動記錄儀追蹤分辨率的閾限值為瞳孔直徑的0.2%。

表3 兩類歇后語語義性質匹配情況(M±SD)

(四)程序和數據處理

個別施測。實驗開始前,采用托架固定被試頭部,眼睛距離顯示器約75 cm。首先進行校準。包括刻度標示(calibration)、刻度確認(validation)和漂移校正(drift correct)。校準和確認后,被試需完成14個練習以熟悉實驗流程。實驗采用E-Prime軟件編程。實驗中,屏幕中央首先呈現紅色的注視點“+”500 ms,之后采用36號宋體呈現材料,黑色刺激呈現在白色屏幕中央,要求被試對前、后語節語義是否一致進行判斷,按“F”和“J”鍵反應,按鍵在被試間平衡。被試反應后,刺激消失并給予1 000 ms的反饋。之后進入下一個Trail。整個實驗共包含100個Trail。需時15分鐘。數據處理時,首先將歇后語前、后語節劃分出2個矩形興趣區。通過Data?viewer數據分析軟件導出興趣區的眼動數據,使用SPSS 11.5進行統計分析。

(五)結果與分析

1.行為數據結果

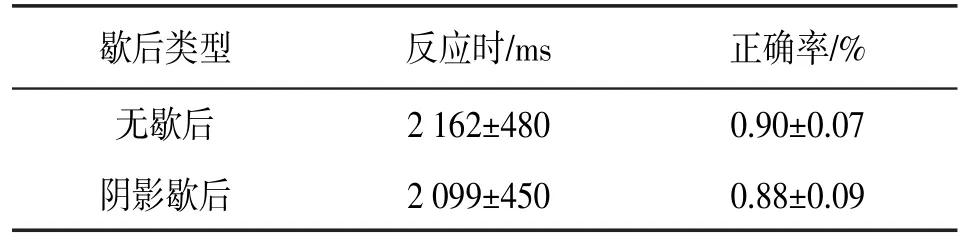

反應時分析時剔除反應錯誤和(M±2.5SD)之外的數據,占12.56%。結果見表4。

表4 在不同歇后條件下目標刺激的反應時和正確率(M±SD)

反應時的配對樣本t檢驗表明,切分條件的效應被試檢驗顯著,t1(26)=2.53,P<0.05,d=0.41,項目檢驗不顯著,t2(58)=0.77,P>0.05。無切分條件的反應時顯著慢于切分條件。錯誤率的配對樣本t檢驗表明,切分條件的效應不顯著,P>0.05。結果表明,陰影切分促進了歇后語前、后語節語義一致性的判斷。

2.眼動數據結果

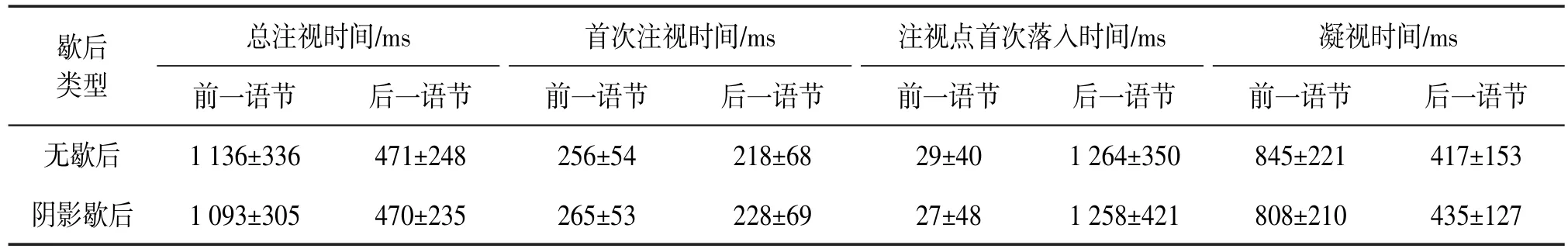

刪除行為數據中反應錯誤的項目和(M±2.5SD)之外的數據。分析兩個興趣區的總注視時間、首次注視時間、注視點首次落入興趣區的時間和凝視時間,見表5。

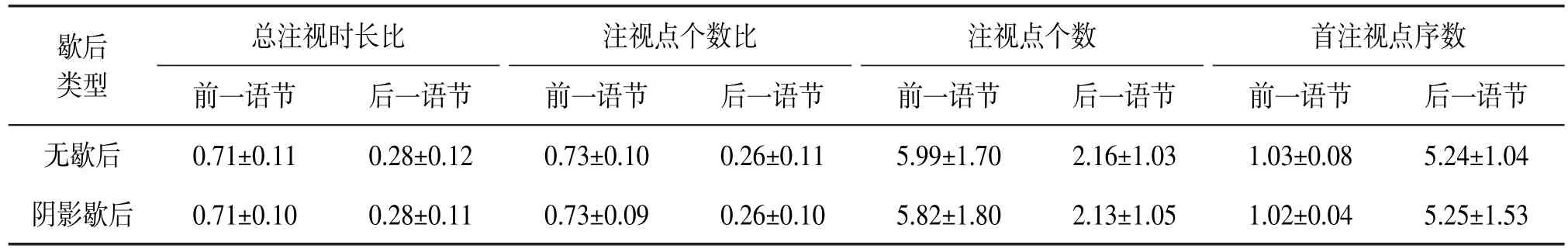

同時,關注兩個興趣區的總注視時長比、注視點個數和個數比、首注視點序數,見表6。

表5 不同歇后條件下前、后語節興趣區的眼動指標(時間)平均值(M±SD)

表6 不同歇后條件下前、后語節興趣區的眼動指標(比值和數量)平均值(M±SD)

配對樣本t檢驗表明,歇后語前一語節在兩種歇后條件下的總注視時長被試檢驗差異顯著,t1(26)=2.36,P<0.05,d=0.31;項目檢驗差異不顯著,t2(58)=0.90,P>0.05。無歇后條件下對前一語節的總注視時間較長。歇后語前一語節在兩種歇后條件下的首次注視時間差異顯著,t1(26)=2.21,P<0.05,d=0.46;t2(58)=2.00,P<0.05,d=0.32。無歇后條件下對前一語節的首次注視時間較短。歇后語前一語節在兩種歇后條件下的凝視時間的差異被試檢驗顯著,t1(26)=2.67,P<0.05,d=0.53;項目檢驗不顯著,t2(58)=1.45,P>0.05。其余眼動指標的差異均不顯著,P>0.05。同時,配對樣本t檢驗表明,歇后語后一語節在兩種歇后條件下的眼動指標的差異均不顯著,P>0.05。

配對樣本t檢驗表明,在兩類“歇后”條件下,被試對前一語節的加工和對后一語節的加工在各眼動指標上均存在顯著差異,P<0.05或P<0.001,且趨勢相同。歇后語的前一語節需要更多的注視時間且首次注視時間較長,首先得到關注和加工、凝視時間較長、注視點個數較多。

(六)討論

行為數據的結果發現,和即時條件下的切分結果相同,陰影切分易化了被試對歇后語的加工,表明歇后語前、后語節形式上的分離促進了被試對語料語義一致性的加工。眼動實驗的結果同樣表明,在陰影切分的條件下,被試對前一語節的總注視時間和凝視時間均較短,而對前一語節的首次注視時間較長(見表5)。陰影使得被試容易對前、后語節成功“斷句”,因此,對已經做出區分的前一語節首次注視時間增加,原因是被試對無切分條件下的歇后語的加工還需完成前、后語節之間的分離。雖然首次注視時間增加,但是這種“增加”的效果反而縮短了整個歇后語的加工時間,也使得在“陰影”切分條件下對前一語節的總注視時間和凝視時間減少。

另外,眼動實驗結果表明,切分所造成的加工差異更多地表現為對歇后語前一語節的加工差異,后一語節在各項指標上均沒有顯著差異。實驗結果證實,歇后語表義的確定性主要通過后一語節來確定,前一語節在后一語節未出現前呈現出表義的不確定性。例如前一語節“石頭上耕地”在語義的確定性方面不如后一語節“白費力氣”清晰明了。因此,在確定后一語節的意義后,被試才能對兩個語節情景和語義是否匹配作出判斷。在加工的過程中,被試需要對前、后語節的意義反復比對,因而前一語節的加工時間增加了。實驗結果發現,對前一語節的加工需要更多的注視時間、凝視時間和注視點個數等,與后一語節存在顯著的差異。

四、討論

(一)歇后語名稱定義的本質

由于歷史遺留問題,歇后語名稱的內涵一直存在爭議。許多研究者,包括權威辭書在內均認為對歇后語名稱的定義存在兩種觀點,一種觀點因襲了“縮腳語”的思想,認為歇后語的前一語節即可實現表義的功能,后一語節無需呈現;另一種觀點認為,歇后語的“歇后”是指前、后語節在形式上的有效分離,口語中的語氣停頓或書面語中的“破折號”形式均是為了實現對前后語節的語義分割。馬利軍和張積家的研究指出,歇后語可以省略后一語節的條件是熟悉度高〔6〕。但是,由于地域和文化的不同,同樣的歇后語對于不同的個體可能熟悉度不同,因此,語言表達者須在語料傳遞時提供完整的語匯,后一語節必須呈現。那么,歇后語的“歇后”是否指語氣上的停頓呢?語言的本質在于構建意義,實現交流。實驗1結果發現,歇后語采用“破折號”作為連接符易化了對刺激的加工,同時,陰影切分也易化了對刺激的加工。這表明,形式上的有效分離促進了歇后語的加工,若不呈現“陰影或破折號”,被試的加工明顯變慢。因此,歇后語的“歇后”本質在于對前、后語節進行有效分離,無論是口頭語言中語氣上的停頓,還是書面語言中使用“破折號”連接都是為了實現前、后語節的隔斷,切分方便了語義的分層處理。

事實上,歇后語前一語節的意義更多地顯示出不確定性,這種意義的不確定性源自語言的不確定性以及結構的不穩定性,前一語節自然概念的“隨意組合”并不存在一個單一的終極意義,其意義合成往往蘊含了更為豐富多樣的可能性。如歇后語的前一語節“趕車不帶鞭子”,雖然是簡單的名詞概念的組合,卻可以產生多種意義,這是因為上述概念的組合具有“隨意性”,不是日常生活中固定的語匯表達,無法形成確定的意義指向。索緒爾認為,語言符號在時間的線條上相繼出現,表現出單維度的特性〔11〕。能指(即聽覺)和所指(即概念)是構成符號的兩個成分,它們通過由語用確定的價值建立起某種契約關系,確定的價值依賴于能指和所指的切割組合〔12〕。當聽覺形象轉換成空間形式時,語言理解需要有效的切分。因此,具有前、后語節的歇后語,在兩個語節之間呈現語氣上的停頓或書面語上的“破折號”就發揮語言能指和所指的切割效應,方便了語言單位的有效加工。事實上,歇后語前、后語節的空間“歇后”是長期語用切割經驗的積累,無論是分開獨立呈現還是使用破折號連接,目的在于語匯材料的有效快速加工,同時,也為了實現歇后語詼諧幽默的情緒表達功能。

(二)歇后語前、后語節語義關系的本質

歇后語的前、后語節的理解為什么需要一定的時間間隔呢?這與歇后語的內部關系有關。歇后語的前、后語節并不存在語義上的直指性,“能指”和“所指”之間并不存在語義的必然對應。前一語節對后一語節更多地發揮語言的美學功能。語義的偏離恰恰是為了展示表達的效果。實驗2眼動數據發現,無論是切分還是無切分條件,被試對后一語節的加工均沒有差異。切分更多地易化了被試對前一語節的加工。而且,前一語節的加工時間幾乎是后一語節的2.5倍多,表明對歇后語的理解,前一語節是加工中心。之所以前一語節需要更多的加工時間,源于歇后語特殊的語義構成。通常,后一語節表示基本意義,前一語節表示附加意義,兩者有機合成。附加意義是對基本意義的色彩化。在歇后語的創作中,雖然前一語節的生成受說話人的交際意向以及語言的常規關系制約,但由于詞匯組合的“多義性”,前一語節的意義彌散程度大,表意不確定〔13〕。而且,多數時候,前一語節的語義偏離是受主體“意向度”的控制。由于創作者的主體因素、社會文化因素均會影響語言的理解,前、后語節的語義無法對等,對歇后語的加工是尋找最佳理據,激活原型或慣用意義的過程。因此,實驗2發現,由于基本意義語義單一固定,所需加工時間較少,但是,附加意義的語義多樣,所需加工時間較多。

同時,通過對實驗2中總注視時長、首次注視時間以及注視點個數的分析可知,雖然基本意義的語義單一,被試對后一語節的加工時間較短,但是,被試依舊需要不斷比對兩個語節的語義是否匹配。通常,歇后語的前一語節可以分作兩類。一類是以真實經驗作為語言材料,如“兔子尾巴——長不了”;另一類以反經驗或虛假經驗作為語言材料,如“老虎拉車——沒人敢(趕)”。無論是哪種經驗,前、后語節的加工均不是為了實現語義的經驗功能和語法的邏輯功能。語義的重點在于指向語言本身,以體現話語的諧趣性。通過前、后語節的語義轉向或偏離來形成歧義,語義雙關的歇后語有其特別的與“前一語節”相合的情景義,又有在上下文語境中慣用的語義。慣用義是表達內容,情景義是表達效果,在“后一語節”中兩義實現交匯通達。實驗2結果證實,雖然前一語節敘述的都是較為簡單的生活概念構建的事件,但是,被試需要依照后一語節意義確認簡單概念的組合是否蘊含了基本意義,因此,注視點個數較多、注視時間較長。而且,鑒于前一語節的新穎性,被試不斷地通過眼跳實現對意義的重新提取、組合,目的在于尋找后一語節在前一語節中的理據。前一語節的存在鋪設了歇后語理解過程中由靜態向動態的語境轉變,因此,理解需要反復的注視。

本研究結果支持概念合成理論〔14〕。概念合成理論認為,涌現(emergent)是人類基本的認知方式。歇后語的前一語節自動涌現形成輸入空間,輸入空間期待后一語節完成概念合成。如“老太太上雞窩——笨蛋”,前一語節刻畫了“老太太”“雞窩”等空間,這些概念的激活自動涌現出相應的性質,如老太太可能行動能力弱,笨拙;雞窩有雞蛋等。因此,合成理論認為,前一語節構建心理空間,心理空間儲存概念激活的相關事件和性質,形成組織框架。組織框架規劃概念元素的對應關系。具有相同組織框架的兩個空間容易形成映射關系。在建構合成網絡的過程中,組織框架隨個人經驗不斷修改和擴展。因此,后一語節是前一語節語義的映射合成,而在加工過程中,需要對前一語節的概念組合反復對比,并同時與后一語節的語義進行映射,確認語義的一致性,使得歇后語的理解表現為以前一語節為加工中心的處理過程。實驗2的眼動數據證實了前一語節耗時較多的事實。由此,歇后語的“歇后”其根本目的在于方便前一語節和后一語節所形成空間和概念的合成,以完成對語料的理解。