PPP促城投企業轉型發展

——以杭州市城投公司為例

□ 張磊 高輝

上世紀90年代以來,城投企業作為地方政府性債務融資的主渠道,為我國城市發展及城鎮化建設發揮了巨大作用。但隨著地方債務風險的凸顯和2014年國辦發43號、2017年財預〔2017〕50號、2018年財金〔2018〕23號等多個政策文件的頒布實施,政府投融資平臺以政府信用為擔保的融資行為受到全面制約,倒逼城投企業必須加快轉型實現自身的可持續發展。大多數城投企業從城市基礎設施項目建設起家,最擅長城市基礎設施建設和管理,因此,2014年以后國家在基礎設施領域大力推廣PPP模式,實際上是為城投企業創造了轉型的有利契機,但是,在實際推進過程中也面臨不少挑戰。近年來,杭州市城市建設投資集團有限公司(以下簡稱“杭州城投”)緊緊抓住PPP機會,利用PPP項目全面強化服務城市建設和運營的能力,實現了業務專業能力、投融資能力以及運營管理能力的全面提升,走出了一條加速構建現代企業制度之路。

路徑分析

一直以來,城投作為政府性平臺公司,以落實政府重大專項任務為基本職能,核心功能就是籌集項目建設資金,接受政府委托承擔大量城市基礎設施、配套設施建設項目任務,項目經營好壞與企業沒有多大關系。與傳統政府投資方式相比,政府與城投企業是明確的契約關系,雙方的職權利更清晰。政府需承擔合同中明確的各項義務,政府財政支付能力需經過第三方評估,資金安排列入財政預算。企業也需根據自身的戰略與實力,通過對項目風險與收益的整體評估,做出是否參與以及如何參與等決策。PPP模式是以市場化經營方式更好地服務于政府,政企關系發生了重大改變。具體而言,即從關注政府任務向關注市場效益和政府任務并重轉變、從被動接受任務向主動有為轉變、從政府指令型投資向市場要素配置型投資轉變。積極參與基于契約的PPP模式,有利于理清城投與政府的關系,加快促進城投企業向現代企業轉型。

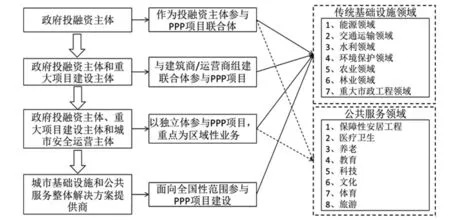

但是,由于各地處于不同的經濟發展階段,導致各地城投企業的發展水平參差不齊。根據對城投企業發展現狀的調查,基本可分為四種類型,也可以稱為四個發展階段:第一類,政府投融資主體;第二類,政府投融資主體和重大項目建設主體;第三類,集政府投融資主體、重大項目建設主體和城市安全運營主體于一身的政府性投資公司和大型集團公司;第四類,城市基礎設施和公共服務整體解決方案提供商(見圖1)。

第一類城投企業屬于輕資產企業,它只具有投融資能力,因此在參與PPP項目時通常以投融資平臺的角色參與,可發揮其出色的投融資能力優勢,與其他建設和管理能力強的企業共同組建聯合體,分工協同。第二類城投企業已經具有一定的建設能力,在項目建設管理方面具有一定的經驗和基礎,應重點參與地方性的傳統基礎設施建設項目,主要參與投融資和建設環節,后期運營維護可考慮外包。第三類城投企業已經具備一定的企業規模,具有較強的投融資、建設和城市運營能力,這類企業既可以獨立體的形式參與PPP項目,也可與外企業合作;在領域選擇方面,應考慮地方政府的需求,除關注傳統基礎設施建設領域,可適當將業務板塊布局于公共服務領域。第四類城投企業能獨立完成整個項目的實施,已具有很強的市場競爭力,應積極抓住時機,布局全國范圍PPP業務,不斷擴大業務板塊。

盡管城投企業利用PPP轉型的路徑比較清晰,但也必須看到,城投企業因受體制機制約束,在參與市場化PPP時仍面臨巨大挑戰:一是企業及企業員工的市場化意識薄弱;二是企業內部機制不完善;三是缺乏專業化人才;四是項目綜合管理能力不足。

轉型實踐

杭州城投成立于2003年6月,已從最初的國有資產管理、資本經營和城市投融資建設逐漸發展成為擁有公共交通、城市水務、城市能源、城市建設、城市環境、置業發展六大經營板塊19家下屬企業的大型國有企業。截至2017年底,總資產達到1154.26億元,凈資產為446.74億元,企業營業收入為229.07億元,利潤總額達23.07億元,資產負債率為61.03%。從2016年2月獲得第1個PPP項目起,至今共獲得13個PPP項目,總金額309.22億元,分布在杭州、溫州、臺州、衢州等地,涉及交通運輸、市政工程、城中村改造、特色小鎮等建設內容,有力地推進了城投內部體制機制創新,加速了外部資源融合,實現了經營業務的快速增長。

圖1 城投企業的轉型路徑選擇

把參與PPP項目作為推動企業轉型升級的重要契機。杭州城投處于上文所述第三發展階段,既履行政府的投融資職能,也承擔著杭州城市基礎設施建設和運營的責任。企業比較早就預測到城市基礎設施建設業務市場化的趨勢,因此十分重視政府大力推動PPP帶來的機會。2012年企業與杭州市建委簽訂“紫之隧道BOT”項目協議,項目于2016年8月10日順利通車,并獲得2017年魯班獎,成為浙江省市政工程城市隧道同時也是全國城市隧道群的第一個魯班獎,這個項目為公司培養了PPP項目管理人才,積累了PPP項目操作經驗,為全面參與PPP項目競爭提供了重要的業績支撐。

制訂全產業鏈參與PPP項目的戰略。杭州城投圍繞“重大城建項目的建設主體、城市基礎設施的投融資主體、市政公用設施的運營主體”的企業定位,承擔著“城市居民出行保障、城市居民用水及城市污水處理保障、城市居民能源(天然氣)保障、城市垃圾處置保障、城市道路(橋隧)養護保障”的社會職能,業務領域覆蓋公共交通、城市供排水、供氣等在內的九大行業,基本覆蓋城市公共市政設施和服務,已經培育起城市基礎設施全壽命周期全產業鏈服務能力。從項目縱向發展來看,杭州城投實質上是一家集投融資、建設和運營三個平臺為一體的集團公司,能為PPP項目提供全壽命周期的實施和管理。通過整合這種全壽命周期及城市運行的全行業覆蓋優勢,杭州城投在承擔市政公用設施PPP服務項目上具有明顯的優勢。按照這種思路,杭州城投有效地組織集團內部資源共同參與PPP項目,重點在垃圾處理、污水處理、熱電、交通運輸和城市綜合管廊領域尋求發展。

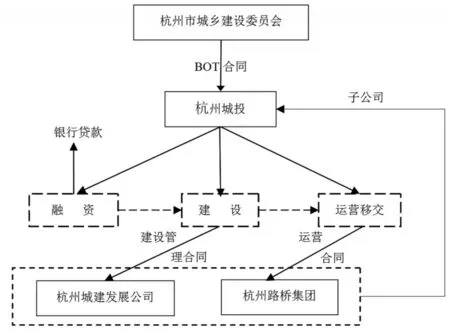

以交通運輸為例,紫之隧道作為“國內最長的城市隧道”,總投資近45億元,杭州城投以集團整體隱形扮演SPV項目公司的角色(見圖2),充分發揮其融資優勢和全壽命周期全產業鏈服務能力,集團負責進行項目前期的投融資運作事務,近七成投資來自于較低融資成本的各大銀行貸款,其信用受到金融機構認可;城投集團下屬城建發展公司成立紫之隧道建設指揮部,具體負責項目的建設期管理,并委托集團控股的杭州市路橋集團有限公司負責項目運營。統分結合的模式,充分發揮了集團和下屬公司的優勢,也調動了各單位的積極性,保證了項目順利推進。

加強PPP項目績效考核提升企業自身實力。PPP項目運行周期長、風險大,同時需要兼顧經濟效益與社會效益,社會資本只有具有較強的融資和建設運營能力,才可能獲得成功。因此,內部必須建立完善的考核和激勵機制。以紫之隧道工程為例,杭州城投在項目之初就提出爭取“錢江杯”的考核目標,并且要求紫之隧道項目指揮部和養護公司均根據PPP協議制定質量、安全、財務、運營養護等相關管理制度。項目指揮部在日常管理工作中,定期組織召開各方協調會議,形成項目進展報告,與政府部門之間保持穩定的溝通渠道,在建設期的質量、進度、安全、成本目標控制方面均取得了顯著成效。企業在項目建設期結束后委托第三方進行中期評估,使績效考核結果更具客觀性和公正性。憑借良好的經濟效益和社會效益,項目先后獲得“錢江杯”優質工程獎和魯班獎。

圖2 紫之隧道項目運作示意圖

發揮國企優勢、整合外部資源、彌補企業短板。杭州城投不斷整合外部優質資源,積極彌補短板,提升集團的專業化實力。2018年杭州城投資產管理集團有限公司與浙江交工集團、浙江融達、龍元明城聯合設立了杭州城投基礎設施投資管理有限公司,擬發起設立首期規模40億元PPP產業基金,共同打造PPP市場化運行平臺,搶占基礎設施(PPP)投資高地。企業間共同合作,相互分享PPP項目信息與資源,共同承擔風險與收益,形成戰略互助聯盟,一方面可以增強杭州城投在大項目上的競爭力,另一方面可以作為以項目促發展的PPP戰略之一。

剝離城投企業的政府性融資職能、轉型為以經營性業務為主的一般工商企業是大勢所趨。在國家大力倡導公用基礎設施采用PPP模式的大背景下,城投企業必須借助PPP模式實現由“行政化”企業轉型為“市場化”企業。結合杭州城投突破PPP發展和企業發展的瓶頸、成為“城市基礎設施全產業鏈服務企業”的經驗,建議各地城投:一是立足發揮自身的優勢,通過組建聯合體、收購等方式來彌補市場化競爭中的不足;二是在內部建立起完整的績效考核和獎勵機制,激發自身活力,實現向“市場化、實體化、規范化、多元化”轉型。