滲透思維品質培養的初中英語閱讀LIC教學模式探究

■程 璇

作為語言核心素養中的重要組成部分,思維品質指人的思維個性特征。它應體現學生個體思維水平的差異,反映其在發散性、靈活性、創造性、批判性、邏輯性、敏捷性和系統性等方面所表現的水平和特點。初中階段學生的心理水平屬于半成熟半幼稚階段,學生的生理和心理都出現巨大的飛躍,其思維創造性和批判性得到明顯增強,這是思維品質培養的重要階段。因此,筆者認為在初中英語課堂上培養思維品質是有必要的。

作為初中英語的重要課型之一,初中英語閱讀教學中包含了思想和語言相互作用的過程,充滿了一系列復雜的思維活動。而目前的初中英語閱讀教學尚存在很多問題,部分教師以“閱讀課”的名義進行單純的詞匯和語法教學,最常見的表現是將文本、語言、思維三者剝離,匆匆“過一下”閱讀文本。而且對文本停留在淺層級的理解上,存在著泛讀、窄讀、一言堂等現象。缺乏整合、碎片化的教學設計違背了以生為本的宗旨,沒有體現學生的主體地位,阻礙了學生閱讀能力體系的構建,剝奪了學生用英語訓練思維的機會。隨著課改的深入,許多教師已經開始認識到思維品質培養的重要性,正在逐漸優化英語閱讀教學模式。

一、LIC教學模式的理論依據

Bloom將認知領域的教育目標從低到高排列分類,共整理出六個層次:知道(知識)、領會(理解)、應用、分析、綜合和評價。為了更好地體現思維活動和學習活動的層次性,將其進一步分類,不難看出前三個層次為低階思維,后三個層次為高階思維。依據層次需求理論,進一步為閱讀策略提供依據。Crawley&Moun?tain應用Bloom的認知目標分類法,提出了閱讀層次理論,將閱讀過程由淺入深分為字面閱讀、解釋性閱讀和評判性閱讀三個層次。字面閱讀重在理解文本記憶要素,解釋性閱讀重在應用轉化文本信息,評判性閱讀重在綜合分析并有效評價文本信息。而這三者之間是漸進和包含的關系,即低層次的閱讀總是為高一層次的閱讀打下基礎,并包含在其中。閱讀層次理論為初中英語閱讀教學提供了一個很好的理論框架,在充分考慮學生的閱讀水平和思維水平的大前提下,教師通過組織設計相應的閱讀活動,在開展語言閱讀實踐的過程中對學生進行不同層次的思維訓練。

二、LIC教學模式中培養學生思維品質的課例呈現和分析

閱讀是一個循序漸進的理解過程。結合LIC教學模式,在初中英語閱讀過程中讓學生學會用英語獲取信息、處理信息,提高學生分析和解決問題的能力,立足于批判性思辨品質的培養。

現以牛津版初中英語教材7B Unit7 Read?ing A brave youngman的教學片段為例,從字面閱讀、解釋性閱讀和評判性閱讀三個層面,聚焦滲透思維品質培養的初中英語閱讀LIC教學模式的實施路徑。本節課要教授的是一篇敘事文體的閱讀材料,是關于一位名叫林濤的年輕人不顧自身安危,從大火中勇敢地救出鄰居的故事。

1.字面閱讀——勾勒文章要素,加強記憶和理解。

字面閱讀旨在了解作者寫了什么,培養記憶力和表層理解能力,為開展促進思維發展、培養思維品質的解釋性閱讀和評判性閱讀奠定堅實的基礎,因為人的思維活動必須在記憶所保存的材料的基礎上進行。

[教學片段1]

在開展字面閱讀的語言實踐活動過程中,問題鏈的設計與發展學生思維能力息息相關。教師根據情節,將故事分為大火發生前、發生時以及發生后三部分,引導學生通過who,what,where,how等問題,對文本信息進行解碼處理。

教師設計的問題如下:When was the fire? What did theman hear or see? Where did he find Mrs Sun?How did he protecthimself?并追問:How did he save Mrs Sun?Can you give us some examples?What did he receive when he was in hospital? Was he afraid at thatmoment?What does he think of the fire?

[設計意圖]

字面閱讀是較為淺顯的閱讀,用于了解作者寫了哪些內容。對這樣一篇敘事文,教師充分考慮了問題間的邏輯性和緊密聯系性,注重細節和整體的關系,精心設計問題,通過一連串的輔助問題,漸進式地引導學生理解文章內容,找準關鍵信息。教師在提問的同時,也激活了學生的思維,增強了師生互動。教師對動詞進行有針對性的強化,進行語篇整理,提高了課堂教學效率,并為解釋性閱讀和評判性閱讀奠定了重要基礎。

2.解釋性閱讀——理清故事情節,培養邏輯思維。

解釋性閱讀建立在字面閱讀之上,要求學生應用所獲取的知識或信息來解決高一層次的問題,理解作者寫作思路。通過設計多種探究活動,加大語言的輸入和信息的再加工,學生能夠在課堂上保持較高的積極性和良好的學習狀態,思維能力得到進一步提升。

[教學片段2]

在學生對全文理解的基礎上,給予其更為開放的平臺。教師鼓勵學生從不同的角度尋找線索詞并制作出成果,以此增加其對文章的理解深度。通過網上詞云字體的大小和顏色對比的設計,培養了學生辨別重要信息和非重要信息的能力;通過設計出相應的思維導圖,生成多維度思維模式。以下是學生不同的建構模式:

(1)形容詞。以圖1為例:以形容詞為線索,突出了主人公的“young”和“brave”,以及人物的感覺“afraid”“hot”“hurt”和“burnt”,強調人 們 對 于 火 的 態 度“dangerous”“important”“careful”。學生以形容詞為線索來理解文章,生成新的詞匯云圖,設計相關思維導圖。

圖1

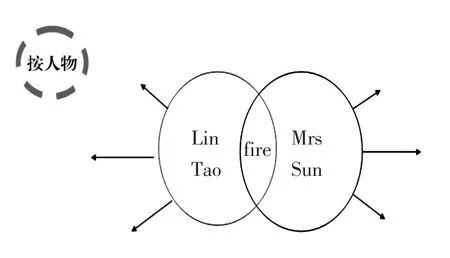

(2)人物。以圖2為例:以文章中出現的人物為線索,獲救者Mrs Sun和施救者Lin Tao因為fire聯系在了一起。再進一步完善信息,在發生大火的時候,獲救者和施救者分別有哪些行為和情緒能突出文章主題“What a brave youngman”。

圖2

教師將上述成果展示過后,鼓勵學生參與交互評價活動。通過交流評價,學生學會積極主動地用英語來表達自己的想法,創新思維、閱讀理解能力得到了進一步激發,并在閱讀的質和量上得到了體現。

[設計意圖]

根據文章內容,在學生初步理解和掌握整體的基礎上,通過解釋性閱讀教學的深入,學生從不同的角度對文章進行解讀,改變了學生以往被動的閱讀習慣,讓學生在合作交流的過程中不斷完善自己的思維體系,以期達到更準確更深刻地理解文章的目的。教師通過思維導圖的創設,鼓勵學生將文本轉化為圖形結構,并通過圖形和文本的互補,拓寬學生思維的廣度,有效提升課堂的思維含量。

3.評判性閱讀——組織開放式討論,培養思辨能力。

評判性閱讀并不僅僅是發現問題或者是一味否定,而是指對事件作出多角度的理性的判斷。為防止學生的思維淺表性、機械性,應讓學生在交流批判中培養獨立思考的習慣和思辨意識。

[教學片段3]

在學生深度解讀了文本結構的基礎上,結合學生的認知水平,教師拋出爭議點:Should people save others from the fire by themselves?針對這個問題,學生分組進行了激烈的討論,表達了不同的觀點。大部分同學對林濤的行為表示贊賞,認為我們應該在別人需要幫助的時候伸出援手,這是中國的傳統美德,也是我們的責任。但也有學生提出,應該讓消防員等專業人士來解救老人,私自解救太危險,對雙方來說都不安全。根據學生的觀點闡述,師生一起討論遇到火災如何自救或救他人,并且總結歸納出適合青少年的安全小貼士。

隨后教師播放視頻并拋出第二個話題:What do you think of fire?并指導學生開展討論。“火是危險的,會燒傷我們的皮膚;火亦是非常有用的,可以取暖、做飯,我們應該小心用火,不玩火,防患于未然。”借此進一步增強學生的安全意識。

[設計意圖]

教師充分挖掘文本,結合學生實際,將社會熱點和文本相結合,通過是否應該救人這個話題,鼓勵學生提出異議,勇于發表自己的觀點;對于火的看法進行思辨式總結,鼓勵學生對自己和他人的觀點進行反思,潛移默化地對青少年進行安全教育。

[教學片段4]

針對本課話題,進行讀后提煉總結。教師給出相關句型,輔助學生語言輸出表達。

Fire Advantages Safety tips How to save yourself How to save people Disadvantages

[設計意圖]

最后環節讀寫結合,教師基于學生前期大量的語言輸入和思維碰撞,精心設計讀后提煉總結,訓練學生總結提煉的能力,體現了英語學科的工具性和人文性的統一。學生通過自主總結提煉,不斷完善自己的思維體系,提高語言綜合運用能力。

三、結束語

在英語閱讀課中滲透思維品質的培養是“課標”的要求,也是學生全面發展的要求。如何讓思維品質在初中英語LIC教學模式中落地開花,以期達到發展學生的核心素養的目的?筆者結合自身教學實踐探究,認為教師在教學中還應注意以下幾點:

1.把握作者寫作意圖,提升整體語篇分析能力。

教師對于語篇的整體把握程度決定了學生的理解程度,因此教師應在課前強化語篇意識,關注文本特點,明確主線,以及各部分間的聯系,加強對文本和作者意圖的分析與理解,找到解讀文本的切入口,為學生正確理解文本提供保障。

2.精心設疑發問,討論強化新知。

通過硬性問題和軟性問題的精心創設,為學生“設疑”,為學生提供思辨的沃土;讓學生“生疑”,打破對文本淺層的認知,通過不斷的發問、追問,為學生“解疑”提供支撐,達到激發學生思維的目的,培養其理性的思維品質,讓學生真正成為知識獲取的主動參與者和建構者。

3.合理分配時間,注重評判性思維的培養。

教學不應被禁錮于教師預設的圈子里,學生應始終處于教學過程中的主動地位。根據不同的學情,教師應合理安排字面閱讀、解釋性閱讀和評判性閱讀的教學環節。教師在做好字面閱讀和解釋性閱讀的鋪墊工作后,應留出更多的時間用于培養學生的高階思維,激發和鼓勵學生進行思考和辨析,形成自己獨有的認知思維。