消化道腫瘤術后早期腸內營養支持的護理療效

李惠云,李亞改,羅興敏

(河南省舞鋼市人民醫院,河南 平頂山 462500)

消化道腫瘤在臨床上較為常見和多發且病情較為復雜,主要采用手術治療控制患者病情,療效確切,但手術創傷易使患者出現代謝紊亂及機體免疫功能受損等問題[1]。因此,有效糾正創傷后機體營養不良十分重要,主要目的是避免患者免疫功能低下及出現感染。基于此,臨床上在護理消化道腫瘤患者時提出了早期腸內營養支持,并取得了較好的效果。筆者深入分析給予消化道腫瘤患者術后早期腸內營養支持的護理效果,現報道如下。

1 臨床資料

選擇2016年1月至2017年1月在舞鋼市人民醫院就診的消化道腫瘤患者52例為觀察對象,均為首次經臨床、內窺鏡檢查、影像學和病理確診為消化道腫瘤。按照隨機數字表法將患者分為對照組和觀察組,每組26例。對照組男19例,女7例;年齡34~78歲,中位年齡(65.24±3.29)歲;胰頭癌9例,膽管癌7例,肝癌5例,胃癌5例。觀察組男20例,女6例;年齡33~79歲,中位年齡(65.21±2.35)歲;胰頭癌10例,膽管癌6例,肝癌6例,胃癌4例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2 治療方法

2.1 對照組 給予延遲腸內營養。術后24 h,嘗試給予患者延遲腸內營養。患者所需能量由腸內營養和腸外營養各提供50%[2],腸內營養需將腸內營養混懸液TPF(能全力)[紐迪希亞制藥(無錫)有限公司,國藥準字H20010284]、生理鹽水按照1∶1配比,術后48~72 h給予腸外營養,逐漸過渡到全腸內營養,同時靜脈補充不足的能量和水分。

2.2 觀察組 應用術后早期腸內營養,待患者腸道功能恢復至正常水平后,給予患者經鼻腸管24 h持續均勻泵入能全力或者其他腸內營養制品(腸內營養乳劑、腸內營養混懸液SP等)。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 觀察并比較兩組患者術后腸蠕動恢復時間、住院時間、術后并發癥發生情況,如腹痛腹脹、靜脈炎、腹瀉、低血鉀、高血糖、膽紅素升高等。調查患者滿意度情況,分為滿意、比較滿意、不滿意。

3.3 結果

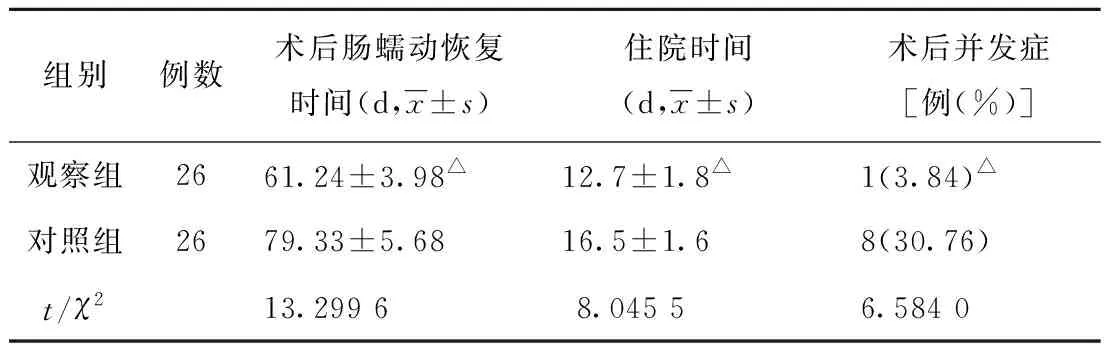

(1)腸蠕動恢復時間、住院時間、術后并發癥比較 見表1。

表1 兩組消化道腫瘤患者術后腸蠕動恢復時間、住院時間、術后并發癥比較

注:與對照組比較,△P<0.05

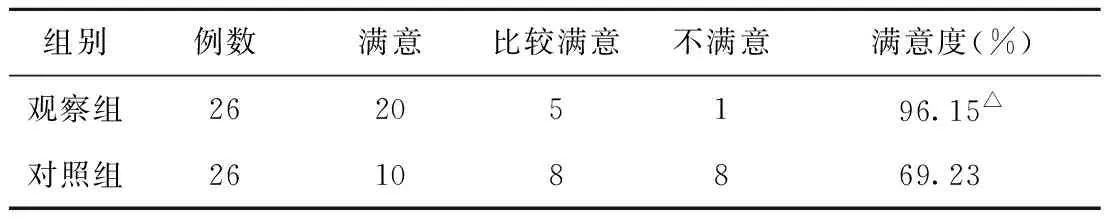

(2)滿意度比較 觀察組滿意度明顯優于對照組(χ2=6.5840,P<0.05)。見表2。

表2 兩組消化道腫瘤患者滿意度比較(例)

注:與對照組比較,△P<0.05

4 討論

消化道腫瘤臨床發病率較高,且術前多存在不同程度的消化道功能障礙、消化道不完全性梗阻,以及不同程度的營養不良[3],導致患者手術耐受性降低及術后并發癥發生率增加,患者住院時間延長及臨床療效下降。

傳統恢復理念認為,消化道腫瘤術后消化功能恢復最佳時機是72 h內,包括消化功能、吸收功能、分泌功能、運動功能等基本恢復[4],雖在護理期間提出了延遲期腸內營養,但是效果欠佳。因此又提出了術后早期腸內營養支持,通過給予患者腸內營養維持患者營養狀況、內臟器官的各種生理功能[5],進而促使患者腸道形態和腸道功能的恢復,避免患者菌群失調,降低患者出現腸源性感染的概率。

在進行術后早期腸內營養支持時,需要遵照醫囑進行腸內營養制劑的選擇。如能全力在使用前需要正確配制并確保容器上標明了患者姓名、營養液名稱等,置于冰箱中備用,保質期為24 h。同時護理期間給予患者心理疏導,盡量減少因鼻插管引起的不適感,有效疏導患者緊張和恐懼情緒;詳細了解患者心理狀態并告知患者進行營養支持的臨床意義,同時做好患者并發癥的預防護理[6]。出現并發癥后,給予患者對癥護理及支持,多與患者進行溝通和交流,并遵照因人施護的原則,選擇合適的鼻腸管并妥善固定,叮囑患者小幅度翻身,并用手扶住鼻腸管,預防管腔堵塞和營養液沉積于管腔。鼻腸管輸注時間小于8 h,在輸注期間,需要嚴格掌握輸注速度及營養液溫度,在輸入時密切觀察患者反應并加強患者口腔護理,對口咽部充血患者實施霧化吸入處理,并定期監測患者電解質、肝腎功能等。

本研究結果顯示,觀察組患者術后腸蠕動恢復時間、住院時間短于對照組(P<0.05),術后并發癥發生率低于對照組(P<0.05),護理滿意度高于對照組(P<0.05)。表明在消化道腫瘤患者護理期間采用術后早期腸內營養支持,護理效果較好,值得將其作為有效護理辦法在臨床上推廣和應用。