看,它在戰爭中和平建國

李歐

加拿大,一個沒有外敵的國家,一個推崇和平的國家,卻主動參加了多次對外戰爭。通過幫助英國打贏兩次世界大戰,它也逐步加深了自身的獨立性。

加拿大的國訓,一般概括為三個詞:和平、秩序和良政。它應該不是一個好戰的國家,而且地理位置也決定了,它難以受到外敵的威脅—加拿大三面靠海,而南面是與美國近一萬公里的完全不設防的邊界。從理論上說,加拿大對外戰爭的可能性極小。

但是,歷史告訴我們,加拿大建國是一個逐步緩進的過程,而這個過程卻伴隨著對外戰爭。在一定意義上,可以說對外戰爭是它獨立性逐步加深的最重要的動因之一。

一戰中傷亡20多萬

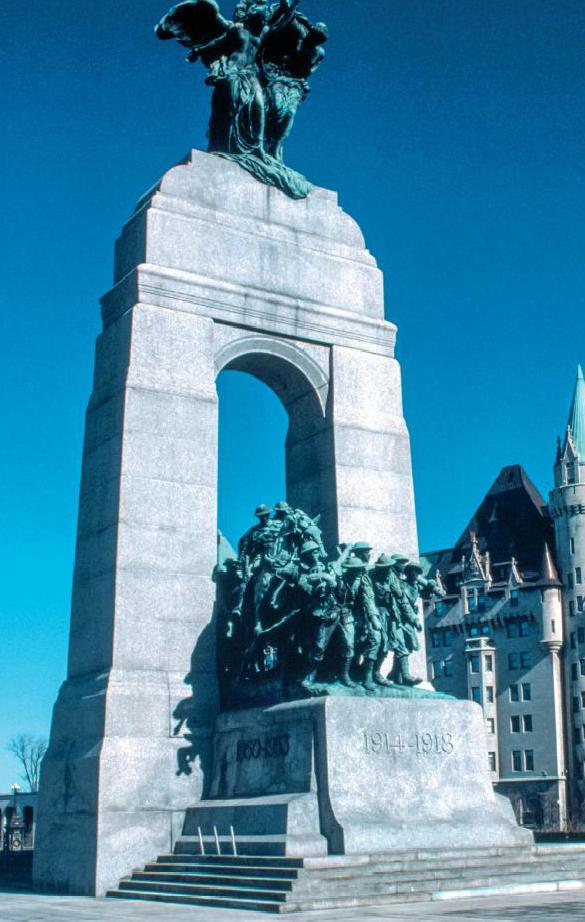

加拿大首都渥太華有兩個中心點,一是國會山,一是矗立在聯邦廣場的國家戰爭紀念碑。紀念碑的主體部分,是一群奔向戰場的加拿大士兵,他們似乎缺乏一種大無畏的英雄氣概和慷慨激昂的犧牲激情,倒像是一群拿著各種各樣的工具,奔向工作地點的農夫、工人。實質上,這反映了加拿大人的一種氣質,決定了做某件事,就堅毅地、從容不迫、不懼艱難地前行。

碑座上刻著加拿大所參加的歷次對外戰爭的時段。“1914-1918”,即第一次世界大戰,當時加拿大是英國的“自治領”,理應自動參戰;但是從1867年《北美法案》施行后,加拿大已經有自己獨立的政府體制和議會,以及獨立的經濟體系和獨立的軍隊,參戰并不是天經地義的。

那時候,英裔加拿大人對父國感情深厚,踴躍志愿參軍;而法裔加拿大人則反感和反對,他們深愛法語文化傳統,但他們對自己的父國—法國,則缺乏感情,畢竟他們是在英法戰爭后因為法國失敗而被法國拋棄的族群。經過爭論,加拿大人以“志愿”的形式跨過大西洋參戰。

缺乏戰斗經驗、缺乏訓練的加拿大軍隊,起初被認為是“菜鳥”部隊。不過,在天寒地凍的荒原、森林生長的加拿大人,其堅毅、沉著的特質,逐漸嶄露鋒芒,成為協約國中最可靠的軍隊。最大的亮點就是“維米嶺戰役(Battle of Vimy Ridge)”—英法軍隊付出重大傷亡,反復攻打,仍然無法攻下的維米嶺,換上加拿大軍隊,一舉成功。這是一戰的重要戰役之一。

不過到了1917年,協約國陷入困境,加拿大總理博登視察了歐洲戰場,深感必須加大投入軍隊,才可能取勝。英法已經筋疲力盡,加拿大志愿兵兵源也已枯竭,必須征兵才能解決困難。可是,征兵提案遭到前所未有的反對,尤其是法裔加拿大人反對。博登用了一系列政治手段,包括解散議會重新大選、組成聯合政府等措施,終于使征兵法案得以通過,新增加十幾萬軍人前往歐洲戰場。

在一戰中,加拿大投入了60多萬軍人,傷亡20多萬。而當時加拿大總人口還不到900萬,可謂付出了重大犧牲。不過,由于“一戰”軍火工業的需求,加拿大從一個樂天知命的農業林業漁業國,變成了一個強大的工業化國家。

更重要的是,保守、甚至有點遲鈍的加拿大人,生長起強大的獨立性。一戰后,英國認同加拿大作為英聯邦的主體國家,與英國平等,是《凡爾賽和約》的簽字國之一。加拿大再也不會被其他國家認為僅僅是英國的殖民地而已。

加拿大國家戰爭紀念碑,實際上就是為參加一戰而犧牲的加拿大人修建的,所以碑座上當時只刻了“1914-1918”。不過,紀念碑建成幾年后,二戰爆發了。

二戰中保衛香港失利

1939年,英法向德國宣戰。加拿大當然可以如同它南方的強大鄰居—美國一樣,隔洋觀火,出售豐富的資源和工業品而獲巨利。可是,出于對英國的情感,當然還有正義感,在猶豫中商討一周后,它也向德國宣戰,再次派出軍隊與英國并肩作戰。

二戰中,加拿大軍隊有兩次慘敗,一次是在香港保衛戰中,全軍覆沒;一次是在迪耶普(Dieppe)登陸戰中,也幾乎全軍覆沒。香港保衛戰的失敗是無可奈何,迪耶普登陸戰卻存在種種重大失誤。不過,它為后來的諾曼底登陸取得了寶貴的經驗。可以說,在一定意義上,正是加拿大軍人的犧牲,才使諾曼底登陸得以成功。

加拿大軍團也參加了諾曼底戰役,并且攻入荷蘭,將饑餓得甚至吃郁金花球莖的荷蘭人解放。至今荷蘭人對加拿大人感激不盡,每年贈送加拿大首都渥太華十萬枚郁金香球莖,聊表謝意。

在二戰中,人口只有1100萬的加拿大,卻動員了100多萬人參戰。歷史總是會重復的,與一戰相同的是,初期加拿大仍然是志愿兵役制,因為與其他參戰國不同,加拿大并沒有受到直接的戰爭威脅。甚至當時的加拿大總理麥肯齊·金還發誓不會施行征兵制。可在1944年戰爭的緊要關頭,他也不得不食言,冒著內閣垮臺的風險,征兵數萬到大洋彼岸。

二戰結束,加拿大以聯合國創始國的身份,與其他大國平等,不過,它沒有國歌、國旗,甚至連憲法制定權都沒有,民選總理上面還虛懸著一個由英國女王任命的“總督”。但是經過“二戰”的血與火,加拿大作為獨立國家就名正言順了。“國家戰爭紀念碑”基座上,理所當然地增加了“1938-1945”。

加拿大在成長:1965年2月15日,正式的楓葉旗在國會大廈升起,這一天也被加拿大人定為加拿大國旗日;在1980年的7月1日(加拿大日),《啊,加拿大》被正式確定為國歌;英國女王也于1982年核準獨立的加拿大憲法,即加拿大人可以獨立地制定與修改憲法了。

建國后獨立性在增長

在經濟上,加拿大高度依賴美國。從理論上講,加拿大與美國的關系應該更加緊密。不過,加拿大著名學者諾斯羅普·弗萊指出:“從歷史角度講,加拿大人是拒絕獨立革命的美國人。”同樣是從殖民地中獨立出來的國家,美國是用血與火來獲得獨立,而加拿大則是通過其忠誠,甚至是無私的支持行為,通過協商和平獲得獨立。

因此,無論是文化淵源和文化傳統,還是民族氣質和民族性格,加拿大人都更傾向于遙遠的英國,而不是近在咫尺的美國。

2018年7月1日,加拿大國慶日,我在阿爾伯特省的首府埃德蒙頓,吃驚地看見,在省議會大廈高揚的除了加拿大國旗、省旗外,居然還高高飄揚著一面英國國旗!而且,加拿大人認為這完全正常。

甚至,“國家戰爭紀念碑”的側面近年來還增加刻上“1899-1902”,這是紀念加拿大人為幫助英國而參加“布爾戰爭”所犧牲的軍人。“布爾戰爭”是否是正義的戰爭,是大可爭議的,而為了這與加拿大天南海北相隔的地方,傷亡了數千加拿大年輕人,確實是實實在在的。

十來年前我參觀“國家戰爭紀念碑”,發現另一側還刻著“1950-1953”;2017年我去渥太華,發現又增加了“2001-2014”。這些就都與聯合國相關了。

作為聯合國的創始國和重要成員,加拿大積極參加聯合國授權的各種軍事活動。1950年爆發的“朝鮮戰爭”,加拿大軍人也志愿前往,參戰數萬人,傷亡1000多人。不過,加拿大政府一直強調戰爭只應進行到恢復“三八線”為止,這是聯合國所確立的。

在第一次“海灣戰爭”中,因為聯合國授權,加拿大也參加了。而美英發動的第二次“海灣戰爭”,沒有在聯合國通過,加拿大就拒絕參加,既沒有顧及英國的情感,也使當時美國總統小布什大為光火。這實質上表現了加拿大建國后的獨立自主性在增長。

加拿大積極參加聯合國的軍事行動,還表現在,時任加拿大外長皮埃爾積極創導建立聯合國維和部隊,而他也因此獲得諾貝爾和平獎。據統計,加拿大軍隊是唯一參加過全部聯合國維和行動的軍隊。加拿大人也以此自豪,在首都建立了“藍盔部隊”的巨型塑像。這就是“2001-2014”的來源,紀念在科索沃、阿富汗等地維和行動中犧牲的加拿大軍人。

加拿大,一個沒有外敵的國家,一個推崇和平的國家,卻主動甚至積極地參加了多次對外戰爭、幫助他國的戰爭,并付出重大傷亡。歷史的進程充滿了吊詭,加拿大就在這些戰爭中,從前殖民地發展成為一個高度獨立而自尊自信的國家。