中美高中生物教材“分子與細胞”模塊實驗比較

王元潔 任山章(杭州師范大學生命與環境科學學院 浙江杭州 310036)

生物實驗對于培養學生的科學素養具有至關重要的作用。“分子與細胞”模塊是中美兩國共有的必修內容之一,也是學習其他模塊的基礎。《科學發現者·生物生命的動力》(《Biology:The Dynamics of Life》)是美國高中生物主流教材之一,在美國使用較廣(以下簡稱美國教材)。通過人教版、浙科版與美國教材“分子與細胞”模塊的實驗進行比較,為中美教材中這一部分的實驗特色做出評價。

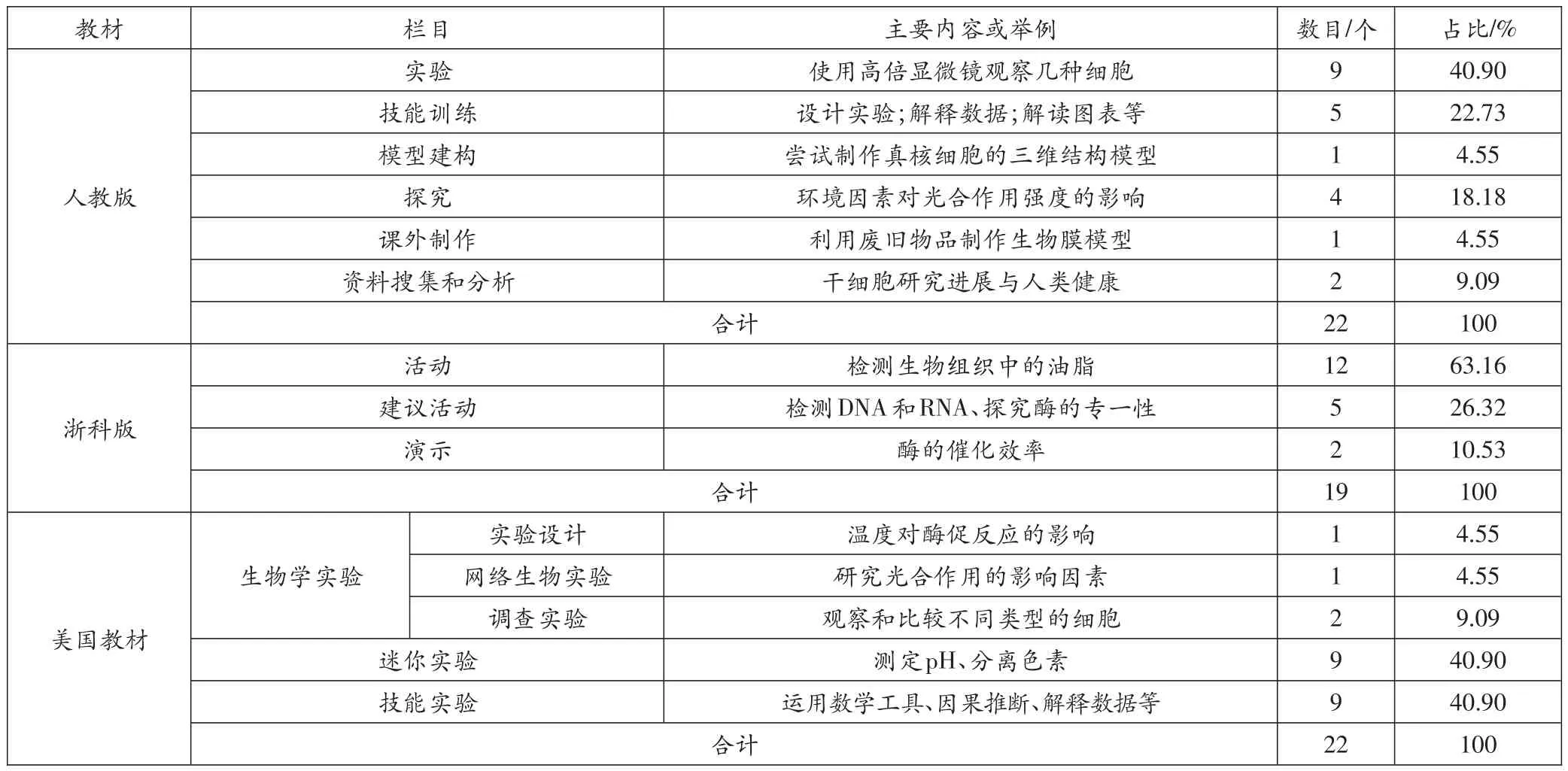

表1 三個版本教材“分子與細胞”模塊生物實驗體系及編排

1 中美教材“分子與細胞”模塊實驗體系及編排特點

中美教材“分子與細胞”模塊實驗的體系及編排各具特色見表1。人教版的“分子與細胞”模塊中,實驗部分主要分為實驗、技能訓練、模型建構、探究等欄目,共計22個實驗。浙科版這一模塊的實驗主要分為活動、建議活動和演示3個欄目,共計19個實驗。美國教材中這一內容的實驗部分單獨設立了“實驗目錄”,體系及編排十分清晰,包括實驗設計、迷你實驗、網絡生物實驗、技能實驗和調查實驗,共計22個實驗。

三個版本教材中“分子與細胞”模塊中實驗數量基本一致。由上述對三個版本教材實驗部分體系的介紹可知,人教版和美國教材的實驗欄目類型多樣、分類清晰,而浙科版教材只有三個欄目,其中“活動”欄目稱謂與生物課程標準一致,包括了實驗、探究等。浙科版教材中特有的是“演示”和“建議活動”欄目:演示實驗通過教師操作,讓學生在觀察與思考中體驗整個研究過程,一方面給予學生正確示范,規范學生的實驗操作,另一方面也可以節約課堂時間,做到有序而高效;“建議活動”給學校師生更大的選擇空間,有利于拓展學生實驗探究能力,提升科學思維。而美國教材中特有的網絡生物實驗是通過網絡平臺收集、上傳數據并進行交流分享,以提升學生的信息素養。

2 中美教材中“分子與細胞”部分實驗的難度比較

2.1 生物實驗難度模型

生物實驗的難度水平也是評價教材的一個重要指標,受實驗背景、類型、目標等諸多因素的影響。對于生物實驗難度的比較研究,主要借鑒鮑建生教授建構的數學題綜合難度模型和陳玉彬的物理實驗綜合難度模型,在此基礎上針對生物實驗特點,建立了實驗背景、實驗類型、實驗目標、開放度、實驗器材、實驗步驟、數據處理和討論分析八個指標的生物實驗難度模型,并對這8個指標進行不同等級水平的劃分。實驗背景分為三級,依次為提示與生活經驗的聯系、提供科學理論背景、不提供實驗背景;實驗類型劃分為演示型、操作型、探究型三個等級;實驗目標依據個數分為四個等級;實驗開放度由研究問題、方案、結果的開放程度分為四個等級;實驗器材分為1~4個、5~8個、9個及以上3個等級;實驗步驟也依次分為1~4個、5~8個、9個及以上3個等級;數據處理分為簡單處理、簡單運算、圖表分析三個等級;分析討論依據問題的個數分為1~2個、3~4個、5個及以上3個等級。等級由低到高從1開始依次賦值。根據上述等級值統計實驗樣本的加權平均數,計算公式為:

其中,上式中的di(i=1,2,3,4,5,6,7,8)依次代表實驗背景、實驗類型、實驗目標、實驗開放度、實驗器材、實驗步驟、數據處理和討論分析8個難度指標上的取值;dij為第i個難度指標上的第j個等級水平的權重取值(依次為1、2、3、…);“nij”則表示這版本教材中屬于第i個難度指標的第j個等級水平的實驗的個數,n為該版本選擇比較的實驗的個數。

2.2 中美高中生物教材分子與細胞模塊共有實驗的難度比較

為使研究結果具有更好的可比性,本研究選取三個版本教材“分子與細胞”模塊中主題相同的實驗作為研究對象。因此在三個版本教材中選取了細胞形態觀察、細胞器觀察、酶活性、光合色素、光合作用強度、細胞大小、細胞有絲分裂8個主題,各8個,共計24個實驗進行了評分和統計,見表2。

表2 實驗難度因素量化指標

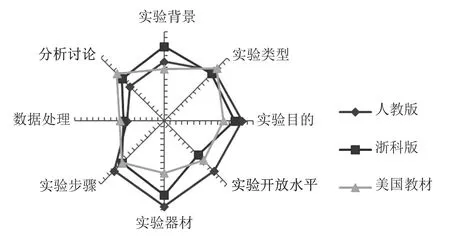

將表中的加權平均數繪制成雷達圖,得到三個版本生物教材“分子與細胞”模塊中相同主題實驗的難度模型圖(圖1)。

圖1 三個版本教材“分子與細胞”模塊共有實驗難度模型圖

從總體趨勢上可以看出,美國教材實驗設置的難度在各方面都比較均衡。人教版教材在實驗目的、實驗開放水平、實驗器材和實驗步驟方面的難度均高于另外兩個版本教材;而在數據處理、分析討論、實驗背景等維度的難度水平較低。這體現了人教版教材中實驗的設置更加注重培養學生自主設計實驗及學生的動手實踐能力,而美國教材中的實驗設置更注重數據處理與分析討論,鍛煉學生的科學思維。

3 啟示

3.1 優化實驗設計與欄目編排

人教版教材和美國教材實驗欄目類型多樣,美國教材中這一內容的實驗部分單獨設立了“實驗目錄”,體系及編排十分清晰,包括實驗設計、迷你實驗、網絡生物實驗、技能實驗和調查實驗5個欄目。其中迷你實驗具有取材易、效果顯著、切口小、層次深的特點。還具有激發學習興趣、鞏固理解、提高技能和聯系生活等作用。網絡生物實驗充分利用互聯網打造生物實驗教學的配套資源,有利于增強學生獨立自主解決問題的能力。現在中學生物學實驗經常面臨課時少、時間緊的問題,建立這些欄目的實驗可以有效節約課堂時間,并有效拓寬課堂外的學習。

3.2 注重實驗數據處理能力的培養

實驗數據是指學生在探究過程中獲得的各種證據,包括觀察、測量、實驗和調查等活動中所獲得的各種數據及現象。數據處理是科學探究活動中的一個重要環節,也是學生形成科學概念的橋梁。科學地處理數據對于培養學生的實證意識以及科學概念的形成具有重要意義。

在人教版和美國教材中的技能訓練(技能實驗)中,有專門針對培養數據處理技能的實驗,如運用數學工具、因果推斷、解釋數據等。這些實驗不需要使用實驗儀器,著重培養學生的探究與思維能力,值得借鑒和學習。在對數據進行分析時,教師可以運用數學工具,鍛煉學生學會選擇合適的工具并繪制合適的圖表建立變量的量化圖,科學地處理實驗數據。教師要引導學生意識到數學是用來描述和表示變量之間特性,以及進行邏輯推理的有效工具。一些觀察型實驗還可以加入學生自己的生物繪圖,有條件時教師還可以借助拍照,錄像等輔助手段幫助記錄。

3.3 關注實驗后的分析討論

科學知識不僅僅建立在經驗和實驗流程上,還依靠邏輯,反思等思維方式詮釋和解讀許多不同的經驗和實驗的數據。在一定程度上,只有科學教育可以支持學生發展科學思維能力,可以促進學生重要科學思維習慣和特征的養成,幫助學生發展最科學的數據—理論協調能力,并培養學生的耐心,交流,發散思想。因此教材中實驗分析討論部分設置的問題應有層次性,層層深入,引導學生進行科學推導,使學生經歷比較完整的思維過程,能獨立做出決斷,得出自己的結論,形成自己的科學認識。美國教材中還重視學生使用科學術語和簡單圖示來描述實驗過程和實驗結論,鍛煉學生把獨立的數據聯系成一個比較系統的整體,綜合分析并認識事物發展變化的規律。最后,教材還應重視引導學生開展討論和交流活動,鼓勵學生發表自己的探究成果和方法、傾聽他人的探究經驗,并進行客觀的比較和鑒別,學會從不同的角度改進自己的學習經驗,克服獨立探究中的片面性和局限性,正確理解所獲得的知識。