鋼結(jié)構(gòu)梁柱節(jié)點抗震技術(shù)綜述

蘇潔 闞博

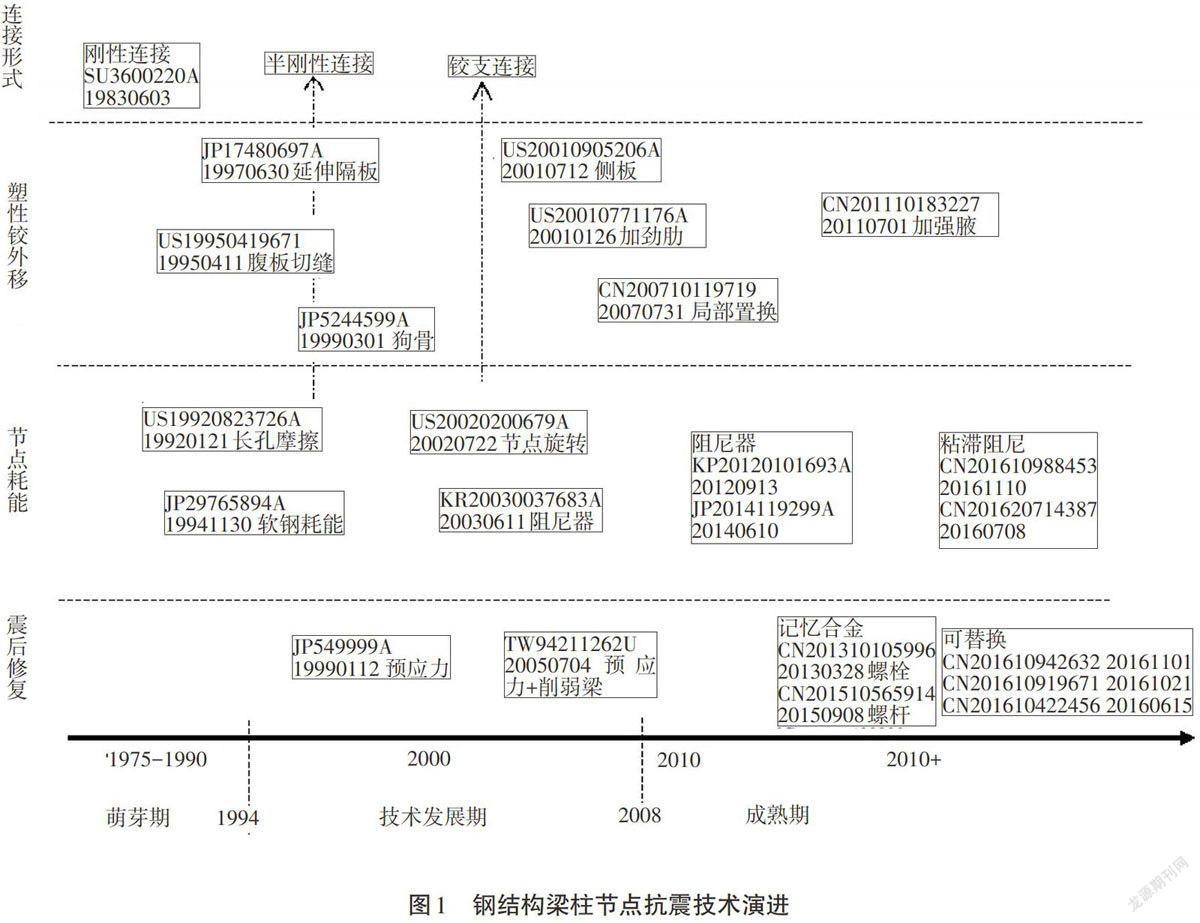

摘 要:鋼結(jié)構(gòu)承載能力強(qiáng)、自重較輕、施工快捷,被廣泛應(yīng)用于大型廠房、場館、超高層建筑等領(lǐng)域。鋼結(jié)構(gòu)房屋的抗震性能是結(jié)構(gòu)設(shè)計的重點,其中梁柱節(jié)點的抗震性能很大程度上決定整個結(jié)構(gòu)的抗震性。本文結(jié)合專利與非專利文獻(xiàn),以典型的鋼結(jié)構(gòu)梁柱節(jié)點技術(shù)方案為支撐,梳理鋼結(jié)構(gòu)梁柱節(jié)點抗震的技術(shù)起源和原理,并探討技術(shù)演進(jìn)路線,以期為鋼結(jié)構(gòu)梁柱節(jié)點抗震設(shè)計和研發(fā)提供借鑒。

關(guān)鍵詞:鋼結(jié)構(gòu);梁柱節(jié)點;抗震

中圖分類號:TU393.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-5168(2018)08-0108-03

Review of Anti-seismic Technology for Beam-column

Joints of Steel Structures

SU Jie KAN Bo

(Patent Examination Cooperation Sichuan Center of the Patent Office, SIPO,Chengdu Sichuan 610213)

Abstract: With the advantages of strong bearing capacity, light weight and quick construction, the steel structure is widely used in large-scale factory, stadiums, high-rise buildings and other related fields. Seismic performance of steel structures is the key factor in structural design. The beam-column joints play an important role in the seismic resistance of the entire structure. This paper, based on the patent and non patent documents, combed the technical origin and principle of the steel structure beam column joints with the support of the typical steel structure beam column technical scheme, and discussed the technical evolution route, in order to provide reference for the seismic design and research and development of steel structure beam column joints.

Keywords: steel structure;beam-column joint;anti-seismic

1 技術(shù)領(lǐng)域概況

1.1 鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點受力特性及破壞機(jī)理

鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點的常規(guī)設(shè)計方法中有翼緣板承受全部作用彎矩,梁腹板只承受全部剪力的假定。但實際情況是,在常用的工字形截面梁中,當(dāng)處于彈性階段時,通常翼緣承受全截面抗彎承載力的80%~85%,腹板承受全截面抗彎承載力的15%~20%。如果腹板連接不考慮這15%~20%的彎矩,則其連接的抗彎承載力就只有框架橫梁抗彎承載力的80%~85%[1]。節(jié)點受力忽視了豎向加速度的影響。例如,北嶺地震前設(shè)計中一般只考慮地震的水平加速度,而忽視了豎向加速度的影響,但豎向加速度對水平地震載荷有放大作用,使結(jié)構(gòu)處于更不利的情況[2]。

北嶺地震之前,美國的焊接梁柱節(jié)點是按美國統(tǒng)一的建筑標(biāo)準(zhǔn)(UBC)設(shè)計制造的。震后調(diào)查發(fā)現(xiàn),鋼結(jié)構(gòu)的破壞方式主要發(fā)生在節(jié)點梁翼緣與柱翼緣的連接處,底梁翼緣板明顯多于頂梁翼緣板,裂紋向柱一側(cè)擴(kuò)展[2]。……