齊白石:山水不畫是不為非不能也

近日,“胸中山水奇天下——齊白石筆下的山水意境之二”專題展覽于北京畫院美術館開幕,與不久前開幕于故宮的“清平福來——齊白石藝術特展”形成呼應。此次展覽匯集了齊白石一生中各個時期最重要的山水作品160余套,是齊白石山水畫精品最大規模的集結展出。

作為北京畫院齊白石藝術系列品牌展的又一全新力作,此次“胸中山水奇天下——齊白石筆下的山水意境之二”展覽聯合了故宮博物院、中國美術館、中國藝術研究院、重慶中國三峽博物館等十家國內重量級文博單位及藝術機構共同主辦,共展出齊白石山水畫作逾160件套,與不久前開幕于故宮午門和燕翅樓的“清平福來——齊白石藝術特展”形成呼應,雙展交輝。

為了對齊白石山水畫的發展流變進行全面梳理,北京畫院美術館出動了1至4層全部展廳。根據齊白石藝術人生的時間順序和階段主題,將展覽分為“湘上青山好景光——家園”、“看山曾作天涯客——遠游”、“卅年刪盡雷同法——變法”和“岳雨湘煙夢往還——思鄉”四大板塊,不僅呈現了齊白石早年學習山水畫的歷程、中年后“五出五歸”的遠游故事,還系統展現了齊白石山水的發展沿革。

此次展覽在展廳設計上也頗為講究,北京畫院美術館館長吳洪亮介紹說,“我們不求豐滿,而求冷意,希望大家能從這種狀態中靜靜進入齊白石的山水世界。”為此,通過對齊白石極為重要的《借山圖冊》這一系列山水作品中圖像的引用,北京畫院美術館打造出了獨特的“山重水覆”般的展廳視覺構造,使觀眾可以“循”山而行,“穿”山而過,在豐富的展品間,沿著白石老人的足跡,欣賞他的“胸中山水奇天下”。

縱觀齊白石一生的藝術創作,大寫意花鳥畫占據著主要地位且傳頌度高。相較之下,他的山水畫數量較少,一度不被時人理解甚至還遭受不少非議。是什么原因造成了今天齊白石山水畫如此稀缺的存量?數量稀少的齊白石的山水畫又真的在藝術水平上不如廣負盛名的花鳥畫嗎?一切的答案都要從齊白石的山水探索之路中開始尋找。

齊白石的山水探索之路

“三十歲后學畫山水,四十歲后專畫花卉蟲鳥,五十歲后不畫山水”

1882年,還是雕花木匠的齊白石從一套殘缺不全的《芥子園畫譜》中獲得了最初對中國傳統繪畫的啟蒙。27歲時,齊白石正式拜鄉賢胡沁園為師學畫花鳥,并隨譚溥學習山水畫,自此踏上了山水畫創作的旅程。但不論是《芥子園畫譜》亦或是譚溥所教授的“四王”類山水,都逃不出前人的程式規范,所以齊白石早期的山水畫未能確立自己的風格。

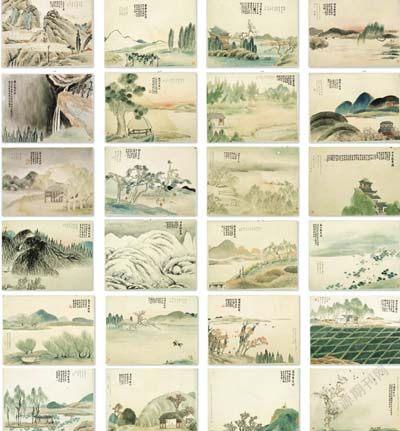

1902年至1909年的“五出五歸”成為了齊白石人生中的重要階段,更為其山水畫帶來了巨大的影響。齊白石認為,山水創作不僅要自出手眼,獨創一格,還必須親歷親見。7年時間里,他先后游歷了陜西、湖北、河南、河北、北京、天津、上海、江蘇、江西、廣西、廣東、香港等地,沿途真實、鮮活的山光水色是刻板的程式規范遠不能比擬的,在途中積攢了大量的山水寫生畫稿。《石門二十四景》和《借山圖冊》便是基于遠游寫生的代表之作。

遠游歸來后,齊白石根據寫生畫稿創作繪制了56幅冊頁,本名“紀游”,后經老師王湘綺的建議下統一提名為“借山”。洞庭落日、灞橋風雪、十里桃花、雁塔坡、滕王閣……這些景色于其中躍然紙上,真山實水大大提高了其山水畫的生命力。“看似尋常實奇崛”的畫面,構圖新穎、剪裁大膽,完全不同于前期作品或同期畫家的山水畫。日后,“借山圖”也成為齊白石山水畫法的基礎,之后他曾三次創作的最重量級山水作品《十二條屏》,都與“借山圖”有著不可分割的關系。

1917年,齊白石為避家鄉兵匪之亂出走北京,并于1919年正式定居,開始了“北漂”的生活。然而來京后的生活并不如想象中順利。這一時期齊白石在友人的建議下逐漸遠離之前學習的八大畫風,開始向青藤、大滌子等,并吸收吳昌碩的金石風格融為一爐,可謂“卅年刪盡雷同法”。但這種獨樹一幟的畫法與清末民國“無一筆無來歷”的時風大相徑庭,不為時人所接受,被人攻擊稱是“野狐禪”,加之其自身的木匠出身,齊白石在北京畫壇備受冷遇。

即使是在陳師曾、徐悲鴻兩位摯友的大力推介之下,也未能改變其山水畫受冷遇的現狀。這種情形曾使齊白石自題“余畫山水,時流誹之,使余幾絕筆”,在潤例榜上公開標明不接受山水訂制的態度。呈現出“三十歲后學畫山水,四十歲后專畫花卉蟲鳥”,“五十歲后不畫山水”的階段性創作變化。這是導致今天齊白石山水畫體量較為稀少的重要原因之一。

稀缺而珍貴的“白石山水”

“眾人皆知我花鳥草蟲,卻不稱許我山水,可嘆也!”

但這并不意味著齊白石的山水畫真的如時人所言,品質不比其花鳥畫。齊白石在陳師曾鼓勵下所進行的十年“衰年變法”,不僅對其花鳥畫影響深遠,同樣也使山水畫逐漸走向成熟,甚至今天許多人認為,恰恰是這些山水畫最能顯現齊白石藝術的獨創性與超時代的革新性,存量有限的山水畫創作中不乏藝術巨構。在展覽開幕的采訪中,北京畫院美術館館長吳洪亮直言,齊白石山水是其心目中的“一品”。

白石老人曾言:“山水不畫,是不為,非不能也”,與其享譽畫壇的花鳥魚蟲相比,齊白石認為自己的山水畫“其難遠出草蟲花卉之上”,甚至頗為自得:“此山水畫法前不見古人,雖大滌子似我,未必有此奇拙。”

盡管不被時人與市場認可,山水畫創作對齊白石仍然始終具有重要的意義。齊白石的多數山水畫創作都是為真正理解自己藝術變革的知己、友人所做,其中十二條屏的方式作畫,更是齊白石作畫且與人交道的一種隆重方式。

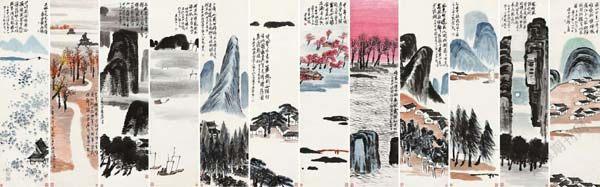

在此次展覽中,觀眾有幸可以一睹首次走出重慶的《四季山水十二條屏》的魅力。《四季山水十二條屏》為齊白石于1932年為舊友四川軍閥王緒瓚繪制,是齊白石山水巨制里的精品,現藏于重慶中國三峽博物館。

這幅《四季山水十二條屏》亦是齊白石的一幅思鄉之作。客居北京的齊白石,愈到暮年思鄉之情愈濃,家山景象無時不縈繞于懷。無法重返家鄉的齊白石,只得在丹青之中寄托自己家鄉的“岳雨湘煙”,通過借鑒他最鐘愛的桂林的山體,再結合對家鄉的記憶,創作出既真實又虛幻的“家鄉”之景。

據目前研究,齊白石一生僅創作過三次山水十二條屏。第一次是1900年,為江西鹽商畫“南岳全圖”,因年代久遠,目前并不知其具體身處何方;第二次是1925年,送給北京名醫陳子琳的賀壽禮,以酬謝其救命之恩。值得一提的是,這件《山水十二條屏》在2017年12月的北京保利十二周年秋季拍賣會上,以8.1億人民幣落槌,加上傭金最終成交價高達9.3億元,創下中國藝術品拍賣的世界紀錄,成全球最貴藝術品,由此一定程度上再一次驗證了齊白石山水畫、“山水十二條屏”的珍貴;而第三次就是本次展出的《四季山水十二條屏》,是齊白石晚年山水畫的扛鼎之作,畫中景色雖是常見的山間、鄉野風光,卻在齊白石大寫意的筆下別具趣味,平淡又不乏意韻,當屬此制最為精彩。

齊白石山水畫顯示出獨特而強烈的個人面貌,他通過對大自然直接、敏銳的觀察,使他筆下的山水獲得了極大的自由新生,不同于傳統的以皴法寫山,他通過線的造型和大膽的構圖,創造了令人耳目一新的山水面貌。往往一山、一水、一帆、一紅日就表現出萬千氣象,令觀者回味無窮。

今天,齊白石當年走過的鄉間小路也許早已不復存在,我們已經無法再次重走他曾走過的路,但通過此次展覽中各階段的山水作品,我們卻可以一路欣賞齊白石曾經看過的風景。