APS小組模式在剖宮產術后疼痛管理中應用的效果觀察

吳向華,龔裔芳,陳雪媛,王 馳,朱揚進

(武義縣第一人民醫院 疼痛科,浙江 武義 321200)

剖宮產手術因切口大、術后疼痛明顯,大部分患者需要鎮痛處理,而術后鎮痛的安全性和有效性是術后護理非常重要的環節。目前國際上尚無統一的疼痛管理模式,對于急性疼痛尤其是手術后疼痛的管理,較為成熟的是急性疼痛服務(acute pain service,APS)小組管理模式。該模式1985年最早出現在美國,以后在世界范圍迅速發展,目前大部分西方發達國家在各大醫院都有專門正規的APS團隊[1],在患者術后疼痛管理實踐中取得了顯著的效果。本研究評估APS小組管理模式在我國基層醫院剖宮產術后疼痛護理中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年3月—8月在我院產科住院剖宮產后患者439例,其中常規護理(對照組)219例,APS小組管理模式(實驗組)220例。對照組年齡18~46歲,平均25.21±12.03歲;實驗組220例,年齡17~48歲,平均26.14±11.83 歲;兩組年齡差異沒有統計學意義(t=0.816,P=0.486)。2組術后均采用硬膜外自控鎮痛泵給藥,藥物為舒芬太尼100 mg加羅哌卡因400 mg,鎮痛參數為背景流量5 mL/h,單次劑量5 mL,鎖定時間15 min,1 d限量30 mL,總量300 mL。

1.2 APS小組管理模式

1.2.1 APS小組 APS小組由麻醉醫生、產科醫生、疼痛干預專科護士、藥劑師和病區護士等組成;以疼痛專科護士為基礎,麻醉醫生為督導,藥劑師負責用藥安全性及劑量督導,麻醉醫生負責制定鎮痛方案,包括合理選擇鎮痛藥物及藥物劑量的調整,全程督導鎮痛方案實施及鎮痛過程中不良反應的處理;產科醫生協助麻醉師及疼痛專科護士做好術后疼痛管理及并發癥處理;責任護士每日常規對術后患者進行疼痛評估、患者的心理護理、鎮痛泵管理等,并將患者鎮痛過程中發生的情況及時報告疼痛專科護士或醫生進行處理。疼痛專科護士在術后24小時內對使用鎮痛泵的患者進行疼痛評估,內容包括:疼痛評分、鎮靜程度(LOS)評分、是否出現不良反應、是否需要調整和補充方案等。將相關狀況告知主管醫生和責任護士,并在病歷中記錄。中度疼痛或疼痛評分≥4分需及時通知醫生處理;另外通過組織培訓、學習、更新知識,提高護理水平及患者的自我管理能力。

1.2.2 心理護理 術前開始對患者進行宣教,根據患者的情況,耐心講解指導術后可能出現的疼痛及采取的措施,術后鎮痛泵對術后鎮痛的效果,術后再次對患者及家屬詳細講解PCA的正確使用方法,可能出現的不良反應及處理方法,告知患者及時呼叫及APS服務的程序;態度和藹誠懇,充分取得患者信任,消除患者對術后疼痛的恐懼,增強對術后治療的信心,使患者全面配合治療。

1.2.3 疼痛專科護理 耐心宣教術后鎮痛的必要性和對術后康復的好處,使用鎮痛藥物可能的不良反應,教會患者術前、術后鎮痛泵使用的方法及自我調控藥物濃度的措施,鎮痛導管的保護,防止導管脫落的方法、局部護理方法等,護士及時巡視病房、及時反饋患者信息、根據疼痛評分及時調整藥物濃度、檔案記錄等,對照組由病房普通護士完成上述工作。

1.3 觀察指標

1.3.1 鎮痛效果 評價標準[2]:0~5描述性量表(verbal rating scale, VRS):0 級 無疼痛;1級 輕度疼痛,可忍受,能正常睡眠;2級 中度疼痛,輕微干擾睡眠,需要鎮痛劑;3級 重度疼痛,干擾睡眠,需要鎮痛劑;4級 劇烈疼痛,干擾睡眠較重,伴有其他癥狀;5級 無法忍受,伴有其他癥狀或被動體位。鎮痛效果分三個級別,其中0級表示鎮痛效果明顯,Ⅰ級表示有鎮痛效果,Ⅱ~Ⅲ級表示無鎮痛效果。鎮痛有效率=(0級+Ⅰ級)/總例數×100%。

1.3.2 并發癥 統計患者術后鎮痛泵使用期間發生管路扭曲打折、導管滑落、藥物滲漏、局部感染等并發癥的情況。

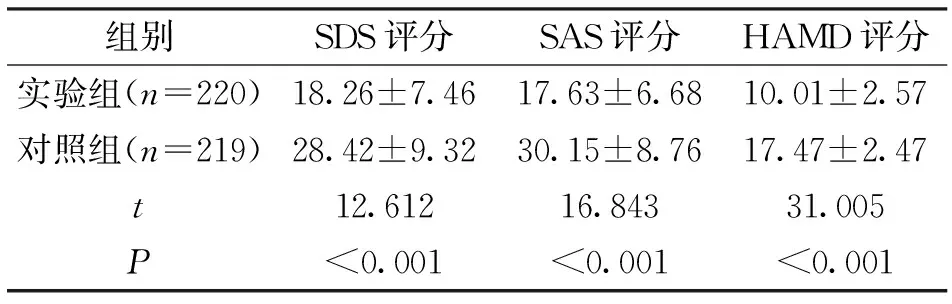

1.3.3 問卷調查 采用心理抑郁自評量表(SDS)、焦慮自評量表(SAS)、他評量表漢密爾頓抑郁量表(HAMD)[3]評定兩組的抑郁、焦慮得分。

1.4 統計學分析 采用SPSS13.0統計軟件處理數據;計量資料進行t檢驗,計數資料進行卡方檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

實驗組與對照組共439例,在術后24~48 h完成術后各項指標檢測及問卷調查。實驗組術后鎮痛有效率(97.27%)明顯優于對照組(73.06%),差異有統計學意義(χ2=51.163,P<0.001);鎮痛泵使用并發癥發生率(5.00%)低于對照組(57.08%),差異有統計學意義(χ2=139.384,P<0.001)。患者術后焦慮、抑郁發生率低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);表1。

表1 剖腹產術后患者焦慮、抑郁評分比較(分)

3 討論

目前,急性術后疼痛處理在世界范圍都還沒有達到很完善的程度[4-5]。自控鎮痛泵(patient-controlled analgesia,PCA)作為一種新型的止痛技術,分為硬膜外給藥及靜脈給藥2種方式,都有明顯的術后鎮痛效果,術后病人根據自己的鎮痛需要自我控制給藥的時間和劑量[6]。與傳統的肌肉注射及持續靜脈滴注相比,PCA具有方便快捷、反應迅速的特點,將止痛藥用量的個體差異減低到最小的程度,減少護理的工作量,避免病人多次肌肉注射的痛苦。自控鎮痛泵術后并發癥近70.26%的問題是由于患者知識缺乏和行為不良造成[7]。國外報道由于術后鎮痛效果欠佳或副作用需APS干預的占到35.3%[8]。本研究應用自控鎮痛泵術后并發癥處理,實驗組發生導管扭曲、導管滑脫、藥物滲漏、局部感染等明顯低于對照組。

術后一系列自控鎮痛泵問題出現后,許多患者有緊張、害怕、煩躁不安等心理感受。有報道出現并發癥患者可以達到91.25%[3],許多患者對術后給藥有顧慮,甚至害怕影響切口愈合、止痛藥成癮及害怕影響子宮收縮等[9]。應用PCA前,護士應詳細向病人及家屬介紹PCA儀器的性能、使用方法、治療目的、藥物的作用、劑量和不良反應等相關知識,征得病人及家屬的同意。疼痛服務小組通過心理輔導、及時巡訪、及時將患者信息反饋給麻醉師,從而及時調整藥物劑量,達到最佳的鎮痛效果,減少藥物副作用,使患者從精神上擺脫對疼痛的恐懼、消除煩躁、焦慮等不良心理狀態,減少焦慮及抑郁的發生。

有報道術后第一天至少有39%患者會出現嚴重的疼痛,而APS小組在疼痛處理方面能起到重要作用[10],Ahmed等[8]研究顯示APS小組在術后解除患者疼痛的質量、減少副作用方面有著非常重要的作用,并且可以提高患者的安全性。

疼痛護理小組從心理指導及規范管理術后鎮痛,提高患者的心理健康水平及術后鎮痛效果。作為基層醫院,我們APS小組在術后疼痛管理方面取得比較明顯的效果,但仍然有許多方面存在不足,需要進一步改進及完善。