現代漢詩的發生與發聲

■魏天無 陳欣然

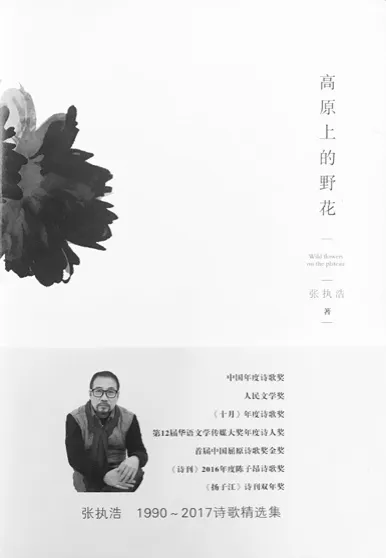

詩人張執浩的新詩集《高原上的野花》(江蘇鳳凰文藝出版社2017年版),從2017年開始,以回溯的編排方式,精選出時間跨度將近三十年、詩人自覺滿意的詩作。其同名詩作《高原上的野花》(2003),曾給許多讀者留下難以磨滅的印象。初讀這首詩的人,腦海中會即刻浮現一幅色彩斑斕的畫面:澄澈的藍天,映襯著無垠的、盛開著著五光十色的野花的高原,溪水在遠處的山坡寂靜流淌。這樣純粹的自然景象感召著閱讀者逃離鬧嚷擁擠的都市,去往澄凈廣袤的高原漫步。或許對于每一位都市人,自然的純粹都有一種凈化人心的作用,所以詩人說,“在這里,我愿意/做一個永不憤世嫉俗的人”,拋棄一切世俗的雜念紛擾,呼吸高原清新又珍貴的空氣。同時,自然中蘊藏的蓬勃生命力又一再激蕩著向往者的熱情。于是在看到高原上生機勃勃的野花時,詩人情不自禁地寫道“我愿意為任何人生養如此眾多的小美女/我愿意將我的祖國搬遷到/這里”,以及為此“真的愿意/做一個披頭散發的老父親”。

一首《高原上的野花》為何會給人以如此大的情感觸動?畢竟極具畫面感的語言和將野花擬作“美女”,在詩歌中并不少見。但將野花比為“小美女”,與將它比作“美女”的意味大有不同。“小美女”的意味不僅在于“美”,而且在于“小”。它們與逶迤而來的“小溪”一樣,都是青澀的、活潑的,具有旺盛生命力。但同時,它們也是嬌嫩的、纖弱的,需要被珍愛呵護。于是,詩人化身為一位“老父親”形象,“披頭散發”,“涕泗橫流”,不修邊幅地投身于“生養”這眾多“小美女”的事業中。詩人用“小美女”與“老父親”這位居生命兩端的詞語/稱謂,讓詩作陡然間張力十足;伴隨著五個“我愿意”“我真的愿意”的排比,不可遏制的激情噴薄而出。無數讀者的心弦被詩句所撥動,很可能正是由于詩中傾瀉出的超越個體的熱情,它帶有一種“我愿意為任何人”的自我奉獻式的寬廣關懷。

閱讀詩人更多的詩作之后可以發現,《高原上的野花》絕不是唯一一首體現出詩人對眾生寬廣關懷的作品。詩集所收錄的最后一首《糖紙》(1990),同樣明顯地體現出這樣的博大情懷。詩人從小女孩延伸至全人類,從品嘗糖果的甜蜜推廣到對一切勞動的肯定與贊美。《糖紙》結尾的那一句“替我生養全人類最美麗的女嬰”,不能不讓人聯想起《高原上的野花》的第一句“我愿意為任何人生養如此眾多的小美女”。這兩首相隔十三年的詩歌奇妙地彼此呼應著,恰恰是詩人寫作理想的折射,即詩人一直帶著一種寬廣的關懷投入詩歌寫作之中。雖然在《糖紙》《高原上的野花》之后,張執浩很少再用到“全人類”“任何人”這種最大公約式的代稱,詩歌的言說對象變得更為具體,情感似乎也變得更為私人化,但就詩集《高原上的野花》整體的閱讀體驗來說,我們始終能感受到詩人對世間萬物、對蕓蕓眾生的關懷之情。正在經歷的生活,已成過去的回憶,筆下書寫的文字,都是他關切的對象,一首又一首,朝著集合而成的最大公約的方向前行。

一

家人是張執浩詩歌反復出現的抒情對象。若以一年為時限,張執浩詩中提及家人的頻次顯示出一種比較穩定的態勢。以“父親”“母親”為例,2014年所選錄的詩中提到這兩個詞語的詩作有8首;2015年同樣也有8首;2016年稍少,只有4首;但2017年再次回到了8首。雖然這種歸納統計顯得有些簡單、粗暴,因為顯然不能將提到“父親”“母親”字眼的詩,視為詩人在抒發對父母的情感(比如2014年的《星星索引》,2015年的《撿雞蛋》,父親與母親在詩中只是一個背景,并不是情感抒發的對象),但這也確實直觀地顯示出詩人對父母的感情,在多大程度上影響著他的寫作。

在以父親母親作為情感抒發對象的詩作中,張執浩構建了兩者不同的形象。父親隱忍堅強,對家庭具有責任感。2015年的《深桶膠鞋》、2017年的《樹枝不會因為果實而折斷》,都清楚地表現了父親的勞苦奔波與默默承擔。而隨著時光流逝,父親變得蒼老,在2014、2015、2017年的三首名為《日落之后》《暮色中》和《我陪江水走過一程》的詩作中,詩人都將“夜幕降臨”這個時間節點與父親聯系在一起。在暮色中的父親孤苦、窘迫,“而當夜色真正降臨”,詩人寫道,“我的父親/還會堅持在黑暗中搖曳一會兒”。詩人憐惜著父親的蒼老,也尊敬著父親的滄桑,不僅僅是因為他以一位兒子或男人的視角從父親身上看見了自己,更是因為對他而言,父親似乎扮演著指引迷惘人生的大道的角色。《樹兜》中,坐在柳樹兜上的詩人想起父親說的:“這是柳樹最好的歸宿”。《看不見大海的河流》中,父親面對孩子“河水會流向哪里?”的提問,“搖搖頭,過后又指向天”。這些形而上的暗示,讓在暮色中散步的父親于詩人而言,絕不只是一位佝僂的老叟那樣簡單:在詩人心目中,他是指點迷津的智者,是沉默寡言卻洞若觀火的哲人。

《高原上的野花》

與稍有玄思意味的父親不同,詩人描述的母親是實際的、行動的,與灶臺,菜園打交道。2017年的《中午吃什么》是一首可愛的詩。它讓讀者想起小時候迫不及待地問媽媽做了什么菜的情景:

我幫母親擺好碗筷之后/就在臺階上安靜地坐著/等候家人一個一個進屋/他們也喜歡問中午吃什么

總是掌握著一家人食譜的母親代表著一種安全感。寫于2015年的《一點生活》似乎已經為后來的《中午吃什么》埋下伏筆:

某個午時,黃昏/你趴在灶沿看母親/在煙霧中揮舞鍋鏟/來回翻炒著寡淡的鍋底/從那時起你就相信/津津有味的生活源于這/一絲絲清晰的記憶

而這種安全感好像因為母親的過世而被塵封,塵封在一家人各自忙碌而溫暖的故鄉。組詩《親密》是一位兒子悼念母親的深切挽歌。《與父親同眠》和《苦瓜鳥之夏》則表現了失去妻子的丈夫與失去母親的兒子之間互通的悲痛。張執浩將自己的母親比作一顆土豆,這個喻象初讀覺得十分荒謬,細想起來,母親與土豆之間確實有著無法割舍的聯系:土豆埋在土里,如同此刻的母親;土豆是普通的、平凡的、無需他人操心過問的,卑微似塵土一粒,如同一生的母親;土豆屬于哺育萬物的大地,也屬于燒火做飯的灶臺;在饑饉年代,土豆養育著一家人,它就是母親。

除了父親母親,詩集中還有多首寫到其他家人的詩歌,例如關于兄弟的《河堤》,關于姐姐的《開花》。在這一系列詩作中,張執浩關懷的不僅僅是自己的家人,而是在家的不斷變換中人的情感狀態。面對至親的衰老、死亡與別離,面對少年時菜園田地巖子河四合院一家六口喧鬧溫暖的鄉土生活的遠去,詩人的書寫基調是沉重的,正如《春日望鄉》里所寫:

你沿著田埂走來走去/你走過那么多的路/卻沒有哪一條路像田埂這樣/讓你走著走著就感覺到/已經回家了/卻怎么也找不到家門

只有在落筆于女兒的時候,詩人才表現出一絲少有的恬淡閑適。《動物之心》《從音樂學院到實驗中學》《爸爸,給頂兒》這三首關于女兒的詩,筆觸極具溫情,我們看到女兒帶給詩人作為父親的幸福感,看到詩人從故鄉走了出來,進入到現在的生活。

二

詩歌作為一種寫作,與其他文學文體一樣,必然是與現在的生活密切相關的;就算是回憶過往的人與事,詩人也是站在此刻,帶著此刻的所思所想進入對以往情感、經驗的訴說之中。只有現實生活的不斷積累,對故土家人的回憶才能一次次作為素材,被詩人重新編碼。目光從故土田園抽離之后,張執浩所著墨的現實生活,并不是與他兒時的田園故鄉所對立的城市生活,而是超越了城市/故土這種空間界限的一種當下的生活狀態。詩人帶著故土田園的記憶與經驗生活于城市之中,其感覺與詩人離開了故鄉再度返回時的感覺一樣,都是一種內心生發的不合適或是不對勁所帶來的失落感。

2009年,詩人在《大家伙》里說“我正在過我不想過的生活”。時隔七年,詩人在《傷感的街景》(2016)里再次寫道:“我過不了大街/濕漉漉地站在馬路邊/經受著我最不愿意經歷的生活”。這是一種怎樣的生活呢?《有些悲哀你不能克服》似乎可以給我們一些提示:

暴雨把蚯蚓沖出了泥土/無助地蠕動在地表/太陽暴曬的魚塘里花鰱浮在水面上/你無法幫它們呼吸/被蚊子咬過脖頸的甲魚半夜死了/發臭的空氣中桐花自落/一個人記得回家的路卻回不了家/霧霾如衣,穿上了就脫不下來/我看見了你永遠看不清你/我看見我消逝在了/你漸漸變冷的心腸中

詩人在詩行里陳述了我們目睹卻無力改變的殘酷現實,從遭遇不測的動植物到霧霾中的人,詩人面對這些困境似乎只剩下無助與無奈。有些人選擇讓心腸漸漸變冷,當作無事發生,可詩人不然,他用“我”跟“你”區別開來。縱然生活糟糕得永遠想讓人“再詛咒一遍”(《找信號的人》),詩人也要在“人世盡頭/大聲尖叫卻不期盼任何回音”(《星星索引》)。

詩人這種與無力感對抗的決心與意志,在2013年的詩作《螢火蟲研究》里小心翼翼地表現了出來。詩作一開始,詩人贊嘆樹林中螢火蟲發出的一閃一滅的光,是“好看極了”的景致。螢火蟲因為發光,常常而被捉進罐頭或是蚊帳給孩子們觀賞,對此詩人寫到,在漆黑的夜晚里,“那些被裝在罐頭瓶子里面的光/那些被捉放進蚊帳里面的光/它們從黑暗內部發出/告知黑暗的邊界有多遼闊”。詩人在此有意地把玩著螢火蟲與黑暗的關系。既然螢火蟲是“被捉”,即代表螢火蟲是被需要的,但結果卻不是帶來光明而是告知了黑暗的濃重。所以相較于無邊的黑暗,螢火蟲是無力的。詩的末尾,詩人將自己比作螢火蟲:“而我需要發光的腹部/我需要把搜集來的光投射到你那里”。詩人意識到,相較于生活中的那些殘酷的部分,自己和深陷黑暗的螢火蟲一樣是無力的,但與那些心腸變冷的人不同,詩人希望自己如螢火蟲一般,即便不能提供一種如何從殘酷中解脫的途徑,也能警醒自己和他人殘酷之存在。心腸變冷不能消解殘酷,如同閉上眼睛看到的只能是黑暗。

在這個意義上,詩人張執浩關懷著當下生活中人們面對殘酷現實的無力感,并試圖揭示這種壓抑著人的殘酷之存在。他的筆調有時戲謔,如《春雷3號》寫在高速公路休息區小便時的尷尬;有時嘲諷,如《為他留山之作》里將引頸高歌的公雞,與腫脹而不能發聲的喉嚨里滾過烏骨雞湯味道的自己對比;有時又隱忍,如《余生》里寫想起許多往事的自己“身體縮小,團成一滴”。無論情感色彩如何,詩人揭示現實殘酷之存在的方式只有一個:他作為螢火蟲告知黑暗邊界有多遼闊的那星星點點的光,即為詩歌。

三

詩人作為寫作者,似乎能夠洞察詩歌這個“黑箱”或“洞穴”里的全部奧秘。他們一次次經歷著一首詩從無到有的過程,深切體會到詩歌言說的困境,字斟句酌著一首詩要如何寫,寫什么。張執浩在詩歌創作的同時,也一直在反思、在關切著詩歌這一文體本身在今天的運命,那一條條隱秘的、不為外人所知的灑滿陽光斑點的小徑。2018年5月12日起,張執浩在自己的微信公眾號“撞身取暖”中發布一系列“詩話”,談論自己詩歌創作的一些感悟與想法。詩話的重心大致有三個方面:詩的發生、詩的構成與詩的發聲。

張執浩認為,“真正的詩歌并不是詩人能刻意寫出來的”。一首詩歌的靈與氣是早已存在于詩人心中的,詩人感覺到了某種神秘力量的牽引,升起一種想要吐露的欲望,但他需要一個詞語,或者一個句子,來將內心的這種幽浮顯影出來。而那種蘊含著詩歌靈與氣的神秘力量,張執浩說,是上帝賜予詩人的:

也就是說,當一首好詩降臨的時候,詩人瞬間便由上帝的棄兒變成了上帝的寵兒——上帝給了他一個提示音,而一直警醒著的他正好聽見了,又感受到這個聲音所產生出的召喚的力量。

詩人在這種召喚力量之下,開始進入用一生積攢的詞匯將內心的神秘靈氣復活的過程:

詩人對詞語每一次看似漫不經意的攫取,其實都是對他內心修為的深刻考驗,技巧,學識,情感的深度和濃度,以及人生的廣度,等等,都將在寫作的過程中纖毫畢現——這個過程其實是詩人獻丑的過程,他不得不正視自己的缺陷和匱乏,并忠實于這樣一種充滿瑕疵的存在。

從張執浩所試圖建構的詩歌發生學來看,他將詩人放在一個比較謙遜的位置。詩人的靈感來源于上帝的惠顧,而詩人的寫作則是一種獻丑,是直面“自己的缺陷和匱乏”,亦即詞語的“缺陷和匱乏”的過程。我們讀張執浩的詩作,不難發現這種謙遜的態度,發現他對自我身份的“降低”,以突顯他對詞語與詞語構成的詩歌的敬畏。就如《被詞語找到的人》的題名一樣,詩人在張執浩看來,正是被詞語找到的人,為詩歌寫作燃燒自己體內的柴薪(《那些能當作引火的事物》)。《被詞語找到的人》實際上是為詩人這一身份或職業,乃至于宿命所做的清晰而清醒的判定,也是對“何謂詩人?”這一超越時代的宏大主題的婉轉而又堅定的回答:

平靜找上門來了/并不叩門,徑直走近我/對我說:你很平靜/慵懶找上門來了/帶著一張灰色的毛毯/挨我坐下,將毛毯一角/輕輕搭在我的膝蓋上/健忘找上門來了/推開門的時候光亮中/有一串灰塵仆仆的影子/讓我用渾濁的眼睛辨認它們/讓我這樣反復呢喃:你好啊/慈祥從我遞出去的手掌開始/慢慢擴展到了我的眼神和笑容里/我融化在了這個人的體內/仿佛是在看一部默片/大廳里只有膠片的轉動聲/當鏡頭轉向寂寥的曠野/悲傷找上門來了/幸存者爬過彈坑,鐵絲網和水潭/回到被尸體填滿的掩體中/沒有人見識過他的悔恨/但我曾在凌晨時分咬著被角抽泣/為我們不可避免的命運/為這些曾經以為遙不可及的詞語/一個一個找上門來/填滿了我/替代了我

詩人是被詞語找到的人,也是被詞語寫下的人,也是被詞語圍困的人。但從前和現在的很多寫詩者并不具備這樣的自覺意識。他們并非不明白現代人、尤其是詩人,是“語言人”,但他們并沒有從觀念和情感兩個方面,真誠地——如同張執浩一樣——給予語言以本體論位置;他們自以為是地搬弄詞語,扭曲它們,甚至以為可以消滅它們;他們不知道每個詞語里面都有個深淵,每個詞語后面都有無數道被歷史和現實投射下的重重影像;他們不明白那些司空見慣、毫不起眼的詞語——比如“命運”——會在某一刻讓人目瞪口呆,無以言說。某種意義上,對詞語的敬畏之心,從主動出擊去挑選詞語到看似被動來接受詞語的逆轉,同樣是張執浩對須臾不可離的詞語的關懷與關切之情懷的體現:與詞語的和解就是與生活的和解;與詞語的攜手就是與“不可避免的命運”彳亍。

一首完整的詩由哪些部分構成?張執浩的回答是:說出的部分,和未說出的部分。他認為:“如果沒有前面‘說出’的那部分,后面‘未說出’的部分就不成立;但僅有‘說出’的部分,這首詩的價值將大打折扣。”一位成熟的詩人,會有意地去把握詩作中“說出”與“未說出”之間的關系平衡。“言不盡意”這樣一個古老的文學命題是詩人的短肋也是他的羽翼,《打水漂的人》就給我們呈現了這樣一種狀態:“能到對岸的石子少之又少/能寫的詩也不多了/我手里捏著一個詞/看上去它是勇敢的/我身邊還有一堆詞/它們蠢蠢欲動”。在詩歌中顯現的詞語將必然改變未顯現的那一部分的意味,詩人就好像《給你看樣東西》里的那個小男孩,在“說出”與“未說出”之間不斷思量,讓那顆灰白的無名星,努力接近“有名”;詩人替我們命名那些未知的事物。

詩的發聲學可以看作張執浩對于詩歌本相的一種解釋。他認為,詩歌與音樂“都是一種聲音,只是制造聲音的材質不一樣而已,除此之外,兩者在結構、音色、音高、調性等方面保持著高度一致。從這個角度來講,詩歌并不適合放在整體的文學范疇內來談論,她更接近藝術——聲音的藝術”。這樣的解釋巧妙地回擊了那種陳舊的有關詩歌的定義,即認為詩歌是分行的藝術。“中國的古詩就沒有分行,甚至連表達停頓的標點符號也沒有”。格律詩擁有嚴謹規范的平仄與聲韻,同樣,現代詩也有自己內在的節律與調質。這既是詩歌與其他文體的分野,也提供了一種評判詩歌的標準:“不同的詩人以不同的聲調來創作,不同的詩歌有不同的聲線和音域。”而張執浩詩中的聲音,則是一種帶著寬廣關懷之情的聲音,在過去與現在、故鄉和城市的多聲部音域里回響。它們告知生而為人的困境,釋放人性中的軟弱,以求得和解的力量。

其實在2015年,張執浩就在一篇名為《在黃鶴樓下談詩》的隨筆里,表達了他對現代漢語詩歌的看法。在他看來,古體詩就像那座眾人欽慕的黃鶴樓,皇皇名篇威懾著現代漢語詩歌的創作。但他認為:“只有現代性的語言才能賦予我們漢民族現代性的精神。何為現代性的語言?即,那種日常的、鮮活的,帶有我們此時此刻此在體溫的語言,那種看似充滿缺陷卻生機盎然的語言,才是真正需要我們當下的書寫者,尤其是我們現代詩人大膽使用的語言。”語言問題已然成為他對詩歌關懷與關切的核心。他之所以將現代性的語言設定在日常的、鮮活的“此時此刻此在”的語言,是因為其中的生機盎然,更是因為這種語言之中蘊含的現代性的精神,可以讓詩人在詞語中“復活”而不是“復古”。這是他的詩歌發聲的基調。一位詩人需要在不停的自我燃燒,在與詞語的相互摩擦、砥礪中,去寫出現代人的感受。在《高原上的野花》這本詩集的最后一首詩,也是按時間順序詩人所選的第一首詩《糖紙》中,詩人寫道:“我在糖紙上寫下你的名字:小女孩/并幻想一首終極的詩歌/替我生養全人類最美麗的女嬰”。詩人清楚,“一首終極的詩歌”與“最美麗的女嬰”只能是一種未完成時,因此他只有永不止息地在詞語中“幻想”,用詞語來“生養”,讓他的寬廣關懷的聲音,在眾生中回蕩。魏天無,1967年3月生于湖北荊門,祖籍河北饒陽。1988年本科畢業于華中師范大學中文系。文學博士,華中師范大學文學院教授,湖北文學理論與批評研究中心、華中師范大學詩歌研究中心兼職研究員。曾為美國孟菲斯大學(UM)交換學者(2012-2013)。出版專著(合著)四部,詩評集一部,發表論文、評論、隨筆、詩歌百余篇(首)。