基于漢語語料庫的“在X中”框架語法意義研究

李桂森

摘 要:“在X中”是現代漢語中一種較常用的介詞框架。本文基于現代漢語語料庫,從“在X中”框架的語法意義、各語法意義之間的關系和進入“在X中”框架的X的特點等三個方面入手,對“在X中”框架的語義特點進行定量和定性分析。

關鍵詞:介詞框架 在X中 語法意義

現代漢語中有一種被稱為“介詞框架”(陳昌來,2002)的結構形式,如“在……上”“在……方面”“從……到……”“跟……似的”等,它們由介詞與方位詞、名詞、動詞或助詞組成,把介詞所支配或涉及的對象框起來。據金昌吉(1996)統計,一篇政論文中所使用的介詞框架句子的比例為26%,也就是說大約每四個句子就會出現一個介詞框架結構,可見其使用之頻繁,地位之重要。“在”是現代漢語中最常用的介詞之一,由其組成的介詞框架結構,如“在……上”“在……中”“在……下”等等,“在”也是現代漢語語匯的重要組成部分,值得語言學界給予重視。“在……中”框架是“在”字結構中使用頻率比較高的介詞框架。筆者對從北大CCL語料庫中隨機抽取的2000條介詞“在”的用例進行統計分析,發現“在”字框架的用例有558條,占總用例的28%。使用頻率較高的有:“在……中”框架共163例,占“在”字框架總數的29%。由此可見,“在……中”是“在”字框架中使用頻率高、應用范圍廣的介詞框架。

為了研究和論述的方便,本文把介詞框架“在……中”碼化為“在X中”。

本文在280萬字語料中檢索出1522條“在X中”框架的有效語料。基于這些語料我們從語法意義、X的性質以及各個語法意義之間的聯系等方面對“在X中”進行研究。

一、“在X中”框架的語法意義研究

我們對1522條語料進行全面考察,在前人研究的基礎上,總結歸納出“在X中”框架具有5種語法意義:1.表示空間;2.表示范圍;3.表示時間;4.表示狀態;5.表示過程。

在討論上述語法意義之前,我們先來看“在X中”框架的性質。

語言結構并不是孤立個體的簡單組合,在動態使用中的語言結構的各組成部分是相互影響的。構式語法認為:“構式本身具有獨立的形式和語義,其形式或意義是無法完全從組成成分和其他構式中推導出來的,具有不可推導性(non-derivational)”。(王海峰,2011)

“在X中”框架是一種構式,“X”和框架之間相互影響,相互作用。“X”的語法、語義和語用特征直接影響框架的整體語法、語義和語用特征。因此,我們在考察“在X中”框架語法意義時,充分考慮“X”的語法、語義特點,并把X的語法、語義特點作為辨別和分析“在X中”框架語法意義的重要參考。

(一)“在X中”框架表示事物或動作行為所處的空間

空間范疇是人類語言中最基本的關系范疇,其他很多范疇都可以看作是此范疇的隱喻和引申。現代漢語方位詞“中”表示“在一定界限以內”(呂叔湘,1980/2000),表示方位處所,所以空間意義是“在X中”框架最基本的語法意義,表示事物或動作行為所處的空間。具體可以分為三種情況:1.表示處所;2.表示環境;3.表示媒介。

1.“在X中”框架表示處所

表示事物所處的或動作行為發生的空間方位,在X的內部、里面,與“外”相對。此為“在X中”框架最基本的空間意義。如:

(1)祥子恰好來到了這個小綠洲;在沙漠中走了這么多日子,他以為這是個奇跡。(老舍《駱駝祥子》)

(2)假若可能的話,他想要一點水喝;就是要不到水也沒關系;他既沒死在山中,多渴一會兒算得了什么呢?(老舍《駱駝祥子》)

“在X中”框架表示處所時有兩種情況:一是表示動作行為發生的處所或動作持續狀態存在的處所,如例(1),“沙漠”是“走”發生并持續下去的地域,“在沙漠中”表示動作行為的處所。二是表示動作結束的處所,如例(2),“死”這一動作結束的地方是“山”,“在山中”表示動作行為結束的處所。正是由于“沙漠”和“山”這樣的“X”進入了“在X中”框架,才賦予了該框架表示處所的語法意義。也正是由于該框架具有表示處所的語法意義才使“X”成為動作行為發生、持續或結束的處所。

2.“在X中”框架表示環境

表示人、事物或活動所處的環境。例如:

(3)路燈透過松枝散出淡黃的光暈,把一條條走向不同的馬路在暮色中顯現出來,成隊的自行車奔馳期間。(王朔《玩的就是心跳》)

(4)我在大家的哄笑聲中走過去,和楊金麗一起坐下。(王朔《橡皮人》)

(5)有些研究者認為,在競爭的環境中工作和學習,聲譽動機更為重要。(方富熹,方格《兒童的心理世界——論兒童的心理發展與教育》)

例(3)表示“馬路”和“奔馳”的“自行車”是在“暮色”的籠罩下,“在暮色中”表示事物或動作行為所處的自然環境;例(4)中“我走過去”這一動作發生“在大家的哄笑聲中”;例(5)則是較抽象的環境,活動所處的是具有社會性質的環境。

3.“在X中”框架表示媒介

表示媒介的“在X中”可以寬泛地理解為“通過X”(王玉響,2007)。如:

(6)江澤民在信中說,北京大學和北京醫科大學合并組建新的北京大學,以提高綜合素質。(《人民日報》2000年4月)

(7)技術資料、數據、樣品或者服務方完成的工作成果需要保密的,可以在合同中約定保密范圍和期限以及各方承擔的保密義務。(《中華人民共和國技術合同法實施條例》)

此類“在X中”框架表示通過某種方式做某事。例(6)“在信中”表示通過“信”這種方式表達某種觀點;例(7)“在合同中”表示通過“合同”的方式達成具有法律效力的“約定”。也可以理解為“范圍”,筆者參考“X”是具體事物的特點,把此類“在X中”歸入表示空間中。

(二)“在X中”框架表示事物或動作行為所處的范圍

范圍可以看作抽象的空間,表示范圍是表示空間的延伸,指明動作或事件發生在界限之內,或某個規則、規律只在界限之內發揮作用。如:

(8)在現代化的科技社會中,科學技術極為發達,各種技術商品的種類及數量均大為增加,技術買方已有充分的余地選擇本身所需要的技術。(曾鵬飛《技術貿易實務》)

(9)在教育心理學中談得最多的問題是通過教學如何讓學生學會學習。(方富熹,方格《兒童的心理世界——論兒童的心理發展與教育》)

(10)發行前一年末,凈資產在總資產中所占比例不低于百分之三十。(《人民日報》1993年5月)

(11)在我的記憶中,她的手終年是鮮紅微腫的。(老舍《我的母親》)

例(8)“在現代化的科技社會中”限定了一個具有一定時空特征的空間范圍,與表示空間的語法意義相近;例(9)“在教育心理學中”表示某種情況存在于某個領域內;例(10)中的“在X中”框架表示的是一個集合范圍,說明對象是“X”中的一部分;例(11)則確定了一個抽象的心理范圍“在我的記憶中”。

(三)“在X中”框架表示事物或動作行為所處的時間

表示行為活動發生在某一段時間之內。如:

(12)且讓我們將她在這10天中經歷的實際情況,同她在美國“莊嚴”場合的“作證”作一個對照。(《人民日報》2000年4月)

(13)例如,屬于遺傳原因引起的染色體異常和代謝性缺陷疾病;兒童在胎兒期中受到的損害……(方富熹,方格《兒童的心理世界——論兒童的心理發展與教育》)

表示時間的用例在語料中所占比例不大,情況也比較簡單。進入框架的“X”均為時段詞,如上例中的“10天”“胎兒期”等。時間段就像容器,中間容納了行為活動發生或持續的時間。

(四)“在X中”框架表示事物或動作行為所處的狀態

我們經常會把某些情緒、感受等狀態比作一種“容器”,若我們處在某種狀態中,就好比處在這一類“容器”里。當然,這類“容器”是非常抽象的,只是表示某種狀態、動作或活動發生在這種狀態里。如:

(14)她終年沒有休息,可是在忙碌中她還把院子屋中收拾得清清爽爽。(老舍《我的母親》)

(15)所以我用“做一個戰士”的話來激勵那些在彷徨、苦悶中的年輕朋友。(巴金《做一個戰士》)

例(14)中的“忙碌”是一種生活狀態,“把院子屋中收拾得清清爽爽”這一事件就是在這種狀態中完成的。例(15)中的“彷徨、苦悶”則是一種心理狀態,其實和表示環境的“在X中”一樣,在人們的認知過程中,某些感受被隱喻成一個容器,而感受的主體就像被裝在這種感受的“容器”里一樣。

(五)“在X中”框架表示事物或動作行為所在的過程

邢福義(1996)認為方位結構“X中”具有“活動義”,并指出在表示活動義時,常常與“在”一起出現。雖然我們與他考察的對象不完全一致,但是他所指出的語法意義卻是十分正確的。通過大量的語料考察,我們發現“在X中”框架此類用法比例很大,其主要意義為表示一件事發生在另一件事的進程里。例如:

(16)社交關系在許可證貿易中實在重要。(曾鵬飛《技術貿易實務》)

(17)在促進學生身心健康中,首先要盡量滿足學生心理的正當需要。(方富熹,方格《兒童的心理世界——論兒童的心理發展與教育》)

(18)重慶投巨資改善水運基礎設施:年通過5萬標箱的集裝箱專用碼頭正在建設中;重慶貓兒沱港區技術改造年內將完成……(《人民日報》2000年4月份新聞版)

上例中的“在X中”框架均表示某事件發生在“X”進行的過程中,可在“X”后加“的過程”寫成“在X的過程中”,框架的語法意義不變。其中例(18),表示“建設”處于正在進行的過程中(北大版《現代漢語》2005;白曉紅、趙衛,2007),這種情況下,框架前多用時間副詞“正”或“還”。

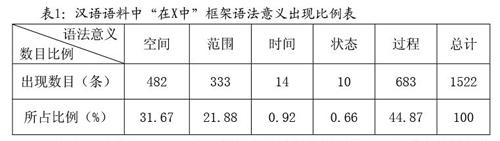

(六)語料中“在X中”框架語法意義的分布

在對“在X中”框架語法意義分析的基礎上,我們對所見語料中“在X中”框架各語法意義出現比例統計如下:

表1:漢語語料中“在X中”框架語法意義出現比例表

語法意義

數目比例 空間 范圍 時間 狀態 過程 總計

出現數目(條) 482 333 14 10 683 1522

所占比例(%) 31.67 21.88 0.92 0.66 44.87 100

由上表可以看出,“在X中”框架表示過程的用例最多,幾乎占總用例的一半。可見,“在X中”框架表示動態過程的語法意義更為重要。其次是表示空間的用法,約占總用例的三分之一,表示范圍的用法占五分之一,使用最少的兩種用法是表示狀態和表示時間,均不到總用例的1%。

二、“在X中”框架的X的性質考察

“在X中”框架的核心意義是“在X的里面,內部”,從語義上要求進入此框架的成分“X”具有“容器”的特點。《現代漢語詞典》(第5版)對容器的釋義是“盛物品的器具,如:盒子,笸籮,搪瓷盆,玻璃杯等”。從解釋和舉例來看,“容器”的語義特征是{器具}+{三維立體}+{物理邊界}+{可容物}。可見,能夠進入“在X中”框架的“X”都要具有空間性,或能夠讓人聯想到空間特征。根據對大量語料的考察,我們發現,進入“在X中”框架的“X”既有名詞性成分,也有謂詞性成分。下面將以“在X中”框架的語法意義為綱,對進入該框架的“X”進行分類討論。

(一)“在X中”表示空間時進入框架的“X”的性質考察

在表示空間時,進入該框架的“X”具有很強的空間性,其中以三維空間義的名詞最為典型。名詞空間性的強弱可據其能否計量以及以何種手段計量來衡量:可計量的名詞的空間性強于不可計量的名詞,用個體量詞計量的名詞的空間性強于用群體量詞計量的名詞(劉順,2003)。按照是否可計量和計量方式的不同,本文將語料中出現的X整理分類。“在X中”框架表示空間時,“X”均為體詞性成分,可以分為五類(文中所列為“X”的中心語,下同):

個體名詞:手、胃、懷;山、園、峽谷、沙漠;箱、甕、船、屋、城、路、書店;電視、電話;講話、報告、賀電;通知、提單、聲明、合同……

物質名詞:水、陽光、云霧、煙;掌聲、禮炮聲、笑聲……

集合名詞:樹叢、竹叢、亂石……

抽象名詞:環境、情境、情景、氣氛、氛圍。

可量形容詞:黑暗、光明、喧囂、寂靜。

個體名詞空間性最強;物質名詞、抽象名詞和可量形容詞只能以單位量詞或類別量詞計量(何杰 2008),空間性較弱。從各類名詞的數量來看,表示空間的X中,個體名詞數量最多,表示空間的語法意義空間性也最強。關于可量形容詞,是指在特殊情況下有些形容詞也是可量的,如“一片光明”,主要是通過模糊量表現有一種氛圍,一種意味。

在語義上,“X”表示自然現象、聲音和較抽象的環境氣氛時,均可以通過視、聽、觸等感覺感受到,其共同的語義特點是具有彌漫性。它們可以充滿特定的空間,事物或活動只能處于其內,強調的是動作行為所處的處所或環境。

(二)“在X中”表示范圍時進入框架的“X”的性質考察

在語義上,此時進入框架的“X”有四類,一是具有時空語義特征的名詞,如:社會、機構、家庭等;二是表示某一領域、具有領域語義特征的名詞,如:學科、系統等;三是復數群體,具有集合或復數的語義特征,如:集體、所有國家、教師團體等;四是表示思想意識等心理感知范疇的名詞,具有抽象的邊界,如:意識、記憶、思想等。

在語法上,這些名詞一般都是可用類別量詞來計量的集合名詞與抽象名詞。如:

集合名詞:集體、班級、整體、青少年、姊妹行……

抽象名詞:生活、社會、勢利場、局面;領域、語言、心理學、系統;意識、印象、情緒、記憶……

(三)“在X中”表示時間時進入框架的“X”的性質考察

“在X中”框架表示時間時進入該框架的是時段詞,一般不能用量詞計量,名詞的空間性已近消失。這類詞語數量很少,情況相對簡單,現將其全部列出:

時段詞:三天、十天、兩個多月、一年半、胎兒期、階段、納稅年度、時

(四)“在X中”表示狀態時進入框架的X的性質考察

此時的“X”一般是形容詞,表示某種情狀,我們稱之為情狀形容詞。語料中出現的“X”共10詞次,它們是:

情狀形容詞:迷惘、恐怖、抑郁、饑餓、彷徨、苦悶、倉皇、忙碌、孤獨、繁榮。

(五)“在X中”表示過程時進入框架的“X”的性質考察

表示過程時進入此框架的“X”既有體詞性成分,又有謂詞性成分。語料中出現的體詞性成分的中心語是一類兼有事物性和動作性的事件名詞(韓蕾,2010),可以用動量詞修飾,具有活動和過程性的語義特征,有較明確的起點和終點界限,如“貿易”“游戲”等;謂詞性成分結構比較復雜,出現了單個動詞、動賓短語、主謂短語、偏正短語以及聯合短語等結構形式,但其核心動詞都是表示活動事件的動詞,此類動詞有的起訖點雖不那么明確,如“發展”“促進”“深化”等,但它們都具有一定的時間性,包含著一個隨著時間推進的連續性過程,并且這類“X”一般為雙音節動詞,我們稱之為“活動事件動詞”(稅昌錫,2005)。如:

事件名詞:戰亂、游戲、抗戰、饑荒、戰爭、外交、競賽、買賣、工作……

活動事件動詞:會談、開發、改革、深化、調整、實施、發展、研究、學習、談判、建設、通緝、執行、營運、往來、申請、處理……

(六)小結

本節以“在X中”框架的語法意義為綱,考察了表示各語法意義時進入該框架的“X”性質特點。進入該框架的“X”涉及個體名詞、物質名詞、集合名詞、抽象名詞、事件名詞、可量形容詞、情狀形容詞以及活動事件動詞共8個小類,這些類別“X”的數目和比例情況詳見表2:

表2:漢語語料中進入“在X中”框架的X情況考察簡表

“X”的

性質 個體

名詞 物質

名詞 集合

名詞 抽象

名詞 可量

形容詞 時段詞 事件

名詞 情狀

形容

詞 活動事

件動詞 總計

出現

詞次 283 80 193 242 17 14 320 10 363 1522

出現

詞數 122 34 130 48 5 10 30 10 105 494

復現

詞次 161 46 63 194 12 4 290 0 258 1028

復現

比例②

(%) 56.89 57.5 32.64 80.17 70.59 28.57 90.63 0 71.07 67.54

高頻

舉例③ 合同60

頭腦14

家17

書9 陽光9

水8 人群12

集體5 環境20事務25生活20

關系9 黑暗11 階段2 過程

182

活動59

比賽12 發展36

教學32學習15

貿易9建設9

由上表可以看出,母語使用者在使用“在X中”框架時,“X”有如下特點:

1.從“X”性質來看,“X”覆蓋了名詞、形容詞和動詞三大詞類;在語義上,名詞一般具有“容器”義,形容詞有情狀義,動詞(事件名詞)有過程義。三者都具有隱喻的“容器”義,能使人聯想到“容器”。

2.從出現詞數來看,進入“在X中”框架的集合名詞、個體名詞和活動事件動詞較多,均在100詞以上;而可量形容詞、時段詞和情狀形容詞使用較少,這與表示時間和表示狀態的語法意義使用較少有關。

3.從復現比例來看,表示過程時的事件名詞復現率高達90.63%,僅“過程”一詞就出現了182次,可見“過程”是最常用的“X”;其次是抽象名詞,活動事件動詞和可量形容詞,其復現比例均在70%以上,常用的詞有“事務”“黑暗”“發展”等;時段詞和情狀形容詞重現率很低,未集中出現高頻詞。

三、“在X中”框架各語法意義之間的關系

在上兩節對“在X中”框架語法意義和X的分類描述的基礎上,本節將從“X”之間的關系入手考察“在X中”框架語法意義之間的關系。

詞類范疇是原型范疇,各個詞類在語法上并不是離散的,而是逐漸過渡,構成一個連續統。名詞、動詞和形容詞是現代漢語的三大實詞類。在人們的認識里,名詞是客觀世界的實體語言化的產物,動詞是客觀世界中的活動語言化的結果,而形容詞來自客觀世界中的性質。由于實體占有一定的空間,活動總要占有時間,而性質有程度之分,體現在語言中,名詞的典型特征是空間性,動詞的典型特征是時間性,形容詞的典型特征是程度性(劉順,2003)。張伯江(1994)認為現代漢語中的詞匯是一個由空間性到時間性的連續統:

即名詞到動詞是一個由空間性到時間性漸變的過程,名詞的空間性最強,時間性最弱,而及物動詞的空間性最弱,時間性最強。

劉順(2003)認為名詞并不是內部均質的類,其成員存在典型和非典型之別。典型的名詞是那些具有三維空間特征的名詞。這種特征用語法手段表現出來就是名詞可否計量以及如何計量。以此為依據,劉順(2003)建立了現代漢語名詞內部的空間性強弱的等級順序:

由個體名詞到無量名詞,名詞的空間性呈漸弱趨勢,與此同時,名詞的時間性逐漸增強。邵敬敏、劉琰(2001),劉順(2003)都曾指出部分普通名詞具有內在時間性,即名詞本身含有“開始——持續——結束”的過程義,這樣的名詞有時間名詞和事件名詞,如:嬰兒期、階段、戰爭、貿易等,所以時間名詞空間性的強弱程度與事件名詞差不多。

在各家研究的基礎上,依據上述范疇理論,“在X中”框架中出現的各類“X”也是由空間性逐漸過渡到時間性的連續統:

由此我們可以大體上推出關于“在X中”框架各語法意義由空間性到時間性的連續統:

表示空間>表示范圍>表示時間>表示狀態>表示過程④

其中“表示過程”的語法意義情況較為復雜。表示過程時進入該框架的X有事件名詞和活動事件動詞兩大類,這兩類“X”時空性的強弱程度不同。鑒于在進入“在X中”框架后整個框架的語法意義是表示動態過程的,且在所有表示過程的用例中,事件名詞的數量還不及活動事件動詞的三分之一,我們認為表示過程是空間性最弱,時間性最強的語法意義。

綜上所述,“在X中”框架各語法意義是由空間性到時間性,由靜態到動態,由具體到抽象的逐漸引申的系統。其他語法意義都是由最基本的空間義隱喻而來,掌握它們之間這種隱喻關系,有助于理解和掌握其語法意義,也有助于語言教學及漢語國際教育教材編寫。

注釋:

①“出現詞數”為母語者使用“在X中”框架中出現

的不同的“X”的數目。

②“復現比例”指每類“X”中各“X”復現次數總和

占該類總用例的比例。其中“67.54%”為母語者所有“在X中”框架用例中“X”的復現比例,非各類“X”復現比例之和。

③此行“X”后的數字為該詞在語料中出現的次數。

④“>”前的語法意義空間性大于其后的語法意義。

參考文獻:

[1]白曉紅,趙衛.漢語虛詞15講[M].北京:北京語言

大學出版社,2007.

[2]北京大學中文系現代漢語教研室.現代漢語(重排

本)[M].北京:商務印書館,2005.

[3]陳昌來.介詞與介引功能[M].合肥:安徽教育出版

社,2002.

[4]崔希亮.語言的認知與理解[M].北京:北京語言文

化大學出版社,2001.

[5]顧振立.介詞框架“在X中”考察[D].上海:上海

師范大學碩士學位論文,2008.

[6]郭銳.現代漢語詞類研究[M].北京:商務印書館,

2002.

[7]韓蕾.事件名詞研究綜述[J].棗莊學院學報,

2010,(2).

[8]何杰.現代漢語量詞研究(增編版)[M].北京:北

京語言大學出版社,2008.

[9]金昌吉.漢語介詞和介詞短語[M].天津:南開大學

出版社,1996.

[10]劉珣.對外漢語教育學引論[M].北京:北京語言

大學出版社,2007.

[11]呂叔湘主編.現代漢語八百詞(增訂版)[M].北

京:商務印書館,1980/2000.

[12]邵敬敏,劉琰.論名詞的動態性及其檢測方法

[J].漢語學習,2001,(6).

[13]沈家煊.《語言的認知研究》序[A].束定芳主

編.語言的認知研究——認知語言學論文精選[C].上海:上海外語教育出版社,2007.

[14]稅昌錫.動詞界性分類試說[J].暨南學報(哲學

社會科學版),2005,(3).

[15]王海峰.現代漢語離合詞離析形式功能研究[M].

北京:北京大學出版社,2011.

[16]王玉響.“在X上”語法意義和句法功能研究[D].

北京:北京大學碩士學位論文,2007.

[17]邢福義.方位結構“X里”和“X中”[J].世界漢

語教學,1996,(4).

[18]楊麗忠.“在VP中”格式研究[D].上海:上海師

范大學碩士學位論文,2010.

[19]張伯江.詞類活用的功能解釋[J].中國語文,

1994,(5).