貧困家庭重性精神病患者接受免費救治后的危險行為改變

朱驊 朱春鳳 黃臘根

摘 要 目的:探討貧困家庭重性精神病患者接受免費救治后的危險行為改變。方法:選取2013年11月至2015年1月在江西康寧醫院接受住院治療的240例貧困家庭重性精神病患者,年齡18~60歲,隨機分為觀察組和對照組。在觀察組120例患者中,男性79例,女性41例,平均年齡(33.26±8.58)歲,在對照組120例患者中,男性80例,女性40例,平均年齡(32.76±8.24)歲。觀察組接受免費救治的系統治療干預,對照組接受常規住院和門診治療。結果:治療后觀察組患者的焦慮抑郁、缺乏活力、思維障礙、激活性、敵對猜疑和簡明精神病量表(BPRS)總評分均明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05);個人與社會功能量表(PSP)評分明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:對貧困家庭重性精神病患者實施免費救治的系統治療干預,可以較好的緩解患者的危險行為。

關鍵詞 重性精神病;免費救治;貧困家庭;危險行為

中圖分類號:R749 文獻標志碼:A 文章編號:1006-1533(2018)16-0038-03

Risky behavior changes in patients with severe psychosis in poor families after receiving free treatment

ZHU Hua, ZHU Chunfeng, HUANG Lagen

(The Third Ward of Corelle Hospital of Zhangshu, Jiangxi Province 331211, China)

ABSTRACT Objective: To explore the changes of risky behaviors in patients with severe psychosis in poor families after receiving free treatment. Methods: From November 2013 to January 2015, 240 patients with severe psychosis from poor families aged 18 to 60, who came to our hospital for hospitalization, were selected. Of the 120 patients in the observation group, 79 were males and 41 were females, with an average age of (33.26±8.58) years. Among the 120 patients in the control group, 80 were males and 40 were females, with an average age of (32.76 ± 8.24) years. The observation group received a free systemic treatment intervention, and the control group received regular inpatient and outpatient treatment. Results: After treatment, anxiety, depression, inactivity, thinking disorder, activation, hostile suspicion and total score of brief psychiatric rating scale(BPRS) of the observation group were significantly lower than those of the control group, and the difference was statistically significant(P<0.05); the score of personal social function scale(PSP) of the observation group was significantly higher than that of the control group, and the difference was statistically significant(P<0.05). Conclusion: The implementation of free treatment system intervention for patients with severe psychosis in poor families can better relieve the risk behavior of patients.

KEY WORDS severe psychosis; free treatment; poor family; dangerous behavior

重性精神病可分為精神分裂癥、雙相情感障礙、偏執性精神障礙、分裂情感性精神障礙、癲癇所致精神障礙、嚴重精神發育遲滯等6類[1-3]。該病癥發病機制復雜,臨床治療難度較大。多數患者因各種原因難以主動就醫,使得該病癥成為社會的隱痛[4]。本文旨在評估貧困家庭重性精神病患者接受免費救治后的危險行為改變。

1 資料與方法

1.1 一般資料

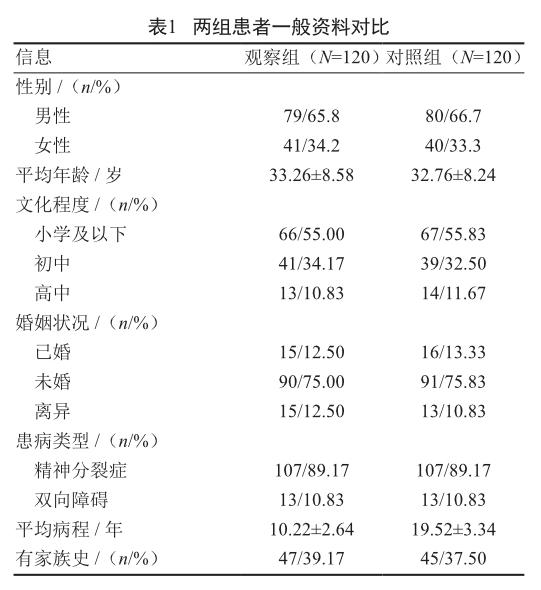

將2013年11月至2015年1月由江西康寧醫院接診的240例貧困家庭重性精神病患者納入本次研究,年齡18~60歲。按照隨機數字表法分為觀察組120例和對照組120例,患者一般資料見表1。兩組患者的性別比例、年齡構成等資料具有可比性(P>0.05)。患者均知情同意,簽署知情同意協議書。

1.2 方法

對照組接受常規住院和門診治療。觀察組患者接受免費救治系統治療干預,即患者在入院后接受嚴格的藥物治療、心理護理干預、以及行為和工娛治療等,并對患者實施康復訓練。患者出院后由基層醫療機構進行管理,并對患者實施生活技能訓練,提高患者生活自理能力。項目組對基層醫療機構進行定時和定點的指導和復查,保證患者出院后能繼續接受治療。治療觀察時間為12個月。

1.3 觀察指標

觀察患者治療前后簡明精神病量表(BPRS)評分[5]和社會功能量表(PSP)評分[6]。BPRS分5個維度,評分內容包括焦慮憂郁、缺乏活力、思維障礙、激活性、敵對猜疑,總分18~126分,分值越高,病情越嚴重。PSP是評價對社會有益的活動、個人關系和社會關系、自我照料、擾亂及攻擊行為,滿分為100分,分值越高,表明患者社會功能恢復越好。

1.4 統計學分析

2 結果

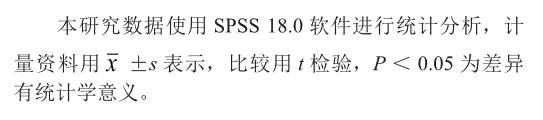

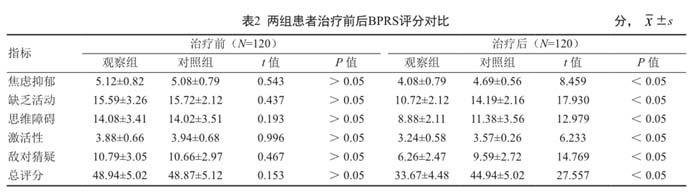

2.1 兩組患者治療前后BPRS評分比較

治療12個月后,觀察組患者的焦慮抑郁、缺乏活力、思維障礙、激活性、敵對猜疑及BPRS總評分均明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,表2)。

2.2 兩組患者治療前后PSP評分比較

治療前,觀察組患者PSP平均評分為(19.24±3.76)分,對照組為(19.13±3.84)分,差異無統計學意義(t=0.320,P>0.05)。治療12個月后,觀察組患者PSP平均評分為(33.06±4.24)分,對照組為(22.26±3.64)分,差異有統計學意義(t=27.903,P<0.05)。

3 討論

隨著經濟發展和社會活動多元化,人們的就業壓力、生存壓力、競爭壓力都在增大[7]。生活和工作中各種不協調因素的出現,使得精神病的發生率增加,其中重性精神病患者尤其需要引起足夠的重視[8]。積極采取有效的干預措施,對提高患者的生活質量具有重要的意義。

重性精神病患者發生危險行為是與多方面的因素有關,主要原因為家屬對患者缺乏管理和精神疾病患者本身自我約束能力差。因此需要家屬對疾病引起足夠的重視,做好對患者的管理,提高患者的遵醫行為,做到按時、按量服藥[9-10]。家屬還要對疾病的相關知識有所了解,提高對疾病的認知,特別是要認識患者發病的先兆癥狀,便于做好應對措施。有些患者則是因為家庭經濟因素而難以得到適時救治[11-12]。因此,加強健康宣教和管理,做好家庭隨訪等社會干預可提高患者的治療效果。本文研究結果顯示,通過免費救治系統治療干預后,重性精神病患者的危險行為評分降低,社會功能評分得到提高。

對精神病患者進行干預時,首先要控制其精神癥狀,其次則是輔助心理疏導和康復鍛煉,幫助患者逐步恢復正常的生活。很多貧困家庭的患者由于自身經濟條件限制而在發病后也不積極主動地接受救治。開展免費救治后,貧困家庭重性精神病患者得到及時干預,使患者在精神狀況和社會功能方面均得到較好的改善。

總之,對貧困家庭重性精神病患者實施免費救治的系統治療干預,可以較好的緩解患者的危險行為。但本研究使用的評定工具較少,對研究結果存在一定程度的局限性。另外本研究觀察時間較短,長期的效果還待進一步研究和追蹤。

參考文獻

[1] 朱文禮, 尹良爽, 程萬良, 等. 精神分裂癥患者暴力行為影響因素調查[J]. 國際精神病學雜志, 2017, 44(5): 783-786.

[2] 焦亞輝, 王麗娜, 周郁秋, 等. 精神分裂癥恢復期患者與照顧者精神疾病相關知識及行為調查[J]. 廣東醫學, 2017, 38(17): 2680-2683.

[3] 朱文禮, 尹良爽, 蔣克中, 等. 精神分裂癥患者兇殺行為的危險因素[J]. 臨床精神醫學雜志, 2017, 27(4): 241-243.

[4] 章文峰. 淺析院外延續護理對精神分裂癥患者康復和生活質量的影響[J]. 當代醫學, 2017, 23(20): 195-197.

[5] 胡天蘭, 何芳. 某社區嚴重精神障礙患者現狀及其危險行為的影響因素分析[J]. 安徽醫學, 2017, 38(3): 354-356.

[6] 雷穎, 侯彩蘭, 范長河, 等. 綜合醫院精神科精神分裂癥患者聯合使用抗抑郁藥的分析[J]. 廣東醫學, 2017, 38(4): 619-622.

[7] 王慧, 周娛菁, 劉靖, 等. 青少年精神分裂癥患者的健康相關危險行為[J]. 中國心理衛生雜志, 2016, 30(5): 363-368.

[8] 姜雅琴, 蔡軍, 張偉波, 等. 精神分裂癥危險行為相關因素的研究現狀[J]. 四川精神衛生, 2015, 28(5): 470-473.

[9] 易海華. 氨磺必利與利培酮治療首發精神分裂癥療效和安全性對照研究[J]. 當代醫學, 2015, 21(10): 155-156.

[10] 李佳翠. 預見性護理對精神分裂癥患者危險行為的護理效果[J]. 臨床合理用藥雜志, 2014, 7(36): 168-169.

[11] 韋紅梅, 王翠棋, 陳翠薇. 針對性護理干預對精神分裂癥患者危險行為的影響[J]. 護理實踐與研究, 2014, 11(5): 41-42.

[12] 翟長平, 崔明, 敖翔, 等.精神分裂癥患者危險行為的研究[J]. 國際精神病學雜志, 2012, 39(1): 36-38.