車輛段場坪堆載對盾構隧道的影響及其隔離帶加固方案分析

陶德敬

(中鐵二院工程集團有限責任公司,四川成都 610031)

由于城市基礎設施建設的發展和城市地下空間的進一步開發,交通隧道、地下車站等地下構筑物不可避免地變得越來越密集,于是便出現了大量在既有隧道近旁進行堆載的現象。地面堆載是引起既有盾構隧道變形的重要因素,而地鐵隧道過大的縱向和橫向變形將導致嚴重的隧道結構安全問題。本文重點分析基于工期原因先盾構通過后場坪堆載的施工時序,增設地下連續墻(或者采取其他加強措施)的必要性,以及為相應的設計施工提供理論支持和參考。下面主要從兩個方面進行分析:(1)設置地下連續墻對附近地層變形的影響;(2)設置地下連續墻(或者采取其他加強措施)對隧道結構受力和變形的影響。

1 工程背景

茶山站~榴花公園站區間東起茶山站、西至榴花公園站,區間線路大體呈東西走向,區間前半段出茶山站后下穿大片魚塘并過寒溪河,到寒溪河西側的中間風井,后半段大體上沿莞龍路下穿。其中茶山站~中間風井段區間隧道采用盾構法施工。

在茶山站~中間風井段中部左線隧道(里程范圍ZDK2+687~ZDK3+117,長430 m)的南側,為R2線車輛段,車輛段現狀地面為大片魚塘,需經吹填場坪和地基處理后作為車輛段建設用地。車輛段吹砂場坪高度約6 m,由于附近地層存在較大范圍的淤泥質黏土、粉質黏土等軟弱地質,吹砂堆載可能產生較大地層變形,為減少地層變形對正線盾構隧道結構受力和變形的不利影響,原設計采取的措施主要有:(1)在車輛段完成吹砂場坪后6個月,地層變形基本穩定后,進行正線盾構隧道的掘進;(2)在左線盾構隧道的南側,車輛段場坪邊緣施作25 m寬深層攪拌樁隔離帶。

但根據施工進展情況,場坪堆載方案尚未完全確定(涉及到兩個標段的工序銜接等系列問題),而茶山站~榴花公園站區間的工期壓力較大,為滿足工期要求,擬考慮先作盾構隧道掘進,后作車輛段車輛段場坪堆載,同時為減少車輛段場坪引起的地層變形對盾構隧道結構的不利影響,擬在盾構通過前先施作車輛段隔離帶,并沿隔離帶增設1條地下連續墻。

2 地層變形分析

2.1 工況選擇

地層變形分析考慮三種工況:

(1)無連續墻與攪拌樁;(2)有25 m攪拌樁加固條帶;(3)有連續墻,平面位置上布置在場地邊界附近。

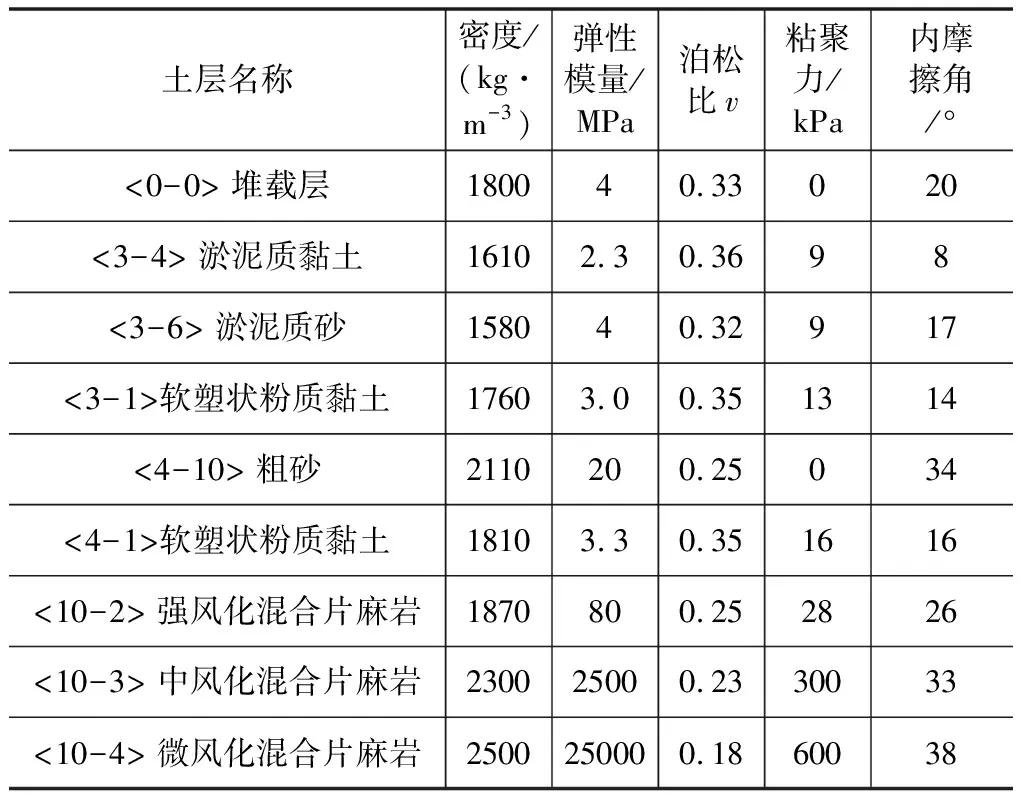

模型地層物理力學參數指標詳見表1所示。

表1 各地層物理力學計算指標

2.2 計算結果

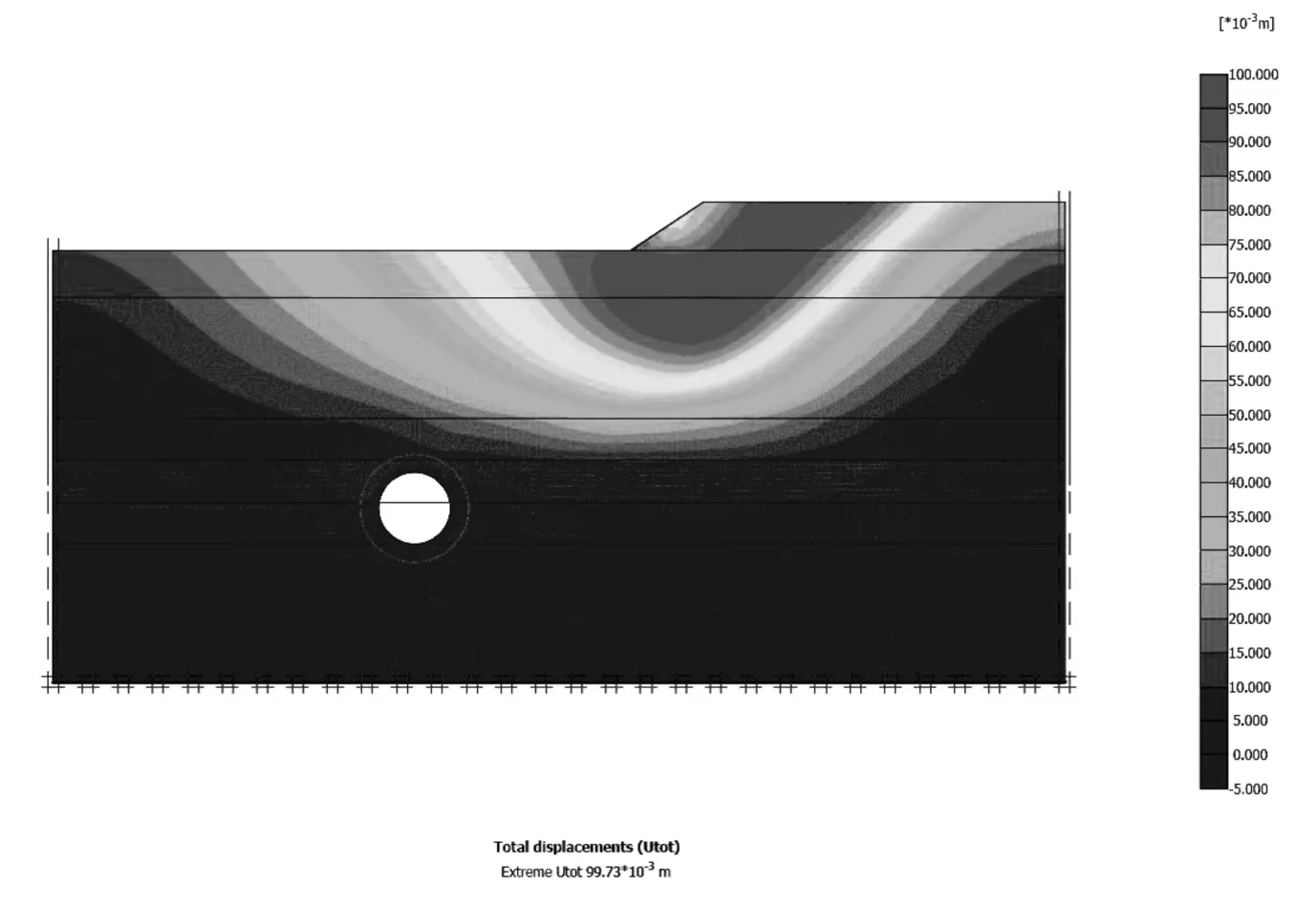

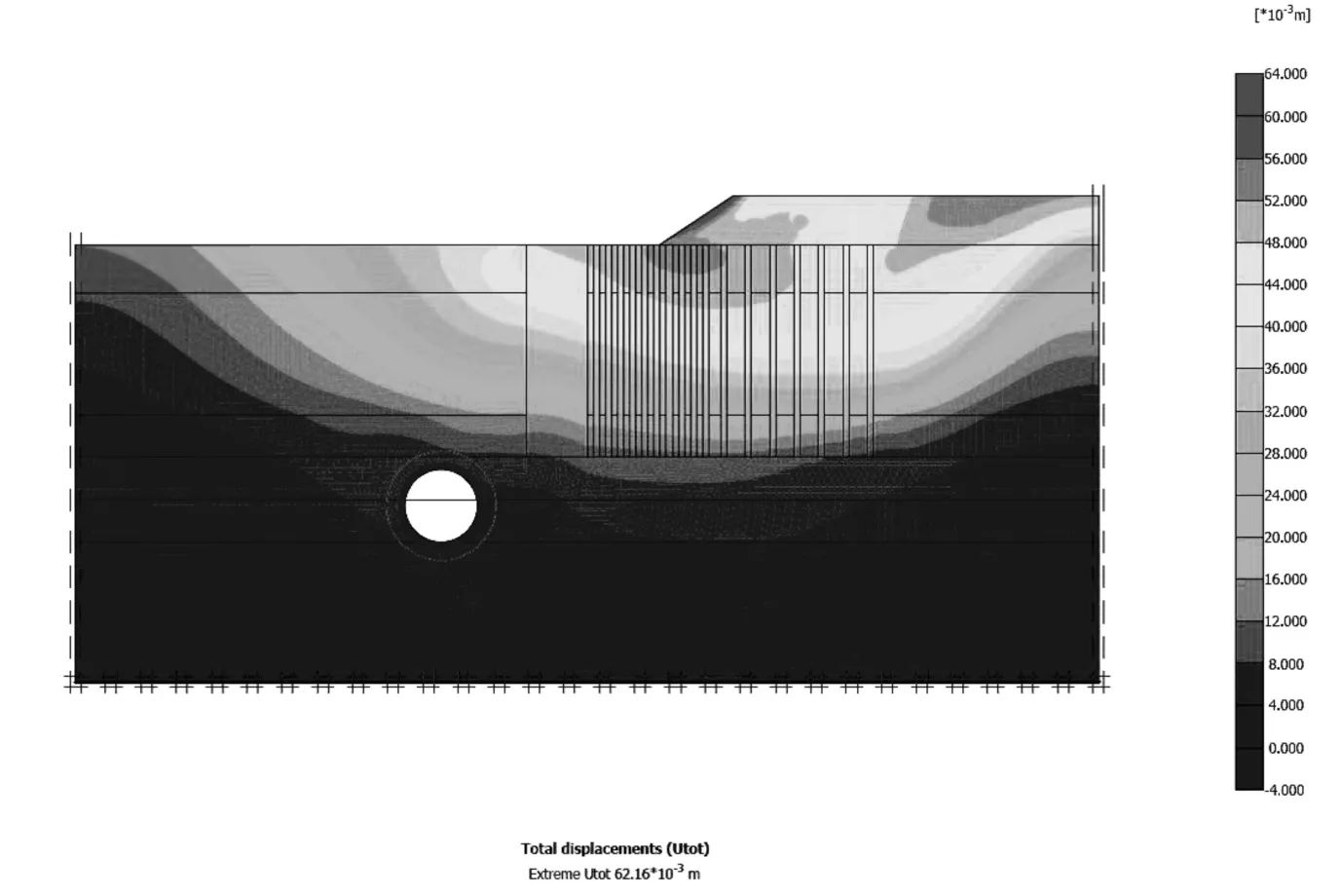

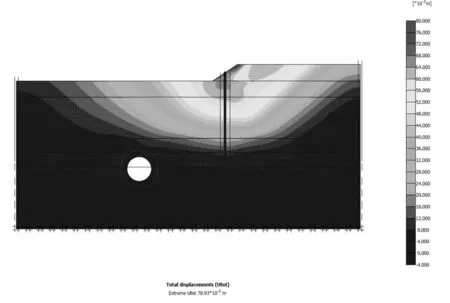

(1)無連續墻與攪拌樁(圖1)。(2)有25 m攪拌樁加固條帶(圖2)。(3)有連續墻,連續墻長度21 m時,平面位置上做在場地邊界附近(圖3)。分析表明:

圖1 無連續墻與攪拌樁地層變形

圖2 25m攪拌樁加固條帶地層變形

圖3 有連續墻地層變形

①施作深層攪拌樁隔離帶或地下連續墻對減少地層變形的作用主要體現邊坡附近一定深度(17~20 m)范圍,可一定程度降低堆載引起的潛在不穩滑動風險,其中深層攪拌樁隔離帶比地下連續墻更有效。

②施作深層攪拌樁隔離帶或地下連續墻對減少盾構隧道附近地層變形的作用有限,盾構隧道周圍的地層位移沒有大的差別,在5~15 mm范圍內,推測可能由于盾構隧道埋深較大,周圍地層變形受場坪堆載影響較小。

3 隧道結構受力及變形分析

3.1 分析思路

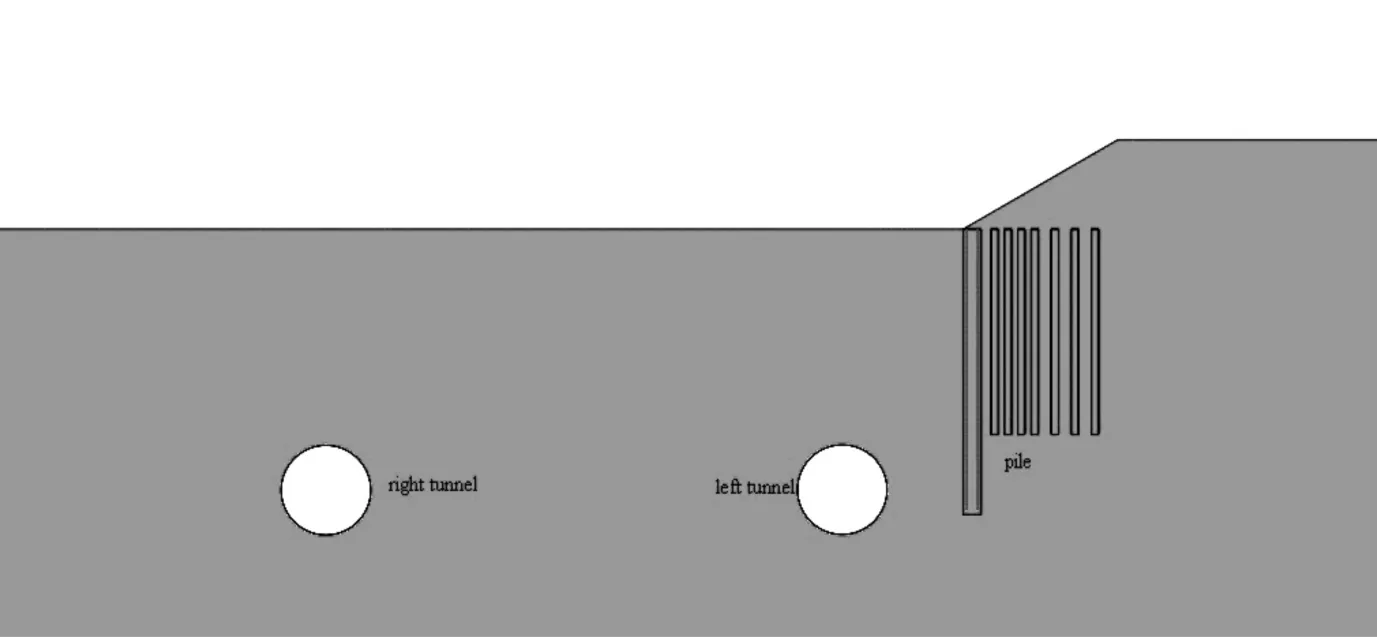

基于上述設置地下連續墻對車輛段邊坡穩定性及附近地層變形的影響分析結果,擬定三種方案車輛段場坪加固方案。

(1)方案1(原方案):在左線盾構隧道的南側,沿車輛段場坪邊緣施作25 m寬深層攪拌樁隔離帶,隔離帶長約430 m,深約18 m。(2)方案2:在方案1的基礎上沿隔離帶外緣增設地下連續墻,連續墻厚1.0 m,深約25 m(以深入隧底為原則),長約430 m,連續墻少量配筋。為不影響出入段線盾構掘進,在相應位置預留通道。(3)方案3:在方案1的基礎上進行調整,調整攪拌樁格柵帶為三軸型鋼攪拌樁帶,并調整深度由18 m調整為深約24 m(以深入中風化混合巖<10-2>為原則),寬度由5 m調整為1.07 m,加固段調整為由10 m調整為5 m,過渡段由10 m調整為5 m寬。加固段和過渡段攪拌樁深度按照方案1。

按初步擬定的連續墻方案(即方案2)進行分析,結果表明,增設連續墻對改善地層變形、隧道結構受力及變形的作用相對有限,且投資增加較多,還涉及不同工法,故車輛段工點提出方案3,主要為與方案2作進一步技術經濟比較。

分別針對上述三種方案計算2種工況的隧道結構受力和變形,其中工況1為先場坪堆載后盾構通過,工況2為先盾構通過后場坪堆載,以期論證相應方案及措施的技術合理性;另外為便于對比分析,也按上述2述兩種工況計算不作任何加固措施的方案(方案4)。需要說明的是,工況1(即先場坪堆載后盾構通過)假定在盾構通過前由場坪堆載引起的地層變形已基本穩定,而實際情況為:場坪堆載結束后,可能完成大部分地層變形,完全穩定還需經過較長一段時間。

3.2 計算模型

由于分析地段各地層在空間分布雜亂,本計算模型以該剖面中主要地層為主,合并次要的地層。

在計算斷面盾構隧道施工影響范圍內,地層主要為吹填砂層、淤泥質黏土<3-4>、淤泥質砂<3-6>、中砂<3-10>、粗砂<4-10>、全風化混合片麻巖<10-1>、微風化混合片麻巖<10-2>、中等風化混合片麻巖<10-3>和微風化混合片麻巖<10-4>等。各地層的物理力學參數以詳勘地質報告為基準,并以初始地應力場不出現塑性區為原則,軟弱砂、土層進行參數修正取值,中等風化和微風化混合片麻巖的物理力學指標進行縮小取值。擬建隧道主要位于粗砂、全風化混合片麻巖、微風化混合片麻巖等地層中。

數值計算采用ABAQUS有限元程序,各地層模型采用Mohr-Coulomb模型,單元采用8節點平面應變單元,即CPE8。C50管片襯砌采用梁單元B22模擬,并采用線彈性模型。其中方案3的數值模型如圖4所示。

圖4 鋼梁、攪拌樁與隧道結構之間關系(方案3)

3.3 計算結果

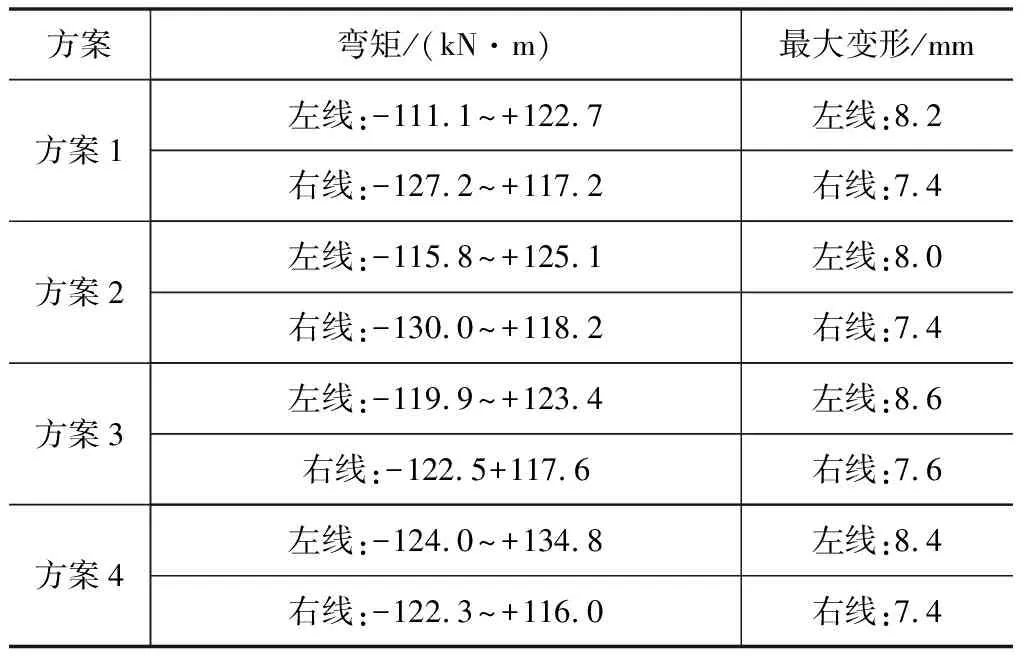

方案1~4主要計算匯總如表2、表3所示。以下對于工況1先場坪堆載,后盾構通過。

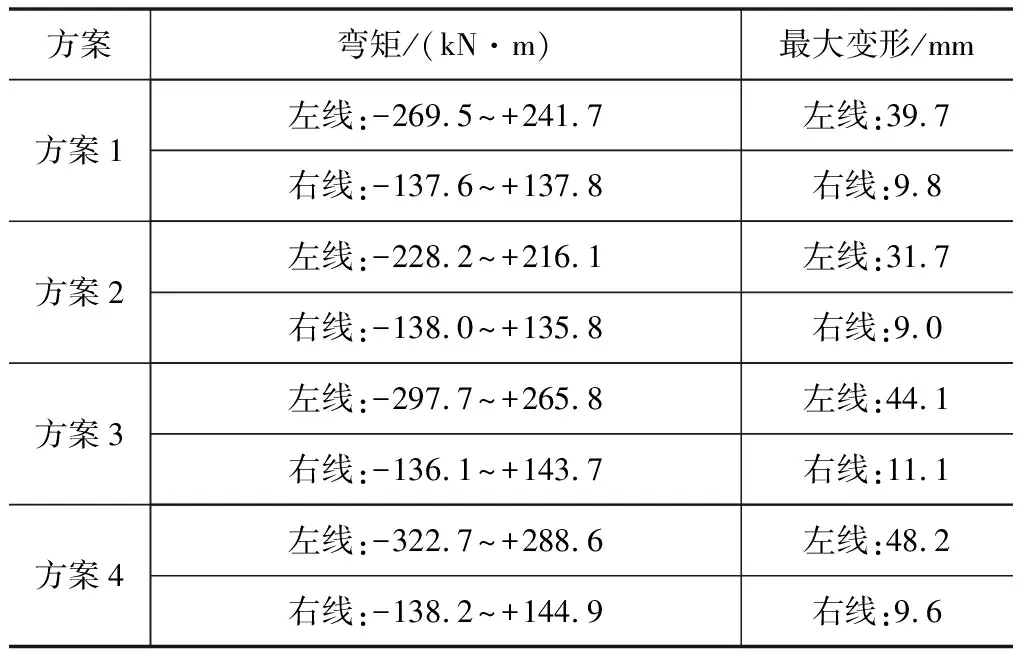

對于工況2先盾構通過,后場坪堆載。

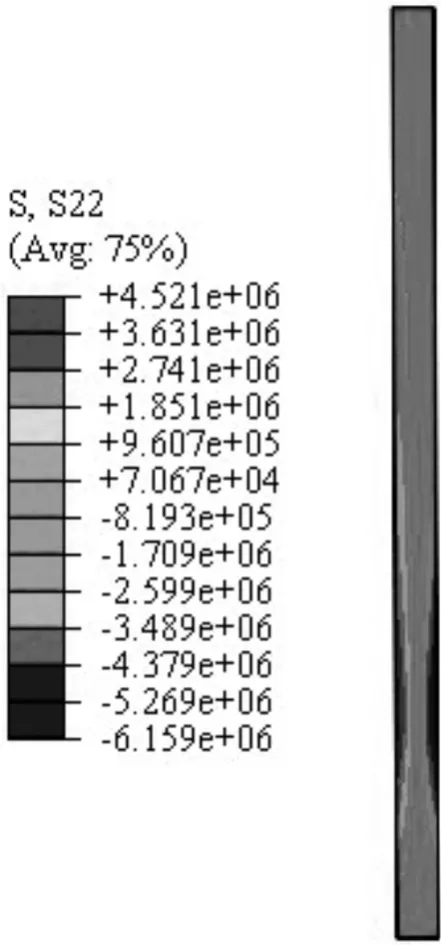

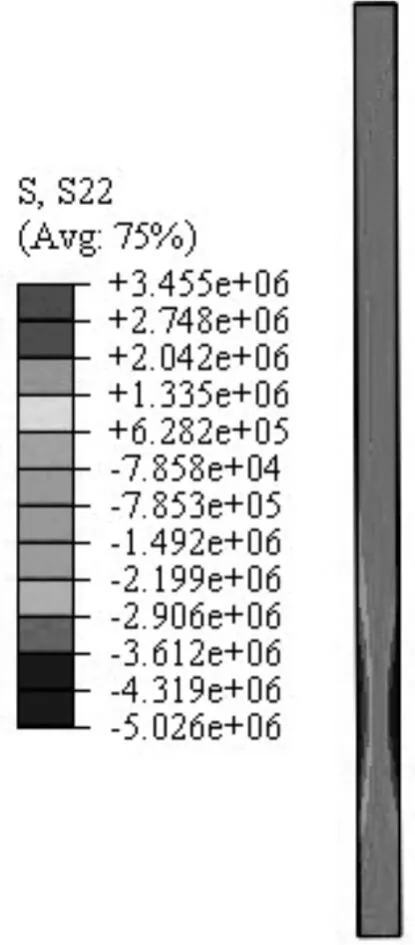

在方案3中,在工況一中地下連續墻內垂直應力分布分別如圖5(a)所示,地下連續墻內垂直拉應力的最大值為4.52 MPa;在工況二中地下連續墻內垂直應力分布分別如圖5(b)所示,地下連續墻內垂直拉應力的最大值為3.46 MPa。

表2 工況1計算結果

表3 工況2計算結果

根據TB 10003-2005《鐵路隧道設計規范》,混凝土C25的極限抗拉強度為2.0 MPa,C30的極限抗拉強度為2.2 MPa,因此,地下連續墻下半段可能因拉應力而產生破壞。

從地下連續墻內垂直拉應力和垂直壓應力的分布可知,地下連續墻存在彎曲效應,即同一截面內即存在拉應力,也存在壓應力,地下連續墻截面內存在彎矩。對于工況1,提取實體單元內的彎矩,其最大值約1 056 kN·m,對應的軸力為748.1 kN;對于工況2,提取實體單元內的彎矩,其最大值約826.0 kN·m,對應的軸力為760.3 kN。

分析表明:

(1)車輛段場坪堆載對隧道結構內力和變形的影響主要體現于左線隧道。(2)車輛段場坪堆載時序對隧道結構內力和變形的影響較大。(3)基于先盾構通過后場坪堆載的施工時序,采取相應地層加固措施的方案1~3可改善隧道結構內力及變形,但作用相對有限。

(a)工況一

(b)工況二

4 分析結論及建議

從上述分析,可得出如下結論及建議:(1)車輛段場坪堆載時序對隧道結構內力和變形的影響較大,建議盡量實現先場坪堆載后盾構通過的施工時序。(2)基于先盾構通過后場坪堆載的施工時序,增設地下連續墻可提高邊坡穩定性,控制地層變形,改善隧道結構受力和變形。(3)基于先盾構通過后場坪堆載的施工時序,若采用方案2,為避免墻體在場坪堆載過程發生破壞,建議在下半部適當配筋。(4)基于先盾構通過后場坪堆載的施工時序,鑒于左線隧道上半部變形較大,建議針對地質較差地段在洞內注漿加固地層。(5)另外需說明,上述數值分析的力學模型不能完全準確模擬實際情況,同時受相關技術參數取值影響較大,僅供設計施工借鑒參考。