“等值”視域下的法律術語翻譯

趙 亙

(同濟大學,上海)

1. 引言

法律術語翻譯是術語翻譯領域的一個研究重點。中國目前再一次啟動了民法典制定工作,計劃于2020年完成包含總則和分編在內的民法典全本。在民法典的制定過程中,現行成熟的民法典,例如《德國民法典》,對于中國立法進程或多或少具有一定借鑒作用。《德國民法典》至今已有四個譯者群體的版本,分別是上海社會科學院法學研究所(1984)、杜景林,盧諶(1999,2014)、鄭沖,賈紅梅(1999,2001)以及陳衛佐(2004,2006,2010,2015)。來自不同譯者群體的眾多版本體現了中國對于吸取德國法律制度成果的持續興趣,以及在翻譯質量上不斷加以改進的內在要求。然而,與譯者的翻譯熱情相對的卻是,德漢法律術語翻譯領域的研究成果相對較少。對現有譯本的翻譯質量加以反思有助于更好地促進德中法律文化之間的交流和中國民法典的順利付梓。

由于研究時間和篇幅所限,對于《民法典》四個譯者群體的多個版本無法一一加以分析研究,因而選擇2010年陳衛佐譯注的第三版《德國民法典》作為研究語料。這是一個在時間上較新,且內容較為全面的《民法典》漢譯本。在多次刊行的過程中,陳衛佐不僅翻譯了《民法典》的全部條款項,做了譯者注和條目注,還根據《德國民法典》修法的進度對譯文加以補充。另外,由于譯者本人具有法學專業背景,因而其譯文的準確性也得到了一致公認。

2.“等值”與法律術語翻譯

在陳版《德國民法典》(2010:577)前言中對于翻譯的自述是“使用的翻譯方法是直譯,力求保持德語原文術語的內容一致”。黃忠廉(2009:3-7)認為“直譯”是術語全譯觀關照下采用的策略。術語翻譯全譯觀指人或機器將甲語文化信息轉化為乙語,以求呈現風格極似的思維活動和語際活動。在術語翻譯全譯的指導思想下,采用的翻譯方法是“轉內容,化形式”,目的是求得原文與譯文最大程度的“似”。最大程度的“似”即近乎與“等”,因而從“術語翻譯全譯觀”到目標“極似”,再到具體的方法“直譯”都指向了翻譯過程中追求原文和譯文之間的“等值”。陳版《德國民法典》的翻譯方法中有關“內容一致”的說法其實就體現了譯者在翻譯實踐中的“等值”導向。這種“等值”的翻譯思維導向可以說不僅在法律術語翻譯,在術語翻譯界也一直發揮著指導性作用。

涉及到“等值”問題的法律翻譯研究文獻大多針對翻譯實例提出一些“等值”操作方案。例如包克紀(2011)在探討英漢法律術語不對等現象時提出,應對這類英漢法律翻譯難題,通常可以采取直譯法、解釋性翻譯法、借用/替換法、新詞法、不譯法以及意譯法等。董曉波(2015)認為,根據原語術語與其目的語對應詞語在語言功能和法律功能上的對等程度,在概念對等時采用確切對等詞;在接近對等、部分對等時使用功能對等詞;在完全不對等時使用釋義、中性詞、借詞或新詞。這些相關研究成果以“等值”這一譯學視角作為法律術語翻譯的出發點,歸納各種根據“等值”評價體系出現的翻譯情況以及解決對策。

在德語學界將法律術語翻譯實踐中的“等值”表現概括為“概念等值”和“功能等值”。概念等值是一種建立于語義微觀化的操作方法。Arntz/Picht認為等值是術語概念特征之間的相符或相同。在操作上,需要將原語術語和作為譯文備選項的目的語術語進行概念特征分解,將雙方特征加以比較。這一源于比較法學的方法認為對等值的核查就在于將原文與譯文術語的特征加以比較,得出不同的等值度,即完全等值、部分重疊、內含和無等值(Schmidt-K nig,2005:148-149)。功能等值則以譯文的交際功能為主要衡量標準。原文術語之所以采用這一譯文術語,是因為兩個表達在兩國法律專業中具有相近的功能,都適合于解決某個相同的問題(Luhmann ,1991:102)。

法律術語翻譯中的“概念等值”和“功能等值”就其理論核心而言,分別源于傳統的代碼性等值和交際性等值。第一類“概念等值”其理想化的結果在于原文和譯文術語的語義特征基本相同,匹配程度大,原文和譯文基本可以互換,可以互換也就互相對等了(Wilss,1982:137)。然而現實情況往往是,兩種語言和法律專業領域之間的差異使得語義特征的完全匹配實難如愿。因而在實踐中常常采用譯入語法律語境中的上位概念來作譯文。依據“概念等值”得出的譯文,與其說是翻譯的產物,不如說是兩種法律體系語言之間比較的產物。第二類“功能等值”的根本出發點便是以翻譯的目的和譯文的功能作為指導翻譯活動的最高準則。在法律術語翻譯實踐中,翻譯功能卻并不能完全取代原文和譯文之間內容上的必要聯系,因為法律術語不僅是面向民眾,同時也面向法庭與管理機構,必須具有一定的穩定性和嚴肅性。譯者根據翻譯功能而采取不同的翻譯策略和方法,這固然降低了法律翻譯在實踐操作中的難度,但同時也削弱了譯文相對于原文法律術語的精確性和專業性。因而在法律翻譯界,這一方法一直是一種翻譯輔助策略。

綜上所述,“概念等值”與“功能等值”在法律術語翻譯實踐中還不能夠完全貼合兩種語言以及兩種專業體系、專業文化之間的轉變需求。例如對于《德國民法典》這樣一部龐大的著作,譯者不使用“概念等值”或“功能等值”,而直接使用“直譯”來追求原文和譯文之間的“等值”便是十分符合客觀事實的操作方法。然而這樣一種操作方法呈現出的譯文是否達到了“等值”追求的初衷,在德漢視域內還鮮有研究或評論。探查目前主流導向下術語翻譯的現狀并加以反思,這對于提升翻譯質量和翻譯效率應當較有裨益。

3. 德漢法律術語翻譯實例之形式和語義對比

《德國民法典》內容浩繁復雜,此處選擇《德國民法典》的總則編和其對應的漢語譯文作為研究語料。做形式和語義對比的對象均是名詞術語。

杜金榜(2004:79)將法律術語區分為核心與一般兩大類,指的也就是狹義和廣義法律術語。廣義之說緣于許多與大眾日常生活有頗多接觸的法律術語,這一類法律術語具有法律含義,但往往用于法律專業人士和非法律專業人士的交際,比如常見的“法院”、“董事會”等。但也存在一類法律術語,它們一般只用于法律專業人士的交際,與大眾的生活沒有直接接觸,往往表現法律的核心概念,例如“孳息”、“意思表示”等。在本文的研究中,形式對比和語義對比部分都選取《民法典》內具有一定代表性和典型性的核心法律術語。核心法律術語的界定借助于德國本土法律術語詞典(JuristischesW rterbuch,2012)。該詞典是德國法律專業學習過程中的經典工具書,致力于將德國現行的核心法律術語詞匯盡數收錄于內(K bler,2012:V)。基于這一目的,一般只有專業語義較為穩定的術語詞匯才會被收入專業語詞典,因而可以保證例證具有充分的研究價值且更易得出較有說服力的結論。在專業詞典中收錄的術語例證都具有較為詳細的專業解釋,可以為之后語義特征的分析比較提供符合法律專業事實的基礎。

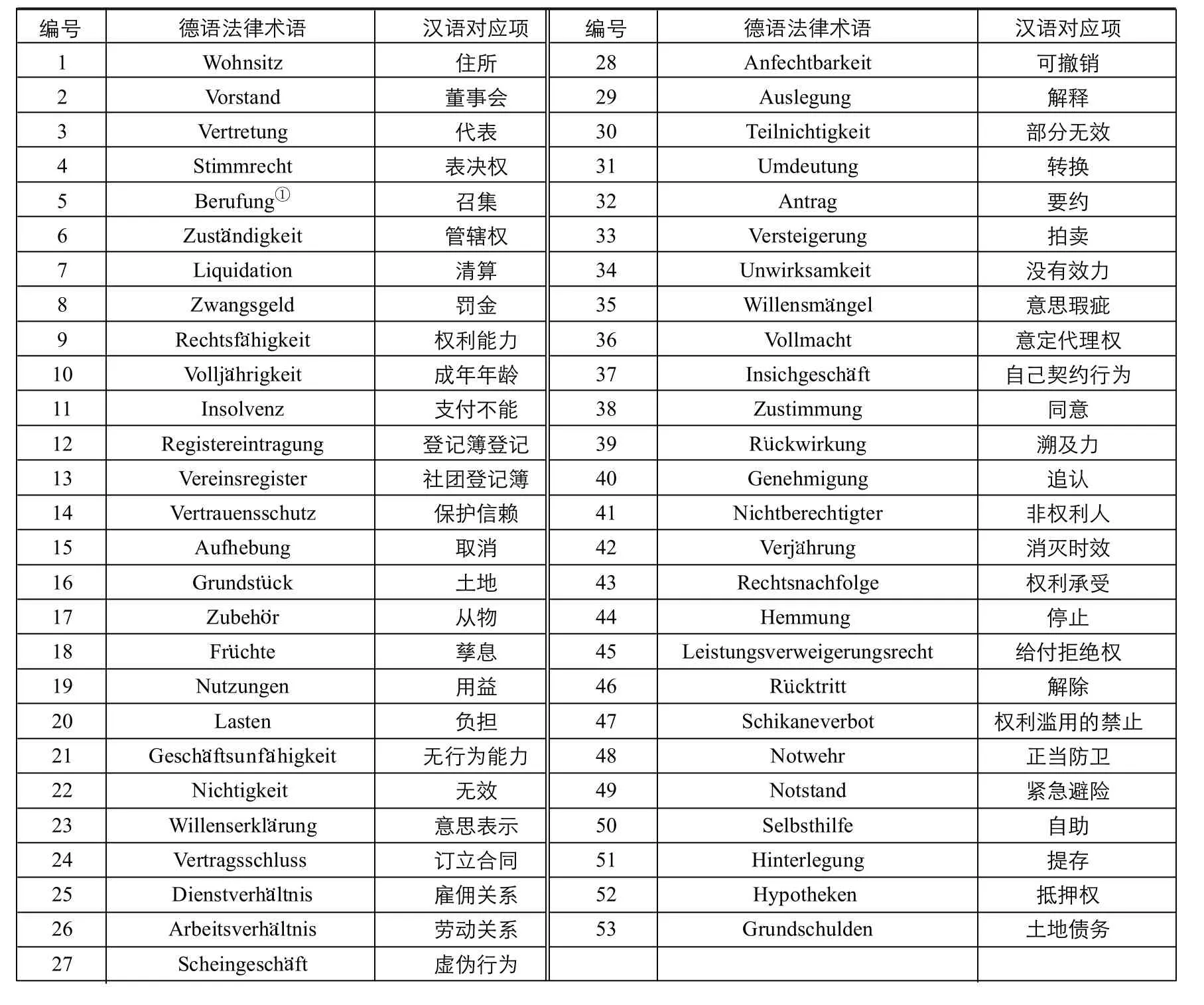

在整個《民法典》總則篇條款中共擇選出53個核心法律術語,并在漢譯本中找到翻譯對應項。如下表:

表1 德語法律術語及其漢譯項

3.1 形式對比

形式比較以“詞”和“詞組”的語法范疇理論為基礎,比較德語法律術語和其漢語譯文各自所屬的語法范疇和構形特征。此處僅提取個別代表性例證做解。

由于術語是一個專業內某個相對固定概念的語言表現,所以其外形首先需要有相對的固定性和穩定性。這種“固定性”和“穩定性”在德語中體現在:德語法律術語以“詞”作為語法范疇出現,且詞與詞之間以空格作為鮮明的界限;而在漢語中,上述53項譯文是否可以劃歸“詞”范疇卻無法通過直觀的間隔符來證明。漢語是一種連續書寫的語言,因而對于“詞”和“詞組”之間的劃分原則和方法在語法學上歷來存有爭議。國內相關研究成果可以歸納為三個方面,即分別從語音、語法和語義等方面加以區分。三者各自的區分視角是,語音角度根據表達的重音,語法角度考察語言片段的結構松緊,或者語義角度根據語言片段之語義是否為其中各個部分的疊加(潘文國等,2004:118-137)。在實踐操作中,有的側重于上述的一個方面,有的則力圖綜合上述三方面的因素。由于之后還將進行語義分析,且從語法視角入手有一系列直截了當的操作方法,因此在形式對比部分本文主要以王力和呂叔湘對“詞”和“詞組”范疇的區分為理論基礎。

王力(1954,1985)曾提出插入與轉換法來判斷語言片段是否為復音詞,例如“說話”能夠插入修飾語變為“說大話”,“說好話”等,這至少不是嚴格意義上的復音詞,而是一個動賓短語。呂叔湘(1979)也曾提出類似的方法并有所補充。包括插入與轉換法、擴充法、語素數量參數。其中擴充法指詞組可以繼續向外擴充,如“大的樹”變為“非常大的樹”。語素數量參數指根據漢語中一個漢字多為一個語素的現象,四個或四個以上語素構成的語言片段一般應視為兩個詞,即詞組,而兩個或三個語素一體則一般視為一個詞。

本文吸納以上方法,對語料中的漢語譯文項通過以下分析步驟判定其“詞”或“詞組”范疇屬性。

(1) 首先觀察譯文項有無助詞“的”、“地”或“得”。這三個助詞使整個表達結構松散,可以任意擴展插入眾多成份,是“詞組”的明顯標志。

(2) 采用語素數量參數。將含有四個語素及以上的例證暫時判定為“詞組”,反之則暫時歸為“詞”。由此得出兩組例證。

(3) 對步驟二得出的兩組漢語譯文項繼續采用插入和轉化法,考察其結構是否緊湊,插入虛詞后是否依然成立。

根據以上三個研究步驟分別得出如下結果。根據步驟一,語料中53項漢語譯文只有第47項“權利濫用的禁止”帶有虛詞“的”,使這一譯文可以任意向內插入或向外擴充。在漢語中,這一譯文明顯屬于“詞組”范疇。

在剩余的52項漢語譯文中采用研究步驟二的語素數量參數。通過觀察,語料中漢語譯文使用的漢字都是自由活動的最小意義單位,也即每個漢字是一個語素。以下兩表分別羅列了包含四個以下語素、四個或四個以上語素的漢語譯文項。

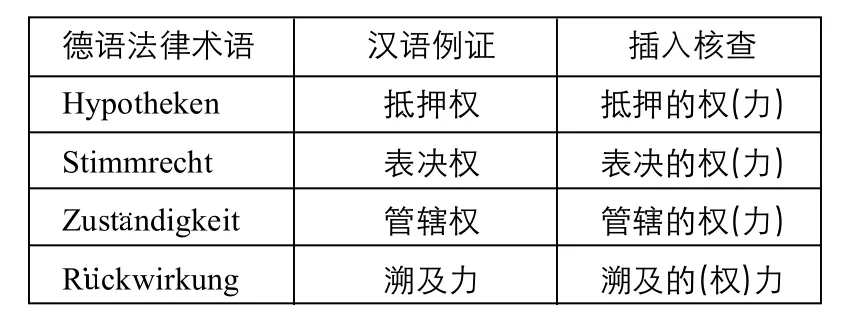

由于含有的語素數量較少、結構相對簡單,左側包含四個以下語素的漢語譯文基本可以歸為“詞”范疇,而右側含有較多語素的漢語譯文則暫時劃歸“詞組”范疇。根據步驟三,對于這一結果還需要進一步使用插入和轉換等方法加以核查。左側28項在含有少于四個語素的漢語譯文中插入虛詞“的”、“地”和“得”檢驗其結構的穩定性,結果顯示其中24項插入虛詞后都無法成立,在現代漢語中不能使用。說明這24項漢語譯文符合“詞”的結構特征。在剩余4項中插入虛詞后顯示如下表3。這四項插入虛詞后意義仍然較為明確,并且通過內部插入或向外擴展語素之后即成為漢語常見的表達項,說明其結構并不如同表中其余24項例證一般穩定,具有明顯的“詞組”性質。

表2 語素數量參數區分譯文項

表3 插入法核查三語素譯文項

呂叔湘(1979)認為右側24項包含四或四個以上語素的例證一般可以歸為詞組,因為四個語素及以上的表達一般都含有四個或四個以上漢字。換句話說,這樣的組合很難避免其它成份的插入或者前后部分之間互換分解。據使用插入法得出的結果,這一批24項漢語譯文都可以插入“的”或“地”兩個虛詞,成為明顯的詞組結構,乃至進一步進行成份擴展。舉例見下表。

表4 插入法核查四個及四個以上語素譯文項

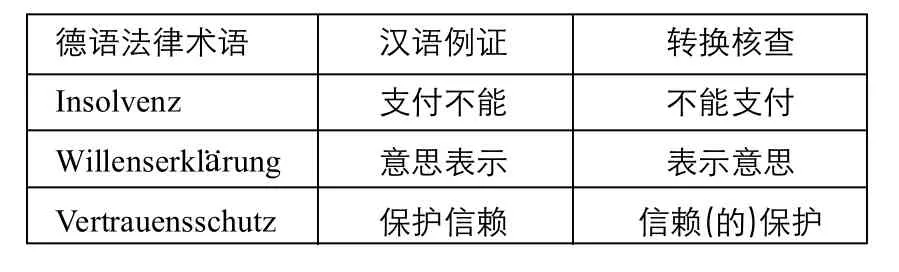

盡管通過插入法可以明確體現這24項譯文的“詞組”性質,但在漢語語法學界,對于含有四語素的表達歸屬“詞組”的說法仍然存在爭議。包含四語素的表達沒有虛詞則無法擴展,有了虛詞則可以任意擴展。然而這一爭議點對于本文的形式比較并無根本影響,因為這些含有四語素的漢語譯文顯然并不具備“詞”范疇的穩定結構。除了插入法之外,還可以通過轉換法來驗證這些四語素漢語譯文的結構不穩定性。將譯文中的前后部分互換并不影響語義理解,足以表現這些四語素譯文并不構成固定唯一的表達。舉例見下表。

表5 轉換法核查譯文項

通過以上三個步驟的形式對比分析,在53項《德語民法典》核心術語的漢語譯文中,29項屬于漢語“詞組”范疇,24項屬于漢語“詞”范疇。對于研究語料中超過一半的德語術語,譯者在“直譯”時都使用了與德語原文不對應的“詞組”形式。

3.2 語義對比

語義對比著力于將《民法典》原文術語與其漢語譯文之義素特征加以拆分比較,繼而說明翻譯實踐中德語原文術語的語義在漢語譯文中得以表現的實際情況。

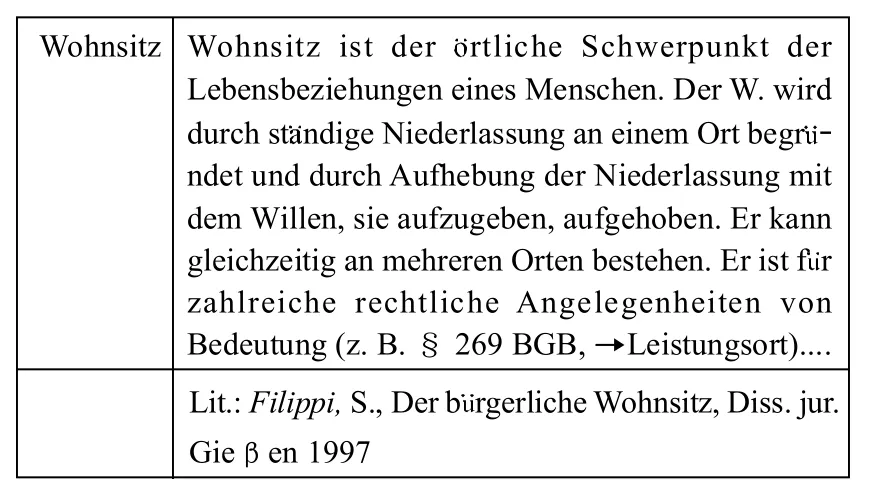

根據義素特征分析法,語義可以由若干個義素特征構成。義素特征是語義系統意義上抽象的表達,名詞的義素特征構成模式可以簡化為:{名詞義位} = [NS1+ NS2+ NS3…+ NG]。NS表示名詞的屬性,指這一事物不同于其他事物的相互對立的性質、特征,是個性義素,可以有多個。NG 表示名物義的上位義素,指一組相似事物的共同性質、特征,即共性義素,一般只有一個(張萬有,2001:62)。本研究所選用的德語法律專業詞典前言在闡述詞典編纂原則時論及,對于每一個收錄的法律術語都針對其內容提問,例如什么是法?而其回答則遵循符合邏輯的上位及下位概念定義原則,由一般至特殊、由普通至區別化的特征入手對法律術語進行釋義(K bler,2012.V)。因而法律術語詞典中對法律術語的釋義方式與名詞義征構成模式正相吻合,即共性義征和個性義征相結合。以德語術語“Wohnsitz”(住所)為例,其德語釋義為:

Wohnsitz Wohnsitz ist der rtliche Schwerpunkt der Lebensbeziehungen eines Menschen. Der W. wird durch st ndige Niederlassung an einem Ort begrndet und durch Aufhebung der Niederlassung mit dem Willen, sie aufzugeben, aufgehoben. Er kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen. Er ist f r zahlreiche rechtliche Angelegenheiten von Bedeutung (z. B. § 269 BGB, →Leistungsort)....Lit.: Filippi, S., Der b rgerliche Wohnsitz, Diss. jur.Gieβen 1997

其中可提取的共性特征為“ rtlicher Schwerpunkt”(地點重心)、“Lebensbeziehungen eines Menschen”(人類生活關系)。個性特征為“st ndig”(長期),“aufhebbar”(可取消),“mehrere Orte”(多地點),“rechtliche Angelegenheiten”(法律事由)。通過它們,“Wohnsitz”可以與其上位概念下轄的其他概念相區別,例如“Aufenthaltsort”(居留地)。為了能夠在具體分析中直觀地加以比較、解釋,對于本文語料范圍內的德語法律術語和其漢語譯文均采用以詞典釋義為基礎的義素拆分法,根據名詞義征構成模式直接提取釋義中表現共性和個性特征的關鍵詞作為義素特征。在漢語譯文項的義素提取方面,借助的專業詞典有《現代實用民法詞典》(江平 巫昌禎,1988)、《現代法律詞典》(馮銳,1999)和《現代漢語詞典》(中國社會科學研究院語言研究所詞典編輯室,2012)。

德語法律術語和其漢語譯文的語義對比步驟如下:

(1) 根據釋義提取德語法律術語共性義征和主要個性義征。由于個性義征數量可能較多,在對比過程中主要采用釋義中較早提及、較為重要的部分,例如對“Wohnsitz”主要考慮共性義征“ rtlicher Schwerpunkt”、“Lebensbeziehungen eines Menschen”和個性義征“st ndig”,“aufhebbar”。

(2) 根據釋義提取漢語譯文項的共性義征和個性義征。義征提取的方法與德語原文術語一致。

(3) 將兩方獲得的義征加以比較,判定德語中哪些義征通過漢語譯文得以保留,哪些義征在翻譯過程中流失,流失的程度如何。

通過上述三個步驟的對比分析,53項德語法律術語與其漢語譯文都無法做到義征(共性義征與主要個性義征)之完全對應。大部分的漢語譯文項可以表現德語原文術語的部分共性和個性義征,少量譯文語義與原文偏差較大。由于語料所含術語較多,試舉兩例來說明語義對比的具體過程。

“Wohnsitz”一詞的德語釋義和共性及個性義征在上文已經列出,其漢語譯文“住所”中文釋義為“人久居的處所。住所是公民生活和活動的主要基地和中心場所。”與德語釋義相比,漢語中對“住所”的解釋相對簡潔。漢語譯文的共性和個性義征分別為“人”、“久”、“居住”、“處所”、“生活和活動”、“主要”、“中心”。對比德語與漢語義征,結果顯示大部分義征可以匹配。在漢語釋義中無法體現的義征是“aufhebbar”和“rechtliche Angelegenheiten”。其中“aufhebbar”是“Wohnsitz”這一術語在德語法律體系中較為重要的一個特性。這一義征項的缺失使漢語譯文“住所”與德語原文術語“Wohnsitz”無法形成語義上的完全匹配,兩者在各自的法律體系中表現了類似的法律現象。只能說,譯者此處使用的“直譯”是一種術語翻譯中的“功能等值”。

表6 “Wohnsitz”原文及譯文義征對比

再如“Umdeutung”(轉換)。德語釋義“Umdeutung (Konversion) ist die Ersetzung eines gewollten, aber nichtigen Rechtsgesch fts durch ein anderes nicht gewolltes, aber in seinen Voraussetzungen gegebenes Rechtsgesch ft. Dazu ist auβer dem Vorliegen der Erfordernisse des andern Gesch fts notwendig, dass die Geltung des andern Gesch fts bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein w rde.”其中的主要義征項是“Ersetzung”(替代)、“Rechtsgesch ft”(法律行為)、“gewolltes nichtiges”(意愿的/無效的)、“nicht gewolltes/gegebenes”(非意愿的/既定的)。漢語譯文“轉換”的中文釋義極為簡單,使用“改變,轉換”這樣的近義表達做解,其主要義征“改”、“變”和“換”也只能與“Ersetzung”這一個義征相對應。因而“轉換”這一漢語譯文基本未能體現原文術語的主要法律相關義征。

3.3 研究結論

通過上述對《德國民法典》總則編共53項核心術語及其漢語譯文的形式和語義對比,可以說明“追求與原文相似之直譯”并沒有帶來完全符合期望值的翻譯結果。

在形式方面,超過一半的譯文在形式上都不符合“詞”范疇。根據《中國國標-確立術語的一般原則與方法》(國標,1988:119-120),術語應當是表達簡明,易于構詞,相對穩定以及協調統一。《民法典》漢語譯文明顯并不符合這樣的要求。研究語料中選取的原文術語并非出自結構復雜的句子,而是德語詞組構成的法律條款。可以說,譯者未采用漢語“詞”來翻譯德語術語詞匯,并非受到德語和漢語不同的句法結構的影響。譯者之所以沒有使用漢語“詞”來翻譯原文術語,原因可能在于希望用短語在漢語中盡可能表現原文術語的語義內涵。然而這種方法可能帶來的問題有:

第一,德語術語詞匯漢譯項結構形態不統一,有長有短,有松有緊,缺乏術語詞匯相應特征。相比之下德語原文術語詞匯結構簡單明了,穩定易構詞。漢語譯文使用的大量短語結構易于拆分,不穩定,不利于構詞以及表現穩定的術語概念。

第二,從“詞”到“詞組”的結構變化還可能會導致歧義。語料中的德語法律術語詞匯大多為采用了一定構詞法的詞匯結構,有其固定的語義解讀方式,例如復合詞具有限定和基礎成分,派生詞有詞干和詞尾。讀者會遵照規則去解讀其語義。而漢語的對應項則多數為詞組結構,其松散的形式和多種語義理解方式會對術語的理解造成一定程度的干擾。漢語譯文的歧義結構可見下表舉例。

表7 譯文項歧義結構舉例

在語義方面,漢語譯文整體呈現與原文術語義征無法匹配,甚至主要義征也提未及體現的情況。除了使用“功能等值”這樣的翻譯思路之外,原文義征在譯文中未能體現的原因應當還在于譯者使用了大量共同語詞匯來翻譯原文術語。在53項漢語譯文中,僅有15項為漢語法律專業詞典收錄,例如“住所”,其余38項皆為共同語中常用詞匯,并不屬于中國法律體系的常用詞。誠然,德語原文術語無法在漢語法律核心詞匯中一一找到相應的譯文表達。譯者即根據原文術語詞,如“Umdeutung”在德語共同語中的語義選擇了其漢語共同語中的對應表達作為法律術語“Umdeutung”的譯文。對于這類在中國法律體系中未確立的術語概念直接使用共同語的翻譯方法或可視為“直譯”的一種形式,但不可否認的是,專業語義在這一過程中必然會流失。“轉換”這一譯文在漢語中無法使讀者立即產生與法律專業相關的語義聯系,也的確沒有表現德語原文術語的主要專業相關義征。值得注意的還有,直接使用共同語詞匯作為譯文也使民法典術語的翻譯缺失了術語,特別是法律條文語言的嚴肅性、約束感和執行力。因而盡管“轉換”是一個漢語詞,作為一個術語概念的翻譯項它似乎還存在可商榷之處。

4. 德漢法律術語翻譯中的“等”

法律術語翻譯歷來是一門艱深的學問,涉及兩種語言,兩個法律專業體系。其中兩方面的法律概念有的可以相互對應,但更多的則存在一種缺失的情況。本文的研究語料《德國民法典》之53項術語漢譯呈現了一種語形和語義皆不十分匹配,也可以說不十分“等值”的情況,與譯者翻譯時的初衷也不甚相符。讀者在閱讀譯文時也易產生譯文術語缺乏術語性、具有歧義以及概念語義不完整等印象。這就促使法律翻譯研究再次進一步思索法律術語翻譯中“等值”原則和其操作方法這一問題。在術語翻譯中原文和譯文達到百分之百完全對等是一種理想,由于語言和專業體系的差異這種情況基本不存在。不過術語翻譯研究從未放棄對于“等值”的追求。

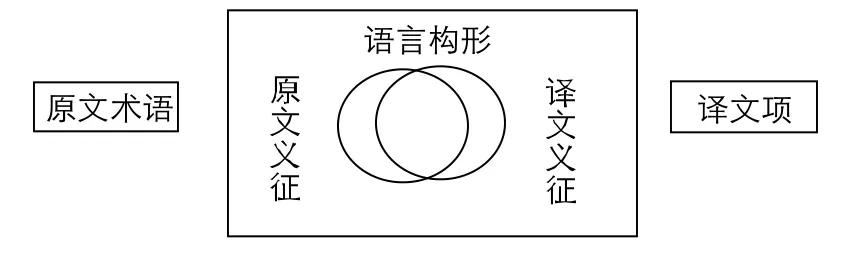

為了追求術語翻譯的“極似”,本文認為需要從兩個方面來遵循并實現這一目標,一方面要重視原文和譯文之間的語義對等,另一方面也要重視原文和譯文的形式對等。即法律術語翻譯的“等”體現在形式和語義方面的雙對等。歷來在術語翻譯中,譯者對于語義的考量要遠遠大于在形式方面做出的思考。但是,對于語形的輕視不僅使譯文缺乏術語的嚴謹、規范感,也會造成語義理解上的歧義現象。因而在術語翻譯中本文認為語形是與語義同等重要的一個方面,當原文法律術語明確屬于“詞”范疇時,漢語譯文也應當盡可能以“詞”的形式還原。在語義上,無論是譯入語專業體系中存在或是不存在的法律概念,都應當對原文術語的義征加以分析,在此基礎上決定是否使用譯入語中既有術語表達,或者根據原文術語義征另行構詞。共同語詞匯可以作為產生譯文的基礎,但直接選用共同語中常用詞匯來“直譯”原文術語的做法并不可取。

綜上所述,法律術語翻譯過程中原文和譯文之間的“等”應當是一種二元結合的模式,即形式與語義雙方面的有機結合形成的“等值”效應,如下圖。這種等值關系體現為,原文術語與譯文項之間是處于同一語言構形下的義征盡可能趨同關系。

圖1 法律術語翻譯二元等值關系

5. 結語

法律術語翻譯作為一個研究課題至今已經收獲了眾多豐碩的研究成果,同時也一再體現了它的研究難度。至今對于法律術語翻譯的理論探索仍在不斷進行。無論是理論探索,還是實例研究都希望促進法律術語翻譯的精確度、準確性,也希望達到原文和譯文的極似與等值。然而在不斷提出翻譯原則和理論創新的同時,我們也應當認識到術語翻譯過程中涌現的難點不僅僅來自于雙方語言和專業體系的差異,對于法律領域來說,術語譯名的約定俗成性也需要加以關注。由于雙方語言和專業體系差異而造成的翻譯難點或許可以通過不同的理論和實踐方法加以克服,但既有的術語譯名,特別是在譯入語專業環境中已然長期使用的譯名無法,也很難受到理論研究的左右。如“Willenserkl rung”(意思表示)這一德語法律術語及其漢譯,其中漢語譯文“意思表示”從語形上看屬于詞組范疇,從語義上看也并未盡然表現原文義征,但在中國法律語境中“意思表示”已經是一個通用的法律概念,可以說與德語原文“Willenserkl rung”是對應的。對于這樣已經約定俗成的譯名用法,其翻譯之信度與效度之間的關系需要譯者更多的考量,一方面要關注譯文對原文的表現程度,即信度,另一方面,可能在法律專業領域內對專業人士更為重要的是譯名的可接受度,即效度。長期使用既有譯文的人士必然不會輕易接受新的譯文。畢竟翻譯是為人服務的工作,離開使用術語的人士,術語翻譯也就無從談及其意義了。