景谷永平昔峨村彝族“踏歌”田野考察

■劉雨涵(云南藝術學院音樂學院)

永平鎮位于普洱市景谷縣西南部,以傣族和彝族為主體,我們一行歷經一天的車程將走訪的昔峨村,在青山綠樹的環抱中更顯特別。據當地文化干部介紹,一般來說,受文化環境的影響,在傣族村寨周邊的其他民族,或多或少都會受到傣文化的影響,但我們今天采訪的這個彝族村落,卻基本保留著自己傳統的生活習俗,這使我們對本次考察充滿了好奇。

■昔峨村彝族的傳統文化背景

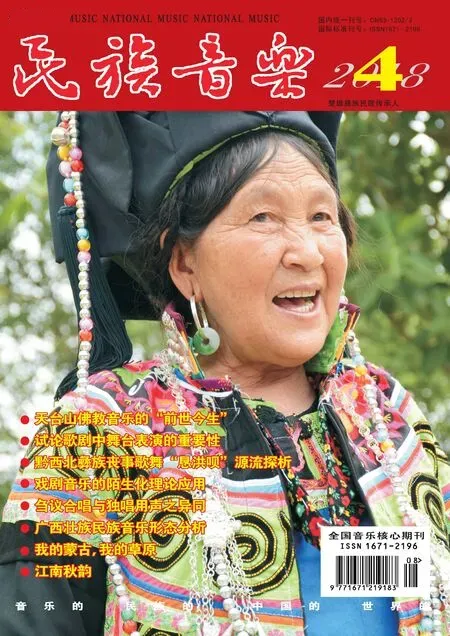

永平鎮有3個彝族村落:昔峨村、塘房村和梁水村,這3個村落是否為同一支系的彝族,由于我們未到另外兩個村進行實地走訪,這里不能確認,但昔峨村村民卻自稱他們的原住地為“碧雞小組”。為了歡迎我們一行的抵達,村民們穿上了節日的盛裝:女性均頭戴雞冠帽和身著青藍繡花對襟衫,男性則身穿黑色對襟服和大褲筒黑色褲子,熟悉的服飾引起了我們的特別關注。考察中,結合我們所見,在進一步和村民們交流的過程中,村長李有高告訴我們:據他們長輩的記憶,他們的祖先是從昆明遷徙過來的,幾年前他們還與昆明碧雞鎮的彝族有過一次交流,這印證了我們剛剛看到他們著裝時的猜測。據《云南彝族社會歷史調查》一書中曾提到,今昆明附近(西山區的谷律、車家壁、官渡區的大板橋一帶)有自稱:“撒涅”“尼頗”“撒梅”的滇池原住民。由于古代政權和戰爭的因素遷徙到各地,這或許從一個側面印證了村民為何會保留“碧雞”這一地名和服飾的傳統。這正說明,對故土的思念和身份的認同正是通過服飾特征的保留實現的,同時這也是保留族群記憶的最有效手段。

語言、服飾是區分自身文化邊界有效的標志,這些標志又與本民族的傳統習俗密不可分。采訪村民得知:昔峨村同樣保留了彝族傳統的節日“二八節”。它是彝族最傳統、最重大的節日,目的是為了“祭土主”。作為人神共度的時刻,一種轉喻心理使然,村民們也稱之為“跳笙”的時候,歌場上,參與者和著歌聲、踏著節奏,在“笙”的帶領下載歌載舞,向天地傳達自己對美好生活的盼望。為了助推鄉土文化的傳承,近年來在政府的支持下,昔峨村建造了漂亮的舞臺,當晚村民們就是在舞臺上進行了“踏歌”,以滿足我們“采訪”的需要。作為一種表演,村民們盡情地展示他們只有在“二八節”時才能展示的絕活。在村民們的心中,“踏歌”是人神交流的重大儀式,民俗節令之際,以寄托他們對幸福順遂的企盼。

■昔峨村樂舞音樂特點

為了給我們展示傳統樂舞,村長通過廣播召集村民們來到了村旁的舞臺。逐漸到齊的人們圍成兩圈,里圈為男子,他們手執三弦、葫蘆笙等樂器作為伴奏,邊演奏邊舞蹈;外圈為女子,她們邊唱歌邊跳舞,不同套路的肢體組合涉及不同舞蹈名稱,其表現內涵與他們生產生活的邏輯有關,記錄了勞動和生存的知識,如“撒種舞”“豐收舞”“炒肉舞”等。作為山地農耕民族,我們發現,他們舞蹈的全過程,身體重心的力量全落在腳上:有單腳跳、跺腳、搓地等動作,折射出人對土地的歸屬感,表現出人們對土地的敬意,更是對自然的敬意。若以記譜方式來書寫,樂器的伴奏旋律多以規整的4/4拍呈現,但重拍卻落在第三拍上,與之相一致,跺腳也在第三拍上,整齊的步伐與有力的跺腳,把人們的心緊緊聯系在一起,實現了凝聚力量的功能。旋律以五聲性的1、2、3、5、6為基本結構,人們在相同的調性、不同強弱旋律的反復再現中,盡情抒發內心的情感。從這里可以說明:舞蹈作為生命動態的象征,與其相生相伴的音樂,構成了“樂舞”的表達,成為承載人們表達世界觀的一種有效途徑。

據我們所見,葫蘆笙的管長約34厘米,氣管長約40厘米,大致測得的基本音高為G。昔峨村村民使用的葫蘆笙一般是自制或從外面購買。作為一種生態活動,村民們在自娛場合所用的曲調組合并沒有硬性規定,基本都是在旋律框架內的自由發揮,可長可短,率性而為,體現出民間樂舞集體性、即興性的特征。

據村民們介紹,由于時代更迭,老一輩藝人的去世,很多傳統曲調得不到有效的傳習,現在還在吹奏的就只有10個曲調了。我們對村民用的三弦進行了測量:琴頸長80厘米,發音筒直徑13厘米,3根弦的基本音高大致為G、D、g。作為一種“非標”的生態創造,這些樂器不同于藝術舞臺上的樂器有著固定的標準,但正是因為沒有統一的律制,卻構成了不同的泛音和多層次的混響,表現出“樂者,天地之和”的獨特音響效果,在眾人參與的現場,舞樂帶來的情感宣泄,就像一種狂歡的節日,把文化的調節與修復功能表現得淋漓盡致。

■田野日志的文本陳述

樂舞產生的雙向心理趨同是民族文化最生動的表現方式,其傳承與延續是民族文化保存的關鍵。對于一個民族來說,舞樂行為帶有強烈的隱喻功能,它黏附著一個民族的神話、傳說和圖騰,并以盡量完美的肢體表達和固有的旋律,使人神達到對接與平衡的心理。帶著這樣的思考,我們對葫蘆笙的表演者做了簡單的采訪:

問:吹葫蘆笙是跟誰學習的?

答:跟村里的老人學的。

問:現在學吹葫蘆笙的年輕人多嗎?

答:年輕人很少,老人還有幾個。

問:年輕人一般都出去打工了?

答:對,大部分都出去打工。

問:你是村里吹葫蘆笙吹得最好的吧?

答:算是吧。

問:除了你以外還有年輕人學吹葫蘆笙嗎?

答:還有一個13歲左右的孩子學。

聽著表演者的講述,筆者不禁感慨,對無文字的民族來說,聲音是一種特殊的視角,是民間記憶立場的手段,而音樂是憑感官來感受的事物,如果沒有人去自覺傳承和傳播,那它很可能就此遺失,而這種文化的遺失卻再也無法找回,某種文化現象的消失,猶如某種物種的消失一樣,是再也找不回來的。值得慶幸的是:當地政府已通過經費支持和政策扶持,使昔峨村的傳統文化得到了及時的保護,今晚的“露天音樂會”,讓我們從村民們激越的情感流露和他們臉上蕩漾的美感中,能夠看到一種具有向心力的自信。

■對昔峨村傳統文化現象的思考

如前所述,碧雞小組村民居住地周邊都是傣族聚居,在長期的互動交往中,各民族友好相處,互通有無,但昔峨村的村民卻依舊保存著自我身份認同的傳統習俗,特別以他們活態傳承的樂舞為標志。正如人類學的基本常識那樣:旋律和肢體的表意,與民族的身份認同和民族形象具有同構關系。作為一種情感的外化,傳統樂舞是激發民族文化認同最有效的方式。民族文化認同源自原始崇拜中的宗法文化,心理層面上的“同根意識”,使得村民們在踏歌起舞的過程中實現了群體的凝聚,在心理上獲得了生存的安全感。由于歷史的原因,昔峨村的彝族長途遷徙至此,他們通過服飾、傳統節日和傳統樂舞以保留族別標志,反映了昔峨村村民與祖籍地同胞相同的文化象征并以此構成與他民族的差異性。就本文的關注點而言,踏歌場上,跳什么,奏什么曲調,都是表象。為什么那么跳,用哪樣的曲調指揮肢體的變化,這樣的形式表達才是文化多樣性的實質,蘊含著縷縷歷史的信息。

村民們的載歌載舞,對于我們來說或許只是一種通過歌舞的文化體驗,而對村民來說,在這樣的場合,他們是表演的參與者,通過有限的空間展示自己的文化;若是在傳統節慶的背景下,每位成員又是儀式的創造者和參與者,他們不單是表演者,更是文化的傳承者和守護者。

踏歌、奏樂,雙腳堅實地站立在土地上。作為一種生態的文化創造,踏歌所體現出的人文意蘊,正是現代人類社會渴望尋找精神家園的內心表達。在離開昔峨村返程的車上,我在心中默默祈禱:祝村民們年年風調雨順、幸福安康。