南方某鈾礦山廢水對生物的急性毒性研究

劉順亮,陶峰,3,宋曉紅, 孫占學,*

1. 東華理工大學 核資源與環境省部共建國家重點實驗室,南昌 330013 2. 桂林理工大學 環境科學與工程學院/廣西環境污染控制理論與技術重點實驗室, 桂林 541006 3. 湖南省核工業地質調查院, 長沙 410011

礦業是國家經濟的重要來源,但由于礦山開采和金屬冶煉過程中所產生的涉重廢水、廢渣、尾礦和降塵等廢物長期未經處理且存在無序排放和堆存現象,對礦區附近的河域、農田土壤造成了嚴重的重金屬污染,給人類的生產生活和健康造成嚴重威脅,也對環境生態系統具有巨大的潛在風險[1],故開展礦山廢水對水生生物的毒性研究具有重要的理論與應用價值。

目前,國內外學者在水生生物急性毒性研究中,孫翰昌等[2]曾探討過Cu2+、Cd2+、Zn2+、Pb2+4種重金屬對禾花鯉胚胎的毒性效應;朱麗娜等[3]和童中華等[4]利用青海弧菌Q67檢測了印染廢水的毒性,結果表明發光細菌法比化學參數法更能準確反映廢水的毒性。Fulladosa等[5]曾以費氏弧菌作為測試對象,研究Zn2+- Pb2+等毒性重金屬混合物的聯合效應,發現Zn2+- Pb2+間存在協同效應。在低劑量輻射方面,趙維超等[6]、顏末等[7]、Kudryasheva等[8]和Selivanova等[9]分別以青海弧菌Q67和海洋發光菌的生物發光強度作為生理活性的標記物,研究了低劑量γ輻射和α、β輻射對菌體發光強度的抑制效應,發現發光強度與輻射時間呈負相關趨勢,隨輻射時間增加,抑制程度不斷增強。但這些關于不同類型重金屬和金屬化合物對發光菌的生物毒性效應的研究,大多停留于非放射性元素或者某一種單獨輻射方式的研究,而關于實際鈾礦山類放射性廢水對禾花鯉及發光菌的脅迫作用與毒性研究還未見報道。

傳統的生物毒性研究大多停留在以單一化學物質或幾種混合化學物質為研究對象,而開展污染物的聯合毒性效應研究能更真實地反映環境的綜合毒性。本研究擬通過發光細菌青海弧菌(Vibrio qinghaiensis Q67)和費氏弧菌(Vibrio fischeri)以及禾花鯉作為受試生物代表,以實地采集的礦山廢水進行現況模擬開展鈾礦山廢水的聯合生物毒性研究,對礦區廢水進行全面的毒性評價,為礦區廢水的安全處理處置、降低其生態風險提供參考依據。

1 材料與方法(Materials and methods)

1.1 廢水的采集與配制

試驗所用礦山廢水采自南方某鈾礦工作區,樣品中重金屬離子鉛、鈾的含量檢測參考陳永欣等[10]在銅锍中鎘砷鉛鋅測定的預處理及測定方式(Optima7000DV等離子體發射光譜儀,美國PerkinElmer公司)。最后綜合檢測數據和礦區周圍水域環境監測數據,在采集的礦山廢水中按照其Pb2+/U6+實際比例等比加入Pb(NO3)2(GR,西隴化工有限公司)和U3O8(PT,北京中科質檢生物技術有限公司),配制成一定濃度的廢水母液,以備后期的毒性實驗。

1.2 菌種與培養

青海弧菌Q67(Vibrio qinghaiensis Q67)和費氏弧菌(Vibrio fischeri)凍干粉購自華東師范大學生物系,其相關培養基配方及細菌培養方法分別見文獻[11]和[12]。

1.3 發光細菌急性毒性試驗

以青海弧菌Q67(Vibrio qinghaiensis Q67)和費氏弧菌(Vibrio fischeri)作為廢水急性毒性試驗指示生物,通過微板分析方法[13]測定菌體在不同濃度脅迫環境中的發光強度。最終利用對數間距法對預試驗結果進行數據處理,依次形成9個等比稀釋序列作為正式實驗中兩類菌急性毒性試驗濃度,青海弧菌急性毒性試驗中Pb2+/U6+濃度由大到小依次為2.041/1.020 mg·L-1、1.885/0.943 mg·L-1、1.742/0.871 mg·L-1;費氏弧菌8.498/4.249 mg·L-1、6.700/3.350 mg·L-1、5.282/2.641 mg·L-1,以此類推;其中測試廢水對青海弧菌急性毒性時,采用超純水將廢水稀釋至實驗所需濃度,費氏弧菌測試采用3%的氯化鈉溶液進行稀釋。

每個濃度點系列設置3個平樣,平行試驗測定結果之間的標準偏差≤ 10%。在加好菌種(青海弧菌Q67為100 μL、費氏弧菌100 μL)的測量管中,加100 μL調節好滲透壓的樣品,用復蘇稀釋液作空白對照,菌種與樣品混合后震蕩混勻,充分反應15 min后,利用多功能微孔板檢測儀(BioTek-Synergy H4,美國Biotek公司)測定不同濃度組發光值,推算出抑制率,探討廢水對青海弧菌Q67和費氏弧菌的聯合急性毒性效應,得出此類礦山廢水對2種發光細菌的EC50。

1.4 魚類急性毒性試驗

試驗所用禾花鯉幼魚購自廣東某漁場,實驗前暫養2周,每日定時投食(螺旋藻育成錦飼料)一次,實驗前停食1 d。挑選健康、活力強、規格相近的個體作為試驗對象,平均體重(0.24 ± 0.05) g,平均體長(5.0 ± 0.2) cm。實驗用水均為經曝氣72 h除氯的自來水,pH 7.12~8.06,溶解氧 6.0 mg·L-1以上。實驗容器為30 L體積均一的方形收納箱,室內空調控溫,水溫控制在(13 ± 1) ℃。

正式實驗根據預試驗結果,包括96 h全部存活質量濃度上限(Pb2+/U6+=1.500/0.750 mg·L-1)和24 h全致死質量濃度下限(Pb2+/U6+=8.496/4.249 mg·L-1),按等對數間距設置6個試驗濃度,每個容器放置幼魚10尾,并按魚水比為1:3的比例進行廢水添加,每組設置3個平行試驗,同時設1個未染毒組為空白對照。試驗采用靜水生物測試法,試驗期間不喂食,試驗開始8 h內連續觀察幼魚行為、中毒及死亡癥狀,統計24 h、48 h、72 h和96 h時禾花鯉幼魚的死亡情況,并計算出死亡率、LC50和SC。觀察期間需及時清除死亡個體,判斷幼魚死亡的依據是呼吸停止,喪失游動能力,用鑷子夾住魚尾部5 min內魚無反應[13]。

1.5 數據處理

針對礦區廢水對青海弧菌Q67和費氏弧菌的急性毒性試驗結果,采用Origin軟件對發光抑制率與廢水濃度數據進行非線性函數擬合,得到其“劑量-效應”關系曲線、擬合函數及擬合參數,計算出礦區廢水對2種試驗菌的毒性效應濃度EC50[14]。

試驗所得數據均采用SPSS 17.0軟件進行統計分析。根據礦區廢水對禾花鯉幼魚的急性毒性試驗結果,用概率單位回歸法[15]求出24 h、48 h、72 h、96 h試驗魚的半致死質量濃度(LC50),并給出LC50的95%置信區間,并求出安全質量濃度SC。安全質量濃度按照特倫堡公式計算[16]:

SC=0.3×48 h-LC50/24 h-LC50/48 h-LC50

2 結果與分析(Results and analysis)

2.1 礦山廢水對青海弧菌Q67、費氏弧菌的急性毒性效應

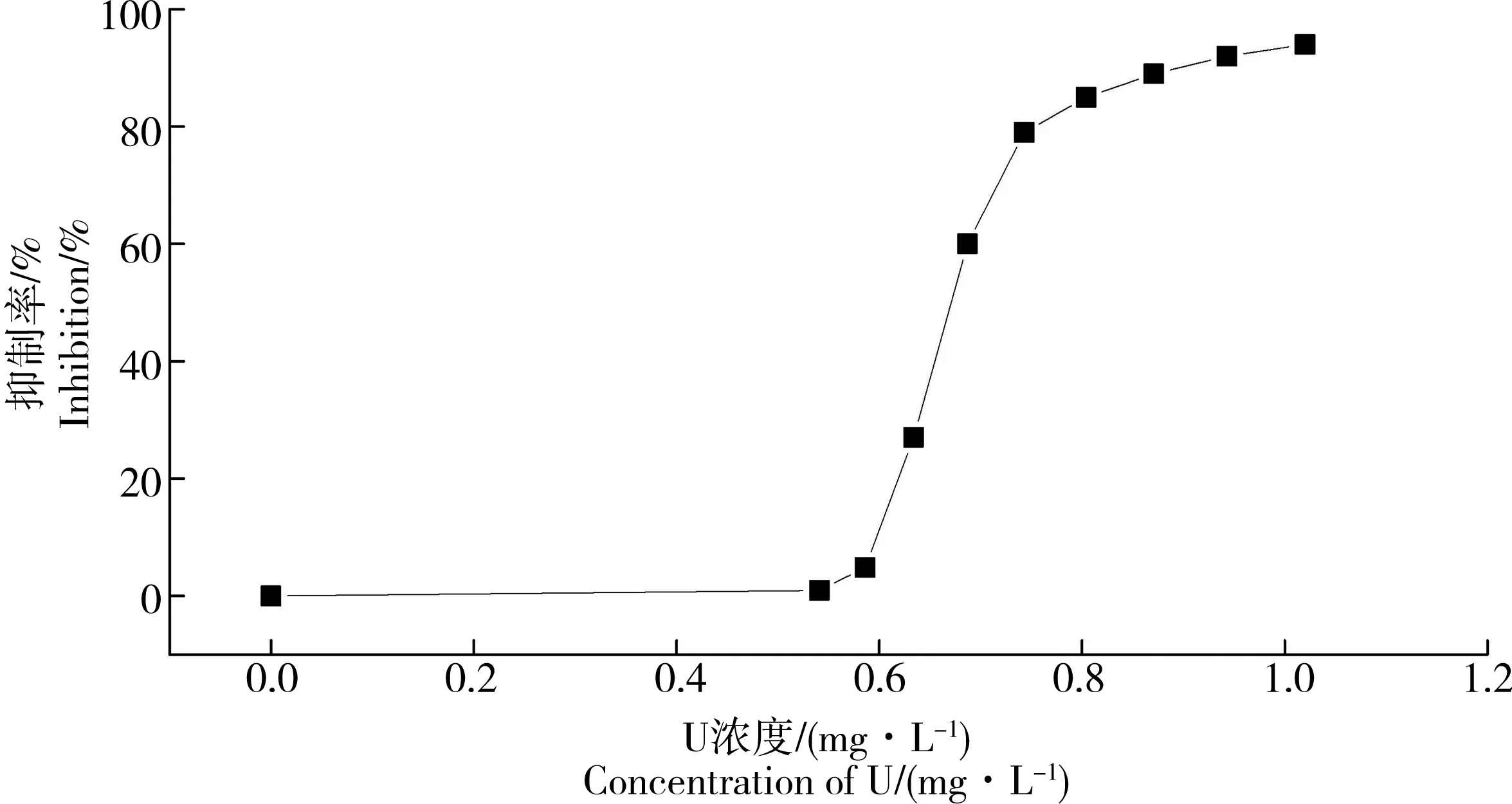

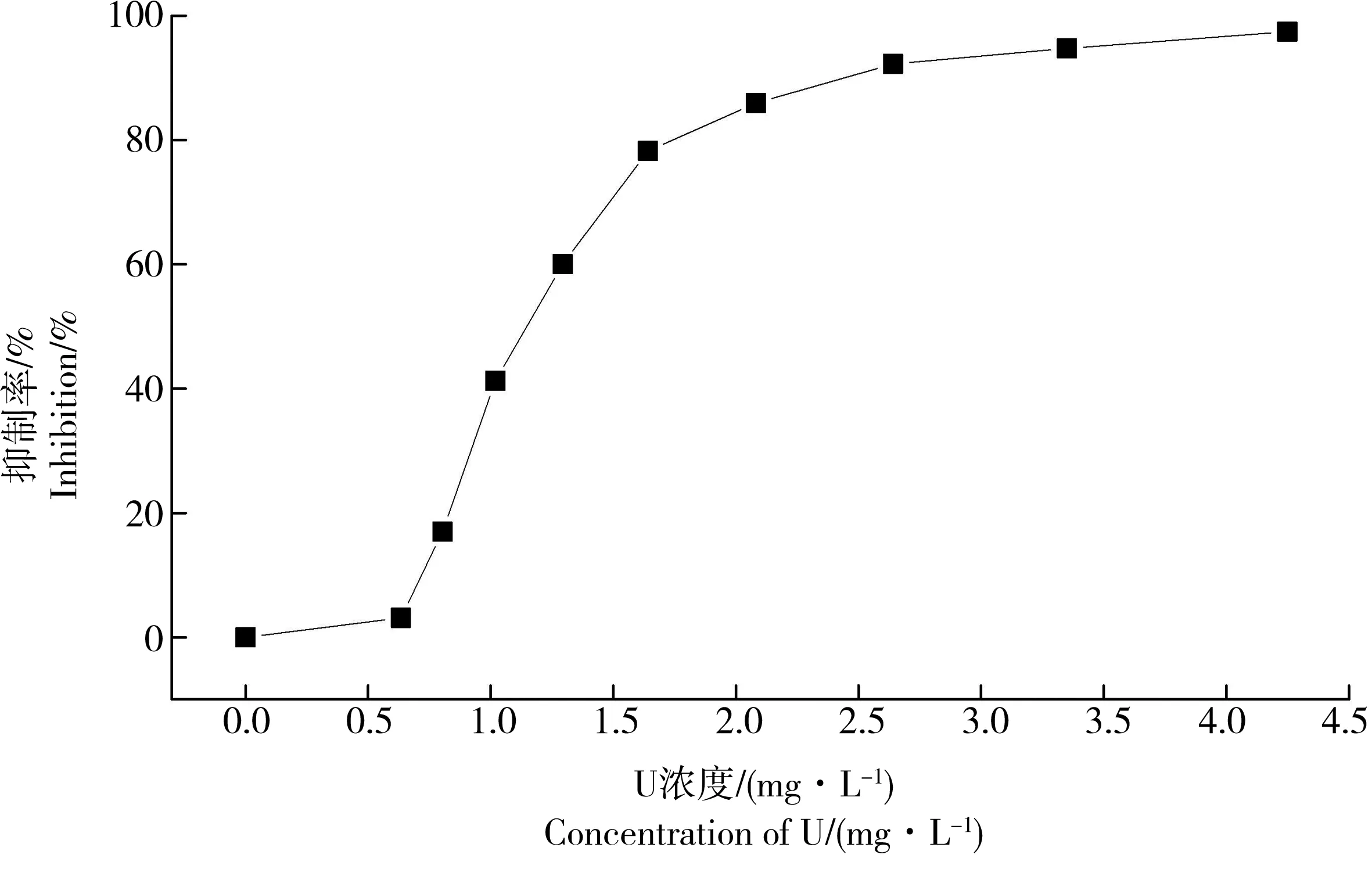

圖1和圖2分別展示了礦山廢水對青海弧菌Q67與費氏弧菌的急性毒性實驗結果,結果表明,礦山廢水對Q67和費氏弧菌的毒性存在顯著的“劑量-效應”關系,說明這2種發光細菌都能快速檢測礦山廢水的毒性。隨著廢水濃度的升高,2類細菌的發光強度逐漸降低,抑制效應不斷加強。2類細菌對廢水毒性敏感度之間存在較大差異,在低濃度范圍內,即鈾含量為0~0.804 mg·L-1時,費氏弧菌的生長繁殖活動等受影響較小,然而對Q67卻呈現出很高的抑制率,高達90%;鈾含量為0.804~2.082 mg·L-1時費氏弧菌發光抑制率急劇增大,廢水的毒性水平明顯提高,抑制率接近84%,Q67生長繁殖能力已完全喪失;隨著廢水濃度的繼續升高,費氏弧菌的發光抑制率增勢減緩,抑制率最大值為97%。通過非線性函數擬合,廢水對青海弧菌Q67和費氏弧菌的毒性效應濃度EC50分別為1.339 mg·L-1Pb2+、0.669 mg·L-1U6+和2.284 mg·L-1Pb2+、1.142 mg·L-1U6+。青海弧菌Q67的靈敏度較高,能更好地表征礦山廢水的毒性效應,可作為評價礦山廢水毒性風險的有效指示物。

圖1 礦山廢水對青海弧菌Q67發光抑制率的影響Fig. 1 The inhibitory effects of mining wastewater on the luminescence of Vibrio qinghaiensis Q67

2.2 礦山廢水對禾花鯉幼魚的急性毒性效應

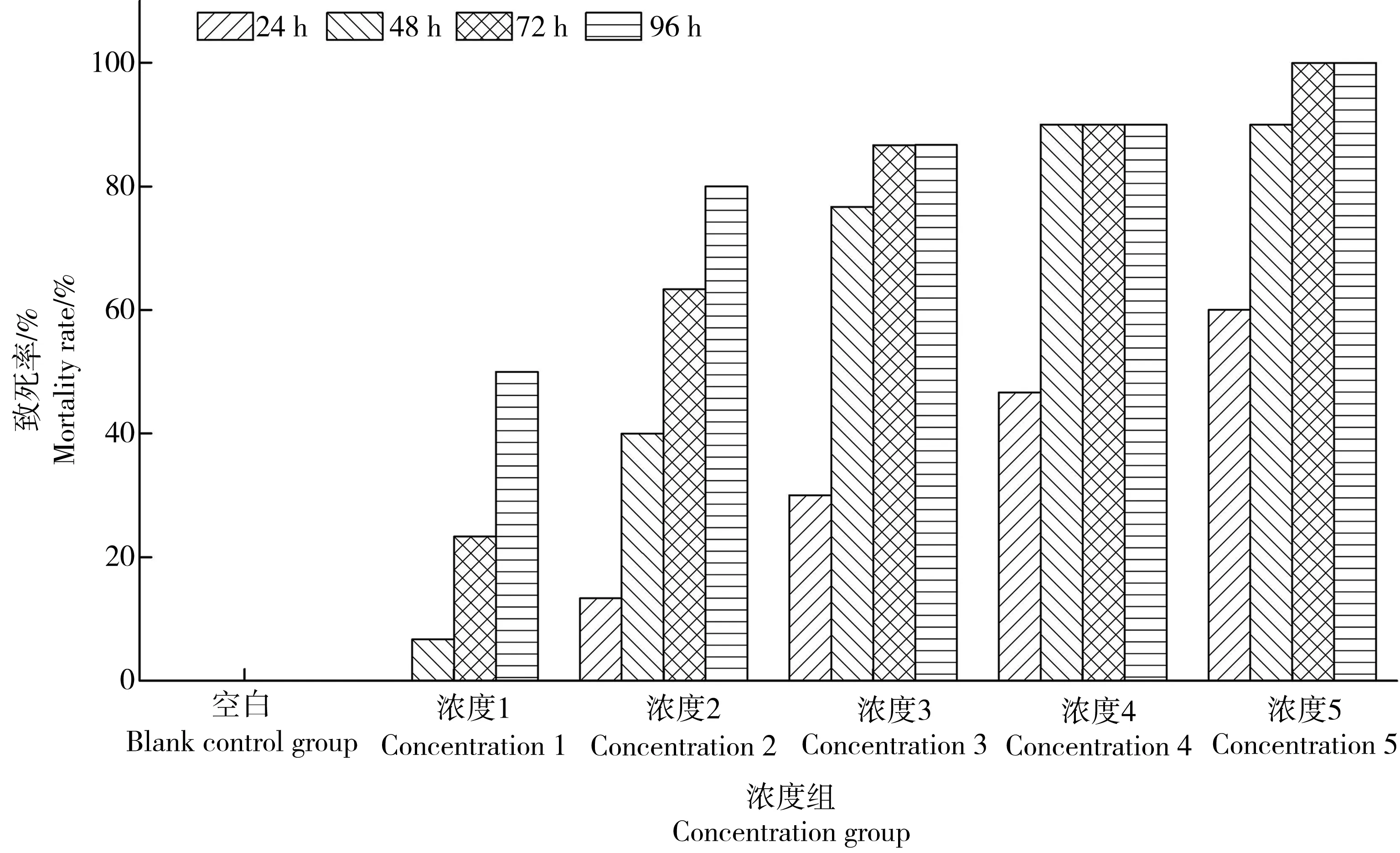

如圖3所示,在礦山廢水對禾花鯉幼魚的急性毒性效應研究中,各脅迫時間內未污染對照組受體死亡率均為0,實驗組受體死亡率與礦山廢水之間呈現出很強烈的時間-劑量-效應關系的特征。主要表現為隨著廢水濃度增加和脅迫時間的延長,試驗受體存活率大大降低,說明礦山廢水對受體具有一定的毒害效應。實驗初期,高濃度組中受體表現出高頻運動和呼吸的機體行為以適應環境的變化;隨著脅迫時間的推移,受體呈現出不同程度的中毒特征,嚴重時受體表現出運動遲鈍,體色變白,身體逐漸卷曲并失去平衡的行為,直至死亡。容器底物和受體表面積聚大量淡黃色粘性物質。這與多篇報道的結果相一致[17-18]。

經過計算,廢水對禾花鯉幼魚24 h、48 h、72 h和96 h的LC50分別為6.052 mg·L-1Pb2+-3.026 mg·L-1U6+、2.551 mg·L-1Pb2+- 1.275 mg·L-1U6+、1.979 mg·L-1Pb2+- 0.989 mg·L-1U6+和1.500 mg·L-1Pb2+- 0.75 mg·L-1U6+,安全濃度為0.136 mg·L-1Pb2+- 0.068 mg·L-1U6+。

圖2 礦山廢水對費氏弧菌發光抑制率的影響Fig. 2 The inhibitory effects of mining wastewater on the luminescence of Vibrio fischeri

圖3 礦山廢水對禾花鯉死亡率的影響Fig. 3 Effects of mining wastewater on the mortality of Procypris merus

3 討論(Discussion)

3.1 鈾礦山廢水對2種發光細菌的急性毒性效應

發光細菌毒性試驗是快速檢測水體中污染物綜合毒害效應的有效方法,目前已廣泛應用于各種水質綜合毒性檢測中[3]。國內外學者利用發光細菌毒性試驗開展了單一金屬和混合物聯合毒性的研究,朱麗娜等[3]和童中華等[4]利用青海弧菌Q67檢測了印染廢水的毒性,結果表明發光細菌法比化學參數法更能準確地反映廢水的毒性。Fulladosa等[5]曾以費氏弧菌為測試對象,研究Zn2+- Pb2+等毒性濃度重金屬混合物的聯合效應,其發現Zn2+- Pb2+間存在協同效應。在實際環境中,共存的重金屬種類繁多,僅通過簡單的混合研究難以代表實際的環境,本研究中EC50較國內相關研究及國外Microtox體系結果小,這主要說明了重金屬離子對菌種的毒害具有疊加效應。因此,本文采用實際礦山廢水模擬開展聯合毒性研究,能更真實地評價環境中重金屬的毒性水平。

在本文中,礦山廢水對青海弧菌Q67和費氏弧菌的毒性均存在顯著的劑量-效應關系,且其效應能夠在短時間內(15 min)顯示,說明這2種發光細菌都能快速檢測礦山廢水的毒性。但比較2種細菌在礦山廢水的急性毒性測試中的毒性效應濃度EC50可以發現,青海弧菌Q67的毒性效應濃度EC50遠遠低于費氏弧菌,說明青海弧菌Q67的靈敏度較高,能更好地表征礦山廢水的毒性效應,可作為評價礦山廢水毒性風險的有效指示物。

3.2 鈾礦山廢水對禾花鯉幼魚的急性毒性效應

污染物對生物的毒害效應受污染物的理化性質、暴露水平和暴露時間等因素的共同影響[19],本文中礦山廢水對禾花鯉幼魚死亡率的影響呈現明顯的時間-劑量-效應關系,處理組中禾花鯉幼魚的死亡率隨著廢水濃度的升高和處理時間的延長而上升,這與多篇報道的結果相一致[18-19]。孫翰昌等[2]曾研究了Cu2+、Cd2+、Zn2+、Pb2+4種重金屬對禾花鯉胚胎的單一毒性與聯合毒性,發現不同重金屬離子的聯合毒性具有協同作用,能增強其對禾花鯉胚胎的毒性。在鈾礦山廢水中鉛和鈾離子濃度較高,其對生物的聯合毒性應引起重視。本研究中,廢水對禾花鯉幼魚的24 h和48 h半致死濃度及安全濃度均遠高于孫翰昌報道的禾花鯉胚胎的數據,可能是由于幼魚對外源污染物的抵抗力高于胚胎,另外也可能與供試廢水成分和實驗條件等有關。

綜上所述:

通過3種受試水生生物的急性毒性研究發現,鈾礦山廢水對水生生物的毒性存在顯著的劑量-效應關系,3種受試對象均可有效指示礦山廢水的毒性水平,三者的毒性效應濃度EC50(LC50)的大小順序為禾花鯉幼魚>費氏弧菌>青海弧菌Q67,Pb2+/U6+濃度分別為6.052/3.026 mg·L-1、2.284/ 1.142 mg·L-1、1.339/0.669 mg·L-1,說明發光細菌能更靈敏地檢測礦山廢水的毒性水平,其中青海弧菌Q67能更好的表征礦山廢水對環境生物的脅迫效應。實際工作中,可通過發光細菌和魚類的急性毒性試驗兩者相結合,綜合性地對礦山廢水的毒性風險進行評價。