齊白石的1919

吳洪亮

個(gè)人與聲勢(shì)浩大的歷史大背景有所疏離,恐怕才是真實(shí)的,藝術(shù)或許自有其發(fā)展的規(guī)律。

1919年是個(gè)多么特殊的年份,在大眾的歷史記憶中仿佛被新文化運(yùn)動(dòng)、五四運(yùn)動(dòng)等等的如火如荼凝固了,其重要性甚至成為慣常認(rèn)定的中國(guó)近現(xiàn)代歷史的交界點(diǎn)。有趣的是,1919年也是齊白石人生及其藝術(shù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),這一年白石老人真正開(kāi)始成為“北漂”,定居北京,決心“衰年變法”,開(kāi)啟了他步入輝煌的行動(dòng)模式。

囿于研究歷史的慣性思維,我們?cè)噲D通過(guò)史料的搜尋,找到齊白石與新時(shí)代、新觀念之間的聯(lián)系,但兩條線并未像大家預(yù)想的那樣在此處有實(shí)質(zhì)上的重合。歷史固然有大潮和趨勢(shì),但映射到每個(gè)歷史中的人身上,卻是復(fù)雜而細(xì)膩的。個(gè)人與聲勢(shì)浩大的歷史大背景有所疏離,恐怕才是真實(shí)的,藝術(shù)或許自有其發(fā)展的規(guī)律。

境遇的節(jié)點(diǎn)

齊白石生于1864年,他歷經(jīng)晚清、民國(guó)、新中國(guó)成立,一生中絕大部分生活在亂世,能活下來(lái),還能有所建樹(shù),一定有他自己的人生哲學(xué)、處世之道。1919年后所繪的這幅《草間偷活》,畫(huà)面上一只蛐蛐兒藏于寥落的草叢之中,表達(dá)了齊白石的一份自喻。此后他畫(huà)了多次這個(gè)主題的作品,以不同的形象來(lái)闡釋“草間偷活”的理念。

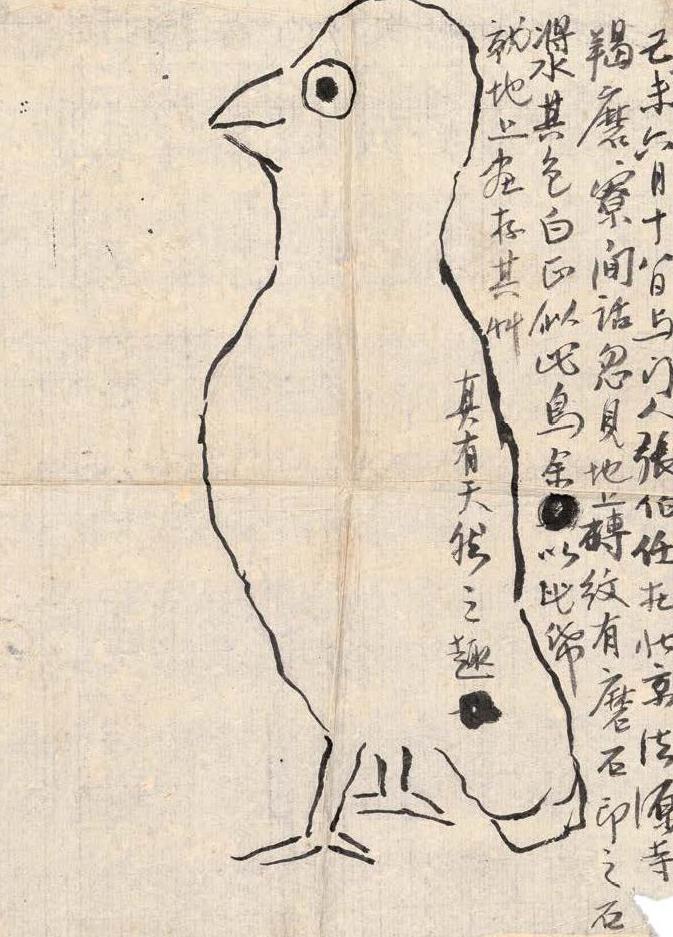

《真有天然之趣》

相似的感受出現(xiàn)在1920年,他刻的朱文印“阿芝”(北京畫(huà)院藏)的邊款上:“庚申四月,白石自制。時(shí)故鄉(xiāng)再四兵災(zāi),未知父母何處草間偷活,妻子仍舊紫荊下否?”此時(shí),齊白石已在北京初步安定下來(lái),開(kāi)始思念家鄉(xiāng)的父母、妻兒了。但“偷活”中的不安全感,恐怕是貫穿了齊白石的一生。

1919年,能成為齊白石人生最重要節(jié)點(diǎn)的原因是這一年他真正在北京定居了。而此前,他在湖南已成為一名頗有名氣的畫(huà)家,為什么要當(dāng)“北漂”呢?北京畫(huà)院藏有一張寬20多厘米的小畫(huà),名為《墨芙蓉》。這是一幅被油污染的畫(huà),按一般人來(lái)說(shuō)這張畫(huà)必然要扔掉了,但齊白石的一段題跋不僅說(shuō)明了來(lái)京的原因,更救了這幅作品,使它成為一件非常重要的歷史憑證。齊白石寫(xiě)道:“劫余之紙為油所污,非惜不能舍,因借此以紀(jì)丁巳之亂也。”《墨芙蓉》作于1919年冬,為什么發(fā)生于1917年的“丁巳之亂”這樣刻骨?哪怕兩年之后再見(jiàn)當(dāng)時(shí)這張劫余之紙為油所污,也要慨然紀(jì)之?我們?nèi)セ夭辇R白石的年表可以看到,他來(lái)北京的原因之一是由于“亂”!1917年,湖南因連年兵亂,民生多艱,又致盜匪四起,齊白石應(yīng)好友樊樊山的邀勸到北京避兵匪之亂,而此次北行仍是動(dòng)蕩,剛到北京又遇上張勛復(fù)辟,隨友避往天津,一個(gè)月后再回到北京,可謂驚險(xiǎn)!但在北京,齊白石不僅遇到了對(duì)他藝術(shù)創(chuàng)作影響巨大的知己陳師曾,也認(rèn)識(shí)了凌文淵、王夢(mèng)白、姚茫父等新交,舊友在京者亦不少,“客中并不寂寞”。到九月聽(tīng)說(shuō)家鄉(xiāng)亂事稍定時(shí),他再次返回了湖南,但再次回到家鄉(xiāng)的這段時(shí)間里,兵亂益重,已然聲名在外的齊白石又被土匪盯上,他帶著家人輾轉(zhuǎn)躲避,時(shí)刻提防。這迫使齊白石在年近六十時(shí)做了一個(gè)非常痛切的決定,那就是從此“往北京定居,到老死也不再回家鄉(xiāng)來(lái)住了”。

可以說(shuō),“丁巳之亂”是齊白石人生境遇大轉(zhuǎn)折的醞釀期,而所有萌動(dòng)的嬗變,又集中在1919年爆發(fā)。《墨芙蓉》這張畫(huà)恰恰佐證了這個(gè)事實(shí)緣起,而且用此油污來(lái)代表齊白石的心情,應(yīng)該說(shuō)是有紀(jì)念性、標(biāo)志性的作品。有人說(shuō)在齊白石筆下無(wú)廢畫(huà),常是指他的繪畫(huà)功力之高,我看這幅作品則是齊白石的巧思,將“廢畫(huà)”變“佳作”的范例。

1919年,齊白石在北京不僅逐漸安定下來(lái),還開(kāi)始了刻印、賣(mài)畫(huà)的生計(jì),雖不十分順利,但也衣食有著,更得了繼室胡寶珠,也算“偷活”中的一份愉悅,開(kāi)始謀劃他的“變法”了。

態(tài)度的節(jié)點(diǎn)

2014年,北京畫(huà)院為紀(jì)念齊白石誕辰150周年,特別推出了展覽“人生若寄——齊白石的手札情思”展覽。此展覽以齊白石的《白石老人自述》為依托,以第一人稱的表述拉開(kāi)展覽內(nèi)容,讓齊白石介紹齊白石,自然少不了很多文獻(xiàn)的支撐。譬如胡適主持編寫(xiě)的《齊白石年譜》的手稿,齊白石的日記、詩(shī)草、信件等重要文獻(xiàn)。其中展出的《老萍詩(shī)草》就非常特別,此手稿為合訂本,前部分是白石老人自己謄寫(xiě)的丁巳到戊午年間的詩(shī),中部為庚申日記和雜作,后部為《己未記事》。內(nèi)容中有部分是論畫(huà)草蟲(chóng)、論治印的,還有部分畫(huà)稿夾雜其中。

《己未記事》即《己未日記》(注:1919為農(nóng)歷己未年),其中不僅記錄了齊白石到北京之后廣閱名家作品的學(xué)習(xí)經(jīng)過(guò)、生活雜事,同時(shí)也記錄了他的藝術(shù)觀點(diǎn)與人生態(tài)度。譬如在《己未日記》中,齊白石明確表達(dá)了衰年變法的決心,那段標(biāo)志性的宣言“余作畫(huà)數(shù)十年,未稱己意,從此決定大變,不欲人知。即餓死京華,公等勿憐,乃余或可自問(wèn)快心時(shí)也”,破釜沉舟的意氣中,是否能品出一絲悲愴?

有意思的是,就是在日記中記下變法宣言的前幾個(gè)月,己未年三月二十七,他和友人郭五同觀《金瓶梅》繪本時(shí),還感慨過(guò)“想畫(huà)者非十年工夫不可成也,可怕”。這不僅是一句感慨,而說(shuō)明齊白石對(duì)自己藝術(shù)發(fā)展的思量,是有長(zhǎng)期規(guī)劃的。齊白石還在同鄉(xiāng)黃鏡人家見(jiàn)到黃慎的《桃園圖》,記曰:“此老筆墨放縱,近于荒唐。較之,余畫(huà)太工致刻板耳。”遂作一印語(yǔ)“老來(lái)事業(yè)近荒唐”。歸家補(bǔ)記:“余昨在黃鏡人處,獲觀黃癭瓢畫(huà)冊(cè),始知余畫(huà)猶過(guò)于形似,無(wú)超然之趣,決定從今大變。人欲罵之,余勿聽(tīng)也;人欲譽(yù)之,余勿喜之。”藝術(shù)史家郎紹君先生認(rèn)為:這些畫(huà)記表明,齊白石“衰年變法”的動(dòng)機(jī),不像一般的說(shuō)法那樣,只是出于賣(mài)畫(huà)需要,而是有著更為深層的藝術(shù)動(dòng)機(jī),即超越形似,追求“超凡之趣”“脫盡縱橫習(xí)氣”。從根本上說(shuō),這樣的追求也就是文人畫(huà)傳統(tǒng)的追求。

《己未日記》中的“遠(yuǎn)游”畫(huà)稿

學(xué)習(xí)是一方面,勤奮是一方面,堅(jiān)守是一方面,能讓齊白石走入藝術(shù)巔峰,更重要的是對(duì)藝術(shù)的態(tài)度,齊白石恐怕一生未變。北京畫(huà)院所藏的《真有天然之趣》這張小小的圖稿作為齊白石藝術(shù)態(tài)度的佐證非常貼切。在這張長(zhǎng)20.5厘米、高28厘米的紙上畫(huà)著一只輪廓簡(jiǎn)略、憨態(tài)可掬的小鳥(niǎo)。題跋寫(xiě)道:“己未六月十八日,與門(mén)人張伯任在北京法源寺羯磨寮閑話,忽見(jiàn)地上磚紋有磨石印之石漿,其色白,正似此鳥(niǎo),余以此紙就地上畫(huà)存其草。真有天然之趣。”寫(xiě)在小鳥(niǎo)身體上的“真有天然之趣”這六個(gè)字,有三點(diǎn)特別值得關(guān)注:一是“真”,齊白石真的、真心熱愛(ài)他所追尋的藝術(shù),毫無(wú)虛偽之狀;二是“天然”,此幅作品體現(xiàn)了這位天才藝術(shù)家與自然萬(wàn)物的關(guān)系,毫無(wú)矯揉造作之氣;三是“趣”,中國(guó)藝術(shù)中的“趣”不只是好玩而已,更深含了中國(guó)人獨(dú)特的審美趣味、藝術(shù)格調(diào)以及人與繪畫(huà)的特殊關(guān)系。總之,此圖雖然僅僅畫(huà)了一只小鳥(niǎo),但其所表達(dá)的“大人者,不失其赤子之心者也”的狀態(tài),充分呈現(xiàn)出齊白石藝術(shù)的核心理念。的確,“大人”與“赤子”在齊白石身上得到了完美的結(jié)合。郎紹君先生在接受訪談時(shí)也稱“他影響了一代又一代人,他的天真,他的為人和民間藝術(shù)的這種結(jié)合,他的這種赤子之心,他對(duì)農(nóng)村大自然那種真情的謳歌,永遠(yuǎn)會(huì)有價(jià)值,這點(diǎn)他可以超越時(shí)代、超越歷史。”

齊白石的這份“天然之趣”,還常常表現(xiàn)在他所關(guān)心的那些仿佛無(wú)甚緊要的瑣事、軼聞中,雖無(wú)主體性、社會(huì)性的“高大上”表達(dá),但其中滿是藝術(shù)家的無(wú)盡好奇心。可見(jiàn)白石老人年紀(jì)雖長(zhǎng),而他的眼睛、他的心卻始終如“赤子”不變。如在《己未日記》中,記述了他去社稷壇(即后來(lái)的中山公園)、南城琉璃廠等地游玩。更有一文一畫(huà)值得一提的是:“己未七月初八日游城南游藝園,遠(yuǎn)觀晚景,其門(mén)樓黃瓦紅壁,乃前清故物也。二濃墨畫(huà)之煙乃電燈廠炭煙,如濃云斜騰而出,煙外衡染乃晚霞也。”文后,齊白石畫(huà)了一幅疏朗的毛筆“速寫(xiě)”。此文此畫(huà)可謂生動(dòng),那城樓之后“斜騰而出”的兩股黑煙與晚霞相應(yīng),對(duì)于湖南湘潭來(lái)的齊白石恐怕也算是奇觀異景了!開(kāi)個(gè)玩笑,這或許也是藝術(shù)家對(duì)北京霧霾產(chǎn)生的最早紀(jì)錄。

《己未日記》中的奇聞?dòng)泻芏啵踔吝€有記載一日天津某海港岸上漂來(lái)一條死鯨魚(yú),人們用西洋防腐藥水浸泡防臭,游客可花四枚銅元去參觀的軼事。可見(jiàn)齊白石對(duì)此新鮮事的強(qiáng)烈好奇心。他還有一個(gè)習(xí)慣,就是把生命中點(diǎn)點(diǎn)滴滴的細(xì)節(jié)都記在日記中,題在畫(huà)面上。包括物品的來(lái)源,他曾在日記中記載法源寺的僧人送其一串六棱木,并非昂貴之物,卻因來(lái)路遠(yuǎn),心意難得,所以保存好并記之。

變革的節(jié)點(diǎn)

中國(guó)藝術(shù)有“以白當(dāng)黑”的技法與境界,自是一股狠勁和巧妙。齊白石在1919年看了許多大家的作品,從《小魚(yú)圖》的題跋可知他看到“南阜老人”的畫(huà)作,借鑒模仿其畫(huà)法,雖自稱奇怪,但卻構(gòu)成了一種獨(dú)特的匠心布局。畫(huà)面中間空無(wú)一物,而仿佛一石激起千層浪,小魚(yú)四散奔逃,可謂是對(duì)“以白當(dāng)黑”的極佳詮釋,也顯示出齊白石當(dāng)時(shí)的趣味與態(tài)度,奇絕更是他一種特殊的追求。

1919年,齊白石還畫(huà)了一些較少受到重視的人物與佛事題材作品,如北京畫(huà)院現(xiàn)藏的一件1919年的《佛像》。初到北京時(shí),齊白石輾轉(zhuǎn)幾次都住在不同寺廟之中。其中包括法源寺、龍泉寺、石鐙寺等。有詩(shī)句曰:“法源寺徙龍泉寺,佛號(hào)鐘聲寄一龕。誰(shuí)識(shí)畫(huà)師成活佛,槐花風(fēng)雨石鐙庵。”齊白石自述和佛院有緣,并題跋道:“己未七月廿四為梁辟園存草,自以為筆畫(huà)入古。”而這類作品可見(jiàn)到的樣貌是初變時(shí)的狀態(tài),我們以一張完成于1928年的《漁翁圖》相對(duì)比,還是有很大區(qū)別的。

齊白石的變法不僅體現(xiàn)在花鳥(niǎo)、人物、山水,甚至?xí)ā⒆桃搽S之而變,形成了簡(jiǎn)練、風(fēng)趣、雄健的風(fēng)格,線條古拙而隨意,求神似而形不散,呈現(xiàn)出自己的面貌。他曾自詡為“三百石印富翁”,且北京畫(huà)院收藏的齊白石印章數(shù)目恰巧為300枚,畫(huà)院曾以此為主題展出館藏齊白石的印章,起到雙關(guān)的效果。“三百石印富翁”這枚章即是刻于1919年,從印文的內(nèi)容可感知齊白石輕松自?shī)实娘L(fēng)格。此外,黃惇教授評(píng)價(jià)這枚印章:“外框粗細(xì)變化很大,筆道殘破,很可能取之印泥的趣味……此印可視為齊白石從趙之謙出而成功的脫胎換骨,他以書(shū)入印后的‘齊家樣印風(fēng)正是從這里起步的。”以此印的風(fēng)格與年限作為標(biāo)準(zhǔn),又可印證“白石曾觀”等印的年限,包括此后四面印、五面印都與己未年相關(guān)。在一些刻于1919年的印章邊款中,齊白石記錄了刻印的時(shí)間、原因和心境,既可作為齊白石藝術(shù)風(fēng)格和創(chuàng)作狀態(tài)的例證,也可幫助觀者進(jìn)入刻印的情境中,與齊白石感同身受。

重觀齊白石的藝術(shù),既不同于那些“海歸”的“中西融合”一派,也不同于固守傳統(tǒng)的“國(guó)粹”派。在20世紀(jì)的中國(guó)藝術(shù)史中,齊白石曾以獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格劍走偏鋒,又能被眾人拉回藝術(shù)史的主線,他與時(shí)代的若即若離,使我們有機(jī)會(huì)書(shū)寫(xiě)一部非社會(huì)學(xué)背景的畫(huà)家的藝術(shù)史。1919年只是齊白石的一個(gè)藝術(shù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)、一個(gè)生命歷程的節(jié)點(diǎn),若將齊白石置于20世紀(jì)的中國(guó)、置于千年的中國(guó)藝術(shù)傳承中,齊白石自身也成為中國(guó)畫(huà)的一個(gè)節(jié)點(diǎn)與符號(hào)。他留給我們的不僅是無(wú)以計(jì)數(shù)的作品、傳奇的人生故事,更多的是對(duì)中國(guó)藝術(shù)自身傳承發(fā)展規(guī)律的反思。