基于“實有人口、實有房屋”數據的精細化人口空間化處理方法及應用研究

朱 瑾,李建松,蔣子龍,程 琦

(1.武漢大學遙感信息工程學院,湖北 武漢 430072;2.武漢市測繪研究院,湖北 武漢 430022)

0 引言

人口數據是描述人類各種活動最直接的指標之一,應用領域十分廣泛[1].人口統計數據通常以行政區為單元逐級統計和匯總得來.因為行政區劃的人為分割,導致人口統計數據往往與其所屬空間特征相脫節,在進行人地關系研究時,存在著嚴重制約[2].解決這個問題的方法即是對人口統計數據進行空間化.人口數據空間化,是采用一定的計算方法,對基于行政區劃的人口統計數據進行處理的過程.其目的是將其中隱含的空間信息發掘并展現出來,方便結合其他自然生態、社會經濟等數據進行空間分析或跨學科研究[3].

現有的人口空間化方法可以大致歸納為城市地理學中的人口密度模型方法[4]、空間插值方法[5]、基于遙感和GIS的統計建模方法[6-8].人口密度模型強調的是對城鎮人口分布規律進行宏觀描述,對城區內人口詳細分布刻畫不足.空間插值方法具體可細分為面插值法[5]、點插值法[9]和地統計學方法[10],其中,面插值法和點插值法的分辨率一般較大,多為數十千米,且誤差難以量化,刻畫真實人口分布的能力較弱;地統計學方法易于與高分辨率遙感影像結合,但其模型較為復雜,實現比較困難.基于遙感和GIS的空間化方法在近20年來成為主要的空間化方法,可以細分為土地利用類型法[11]、多源信息融合法[12]和基于像元特征的空間化方法[13].其中,土地利用類型法原理簡單、精度較高,但不能反映人口分布的某些隨機特征;多源信息融合法模擬結果精度較高,能比較真實地反映人口數據空間分布情況,但所選因子的權重確定過程復雜,不易于推廣;基于像元特征的空間化方法近年來逐漸成為高分辨率空間化研究的重要手段,但采用的模型多屬于經驗型統計模型,普適性較差.

現有的人口數據空間化的研究主要關注于大尺度[14-15]的人口模擬,這類研究得到的空間化人口數據,其分辨率在多數情況下大于1 km,無法表現城市內人口分布的細節特征.而精細化的、高分辨率[16]的人口數據空間化研究,其研究區域往往較小,多數僅包含一個區或者少數街區,部分研究甚至僅僅涵蓋一個社區的范圍,不足以保證對城市整體的研究需求.為此,有必要研究一種兼顧研究范圍和高分辨率的人口數據空間化方法.

“兩實人口”是指轄區內全部房屋及其全部房屋內居住的所有人員的統稱.2012年,公安部提出對各轄區內“實有人口、實有房屋”進行調查,通過逐人逐戶地調查走訪,掌握轄區內的實有人口、實有房屋信息,以期提升政府服務管理的水平.“兩實人口”數據以其權威性和精度高的特點為精細化人口數據空間化提供了基礎支撐.

因此,基于公安部門“兩實人口”數據以及地理國情普查和房屋調查數據,本文提出了一種精細化人口數據空間化方法,在武漢市中心主城范圍內,以居住建筑內的人口數據為空間化目標單元,實現了較大范圍的高精細度人口數據空間化,以為各領域對人口的研究提供支持.

1 研究區概況及數據特點

1.1 研究區概況

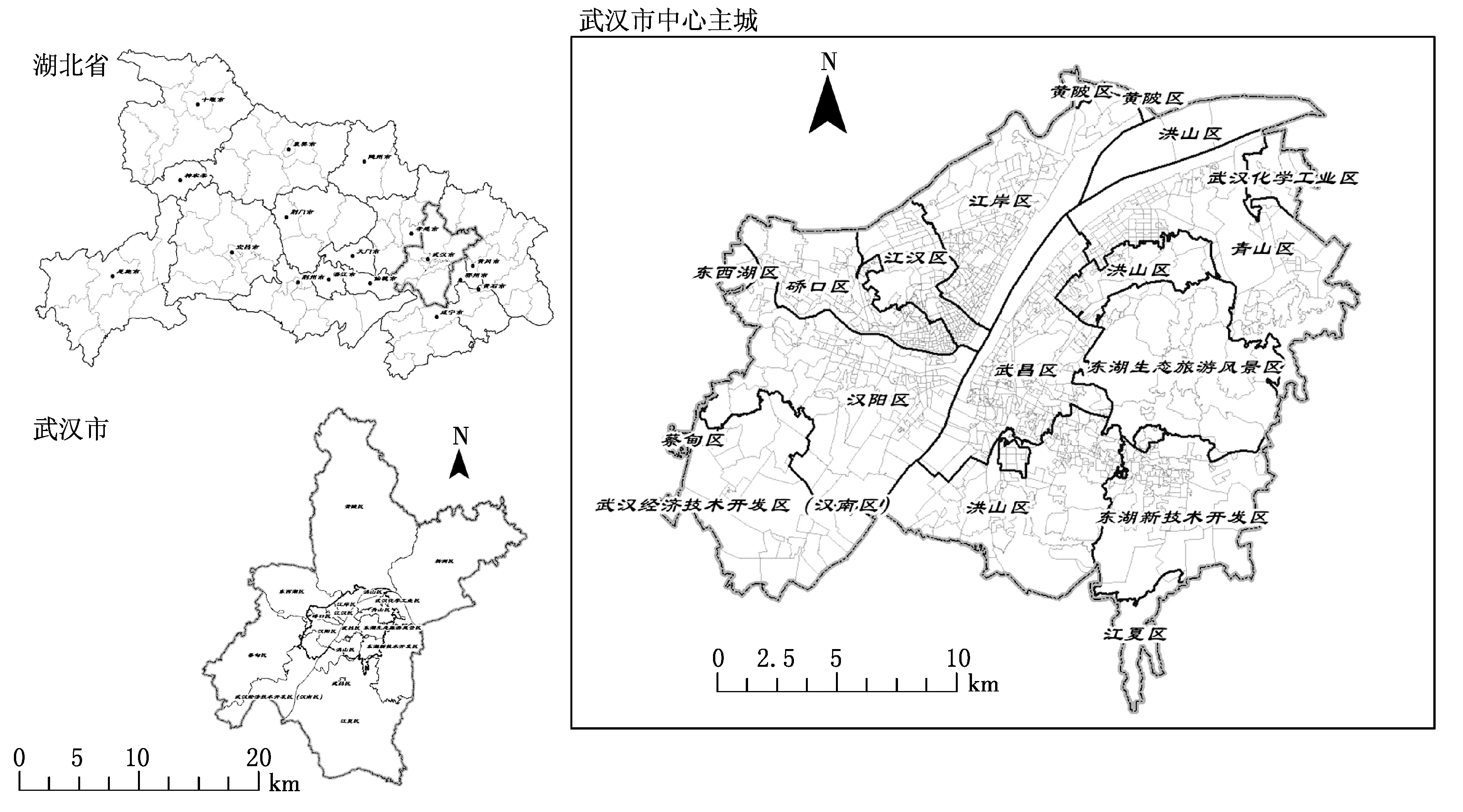

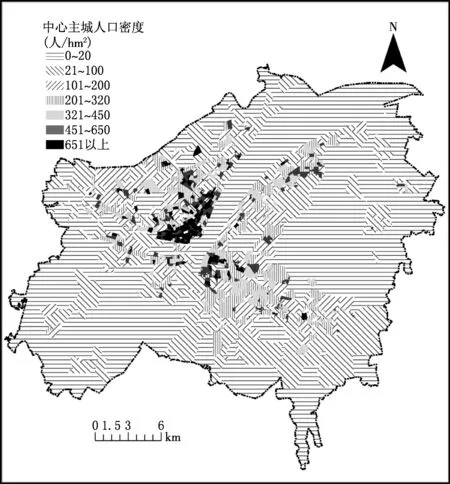

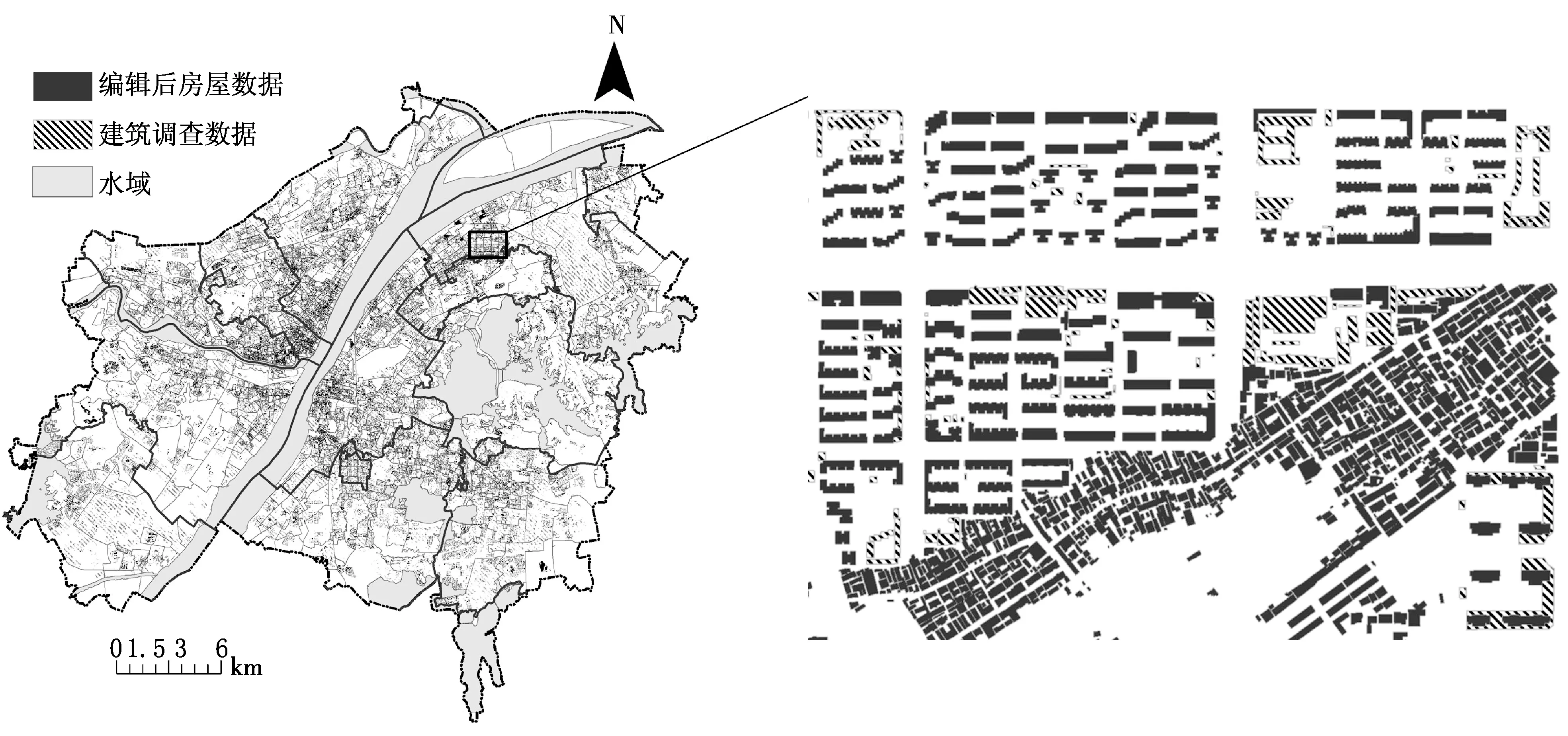

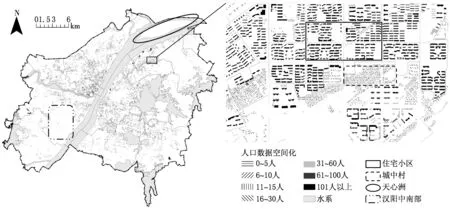

本文選取武漢市中心主城作為研究區域(見圖1).據2015年底武漢市房屋調查數據和公安部門“實有人口、實有房屋”的社區人口數據,中心主城共計包含社區1 114個,占武漢市全部3 493個社區的31.89%;面積808.99 km2,占武漢市總面積8 569.15 km2的9.44%;擁有常住人口6 443 488人,占全市常住人口10 821 004人的59.55%,人口密度見圖2.

圖1 研究區域

1.2 數據來源及特點

本文所用數據主要包括2015年底武漢市公安部門社區實有人口調查數據、2015年房屋調查專項數據,并使用2015年武漢市地理國情普查和監測數據作為補充.

實有人口,是指某一行政管轄區域內實際存在的人口,包括該轄區內的常住人口、暫住人口、寄住人口、未落常住戶口人員、轄區境外人員,數據由各級公安部門每年更新.實有人口調查數據的尺度單元為社區,具有統計單元小、人口數據詳細全面、時效性較高等特點.

圖2 武漢市中心主城人口密度圖

2015年房屋調查專項數據由武漢市測繪研究院主持采集制作.該數據收集了武漢市中心主城范圍內絕大部分建筑的相關信息.該數據按照建筑用途將房屋建筑分為大類、中類和小類等三類.本研究的房屋數據主要來源于房屋調查專項數據中的大類信息,根據該數據集的建筑物命名規則,對建筑物進行了篩選,最終得到居住用房信息.此外,由于該數據集中存在的極少數地區房屋調查數據缺漏的狀況,需要結合地理國情普查數據對缺漏的部分進行補充.主要用到地理國情普查和監測數據的城鎮綜合功能單元(面)和地表覆蓋分類數據(簡稱BUCA和LCA).

2 研究方法

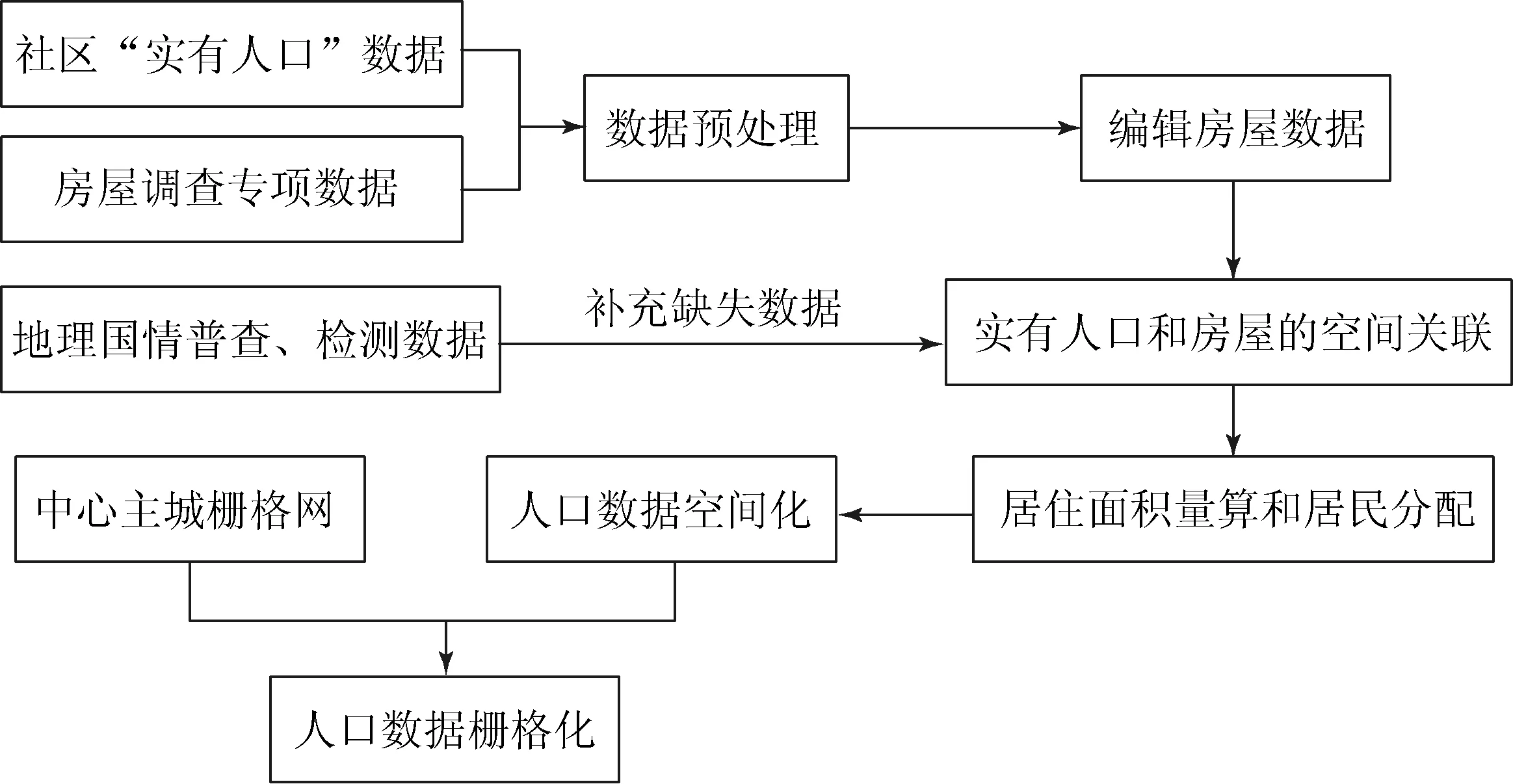

本文首先對實驗數據進行預處理,然后對房屋數據進行編輯以得到居住用房,隨后進行實有人口數據與房屋數據的空間關聯,并對缺失數據進行補充.完成上述步驟后,進行居住面積量算以及居民分配,在此基礎上實現人口數據的空間化.最后引入中心主城范圍的標準柵格網實現人口數據的柵格化.技術路線如圖3所示:

圖3 技術路線圖

2.1 數據預處理

本文選用的數據中,2015年武漢市房屋調查專項數據以及武漢市地理國情普查和檢測數據使用的坐標系為“CGCS2000_3_Degree_GK_CM_114E”.該坐標系屬于2000國家大地坐標系,是我國當前最新的國家大地坐標系,是全球地心坐標系在我國的具體體現.而來自武漢市公安部門的社區實有人口調查數據則未分配坐標系.為了提高數據處理精度,將實有人口數據重投影至坐標系“CGCS2000_3_Degree_GK_CM_114E”,實現坐標系的統一.根據中心主城的范圍,對地理國情普查數據以及實有人口數據進行裁剪,得到中心主城范圍內的BUCA、LCA圖層數據,以及實有人口數據.

2.2 房屋調查數據編輯

在房屋調查數據的一級分類基礎上,對房屋調查數據進行人工篩選,提取出居住建筑以用于人口數據空間化的處理.房屋調查數據編輯過程如下:

(1) 居住建筑篩選.利用ArcGIS軟件,篩選出字段“建筑用途”或“竣工用途”為“JR”的房屋.然后根據建筑命名規則,篩選并刪除非居住用房,得到中心主城居民居住用房數據.

(2) 空間關聯.利用ArcGIS基于空間位置的數據關聯功能,對中心主城實有人口數據和房屋調查數據進行關聯,賦予房屋調查數據所屬社區屬性.由于存在房屋跨越兩個社區的情況,導致所屬社區屬性無法分配,需單獨進行人工分配.

(3) 缺失數據補充.結合中心主城實有人口數據,針對房屋調查數據中存在的缺失或缺漏情況,從BUCA、LCA圖層中對應的位置提取地物對象予以補充.在BUCA圖層中,“TYPE”字段屬性為“一類”“二類”“三類”“四類”的地塊為居住用地;LCA圖層中,“一級類”字段屬性為“05”的地物為建筑.

房屋調查數據編輯結果如圖4所示.處理完成后的房屋調查數據,房屋對象由原有的277 561減少至183 614個,基底面積和建筑面積分別由原來的95.81和428.87 km2減少為47.29和290.74 km2.

圖4 房屋調查數據處理結果圖

2.3 人口數據計算及空間化

(1) 計算居住面積.以社區為單元,使用如下公式統計居住建筑總的建筑面積:

(1)

式中:Si為第i個社區的建筑面積之和,Sij為該社區中第j個建筑的建筑面積.

(2) 分配居民.由于研究區域內社區數量較大(共計1 114個),單個社區面積小且房屋類型單一,可以假設每個社區內居民的人均居住面積相同.基于這個假設前提下,使用如下公式可將人口由社區重新分配到居住建筑:

(2)

式中:Si為第i個社區的建筑面積之和,Sij為該社區中第j個建筑的建筑面積,Pi為第i個社區的人口總數,Pij為該社區中第j個建筑容納的居民數.

2.4 人口數據柵格化

為了使人口數據能更方便進行空間分析,以及進行跨學科研究時能更好地與其他數據進行結合,需要對2.3得到的空間化人口數據進行格網化處理.本研究在計算機硬件性能允許的前提下,綜合考慮格網大小對精度的影響,選取50 m×50 m的格網作為實驗單元.

(1) 生成標準格網.根據武漢市中心主城的范圍,使用ArcGIS軟件的Fishnet工具生成50 m×50 m的標準格網,并將其轉化為格網面.

(2) 空間疊加.使用ArcGIS疊加工具Intersect,對標準格網面和2.3中所得帶有人口信息的房屋數據進行處理,得到經格網切割過的房屋數據,并計算切割后房屋對象的面積.

(3) 人口計算.由于部分房屋跨越多個格網,在切割后被分配到不同的格網中.本文假設同一棟建筑內,居民的人均居住面積是均勻的,從而可用如下公式計算切割后的房屋所容納的人口數:

(3)

式中:Pm為第m個房屋所容納人口數,Pmn為該房屋被切割后的第n個部分所容納的人口數,Sm為該房屋的基底面積,Sn為切割后的第n個部分的占地面積.隨后,統計每個標準格網內容納的人口數量,完成人口數據格網化處理.

3 實驗結果及分析

3.1 居民住房空間分布分析

根據編輯后的房屋建筑數據,中心主城范圍內,居民居住房屋建筑數量為183 612間,占地面積47.20 km2,占中心主城總面積808.99 km2的5.83%,建筑面積總計290.7 km2.由圖4可以看出,在中心主城范圍內,武漢市房屋建筑分布呈現明顯的中心—邊緣式空間分異格局.中心區域由于社會經濟發展較為成熟,土地開發程度高,房屋建筑較為密集.邊緣地區由于大部分開發建設尚處于起步階段,土地開發程度還比較低,房屋建筑較為稀疏.以位于中心主城北部的長江江心洲——天興洲為例,該地區房屋建筑數量為115個,僅占中心主城的0.062 6%,這是由于該地區為武漢市的瓜果生產基地,主要從事農業生產,城市開發建設較為滯后.另外,值得一提的是漢陽區中南部,其所處并非邊緣區,然而該地區的房屋建筑數量僅為1 448個,遠低于中心區域的平均水平.其原因在于,作為武漢市老工業區,該地區在數年前開始的舊城區改造行動中,大量老舊工廠被拆除,新的建設尚未完成,從而導致房屋建筑數量偏少.

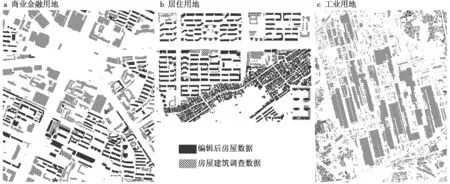

圖5 地塊分類圖

對于居民居住建筑和其他建筑的分布細節方面,大致可以根據房屋用途分為三類地塊.其中,第一類地塊(如圖5a所示)為武漢市武昌區洪山廣場,是湖北省政府所在地,居住用房中夾雜部分其他建筑,這類地塊主要為商業金融用地,且這類地塊的其他用房較多數沿街分布;第二類地塊(如圖5b所示)位于青山區鋼花村街道,是原武漢鋼鐵集團公司的職工家屬區,居住用房占絕大多數,其所在地塊在土地規劃用地方面主要為居民用地,其代表主要為集中建設的居住小區以及城中村地區;第三類地塊(如圖5c所示)位于武漢市青山區中部,區域中其他建筑占絕大多數,這類地塊主要為工業用地,其典型代表位于青山區原武漢鋼鐵集團公司廠區以及武漢市經濟開發區所在地.住房和其他建筑的分布規律,是武漢市中心主城用地規劃的外在體現,居住用地、商業用地、工業用地和綠地的規劃導致了房屋分布細節的差異.

3.2 人口數據空間化及柵格化結果分析

根據人口數據計算和空間化方法,將武漢中心主城實有人口數據劃分到房屋建筑中去,形成人口數據的空間化成果圖.圖6為中心主城的人口空間化成果圖,并以青山區鋼花村街道附近區域為例進行了細節展示.由圖6可見,武漢市中心主城人口分布主要集中在硚口區、江漢區、江岸區、漢陽區北部、青山區西部、武昌區、洪山區北部以及東湖新技術開發區西部.與圖2的中心主城社區人口密度圖相比,在體現了人口分布總體概況的前提下,描繪出了更多細節.研究者能通過房屋的形狀、排列模式、所容納人口數量等信息,判斷不同地區人口的居住環境.在圖6右方的細節圖中,房屋形狀及排列規整,容納人口數量較多的房屋為居住小區,如圖6右側實線方框區域;而房屋排列密集,容納人口數量較少的房屋,為城中村地區,如圖6右側虛線方框區域.此外,圖2中人口密度較低的社區,其人口分布的具體細節在圖6中也得到了很好的體現.

圖6 人口數據空間化成果圖

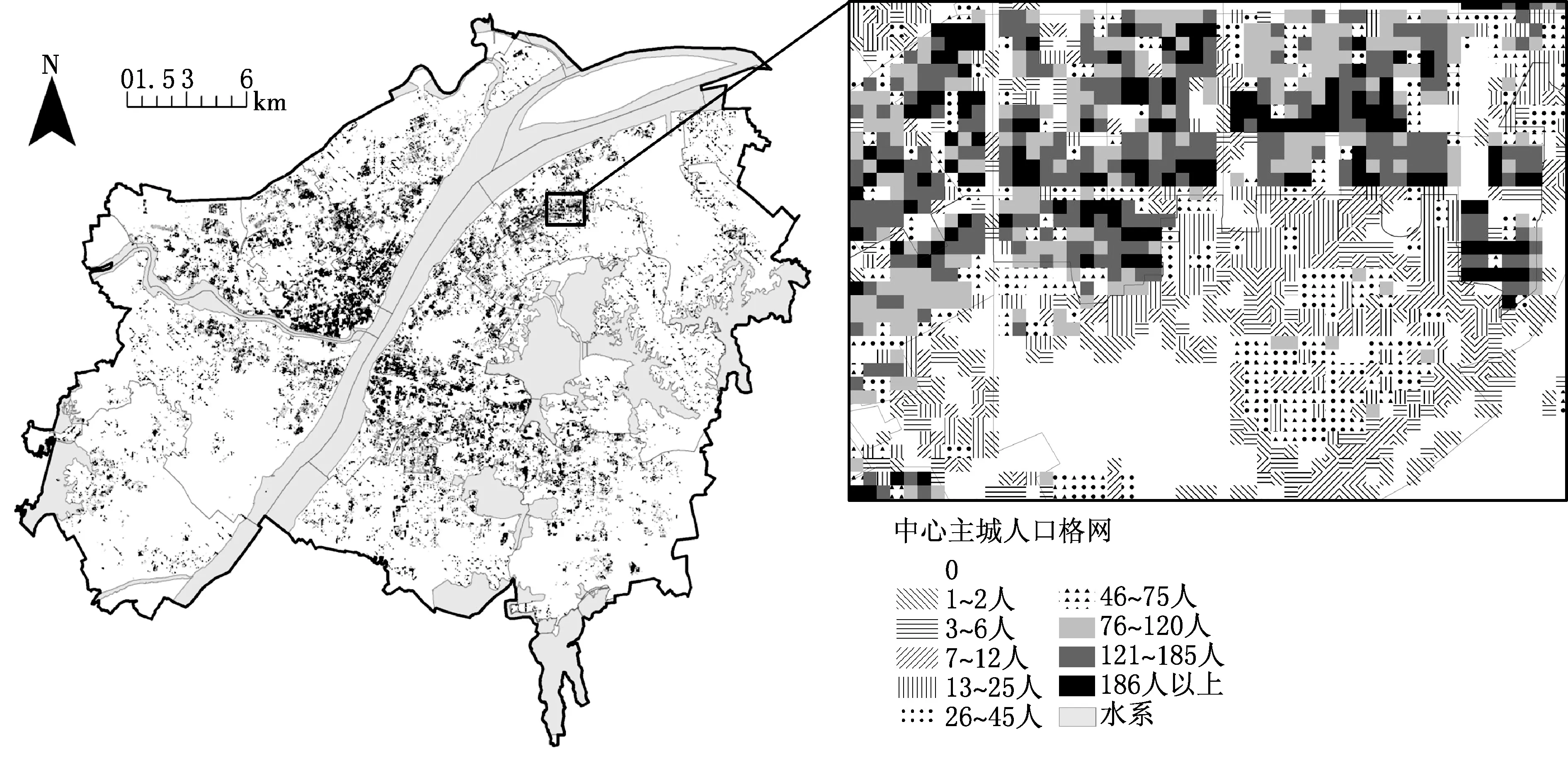

在人口數據空間化的基礎上,進一步生成柵格化人口數據(見圖7),結果同樣以青山區鋼花村街道附近區域為例進行了詳細展示.該成果在一定程度上放大了空間化人口數據的粒度,在描繪武漢市中心主城這個較大尺度的人口分布時,表現得更為直觀、明顯.同時由于標準格網的選取,人口分布的細節相比圖2也得到了很好的保留,研究者可通過柵格化的人口數據,更直觀地觀察到某個社區內人口的精細化分布.

與以往傳統的社區行政單元為統計單元的人口數據相比,本文所得到的空間化成果對人口分布的描繪體現了更多的細節,同時最大限度地保留了整體信息.經柵格化處理后,保留了大部分細節信息,提高了對人口空間分布的表現力;且柵格化的人口數據將更易于與其他自然環境、社會經濟等數據結合,為跨學科研究提供了便利.

3.3 人口數據空間化誤差檢驗

本文根據空間化和柵格化處理后得到的人口總數,量算總體誤差.誤差量算公式如下:

(4)

式中:EG(general error)為總體誤差,Pa為統計人口數,Ps為人口數據空間化后的總計人口數.

圖7 人口數據柵格化成果圖

研究區所有社區包含的人口總數為6 443 488人,人口數據空間化后,所有房屋容納的人口總數為6 437 104人,柵格化后所有柵格容納的人口總數則為6 436 588人.本文所用方法總體誤差分別為0.10%和0.11%.

4 結論與討論

本文提出了一種新的人口數據空間化方法,實現了較大尺度下的精細化的人口分配,并得到了較好的效果.相較同類研究具有以下特色:

(1) 拓展了數據來源.公安部門“實有房屋,實有人口”是我國2012年后才逐步展開的調查行動.調查得到的人口數據比傳統的街道人口數據更加詳細.此外,地理國情普查和監測數據以及房屋專項調查得到的建筑類別、建筑基底面積、建筑面積是傳統影像提取手段很難甚至無法得到的信息,在剔除了非住宅建筑后,用于人口分布的空間化能得到極好的模擬效果.也為近年來在全國范圍廣泛開展的地理國情普查和監測產生的數據,找到了一個擁有很大潛力的應用領域.

(2) 提高了處理范圍和空間分辨率.人口分布的模擬結果精確到真實的單個居住建筑,空間分辨率高、模擬范圍廣.將人口模擬到單個居住建筑在當前人口數據空間化研究中還不多見;且現有的模擬單個建筑人口分布的研究往往選用少數社區,甚至僅選用一個社區進行討論.本文對武漢市中心主城808.99 km2的范圍進行了人口模擬,讓精細化的人口數據空間化更適合城市人口研究的需求.

(3) 應用范圍較為廣泛.人口柵格化處理可以進一步更好地進行相應的計量地理學處理.在分配到格網的過程中,標準格網的大小可以很方便地定制,適用于分析不同格網尺度下人口分布的特征分析,且格網化的數據能更加方便地進行地統計運算.

(4) 易于推廣.在目前全國各地相關部門廣泛開展地理國情普查和監測,以及 “兩實全覆蓋”調查的背景下,本文所用方法的數據來源穩定、覆蓋面廣.此外,本文所用方法自動化程度較高,在對數據進行少數步驟的處理后,即可由商業軟件得到所需成果,便于相關領域的使用和推廣.