仙山圖,古人筆下的烏托邦

毛予菲

找個奇山秀水、遠離塵囂的地方,每日讀書耕種、暢游山水,拋開塵世煩惱,如清風般逍遙自在,是很多人向往的生活狀態。在中國古神話中,東海蓬萊仙島上正是如此光景——島上筑有金玉琉璃的宮闕臺觀,遍地珠樹華食與神芝仙草,仙人神態怡然,在煙波浩渺的海洋上空自在飛翔。

這樣的畫面,也被留在許多傳世的畫作之中。在中國畫史上,仙境題材是極有特色的一個類別。今年7月,“何處是蓬萊——仙山圖特展”在臺北故宮博物院開展,展出了宋元明清時期30多幅“神仙圖”。其中有刻畫仙人故事的,如南宋趙伯駒《飛仙圖》;有描繪仙境生活的,如明朝仇英《云溪仙館圖》;還有講述道士修仙傳說的,如明朝崔子忠《云中雞犬圖》。炎炎夏日,去看一場飄然出塵的展覽,神游在古畫仙境里再適合不過了。

乘云御龍的畫中仙人

仙境中的仙人是古代畫家最樂于描繪的主題之一。在此次展覽中展出的《飛仙圖》,畫中仙人乘著飛龍,手持荷花,翱翔于蒼松之上,穿梭于云氣之間,柔軟的衣服隨風飄動,正如《莊子·逍遙游》中“肌膚若冰雪,綽約若處子;不食五谷,吸風飲露;乘云氣,御飛龍,游乎四海之外”的神仙模樣,令人悠然神往。

《飛仙圖》藏于臺北故宮博物院,畫中沒有年款,但因其青綠為主的背景色調,“直如牛毛”的纖細筆法,一般被認為是南宋青綠山水畫家趙伯駒所著——趙伯駒擅長工畫,設色清新淡雅,筆法細麗巧整。在此之前,唐朝的山水畫色彩濃郁、金碧輝煌,極具裝飾性,而趙伯駒一改前人畫風,筆鋒秀麗,著色清雅,使繪畫充滿文人氣韻、筆墨情懷。南宋詩畫評論集《松隱文集》中如是評價:“趙希公及共兄千里(即趙伯駒及其弟趙伯骕),博涉書史,皆妙于丹青,以蕭散高邁之氣,見于毫素。”明代文人畫的大力倡導者董其昌也贊其畫“精工之極,又有士氣”“雖妍而不甜”。

《飛仙圖》被認為出自趙伯駒之筆,另一個重要依據是,畫中云煙繚繞的仙境氛圍,與畫家的生長環境有幾分相似。趙伯駒出生于北宋末年,宋朝南渡后一直生活在如詩如畫的錢塘江畔,靠賞景繪畫、小酌獨飲打發時間。如此詩意、淡泊的生活,自然影響了他的創作風格。

趙伯駒還有一個顯著身份——宋太祖七世孫。一次偶然機會,他的畫扇得到宋高宗趙構的賞識。宋高宗立馬召見了這位遠房親戚,命他在皇宮集英殿的屏風上作畫,還給了他豐厚的賞賜。由此,習慣自由散漫生活的趙伯駒成了宮廷畫師,但他的創作不局限于皇家庭院。1146年,趙伯駒在綠植繁茂、青石板小路環繞的余杭徑山寺住了大半年,就是為了給寺廟畫百幅羅漢像。他的另一幅代表作《漢宮圖》,小小的執扇冊頁上人物、車馬、樓閣、家具俱全,用筆極為工整,而背景中的假山林木,繁復中有深邃之意,氣氛浪漫而悠遠。

無論仙人圣境,還是宮廷樓閣,趙伯駒都能在工整的筆墨里融入文人之韻,以抒胸中逸氣。

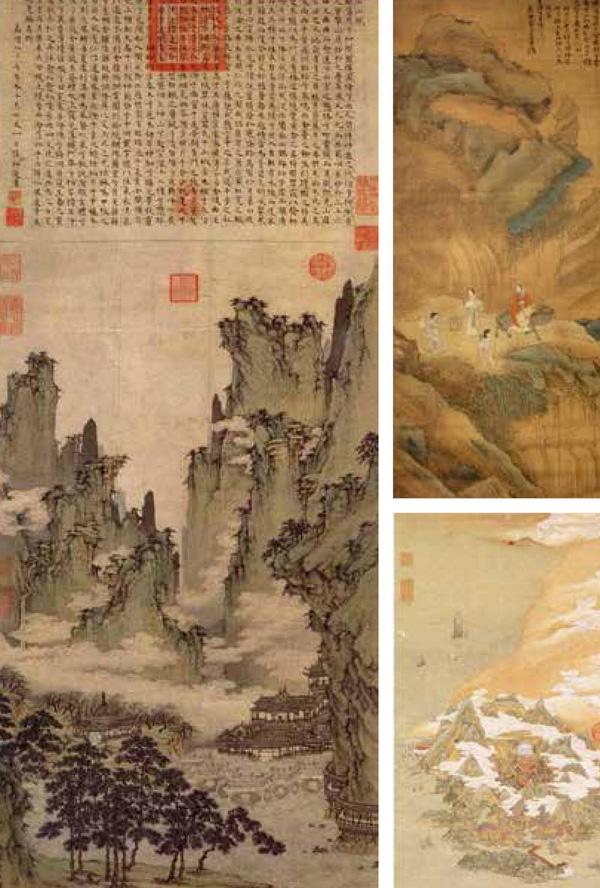

平靜怡然的仙山樓閣

明代畫家仇英的山水畫不勝枚舉,其中也有不少描繪仙山圣境的作品,此次展覽中展出的《云溪仙館圖》便是其一。畫中白云繚繞,仙山崢嶸;山谷間溪水潺潺,溪邊松柏樹立;山腳筑有樓閣,樓閣中侍女步履悠閑、神態怡然。在整幅畫的布局中,人物比例極小,重點在于遠處的仙山樓宇,就是為了營造出一派祥和安逸的仙侶生活景象。

仇英的另一幅代表作《桃源仙境圖》,畫的是他心目中的世外桃源。這是一幅青綠山水畫,畫中樹葉用花青上色,山峰用石青、石綠點染,再用水暈開,樹枝則用混了墨色的赭石勾勒。在郁郁蔥蔥的樹林中,3個穿白色長袍的人臨溪而坐,一人撫琴,一人低首聆聽,一人身倚山石,揮舞著手臂,沉醉在琴聲里。不遠處還有一個提籃童子,靜靜地佇立著,好像也在欣賞看美妙的琴音。此外,仇英還創作了《桃園圖》《玉洞仙源圖》等仙境主題畫,每一幅都布局開闊,設色典雅。

仇英生活在明朝中后期,與風流倜儻的唐寅、滿腹詩書的沈周、儒家風范的文徵明并稱“吳門四家”。這4個大名鼎鼎的畫家都居住在蘇州閶門,關于他們的家鄉,唐寅寫過一首《閶門即事》:“世間樂土是吳中,中有閶門更擅雄。翠袖三千樓上下,黃金百萬水西東。五更市賣何曾絕,四遠方言總不同。若使畫師描作畫,畫師應道畫難工。”意思是:世界上最好的地方就是吳中閶門,每日五更開市,往來商旅絡繹不絕,一片欣欣向榮。

得益于當時經濟的繁榮,賞畫不再是宮廷貴人的奢侈活動,而成為普通人生活的一部分。再加上明朝統治者推崇道教,寄情山水、無為無爭的道家文化盛行,擅長文人畫的江南才子留下了不少仙人畫作,吳門畫派由此迎來全盛時期。

“吳門四家”中,仇英的青綠山水作品數量最多。早年間,他因為家境貧寒當過漆匠,彩繪墻面。后來,他將描摹的大師作品寄賣于街頭,被伯樂周臣發現,收為徒弟。仇英不擅書法,不通文學,只埋頭畫畫。作畫時,他很少揮墨題寫詩詞,只在畫紙角落留下小小的名款“仇英實父制”,為的是不破壞畫中意境,因此他也被稱為追求藝術境界的 “仙人”。

羽化成仙的許真人

在此次展覽上,還有一些畫作講述“修煉成仙”的故事。明代畫家崔子忠的《云中雞犬圖》,描繪了在亂世中歸隱鄉野的許真人,騎著牛,帶著家人和家中雞犬,一同遷往仙境的情景。在畫中,遠處崇山峻嶺,飛瀑流泉,配以朱砂、石青等重色,典麗超凡。在近處,許真人神態安詳,正回首眺望身后的家人。

傳說中,這位許真人活到了135歲。這一年,他帶領家人42口連同雞犬,一齊升往仙境。其實,類似“移居仙境”的故事,一直就是歷代畫家表現“遁世修行”的經典題材。“元四家”之一的王蒙有傳世名作《葛稚川移居圖》,明代鄭重有《仿王蒙葛洪移居圖》,清代張若澄有《畫葛洪山居圖》。詩仙李白也曾對葛洪無比羨慕,“聞說神仙晉葛洪,煉丹曾此占云峰”。詩圣杜甫在《贈李白》中也提到,“未就丹砂愧葛洪”。

崔子忠出生在兵荒馬亂、戰火連天的明朝末年,曾是董其昌的門客,中年時就蜚聲畫壇,后與陳洪綬并稱“南陳北崔”。在山水畫為主流的明代畫壇,他更喜歡畫人物,畫中的主人公或是成仙道士,或是風流文人,或是隱逸的君子。除了《云中雞犬圖》,他的代表作還有《藏云圖》,畫中詩人李白盤腿端坐在四輪橢圓底盤車上,抬頭凝望天空,神態閑適灑脫,兩旁站著稚子肩搭繩索,牽引車子,背后是云氣繚繞的巫山。畫作一側題詩:“不辨草木,行出足下,生生袖中,旅行者不見前后。史稱李青蓮安平入地,負瓶瓿,而貯濃云,歸來散之以內,日飲清泉臥白云,即此事也。”

與畫中超然塵世之外的仙人雅士相似,崔子忠也為人孤高,頗有隱者之風。他效法畫中古人,躲在北京南郊一所偏僻簡陋的小屋里,過著“高冠草履,蒔花養魚”“妻布衣疏裳,黽勉操作”的生活。只有繪畫,才能紓解他心中懷才不遇、生不逢時的無奈與憤懣。每當興起,他都展紙揮毫,有時也把得意之作贈給知己好友。然而達官貴人重金請畫,他卻毫不搭理。有一次,昔人同窗好友、后來當大官的宋玫把崔子忠請到府中,關上大門,對他說:“如果不給我作畫,我就不放你回家。”他無奈作畫一幅,又當即撕碎,揚長而去。

崔子忠是個極具文人風骨的愛國畫家。他原名叫作“丹”,在大明江山搖搖欲墜時改名“子忠”,以表對大明王朝的忠義之心。1644年,李自成攻破北京城,崔子忠不肯侍奉新主,也不愿把自己的畫賣給不識貨的“庸人”,便躲在家中,絕食而死。聯系到畫中,崔子忠不遺余力地贊揚清麗脫俗的世外仙人,正是他在國破家亡之際,走投無路、徘徊苦悶的內心表達。

除以上幾幅代表畫作,這次展覽還展出宋代燕文貴(傳)的《三仙授簡》、明代文伯仁的《方壺圖》、清代《緙絲群仙祝壽圖》等,畫中無一不是仙境縹緲,仙人飄逸。對中國古代的文人畫匠而言,或許筆下的世界,才是最美的烏托邦。