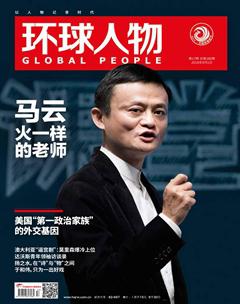

蕭衍,最有學問的皇帝

張國剛

他作詩賦、習書法、編《通史》,著《斷酒肉文》改變佛教習俗

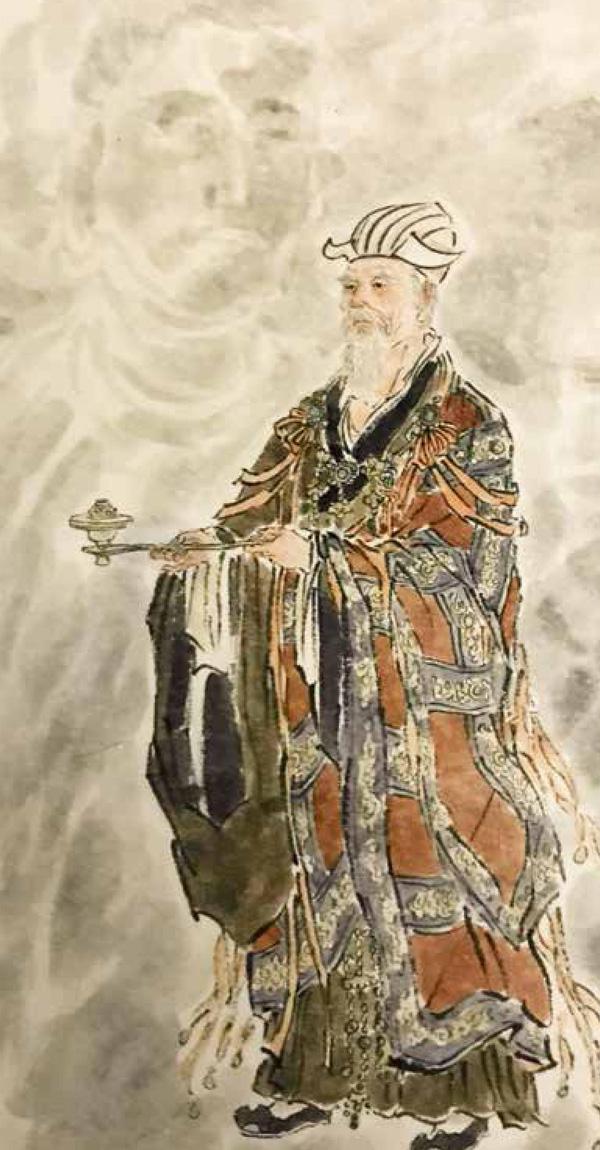

梁武帝蕭衍(464-549)是南朝最傳奇的帝王,因為他既是開國皇帝,也是亡國皇帝,更是罕見的長壽皇帝。他執政蕭梁近半個世紀,終年86歲,在中國歷史上的皇帝中僅次于88歲的乾隆。

蕭衍生于蘭陵郡武進縣(今江蘇鎮江丹陽市),自稱是漢初開國丞相蕭何的25代孫。在他的長期執政下,蕭梁達到了鼎盛。可惜,晚年的他怠于理政,導致了“侯景之亂”的爆發,國力迅速由盛轉衰。他死后的七八年時間里,蕭梁疆域日漸逼仄,名存實亡。

逼迫皇帝“禪讓”皇位

479年,齊高帝蕭道成(427-482)建立南朝的第二個朝代齊國,取代劉宋王朝。蕭衍和齊國皇室關系密切,他的父親蕭順之是齊高帝的族弟。蕭衍后來之所以能建立功勛,并最終建立梁朝,他的家族背景起了很大作用。

蕭道成只當了不到4年皇帝就宮車晏駕,太子蕭賾(音責)(440-493)即位,是為齊武帝。武帝在位11年,提倡節儉,留心治道,可惜太子蕭長懋盛年早逝。從德望和才能看,蕭賾次子竟陵王蕭子良(460-494)是皇嗣的最佳人選。可惜,蕭子良優柔寡斷,在接班爭奪戰中,被叔叔蕭鸞支持的皇太孫蕭昭業搶得了先機。蕭昭業即位稱帝后,昏庸無能,實際大權掌握在蕭鸞手里。

后來蕭鸞想要廢帝,召集眾人商議,遭到蕭衍反對。他說:“廢立皇帝是大事,不能輕率,現在廢立難免會遭到眾王的反對。”蕭鸞回答:“眾王都是庸才,只有隨王(蕭子隆)文武兼備,且占據荊州,如果把他召回來就萬事大吉了。怎么才能讓他回來呢?”蕭衍就出主意說:“隨王其實徒有虛名,并無真才實干,只有一個稍微可靠的屬下武陵太守卞白龍。可這人貪圖金錢富貴,只要一封書信許諾高官厚祿,就可以把他輕易地召回。沒了左膀右臂,隨王自然會跟著回來。”蕭鸞聽取了蕭衍的建議,果然大功告成,繼而放心地廢殺了蕭昭業,擁立蕭昭文即位,不久又廢蕭昭文,自立為帝。蕭衍作為大功臣,地位愈加顯赫起來。

在蕭鸞登基的第二年,北魏孝文帝拓跋宏率領30萬軍隊進攻南齊義陽城,蕭衍和平北將軍王廣之領兵救援。王廣之聽說北魏軍隊人強馬壯,于是畏縮不前;蕭衍則請求充當先鋒,主動出戰。在距離北魏軍只有幾里地的賢首山,蕭衍命令士兵遍山插旗。天一亮,義陽城中的齊軍看到齊國旗幟,以為援軍到了,于是士氣大增,馬上出兵,與蕭衍夾攻北魏。北魏在齊軍前后夾擊下潰不成軍,只好退兵。此戰中,蕭衍立下汗馬功勞,升任太子中庶子。不久,蕭鸞讓他出任雍州刺史,主持雍州防務。從此,蕭衍就有了一塊固定的根據地,成為他日后爭奪齊政權的資本。

蕭鸞駕崩后,15歲的太子蕭寶卷(483-501)即位,冥頑無道。他不僅誅殺了父親留下的輔佐大臣,還殺害了蕭衍的長兄、益州刺史蕭懿,這就給蕭衍起兵提供了口實。其實,蕭鸞以疏屬之資篡取皇位,已經動搖了朝野上下對于皇室的忠誠;他即位后,對蕭齊宗室近親大肆殺戮,更降低了蕭衍謀篡的難度。因此,蕭衍的起兵,基本沒有碰到什么大的阻力。不過,蕭衍還是立了蕭鸞第八子、蕭寶卷的同母弟蕭寶融(488-502)為傀儡皇帝,即齊和帝,作為討伐蕭寶卷的旗號。

掌控了朝廷大權之后,蕭衍培植自己的勢力,誅滅異己,于502年4月,在沈約、范云等舊僚的支持下,通過蕭寶融的禪讓登基,建立了南朝的第三個朝代——梁朝(502-557)。

“文物之盛,獨美于茲”

有人說,在中國歷史上的幾百個帝王中,蕭衍是最有學問者之一。他博通文史,欽令編《通史》六百卷,并親寫贊序;他才思敏捷,文筆華麗,所作的千賦百詩,不乏名作。

南朝的文化事業,本就以齊梁為首。蕭子良是著名的附庸風雅的王子,因他而集結了一大批文士,形成了一個文學群體,史稱“竟陵八友”。這是一群當時最著名的文人,包括《宋書》作者沈約、詩壇領袖謝朓、范云等,蕭衍也在其中。從這些同儕中,可以看出蕭衍的文學才能必定不同凡響。他們于詩文唱和之外,還討論經史、佛道。

但蕭衍的獨特之處在于,他很有政治韜略。當初蕭賾彌留之際,蕭子良競爭皇帝寶座的時候,蕭衍就不看好他,沒有站在他一邊,而是站在了篡位者蕭鸞一邊。

蕭衍還善于團結和籠絡人才。在蕭寶融禪位之時,當年的“竟陵八友”中,除了已死的王融,其余6人多受到蕭衍的重用。尤其是沈約和范云,是推動蕭寶融禪讓的功臣。

作為學術型皇帝,蕭衍的治國成就,除了建國初期的澄清吏治、選拔人才、減輕賦稅徭役等措施之外,最突出的表現是在發展文化學術方面。505年正月初一,蕭衍置《五經》館,每館招收數百生員,由官方提供生活費用,考試通過后即任為官吏。而且他還特別提出,對寒門子弟敞開讀書做官的大門,鼓勵他們努力向學。這些經學教育、考試取士的做法,不僅是對漢代經學的恢復,也為隋唐科舉取士制度的產生,提供了一定基礎。

蕭衍的書法造詣也頗深,大約可以在古代善書的帝王中排上前幾位。他常與擅長行草書的陶弘景探討書法,還師法鐘繇、王羲之,其對話被整理為《與梁武帝論書啟》流傳于后世,成為書法史上的經典典籍之一。蕭衍還是歷史上第一個大力推崇王羲之書法成就的帝王,此前王羲之的聲名被其子王獻之所掩。因為他的推崇,梁朝興起了第一波學習“大王”書法的風潮。同時,蕭衍還留下了《觀鐘繇書法十二意》《草書狀》《答陶隱居論書》《古今書人優劣評》等四部書法理論著作,都是歷代書法理論典籍中的精品。

這個時期,出現的《昭明文選》《玉臺新詠》《詩品》《文心雕龍》等重要文學著作,都是對蕭衍文學改良的最好肯定。在他的影響和提倡下,梁朝文化事業的發展達到了東晉以來最繁榮的階段,故而《南史》作者李延壽評價說:“自江左以來,年逾二百,文物之盛,獨美于茲。”

四度出家當和尚

蕭衍晚年篤信佛教,廣建寺廟,并擴大僧眾員額,弘揚法事,還親自主持了四部無遮大會。唐朝詩人李牧詩云:“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中。”講的就是蕭衍在位期間的景象。他對中國佛教的發展影響巨大,佛寺常被稱作蕭寺,就和他有關。蕭梁朝云騎將軍郭祖深形容:“都下佛寺五百余所,窮極宏麗。僧尼十余萬,資產豐沃。”現代國學大師湯用彤也評價說:“南朝佛教至梁武帝而全盛”。

蕭衍與佛教的趣聞頗多,最有名的還是他出家的經歷。普通八年(527年),63歲的蕭衍第一次前往同泰寺舍身出家,當了4天和尚。國家大事無人定奪,臣僚好說歹說才把他勸回宮。但蕭衍的和尚癮沒過夠,當時和尚還俗需付給寺院一筆贖身錢,他沒付,所以沒過多久又跑到同泰寺出家了。臣僚再跑來請他回去的時候,湊了一億錢才把他贖了回來。蕭衍第三次出家的時候想出了新花樣,他跑到同泰寺舍身的時候,為了表示對佛的虔誠,不光把自己給舍了,還把宮里的人和土地都舍給了寺院。結果這次為了贖他,臣僚花了比上次多一倍的錢。最后一次出家,蕭衍在同泰寺住了37天,隨后朝廷又出資一億錢將其贖回。

此外,蕭衍曾任命釋法超(456-526)為都邑僧正(南朝主管佛教僧侶事務的僧官),編訂《出律要儀》十四卷。這是一部簡明實用的通用戒律匯編。他還親自撰寫了著名的《斷酒肉文》,從佛教本義出發,結合中國文化特點,提出僧尼素食的要求,不僅以身作則,并用政治手段強力推行。至今漢地僧眾普遍素食,成為中國佛教的一大特色。

蕭衍傾注了大量精力研究佛學,他把儒釋道糅合在一起,創立了“三教同源說”,是三教合流的早期提倡者之一,在中國古代佛教思想史上占有極其重要的地位。他的《中庸講疏》《私記中庸制旨義》,比宋儒早了五六百年,很有可能開啟了用中庸來解讀佛家的“中道”思想的先河。

在蕭衍統治的中后期,北魏分裂為東西兩個政權:西魏由宇文泰(507-556)執政,東魏由高歡(496-547)及其兒子高澄(521-549)執政。統治河南廣大地區的侯景(503-552)服從高歡,卻蔑視后生高澄。547年,高歡去世,侯景十分不安。于是,執政超過45年的梁武帝蕭衍,竟然幻想通過接納東魏叛將侯景的方式統一北方,不料卻中了高澄的反間計,導致一場侯景亂梁的悲劇。蕭衍在這場悲劇中被囚于臺城,最終餓死。梁朝也因此山河破碎,生靈涂炭,丟失了淮南的大片領土。梁朝高要太守陳霸先平定“侯景之亂”數年之后,即557年,廢掉了自己擁立的梁敬帝蕭方智,建立陳朝,自立為王。至此,梁朝滅亡。