寶石雕刻,以身出名門為責

無眼者

在天價拍品云集的春拍季,各類百年一遇的國寶、精美絕倫的孤品讓人目不暇接。撥開那些炫目的數字,有些精巧而華美的藝術品雖無萬眾矚目的光環,但其出身卻尤為高貴,帶著神秘而迷人的光環,它們便是寶石雕刻,它們是昔日西方貴族佩戴的重要首飾,做工、用材都精益求精,除此以外,名門、名師的出身,也是其價值珍貴的所在。

于近期落幕的蘇富比“精美首飾”拍賣以359萬英鎊宣告落槌。雖然總體成交額與動輒上億的書畫、青銅器專場相比,似乎顯得有些微不足道。但數件小而精的高等級近現代寶石雕刻首飾,尤為吸人眼球。作為藏家,了解何謂“珍貴的”寶石雕刻作品,對于把握其價催脈系自然是很有裨益的。

所謂“寶石雕刻”,是一個古老的工藝分類,起源于西亞近東的印章雕刻,而在古希臘、羅馬則發展成精雕細琢的寶石工藝品。自文藝復興時期后,古典文化重新興起,佩戴寶石雕刻首飾也蔚然成風,以美第奇家族為首,諸多歐洲匠人和財團都熱情地投入了寶石雕刻工藝的復興和研究,此后數百年里可謂精品和人才雙重輩出。至十九世紀下半葉,隨著制作工具、材料科學的進步和新藝術風格的萌芽,這一技藝才逐漸衰退。如今,在意大利和德國等地依然有一些家族和工廠在維持著這門傳統的手藝。

近現代寶石雕刻作品的數量是古代的十倍乃至百倍,特別是維多利亞晚期使用新工具制作的寶石雕刻作品數以萬計,更不要提近‘來大量的機制和翻模作品了。藝術水準參差不齊,市場價值自然也有天壤之別。一件好的寶石雕刻作品是真正的藝術品,而制作粗劣的工藝品則往往成為金屬飾品的“添頭”,或淪為背景裝飾。

比肩女王的收藏品位

此次拍賣中,184號拍品鎬瑪瑙凸雕鑲嵌琺瑯掛墜年代較早,但無論從雕工,還是收藏流傳來看,都是一件難得的精品。這件作品的整體線條較為柔軟,人物略顯圓潤,明顯有模仿古典人物風格的意味。以筆者之見最晚到18世紀。琺瑯鑲嵌的掛墜極為精美,但是比雕刻的年代要晚,當為二次(或N次)鑲嵌。

人物戴人面斯巴達式頭冠,下巴豐腴,證明她是一位女性,并且如此裝束當為雅典娜女神(羅馬的密涅瓦)。然而她身披的獅頭披風,加上頭側卷曲如羊角般的裝飾,與希脂錢幣上的“千古一帝”亞歷山大大帝相近。故此處當為亞歷山大取雅典娜裝扮的一種表現手法。這一手法在希臘古典后期開始常見于人物肖像上,也是復古之情。

然而這件作品能超出估價五倍以上成交的真正原因尚不在此。

在拍品介紹中有一條

Cf.:Kirsten Aschengreen hiocenti and John BoordmoaAncient and Modern Gems and jewels in the Collection ofHer AlcOeslyhe Queen London, 2008, pg 63-64, for twocomporoble depictions of Minerva,sometimes described os'Alexonder the Creot os Allnervo.'

注意粗體劃出的Her Majesty the Queen,毫無疑問地,是指英國女王伊麗莎白二世。這位女王是很有藝術品味的收藏家,白金漢宮曾經展出過她的一部分寶石雕刻精品收藏,確實令人嘆為觀止。

從收藏級別來看,這件寶石雕刻無疑與女王收藏處于一層次,如果更進一步來看,這件作品也有可能與英國皇室成員有關聯,且又是女神相關題材,很可能是為某位過世的女王或貴族所刻,此番流出,自然萬眾矚目。當然,這件作品的出處并未明確,但購買者或有更具體的信息也未可知。

出自名師的心血結晶

王室收藏無疑會保障寶石雕刻的高價值,而出自名師之手的的作品也往往是炙手可熱的珍稀品。

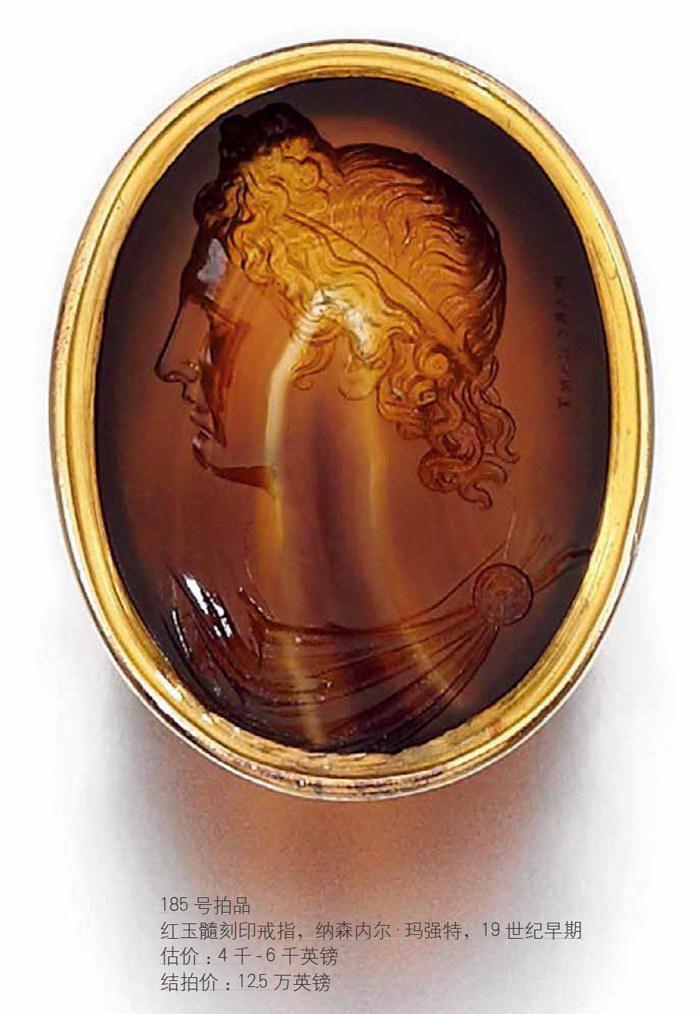

如185號拍品紅玉髓刻印戒指的估價和結拍價都超過上一件,同時結拍價也超出估價二十倍以上,換算成人民幣已過百萬。而其亮點則是雕刻者的名頭納森內爾瑪強特(Nathaniel Marchant),19世紀早期英國的著名寶石雕刻師。

關于瑪強特有一樁軼事較能說明當時寶石雕刻師的生存狀態。他申請加入皇家學會時第一次提交的是幾件畢業作品的印模,但是皇家學會以“非原創”拒絕了,此后他又提交了另一件更近期作品的印模,而皇家學會同樣以“印模不能作為雕刻家的作品”為由拒絕了。直到第三次他將寶石雕刻原件提交上去才獲通過。

近代寶石雕刻師所付出的艱辛和達到的成就其實足以和大型雕塑藝術家媲美,但是在藝術界卻一直處于較為邊緣的地位。這和寶石雕刻作品的題材多取自古典或雕塑作品不無關系,但大師們在小小寶石上用精細工具塑造出的那種美感其實早已跨入了另一個境界。同時期的貴族名人熱衷收藏寶石雕刻,也足以證明他們的價值。

這件寶石雕刻在反射光線的同時在人物的刻痕處泛起柔和的光暈,呈現出一種類似油畫的效果。有證據顯示,從希臘古典時代開始,寶石雕刻(凹雕為主)大師們就會刻意尋找一些光的入射角度,而著重強調這些角度下作品的立體觀感。而平庸的雕刻者則只能找到題材的輪廓。瑪強特在這方面的水準即使不能說比肩古人,也是當時首屈一指的。

此前國際拍賣上瑪強特的作品屢有出現,且屢創佳績。大約三年前,邦翰斯拍賣上一件瑪強特的作品,選材和風格皆相似,當時拍到近兩萬英鎊。而如今已是突破十萬英鎊大關。

這件作品取材于羅馬時期的著名雕塑作品《阿波羅貝爾費德勒》,因藏于梵蒂岡的貝爾費德勒宮得名。它又名“皮西安的阿波羅”,表現的是這位男神剛剛射出一箭殺死皮西安大蛇之后的形象,寓意也頗為深刻。

當然,論名頭的話,另一位同時期的寶石雕刻大師其實遠在瑪強特之上。他同時又是獎章設計師,作品也是以名人獎章為主,寶石雕刻作品難見于市。這次拍賣會也出現了他的一件作品。

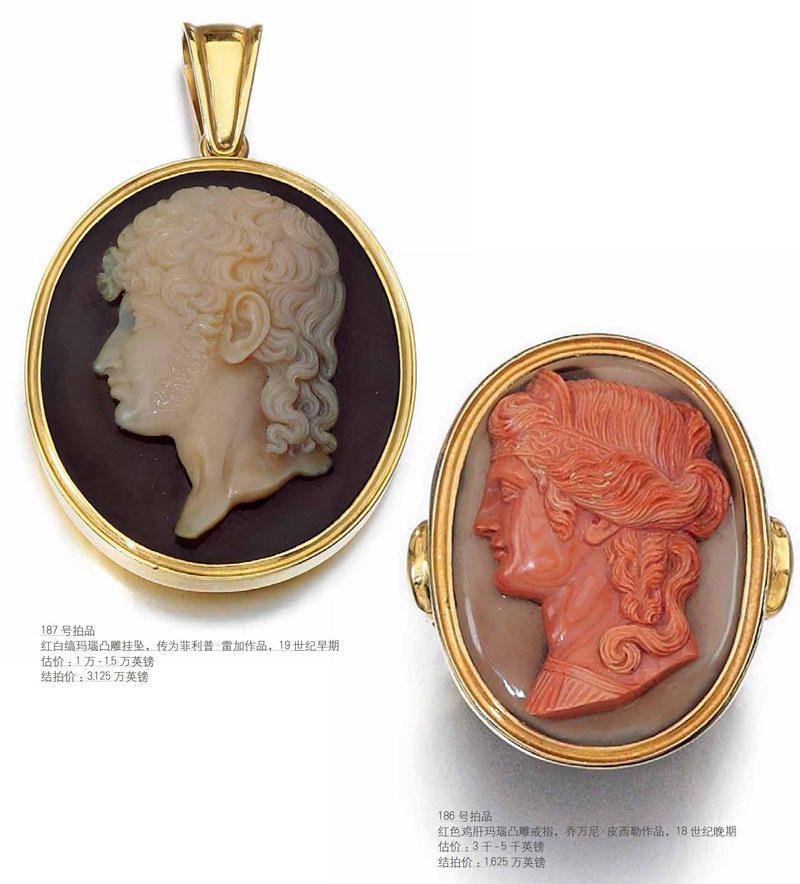

這件作品為紅白縞瑪瑙凸雕掛墜,如肖像畫一樣的杰作恰如其分地說明了19世紀歐洲最頂尖的寶石雕刻大師的水準。這便是菲利普·雷加(PhilipReoo)。

這件作品將雕刻題材的質感——皮膚、頭發、骨骼,通過堅硬的瑪瑙展現出來。這和大型雕塑有著異曲同工之妙,然而瑪瑙比大理石、砂巖等的硬度要高得多,而且尺寸微笑,因而對工匠的技巧要求也更高。從能夠準確勾畫輪廓,到利用原料凸顯主題,再到能夠刻畫質感,如此則分出了寶石雕刻師的境界。而菲利普·雷加無疑站在同輩大師中的至高點。

當然,同為寶石雕刻,凸雕和凹雕是兩個略有差異的領域。凹雕作品對光影的把握極劉控制,更需要雕刻師的天賦和細致入微的手法,這或許也是瑪強特的作品比雷加的還要貴數丫襲的原因。

關于菲利普·雷加其人,更多的傳聞則有關他和拿破侖家族興衰的關系。這件作品所表現的便是拿破侖的大將胡歇姆穆拉特,外號“Dandy King”(意思差不多是“浪蕩天子”),其魅力和軍事能力同樣著稱于世。1800年他和拿破侖的妹妹卡羅琳結婚,1808年成為那不勒斯國王。

同一時期,菲利普·雷加也加入了羅馬的圣路加學院。并被指派為那不勒斯鑄幣廠的總監。很可能在這一時期,他為穆拉特制作了這件凸雕作品。

此后,拿破侖家族的命運經歷轉折,穆拉特不久也逃亡到科西嘉并被處死。據說他死前曾親吻了一件描繪他妻子卡羅琳的凸雕(也是雷加的作品),對行刑隊說“不要打臉”,爾后慨然就刑。雷加的命運則截然不同,他繼續在那不勒斯過他的太平日子,同時參與了巴勒莫皇宮等諸項大工程,并得善終。

作為“御用”雕刻師,雷加的作品較難流出,所以在市面較為稀見。三萬英鎊也充分體現了收藏家對他的認可。而雷加的老師喬萬尼皮西勒(GiovanniPichler)的作品則更常出現于拍賣會。此次拍賣也有一件。

這件作品使用的是雞肝瑪瑙,卻巧妙地利用了材質凸顯出了人物的輪廓。人物臉部游走的花紋更是為整件作品增加了戲劇性。當然,將堅刁虱的材質處理到能體現柔軟光滑的質感,也是這個級別的匠人所必備的功底。

雕刻的主題是一位古典貴族女性,可能是羅馬皇后利維亞。這件作品自然表現的是其封神(古羅馬慣例中會將死去的王室成員作為神來崇拜)后的面貌。

和雷加一樣,皮西勒是他那個時代最好的雕刻師。他的一些作品甚至為同時代其他雕刻師所模仿。

綜上所述,寶石雕刻除了精準而完美的工藝,對材質、光影的把握,以及對題材質感的貼切處理之外,雕刻大師的名頭和清晰有序的傳承也是必不可少的。當然,大師只有幾位,市場上絕大部分作品只能滿足工藝上的要求,而我們去研究和鑒賞大師的作品的目的便是了解同時期的工藝和審美偏好,以免和有價值的收藏品擦肩而過。