《二馬圖》與《神奈川沖浪里》的比較分析研究

□畢欣然 南京外國語學校

一、表現(xiàn)形式及文化意義分析

(一)《二馬圖》

中國元朝任仁發(fā)的《二馬圖》用隱喻的方法反映社會的腐敗問題,是一幅有著明確諷刺意味的繪畫作品。任仁發(fā)生于1254年,卒于1327年。當時戰(zhàn)爭和建設項目耗盡國庫,忽必烈政府面臨嚴重的財政困難,人民正遭受著苛捐雜稅、政治腐敗的困擾。任仁發(fā)用反諷的方式,通過肥瘦不同的兩匹馬,隱喻貪官和清官,強烈批評元朝的腐敗制度,揭示了元代后期百姓悲慘的生活狀況,寓意深刻。

這件作品構圖簡單明了,左邊一匹瘦馬,右邊一匹壯馬,其他部分留白,視線重點完全集中在兩匹馬上。兩匹馬所占畫面比例幾乎相等,馬的外部輪廓基本是個四邊形,這種特殊的形狀排列使畫面的主題更為突出。右側馬的外部輪廓看起來比左側馬大一些,從而凸顯右側馬,使其看起來更強壯,左側馬更瘦弱,成功地呈現(xiàn)出強弱者之間的強烈反差。任仁發(fā)運用清晰的線條來繪制兩匹馬的全身,用極細的線條畫出馬的毛發(fā),并且通過線條的突變展現(xiàn)瘦馬的瘦弱,用平滑的線條表明肥馬的強壯。該作品的主要顏色是褐色,淺褐色背景和兩匹深棕色的馬相襯托,使得這幅畫的色彩看起來更加平衡。另外,右側馬上的白色花紋,又起到了提亮肥馬色調的作用。絹本材料使得作品的質地更加光滑。

(二)《神奈川沖浪里》

《神奈川沖浪里》是于1829-1833年江戶時期,由日本藝術家北齋繪制的浮世繪風格的版畫,是北齋最著名的作品,也是世界聞名的日本藝術品之一。江戶時期為1603-1868年,由于外國人和外國貿易的到來,使得日本經歷著經濟快速增長的劇痛。北齋通過這幅畫,試圖展現(xiàn)勇往直前的大無畏的日本民族精神,勇敢地迎接困難與挑戰(zhàn)[1]。

該作品的構圖相當巧妙,翻滾的浪花與山峰形成巧妙的呼應,隨波逐流的三艘小漁船上的人物呈規(guī)律性排列,讓驚心動魄的大浪滔天的場景平添意趣。占畫面比例最大的部分是巨浪,小波浪的比例與山的比例相似,最小的是小船。因而當觀眾看到這幅畫時,他們關注的第一個對象就是巨浪。藝術家將小船的視點設置得很低,從而強調圖像中的緊張氣氛和小船上人們英勇斗爭的大無畏精神。大波浪的形狀呈鷹嘴形,朝海面彎曲,暗示著波浪和老鷹一樣危險。小波浪和后面山的形狀相似,類似三角形。船的形狀是細長的,它們在海面上以不同的角度漂浮著。這幅畫由線條有機地構成,大波浪的線條粗獷,波峰上的曲線細節(jié)形象地描繪出了波浪的運動感。船各部分的線條也很逼真地描繪出船上的人正在與巨浪搏斗。這件作品的顏色不多,波浪為淺藍色、深藍色和白色;富士山是深藍色和白色;天空為淺橙色;三艘船為橙色。橙色與藍色形成了視覺上的冷暖反差與互補。木刻版畫意味著藝術家首先設計的是作品的形狀和顏色, 然后復制到木材上,雕刻出形狀,用油漆涂上顏色, 并把它印到一張紙上,所以這件作品的線條相當平滑、清晰[2]。

二、細節(jié)功能分析

(一)《二馬圖》

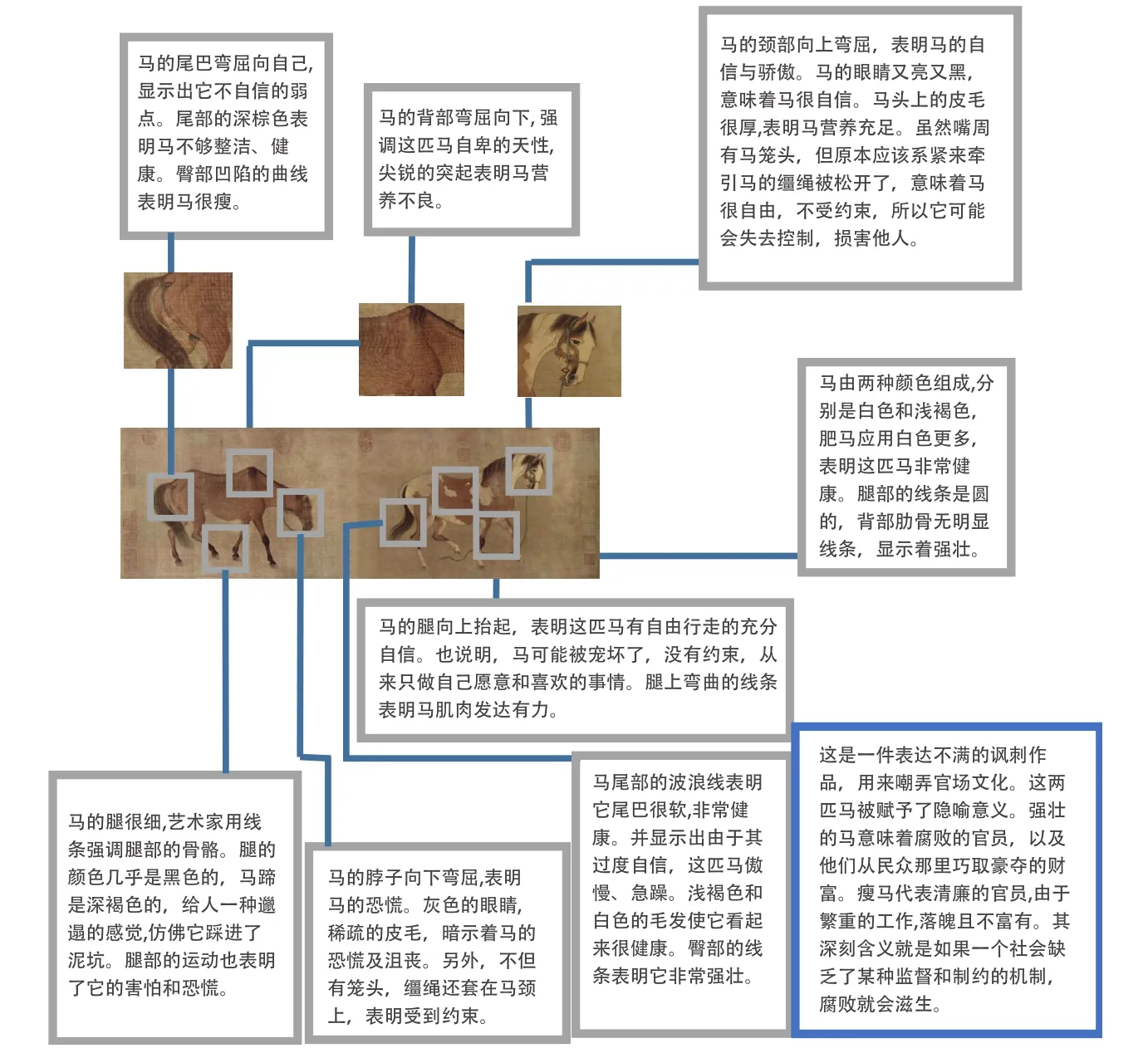

《二馬圖》細節(jié)功能分析如圖1所示。

(二)《神奈川沖浪里》

《神奈川沖浪里》細節(jié)功能分析如圖2所示。

三、《二馬圖》與《神奈川沖浪里》的比較與聯(lián)系

兩件作品中所用的線條很相似,都使用干凈流暢的線條來展現(xiàn)物體的輪廓和運動。不同的是,《二馬圖》是用毛筆繪制的,而《神奈川沖浪里》是用木刻雕出后印刷的。兩幅畫使用的顏色并不多,但卻均能用有限的顏色來創(chuàng)造出逼真的效果。兩件作品都用橙色作背景,《神奈川沖浪里》還使用了白色、藍色和深藍色,而《二馬圖》還使用了棕色和白色。這兩件作品的輪廓形狀都是寫實的,清楚地描繪了對象,為了強調波浪的洶涌,波浪中的線條相較于馬的線條更加彎曲。

圖1 《二馬圖》細節(jié)功能分析

圖2 《神奈川沖浪里》細節(jié)功能分析

兩件作品都是基于東方文化,均與他們的文化背景有關。藝術家生活的時期都接近于將要結束的某個特定歷史時期。兩件作品都運用作品象征一定的意義,一個是批評,一個是贊美。《二馬圖》用肥瘦馬的對比來諷刺腐敗,而《神奈川沖浪里》則是鼓勵人民勇敢地對抗大風大浪。

結 語

《二馬圖》是一幅表達社會問題與強烈的個人情感的畫作。《神奈川沖浪里》主要是為了歌頌日本民族的勇敢精神。通過這兩幅圖可以看出,藝術家可以運用線條形狀、變化描繪不同的主題。作品色彩不必繁雜,色彩的構成必須與繪畫的理念有機地聯(lián)系起來。