“一帶一路”背景下廣西民族音樂在高職音樂課中的滲透

□ 林子軒

一、高職院校音樂課的潛在價值

為響應國家“一帶一路”倡議,文化部“一帶一路”文化發展行動計劃指出,沿線區域應該實施“中華優秀傳統藝術傳承發展計劃”,借以提升人民和民族的內在自信和自豪感。廣西素有“歌海”之稱,本土就有著非常優秀的音樂文化底蘊,多元化的民族音樂文化豐富多彩。高職院校作為社會人才的供給站,更應該宣揚傳承本土民族音樂文化,從而提升學生的文化自信和自豪感。

音樂課在高職院校現已發展為不可缺少的課程,是高職學生獲得精神糧食的重要途徑,這一門課程承載著多元化的藝術教育,不僅形式豐富多彩,而且體現了人類的情感內涵和情操的陶冶,積極地引導學生追求真、善、美,對學生的思想道德塑造起到正確的引導作用。音樂可以提高學生的自身修養,高職院校開設音樂課程符合教育體系的要求,音樂教育可以提高學生的審美能力以及音樂素養,可以說,提高學生素質水平的重要途徑是對音樂知識的學習。由于高職的生源大部分來自農村,學生的音樂知識與欣賞能力較薄弱,學生喜歡的音樂基本以流行歌曲、網絡歌曲為主,對于民族音樂比較排斥,認為缺乏潮流感,從而對其疏遠。筆者在非音樂專業的高職院校的音樂課中融入民族音樂元素,從而增強學生的國家意識、民族意識,激發學生對民族音樂的興趣愛好。

二、民族音樂在教學中的滲透

(一)審美能力的提升

音樂是“美”的藝術,它有著“潤物細無聲”的教育功效,能夠深刻地感染人。民族音樂多數來源于生活,具有寓教于樂的功能,讓人可以在潛移默化中接受教育、指導,它以情動人,以美愉悅人,可以培養學生的審美能力,使他們獲得情感體驗,從而樹立積極的價值觀。

民族音樂教學可以通過觀看電影、視頻,讓學生認識一些典型的民族音樂形象,如家喻戶曉的劉三姐。劉三姐出生于廣西羅城下里鄉藍靛村,是廣西柳江流域最為出色的民間歌手,她出口成歌,所演唱的山歌即景行懷。選取劉三姐山歌對唱的視頻片段,在音樂欣賞中,通過故事情節的敘述,可以促進學生產生豐富的想象,使學生了解音樂的內涵,感受音樂畫面。學習簡單的主要旋律與節拍,通過唱與節奏的練習增強音樂的基礎知識,從歌唱延伸到其他的音樂表演方式,如器樂版的《劉三姐主題幻想曲》,該作品的風土人情、情感思想都具有很強的真實感及生命力、感染力,音樂既有山水的氣,靈性,也有傳奇的色彩,可以起到美育的作用。教師引導學生積極尋找并試著哼唱主要的旋律,講解音樂表現的畫面,積極調動學生的思維與視覺感官,創造適宜的環境氛圍,可以讓學生沉浸在教師創設的音樂情境中,感受音樂中的變化,如速度、力度、旋律,理解音樂的美。不同形式的音樂表演方式,不僅增強了學生對基本音樂知識的積累,同時從不同感官上提升了學生對音樂審美的能力。

壯族嘹歌是一種原生態民歌,主要流行于平果一帶,因其唱法中每一句都有“嘹-嘹-嘹”作為襯詞拖腔而得名。“嘹”在壯語中含有“唱歌玩樂”的意思,是壯族“好歌”“以歌為樂”的民族文化心理的生動體現。通過多媒體演示、介紹嘹歌的特色文化及價值,學習嘹歌《月亮》,通過歌唱的練習,鼓勵學生自由組合練習并表演這一歌曲,釋放學生的表演能力,不僅可以激發學生的興趣,還有效地調動了課堂專注力,有效地提升了學生的審美價值觀。

(二)民族文化的認知

廣西各地有著豐富的本土地方特色的民歌及文化,聚居著壯、漢、瑤、苗、侗、京、回等民族。廣西傳統民歌記載著人民生活發展的狀況,是勞動人民智慧的結晶,彰顯著民族深厚的歷史文化。新時代的背景下誕生了一種新民歌,其音樂要素緊跟社會發展的步伐,更是對傳統民歌的傳承。

侗族是一個能歌善舞的民族,侗族有三大寶:鼓樓、大歌、風雨橋。侗族大歌是侗族多聲部民間歌曲的統稱,這一民歌的特點是多聲部結構,既可以一個聲部,也可以多個聲部交織演唱,各聲部之間形成美妙的和聲,猶如西方的復調。侗族大歌在合唱時有多聲部、無伴奏、無指揮的主要特點,歌詞內容一般來源于生活、自然等。教師可以以《蟬之歌》為例,介紹侗族的民族文化,并講解曲子的背景結構,將學生分為女高、女低、男高、男低四聲部,按聲部學習,每個聲部挑出樂感較好的同學學會演唱,然后請他們先進行示范演唱,讓同學有意識地去尋找自己所要唱的聲部,分聲部進行練習學唱,最后再合唱。這種無伴奏的合唱,對于學生而言新穎又動聽,有效地激發了學生對民族音樂的熱情。

在音樂課堂中,教師可以把每個民族的特色歌曲引入課堂,進行學唱并創設相關的問題,讓學生選擇感興趣的問題進行討論、學習。以黑衣壯的《尼的呀》歌曲為例,這首民歌結合了現代的流行創造,已經成為一首較具代表性的歌曲,是廣西“壯族三月三”活動的主題曲,旋律優美流暢,帶著濃郁的大山情懷。通過對這首歌曲的唱譜、節拍、念歌詞等訓練,可以增強學生的音樂基礎知識,對學生音樂素養的提升也有較大的幫助。在課堂中按選擇的問題進行分組,每組帶著不一樣的問題,如黑衣壯的禮儀節慶、性格特征、建筑特征、著裝特征等方面進行資料收集,通過講述的方式,互相分享這一民族的文化,可以充分調動學生的探索、合作、組織能力,鼓勵學生積極學唱壯話版的《尼的呀》,既提升了學生語言學習能力,又很好地發揚了本土語言文化。

(三)多元化音樂的認知

中國的民族音樂是非常具有特色的一種藝術形式,認識民族音樂不僅可以通過學習民歌的形式了解,還可以通過其他形式來了解,如學習民族民間藝術、民族特色樂器、節日活動等,從中也可以了解各民族的歷史、地域文化。

體態律動,是從靜態到動態的一種學習過程,課堂中引進著名的瑞士音樂教育家達爾克羅茲的音樂教學法,能充分地調動學生的參與能力。教師可選擇一些節奏鮮明的民間音樂形式開展這一體態律動教學。以銅鼓為例,教師可以通過PPT講解介紹銅鼓。銅鼓在古代是權利和財富的象征,不同民族的銅鼓音樂各不相同。壯族是最早鑄造和使用銅鼓的民族之一,沿傳至今,流行于東蘭、南丹一帶,銅鼓合奏一般用于群聚活動,銅鼓的節奏一般為2拍子。課堂中,以樂曲《東蘭銅鼓舞》《山歌與銅鼓樂》為背景音樂,教師帶領學生先用簡單的拍手、跺腳、拍肩膀等進行節奏的訓練,然后再發展加入走、跑、跳等律動的變化,帶領學生跟著音樂的節奏一起感受銅鼓文化的魅力,通過身體的動作,讓學生感受不同節拍所帶來的不同體驗,由外及內地理解音樂,從而加強了學生的音樂素養。

漁鼓是廣西極具代表性的傳統民間說唱藝術之一,由道情演變而來,受湖南漁鼓影響頗深,是多地域文化融合的“活化石”,從其表演形式與說詞中折射出社會生活的人生百態。傳統漁鼓演唱形式是一人“打單筒”,自敲自唱,隨著社會的不斷發展,其形式演變得較為靈活,有多人的“走唱”模式,以唱為主,表演為輔。課堂導入漁鼓的演出視頻,教師講解漁鼓這一民間藝術的基本特征,學生學習這一簡單的演唱模式掌握簡單的說唱規律,引導學生自主創作簡單的主題音樂游戲來體驗這一說唱形式,分組進行游戲活動,如一邊敲擊桌子一邊贊美家鄉、擊鼓接成語、模仿創作等,最后總結并欣賞較具代表性的漁鼓表演《風送春暖過漓江》。通過游戲活動的開展,信息傳遞的過程更生動,可以讓學生在輕松、愉悅的氛圍中體驗民間藝術的魅力,既加強了學生的創造力,又培養了學生的多元智力素質。

三、“一帶一路”背景下高職廣西民族音樂課教學大綱

“一帶一路”背景下更凸顯廣西民族音樂的重要性,以審美提升、民族文化認知、多元化音樂認知三方面為主線,在教學中重新擬定音樂課教學內容,形成教學大綱,形成新穎而清晰的教學步驟在教學中實施。(如表)

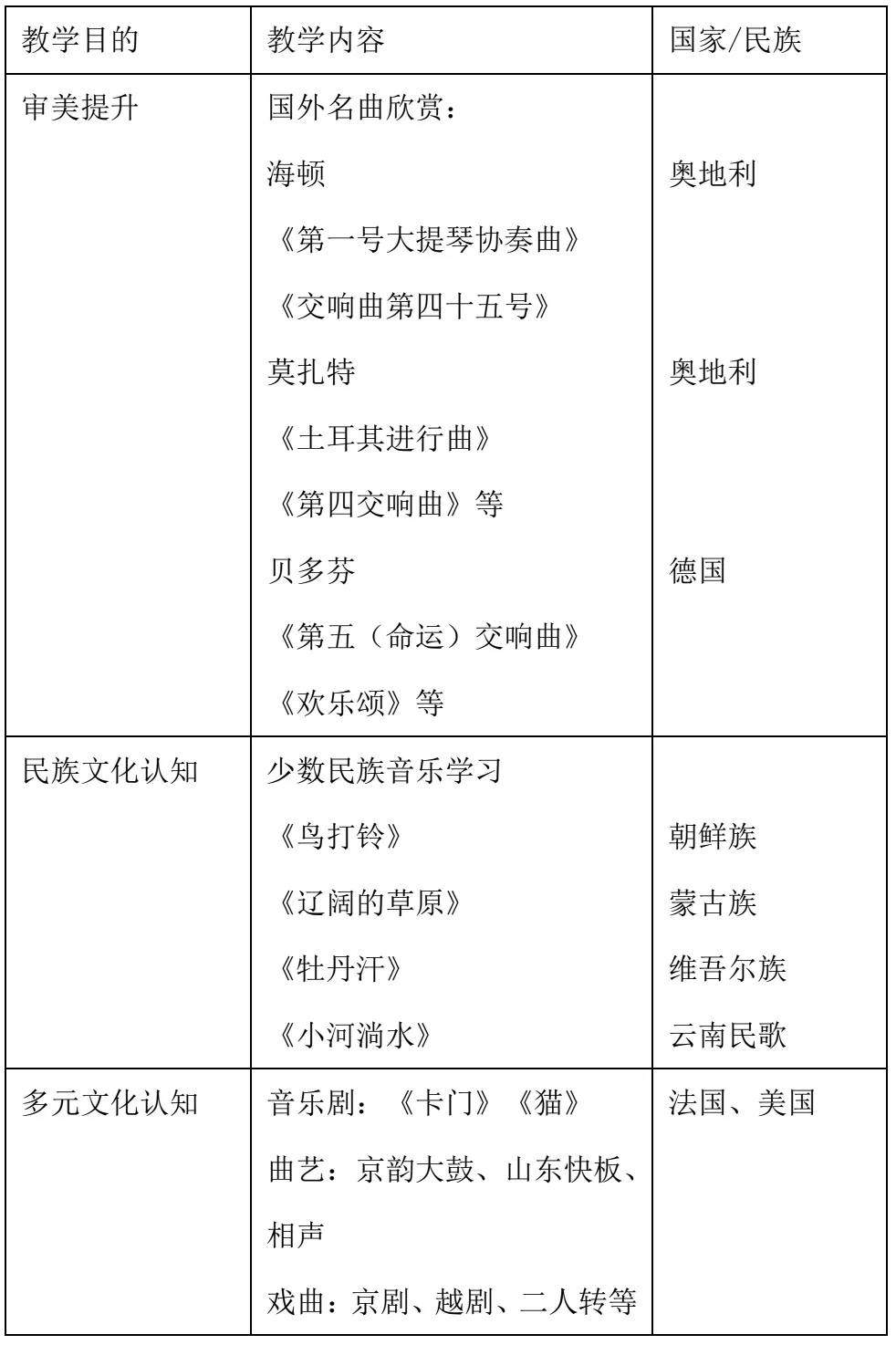

常規的教學大綱:

?

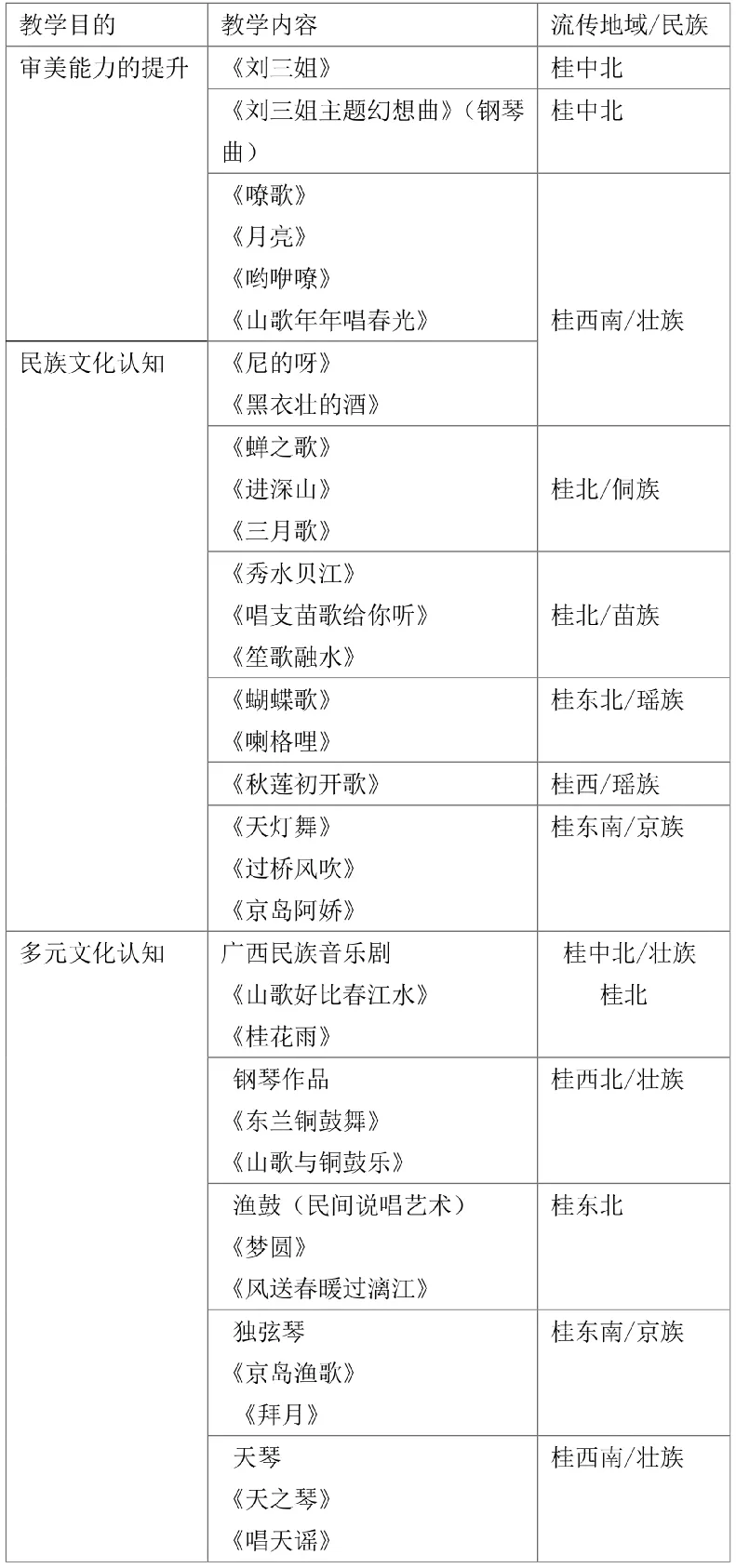

廣西民族音樂教學大綱:

?

常規的教學中,一般會選取西方的古典樂曲作為學生提升審美水平的內容,通過美感體驗,在潛移默化中培養美好的情操和健全的人格,但這一類型的高雅藝術與學生的價值觀還是存在一定的距離。本文羅列的大綱在審美提升方面從家喻戶曉的民族音樂《劉三姐》中選曲。劉三姐是壯族群眾根據自己對山歌的體驗和理想追求而塑造的一位歌仙,她不但與歌圩緊密相連,更是歌圩的文化的集成,通過山歌的形式描繪出美好的生活、堅定的理想,歌曲中也不乏對美好風景的歌頌,啟發學生去尋找、欣賞身邊的美好事物,更近距離地讓學生體驗到美。選用歌頌秀麗山川的題材,以美引真,既可以提升審美水平,又增強了學生對家鄉的認知與熱愛。在民族認知方面,教學內容選取廣西本土的各個民族的民歌,學習各民族的文化、語言、習俗,通過深入學習了解,體會與傳承各民族原生態表演藝術的魅力,激發學生對文化傳承的興趣;多元文化認知,整合了多種本土表演藝術的欣賞學習,本土的民族音樂劇、民間曲藝、特色樂器等都異彩紛呈,不同的表演形式的學習,豐富了學生的音樂知識層面,加深了學生對本土音樂文化的了解。

四、結語

社會的發展,人們的文化和價值發展方向的多元化,使得人們忽視了民族音樂對中華文化發展的重要作用。高職院校是社會人才培養的重要陣地,而民族音樂通過不同的藝術形式體現了當地民族的審美習慣和審美觀,并傳達了中華民族優秀的文化思想。在高職音樂課堂中引入民族音樂,可以使學生在學習和欣賞民族音樂的同時,通過自身的感受和情感體驗,吸收本民族特有的精神、氣質和神韻,并了解本土民族音樂的藝術特征,不僅能提升他們的音樂知識水平,還能傳承本土音樂精神。