“一帶一路”背景下的供給側結構性改革

萬玲莉

【摘 要】“一帶一路”建設與供給側結構性改革是當下學術界和時政界的熱門話題,也是學術界爭論的焦點。本文通過對“一帶一路”與供給側結構性改革所提出的宏觀背景進行回顧分析,對兩者之間的關系進行研究論述,最后提出從市場、產業以及產品出發去探討“一帶一路”背景下的供給側結構性改革的路徑。

【關鍵詞】一帶一路;供給側;結構性改革

一、引言

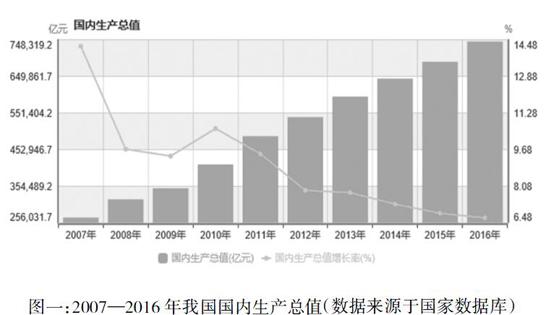

在近30年的中國改革開放中,我國的經濟實現了跨越式的發展,創造了一個又一個“中國速度”的奇跡。從經濟政策來看,我國一直推行的需求管理政策,主要是通過擴大消費和投資來刺激經濟的發展。但是在2012年后,需求管理型政策對我國經濟的刺激作用在逐漸降低,尤其在從2015年開始,我國的GDP增速持續降低,2015為6.9%,2016年僅為6.7%。(見圖一)

為了促進我國經濟的穩定發展,2013年9月和10月,習總書記先后提出“新絲綢之路經濟帶“和”21世紀海上絲綢之路”的對外發展戰略構想,并稱為“一帶一路”。不過2年的時間,2015年11月,中央財經領導小組第十一次會議上又提出供給側結構性改革。

二、背景分析

(一)“一帶一路”戰略背景

我國“一帶一路”戰略的提出,是對新的經濟增長動力的探索,是提高對外開放水平、實現互利共贏發展的關鍵性議題,它的提出既包含國際背景也包含國內背景。

1、從國內環境來看:首先,地域間發展不平衡問題。經過三十多年的改革開放歷程,東部地區經濟呈現繁榮景象,但對于面積廣闊的中西部地區而言,開放水平相對較低,這就造成中國東西部地區發展差距較大。其次,外交的需要。近些年來中國經濟發展迅猛,成為世界上第二大經濟實體。覬覦中國的發展,美國等國開始提出“重返亞太”的戰略主張,并就南海問題不斷向中國政府施壓以及貿易壁壘的設定。為了突破困境,尋求新的發展發展空間,中國政府開始尋求新的發展戰略,加強與中亞、西亞、南亞地區等國家的合作。最后,提升綜合國力的需要。擁有綜合國力,我們便能有能力通過整合國家戰略資源來支撐起我們的大國戰略。

2、從國外環境來看:首先,“一帶一路”倡議順應了時代潮流,在經濟一體化浪潮的推動之下,各種多邊經濟合作機制不斷涌現,跨境跨區域合作成為新時代的重要特征。其次,自2008年金融危機后,全球經濟逐步復蘇,但仍舊緩慢,在這樣一個國際大背景之下,深化區域經濟合作成為帶動經濟發展的重要途徑之一。而“一帶一路”恰恰為各國互利合作提供了新的平臺和路徑,最后,“一帶一路”戰略涉及東南亞、南亞、西亞、中亞等沿線國家,“一帶一路”戰略的實施利于化解過剩產能、增加貿易市場,并實現國家間雙邊和多邊互惠互利。

(二)供給側結構性改革提出的背景

推進供給側結構性改革,是我國進入經濟發展新常態的重大創新,是在國際金融危機發生后為了提高我國綜合國力競爭的主動選擇。其提出的背景,既有國際因素,又有國內原因。

1、國內因素:首先,自2008 年世界金融危機之后,中國的經濟進入新常態,其主要表現在我國經濟處于“三期疊加”的階段。其次我國國內自身供需矛盾問題的顯現。目前我國這種供需矛盾主要體現在三個方面:一是有供給無需求,二是有需求無供給,三是低效率的供給抑制需求。所以供給側的提出主要解決當前我國國內供給側存在的供需錯配和供需不平衡的現狀。

2、國外因素:歐美等發達國家重振本國制造業戰略。為搶占世界經濟和科技發展的先機,歐美國家紛紛推行重振本國制造業戰略,如美國推行“再工業化”戰略、德國實施了以“工業4.0”為代表的高科技戰略計劃等等。在這種情形下,使我們認識到必須把目光更多地轉向國內的供給側結構性改革。

三、供給側結構性改革與“一帶一路”的內在聯系

“一帶一路”政策與供給側結構性改革的提出,皆處于我國宏觀經濟發展轉型這一大的背景下,即正處于我國經濟發展速度的轉換期、產業結構的調整期、改革政策的適應期。這使得兩者呈現出相輔相成的關系。

(一)“一帶一路”戰略是供給側結構性改革的助推器

從國內角度講,“一帶一路”戰略建設貫穿我國內陸各省份,連通著東部、中部、西部,這樣確保各省份能夠協同發展,使得我國中西部欠發達地區被帶動起來,解決國內供需問題,促進國內經濟的健康發展;加強“一帶一路”的建設,是對我國近年來土地、資源與人力等生產要素紅利消失的現狀所做出的積極反應。通過“一帶一路”,引入外資、先進技術和先進管理經驗,這也有助于我國的產業結構的調整和升級,推動供給側結構性改革的順利實施;從國外角度講,我國以“一帶一路”政策為契機,拓寬與其他國家、地區在經貿領域的合作,充分利用沿線國家、地區的優勢資源,以此來解決國內產能過剩的問題,從而推動供給側結構性改革的順利實施。

(二)供給側結構性改革的實施更好的服務著“一帶一路”的建設

現階段,我國經濟發展進入新常態,供給側結構性改革的提出與實施,有助于解決國內供需矛盾,在此基礎上,能更好的服務“一帶一路”的建設。一方面,供給側結構性改革通過降低要素生產成本以及相關的制度成本,激發企業活力,從而幫助我國企業更好地實現“走出去”戰略,在“一帶一路”等區域經濟合作戰略中發揮比較優勢;另一方面,加強國際產能合作是我國推動供給側結構性改革的重要途徑,因而與亞歐非等國家間的交流與合作可以加速“一帶一路”的建設。

四、“一帶一路”背景下的供給側結構性改革的路徑

通過對“一帶一路”與供給側結構性改革所提出的宏觀背景分析,對二者之間的關系進行研究論述后,“一帶一路”背景下的供給側結構性改革的路徑應把握3個方面:

(一)市場結構:在轉變國內市場的基礎上,進一步開拓國外市場。供給側結構性改革主要是針對國內供需矛盾,而“一帶一路”戰略的構建既包含對國內市場的探索,也包含國外市場的合作。因此在“一帶一路”背景下,我們要順應全球產業鏈升級的趨勢,在轉變國內市場的基礎上,著眼于國外市場的開拓,培育出新的經濟增長點,同時也加快產業鏈上游的生產布局,提高產品品質。

(二)產業結構:加強國際產能合作,進一步促進產業結構優化升級。借助“一帶一路”戰略,著力推進與各個國家、地區間的合作,尤其是在產能項目合作方面。通過“一帶一路”戰略,對沿線基礎設施薄弱的國家進行以交通、能源、通信等基礎設施建設,這種項目的合作,不僅能解決我國產能過剩、促進產業結構優化升級。于此同時,通過與跨國企業間的產能合作,使國內企業在經營管理、技術創新等方面不斷得到創新,最大化發揮出“走出去”與“引進來”的優勢。

(三)產品結構:以產品技術創新為主導,進一步向全球產品價值鏈高端邁進。在全球化時代,資源配置、產品結構不能局限于國內市場,而是要向國際市場看齊。要生產出高質量的產品就要從產品的技術革新開始,而創新是提升產品質量的關鍵手段。因此我們要瞄準國際前沿技術和關鍵技術的進展,加大產品的研發投入,以產品技術創新為主導,不斷向全球產品價值鏈的高端邁進。

【參考文獻】

[1]周亞柳.“一帶一路”與供給側改革的經濟效應研究[J].現代經濟信息,2017(19):7.

[2]賈康.供給側改革與“一帶一路”內在契合[J].中國招標,2017(22):8-9.

[3]周德慧.“一帶一路”視角下我國供給側改革的內在需求與發展路徑[J].改革與戰略,2017,33(02):5-8.

[4]馬超林.“一帶一路”戰略與供給側結構性改革[J].中共云南省委黨校學報,2016,17(05):71-75.

[5]鄭志來.“一帶一路”戰略下供給側結構性改革成因、路徑與對策[J].經濟問題,2016(05):7-11.