我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度之適用問題研究

藺孟南

【摘 要】懲罰性賠償,是指法院判處被告承擔(dān)的、超過原告實(shí)際損失數(shù)額的賠償金。我國(guó)2013年的新《商標(biāo)法》雖然已經(jīng)正式確立了懲罰性賠償制度,但不容忽視的是,該制度在諸多方面、尤其是司法實(shí)踐上面臨諸多困境。由此,本文即以司法實(shí)踐為基礎(chǔ),選取91例相關(guān)裁判文書進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,繼而總結(jié)現(xiàn)階段商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度存在的問題,并分析問題成因,提出完善建議。

【關(guān)鍵詞】商標(biāo)法;懲罰性賠償制度;適用

一、商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度概述

懲罰性賠償,是指法院判處被告承擔(dān)的、超過原告實(shí)際損失數(shù)額的賠償金。i近代意義上的懲罰性賠償起源于英國(guó),有學(xué)者主張英國(guó)最早的懲罰性賠償案例為1763年的Wilkes v. Wood案,ii另有學(xué)者認(rèn)為懲罰性賠償始于1763 年英國(guó)法官Lord Camden主審的Huckle v. Money案。iii緣起于英國(guó)的懲罰性賠償制度,由于特定的歷史原因,并未在英國(guó)發(fā)揚(yáng)光大,而是在大洋彼岸的美國(guó)覓得其繁衍的樂土,并不斷發(fā)展和完善。美國(guó)最早的懲罰性賠償案件是1784 年的Genay v. Norris一案,該案是一起侵犯人身權(quán)案件,被告在原告的酒中放入化學(xué)物質(zhì)導(dǎo)致原告身體上和精神上飽受痛苦,因而被判令承擔(dān)懲罰性賠償金。iv此后,懲罰性賠償?shù)倪m用范圍逐漸延及產(chǎn)品責(zé)任和合同領(lǐng)域,v并在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法中得以引入。美國(guó)《專利法》、《版權(quán)法》、《蘭哈姆法》和《統(tǒng)一商業(yè)秘密法中》中均有關(guān)于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。就我國(guó)而言,2013年修訂的《商標(biāo)法》第63條正式確立了懲罰性賠償制度,此外,在《專利法修訂草案(送審稿)》第68條以及《著作權(quán)法修訂草案(送審稿)》第67條中同樣明確了懲罰性賠償制度。同時(shí),在2018年4月10日舉行的博鰲亞洲論壇開幕式上,國(guó)家主席習(xí)近平發(fā)表重要講話,明確提出將重新組建國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局,加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。而在年初召開的第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)上,國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告時(shí)亦明確指出,要“強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),實(shí)行侵權(quán)懲罰性賠償制度”。由此可見,我國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法中全面確立懲罰性賠償制度將是必然的趨勢(shì),但是就我國(guó)當(dāng)前在這一領(lǐng)域的理論研究及制度構(gòu)建而言,仍有些許問題亟待解決。商標(biāo)法第63條是我國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償制度上“邁出的第一步”,也是至關(guān)重要的一步,其適用狀況和施行效果對(duì)于我國(guó)現(xiàn)行立法的修改完善、以及懲罰性賠償制度在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法中的全面建立,無疑極具參考價(jià)值和實(shí)踐意義。

二、我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度之司法現(xiàn)狀

我國(guó)《商標(biāo)法》第六十三條明確規(guī)定了懲罰性賠償制度,這是我國(guó)首次在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法中明確規(guī)定懲罰性賠償制度,標(biāo)志著我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)立法的重大進(jìn)步。誠(chéng)然,法治的完善需要立法與司法的相輔相成,在推動(dòng)立法的同時(shí),務(wù)求司法的實(shí)時(shí)跟進(jìn),唯有打通立法與司法的阻隔,方能使法律的價(jià)值和作用最大化。由此,筆者以“商標(biāo)法第六十三條”、“知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛”、“判決書”、“一審”、“2016年8月1日~2018年8月1日”為關(guān)鍵詞,在OpenLaw檢索到共計(jì)91份裁判文書,進(jìn)而以該批裁判文書為樣本進(jìn)行整理分析,研究我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度之司法現(xiàn)狀。

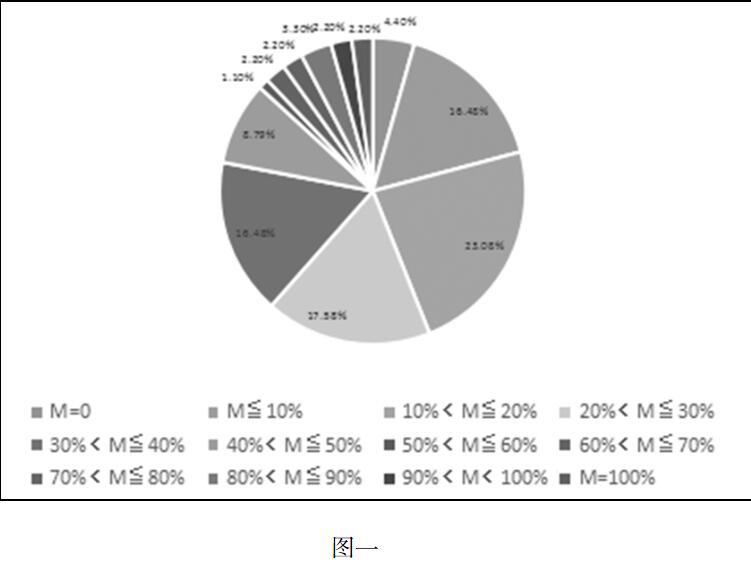

(1)原告訴請(qǐng)金額與法院判決金額的比例情況

如表一、圖一所示,在91例樣本案例中,以支持比在50%以下的案件數(shù)量占據(jù)多數(shù),共計(jì)67例,其中,數(shù)量最多的是支持比大于10%且小于等于20%的案件,共21例,占全部案件數(shù)量的23.08%,次之是支持比大于20%且小于等于30%的案件,數(shù)量為16例,占比17.58%,再次為支持比小于等于10%以及大于30%且小于等于40%的案件各15例,分別占16.48%。此外,對(duì)原告的賠償請(qǐng)求完全不予支持的有4例,占全部案件數(shù)量的4.4%,對(duì)原告的賠償請(qǐng)求完全支持的有2件,占比2.2%。其余案件的支持比在40%以上且不滿100%的區(qū)間內(nèi)各有分布,但案件數(shù)量相對(duì)較少,在樣本案例中的比重不大。由此可見,就當(dāng)前的商標(biāo)侵權(quán)案件而言,我國(guó)各地法院對(duì)于原告的賠償請(qǐng)求的支持情況不甚理想,賠償數(shù)額較之原告的訴求普遍較低。

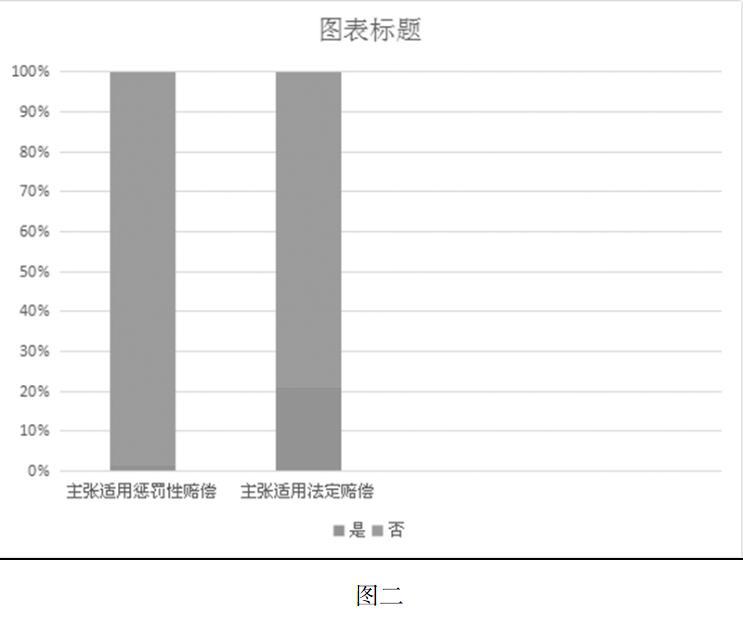

(2)原告是否明確主張懲罰性賠償或法定賠償之?dāng)?shù)據(jù)分析

由圖二可知,在91例案件中,原告明確主張適用懲罰懲罰性賠償?shù)陌讣H僅只有一例,其數(shù)量可謂微乎其微,作為對(duì)比,原告明確提出適用法定賠償?shù)陌讣t有19例,占全部案件數(shù)量的20.88%,該數(shù)值已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于主張懲罰性賠償?shù)陌讣?shù)量。2013年的新《商標(biāo)法》第63條正式引入懲罰性賠償制度,這一具有里程碑意義的立法活動(dòng)在當(dāng)時(shí)令無數(shù)的學(xué)者乃至民眾為之振奮,學(xué)界對(duì)于該條文的司法實(shí)效滿懷期待。然而,在數(shù)年之后的今天,殘酷的數(shù)字無情地提醒著我們,商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度在我國(guó)的適用狀況遠(yuǎn)不及立法時(shí)設(shè)想的那般樂觀。在法律明確賦予當(dāng)事人主張懲罰性賠償之權(quán)利的情況下,卻有近99%的當(dāng)事人忽視甚至放棄該項(xiàng)權(quán)利,其背后的原因引人深思。

(3)法院判決金額之計(jì)算方式統(tǒng)計(jì)

如圖三所示,在此次統(tǒng)計(jì)涉及的91份裁判文書中,法院最終以法定賠償方式計(jì)算賠償金額的案件數(shù)量高達(dá)87例,比例達(dá)到驚人的95.6%,以“侵權(quán)人所獲利益”、“商標(biāo)許可費(fèi)的倍數(shù)”、“合同約定”為計(jì)算依據(jù)的案件各一例,涉及懲罰性賠償?shù)陌讣橐焕i由此可見,法院在計(jì)算商標(biāo)侵權(quán)案件之賠償金時(shí),法定賠償方式占據(jù)絕對(duì)多數(shù),且有泛化、濫用的嫌疑,而如“權(quán)利人實(shí)際損失”、“懲罰性賠償”等則占比極低,在司法實(shí)踐中的應(yīng)用微乎其微。

(4)小結(jié)

通過上述內(nèi)容可以得知,我國(guó)商標(biāo)法之懲罰性賠償制度雖然在2013年即已正式確立,但其司法實(shí)效及適用狀況不甚樂觀,當(dāng)前存在的主要問題有:一是法定賠償適用比例過高,一定程度上擠壓了懲罰性賠償制度的適用空間;二是當(dāng)事人主張的賠償金額往往無法得到法院的充分支持;三是商標(biāo)權(quán)人主張懲罰性賠償金的積極性不高,往往忽視甚至放棄提出相應(yīng)訴訟請(qǐng)求的權(quán)利。

三、商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度之適用問題的成因分析

(1)商標(biāo)法第63條之"惡意"的含義不明

商標(biāo)法第63條規(guī)定,適用懲罰性賠償須以侵權(quán)人惡意為前提。但是,"惡意"一詞究竟是何含義、其過錯(cuò)程度是否強(qiáng)于"故意"等諸多問題,新《商標(biāo)法》未能給出答案,之后施行的《商標(biāo)法實(shí)施條例》也沒有涉及。從相關(guān)學(xué)者的論述來看,張新寶教授認(rèn)為,主觀惡性之程度由高到低依次為惡意、故意、重大過失、一般過失、輕微過失,vii 據(jù)此理解,"惡意"之過錯(cuò)程度要高于"故意"。但遺憾的是,有關(guān)"惡意"之具體含義的立法解釋或者司法解釋遲遲未能出臺(tái),導(dǎo)致該問題無法從根源上加以解決。受限于該條文的高度抽象性,當(dāng)事人據(jù)之提出訴訟請(qǐng)求以及法院加以援引裁判案件必然面臨許多困擾,繼而懲罰性賠償制度的實(shí)效也就無從發(fā)揮。

(2)商標(biāo)法第63條之"情節(jié)嚴(yán)重"缺乏細(xì)化且明確的標(biāo)準(zhǔn)

依《商標(biāo)法》第63條,在侵權(quán)行為情節(jié)嚴(yán)重的情形下,方得適用懲罰性賠償。但與前述之"惡意"相同,對(duì)于何謂"情節(jié)嚴(yán)重"、"情節(jié)嚴(yán)重"的標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,同樣缺乏明確、細(xì)化的規(guī)定。再者,"惡意"與"情節(jié)嚴(yán)重"究竟是何關(guān)系,在理解上同樣存在歧義。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,"情節(jié)嚴(yán)重"是對(duì)"惡意"的修飾,意指侵權(quán)人主觀"惡意"程度大;另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為,該表述是指侵權(quán)人實(shí)施的侵權(quán)行為本身"情節(jié)嚴(yán)重",是為關(guān)于客觀方面的表述。viii由于缺乏對(duì)商標(biāo)法第63條的權(quán)威解釋,上述分歧至今仍無定論。

立法上的模糊不明,直接導(dǎo)致商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度在司法適用中面臨諸多障礙,如法官自由裁量權(quán)過大、當(dāng)事人無法對(duì)訴訟前景充分預(yù)估等。可以說立法不完善是現(xiàn)階段該制度存在的各種問題之根源所在。

(3)法官更傾向于適用法定賠償裁判案件。

根據(jù)上文相關(guān)學(xué)者的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出,法定賠償在司法實(shí)踐中占據(jù)相當(dāng)大的比重,甚至有濫用之嫌。在此,筆者以商標(biāo)法第63條為切入點(diǎn),通過對(duì)該條文的解讀,探尋這一現(xiàn)象的原因所在。商標(biāo)法第63條規(guī)定了三種計(jì)算賠償金的方式,分別是:以商標(biāo)權(quán)人實(shí)際損失、侵權(quán)人所得利益或者商標(biāo)許可使用費(fèi)的合理倍數(shù)計(jì)算的補(bǔ)償補(bǔ)償性賠償金;懲罰性賠償金;三百萬以下的法定賠償金。這里需要著重探討的是:

首先,法律規(guī)定只有在補(bǔ)償性賠償金無法確定的情況下,方可適用懲罰性賠償金,但事實(shí)上這一規(guī)定往往難以落實(shí)。由于商標(biāo)權(quán)具有無形性、公開性、易受侵害性等特點(diǎn),導(dǎo)致商標(biāo)侵權(quán)行為較為隱蔽、權(quán)利人的損失難以量化,ix通常情況下商標(biāo)權(quán)人很難舉證證明自己的實(shí)際損失或者侵權(quán)人的所獲利益,至于"商標(biāo)許可使用費(fèi)的合理倍數(shù)"更是虛無縹緲,因而,有相當(dāng)數(shù)量的案件直接以法定賠償方式計(jì)算賠償金;其次,法官主觀上更傾向于適用法定賠償,原因在于依商標(biāo)法第63條之規(guī)定計(jì)算補(bǔ)償性賠償金,必然面臨繁瑣的庭審及舉證質(zhì)證過程,而我國(guó)法院法官的工作量普遍較大,這無疑會(huì)大大提高主審法官的工作強(qiáng)度。同時(shí),上文的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也表明,法院最終判決的賠償金額往往與商標(biāo)權(quán)人的訴求存在較大差距,此時(shí)就存在當(dāng)事人上訴的可能,如若上訴法院推翻一審法院的判決,必然會(huì)對(duì)一審法官的工作產(chǎn)生較大的負(fù)面影響,甚至?xí)蛊涿媾R承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。而在適用法定賠償?shù)那樾蜗拢r償金的數(shù)額完全是由法官自由裁量,因此不存在錯(cuò)判、誤判的問題。這種情況下,多數(shù)法官更傾向于適用法定賠償裁判案件。

(4)商標(biāo)權(quán)人權(quán)利意識(shí)相對(duì)淡薄。

耶林曾說:"一切權(quán)利的前提就在于時(shí)刻準(zhǔn)備著去主張權(quán)利"、"處于必須主張自己權(quán)利的立場(chǎng)上,任何人都將把自己的綿薄之力投入到實(shí)現(xiàn)這世間的法理念中去”。x誠(chéng)然,法律在賦予人們權(quán)利的同時(shí),也需要人們?nèi)シe極地主張權(quán)利,理論與實(shí)踐的有機(jī)結(jié)合才能使法律的價(jià)值最大化。但我國(guó)現(xiàn)階段的問題就在于,當(dāng)商標(biāo)權(quán)遭受侵害后,商標(biāo)權(quán)人往往忽視甚至放棄對(duì)自己合法權(quán)利的維護(hù)。究其原因,筆者認(rèn)為:一是社會(huì)整體的法治觀念仍有待提高,許多民眾在權(quán)利遭受侵害后的第一反應(yīng)仍是動(dòng)用自己人脈,而非采取法律手段解決問題;二是就現(xiàn)階段而言,我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度在立法上和司法上扔存在諸多問題,由此產(chǎn)生的后果是,在商標(biāo)侵權(quán)案件中商標(biāo)權(quán)人訴諸法院后不但已經(jīng)遭受的損害無法得到充分救濟(jì),反而要額外承擔(dān)高昂的訴訟成本。長(zhǎng)此以往所形成的負(fù)面情緒,一定程度上加深民眾對(duì)商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度的懷疑。

四、關(guān)于我國(guó)商標(biāo)侵權(quán)懲罰性賠償制度在適用方面的完善建議

(1)明確“惡意”、“情節(jié)嚴(yán)重”的具體含義

關(guān)于商標(biāo)法第63條“惡意”的具體含義,學(xué)界當(dāng)前主要有兩種觀點(diǎn):一是“惡意”只是“故意”的不同表述,本質(zhì)上等同于“直接故意”;xi二是“惡意”的惡性程度要強(qiáng)于故意,較之“故意”具有更高的可非難性。正如曹新明教授所言,“惡意行為者在做其行為時(shí)還懷有不良的居心和壞的用意,其程度比故意更甚。” xii筆者贊同第二種觀點(diǎn)。筆者認(rèn)為,如果立法者的立法原意是"惡意"等同于"故意",那么在立法時(shí)完全可以直接以"故意"表述之,而不必舍近求遠(yuǎn)使用"惡意"一詞。但需要指出的是,《專利法修訂草案(送審稿)》和《著作權(quán)法修訂草案(送審稿)》中,涉及懲罰性賠償制度的條文均使用了"故意"一詞,三部法律同屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的重要組成部分,但在同一問題上卻表述不一,這又不免使人心生疑惑。因此,迫切需要相關(guān)的立法解釋或司法解釋對(duì)該問題進(jìn)行權(quán)威解讀。

(2)明確“惡意”不包含“重大過失”

有關(guān)“惡意”是否包含“重大過失”的問題,當(dāng)前主要有正反兩種觀點(diǎn)。支持說的主要理由在于,如果僅僅以“惡意”作為適用懲罰性賠償?shù)闹饔^要件,那么會(huì)導(dǎo)致懲罰性賠償制度的適用范圍過窄,有礙該制度之激勵(lì)、懲罰功能的發(fā)揮。xiii 此外,有學(xué)者常常用美國(guó)的立法現(xiàn)狀來進(jìn)一步增強(qiáng)該觀點(diǎn)的說服力:在懲罰性賠償制度較為完善的美國(guó),有八個(gè)州規(guī)定侵權(quán)人主觀上存在重大過失便可以適用懲罰性賠償制度。xiv 反對(duì)說則認(rèn)為,惡意的過錯(cuò)程度至少要等于或者高于故意,而“重大過失”本質(zhì)上仍為“過失”,其過錯(cuò)程度低于故意,自然更不及“惡意”,因此“惡意”不應(yīng)涵蓋“重大過失”。xv 這一學(xué)說為多數(shù)學(xué)者所認(rèn)同,筆者如是。雖然關(guān)于“惡意”的具體含義學(xué)界尚有爭(zhēng)論,但是在其中一點(diǎn)上并無分歧,即“惡意”的過錯(cuò)程度至少要等于或者高于“故意”,著作權(quán)法草案和專利法草案中的相關(guān)表述也可以對(duì)此加以印證。在立法已經(jīng)明確規(guī)定“惡意”這一主觀適用條件的情況下,仍然主張將“重大過失”納入適用范圍,不免有刻意進(jìn)行擴(kuò)大解釋之嫌。此外,相關(guān)學(xué)者所言及的美國(guó)八個(gè)州的立法均非知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的立法,而是侵權(quán)法等其它民事法律,侵權(quán)法與知識(shí)產(chǎn)權(quán)法雖然同屬民法部門,但二者仍存在諸多差別,不可一概而論。就美國(guó)《蘭哈姆法》而言,該法第35條(b)款規(guī)定了懲罰性賠償制度,其中所使用的表述為“明知”、“故意”,可以看出美國(guó)商標(biāo)法中的懲罰性賠償制度在適用條件上也是排除“重大過失”的。因此,筆者主張,在今后的立法中應(yīng)就該問題加以明確,即《商標(biāo)法》第63條之“惡意”并不包含“重大過失”。

(3)進(jìn)一步細(xì)化商標(biāo)侵權(quán)案件的舉證責(zé)任

商標(biāo)侵權(quán)案件中,原告忽視、甚至放棄主張懲罰性賠償?shù)闹匾蛑辉谟冢渌袚?dān)的舉證責(zé)任過于沉重。由商標(biāo)法第63條第一款可知,該款前半部分規(guī)定的補(bǔ)償性賠償金是計(jì)算懲罰性賠償金的基數(shù),也就是說權(quán)利人需要明確提出具體的賠償金額并承擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任。上文已經(jīng)提到,由于商標(biāo)權(quán)之無形性特點(diǎn),使得侵權(quán)行為發(fā)生后權(quán)利人的損失難以準(zhǔn)確評(píng)估。另外,商標(biāo)權(quán)人證明侵權(quán)人的所獲利益更是困難重重,侵權(quán)人出于維護(hù)自身利益的考量必然會(huì)對(duì)商標(biāo)權(quán)人的調(diào)查取證進(jìn)行百般阻撓。加之在侵權(quán)人掌握相關(guān)證據(jù)且拒不提供的情形下,商標(biāo)法第63條第二款僅規(guī)定法院"可以"責(zé)令侵權(quán)人提供之,這種任意性規(guī)定在實(shí)踐中常常難以發(fā)揮實(shí)效。商標(biāo)權(quán)人無法充分舉證,法院最終判決的賠償金額較其訴求而言自然相對(duì)較低,這也印證了上文轉(zhuǎn)述的實(shí)證研究之結(jié)果,即要么判決的賠償金額較低,要么適用法定賠償結(jié)案。因此,在今后的立法活動(dòng)中,亟需對(duì)商標(biāo)侵權(quán)案件的舉證責(zé)任作進(jìn)一步細(xì)化,相應(yīng)減輕原告方的舉證責(zé)任,以期懲罰性賠償制度能充分發(fā)揮其應(yīng)有的功效,切實(shí)保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益。

注釋:

i Bryan A. Garner. Black's Law Dictionary. Minnesota: West Group,8th ed. ,2004, p.418.

ii 陳聰富:《美國(guó)法上之懲罰性賠償制度研究》,載《臺(tái)大法學(xué)論叢》第三十一卷第五期,第169頁。

iii 王利明:《懲罰性賠償研究》,載《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》2000年第5期。

iv 王利明:《美國(guó)懲罰性賠償制度研究》,載《比較法研究》2003年第5期。

v Timothy J. Phillips, The Punitive Damage Class Action: A Solution to the problem of Multiple punishment,1984 U. I ll. L. Rev .153.

vi 需要指出的是,適用“懲罰性賠償”的一案,其表述十分隱晦,且并未記錄原告是否曾主張懲罰性賠償金,筆者暫將其歸為以“懲罰性賠償”方式結(jié)案。詳見,http://openlaw.cn/judgement/7f4eb917c73c4ff99a194395c27fa5d6 keyword=(2016)粵1302民初9365號(hào)。

vii 張新寶:《侵權(quán)責(zé)任構(gòu)成要件研究》,法律出版社,2007年,第441頁。

viii 袁秀挺:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償制度的司法適用》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2015年第7期。

ix 如商標(biāo)淡化造成的品牌影響力降低、商譽(yù)受損等損害,均難以準(zhǔn)確量化其數(shù)額。

x 魯?shù)婪颉ひ郑骸稙闄?quán)利而斗爭(zhēng)》,商務(wù)印書館,2016年。

xi 朱丹:《侵犯商標(biāo)專用權(quán)懲罰性賠償責(zé)任的司法適用》,載《人民法院報(bào)》2014年8月27日。

xii 曹新明:《知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償責(zé)任探析——兼論我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域三部法律的修訂》,載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2013年第4期。

xiii 袁姍:《論商標(biāo)侵權(quán)損害賠償》,華東政法大學(xué)碩士學(xué)位論文,2014。

xiv 陳聰富:《美國(guó)法上之懲罰性賠償制度研究》,載《臺(tái)大法學(xué)論叢》第三十一卷第五期,第190頁。

xv 茆亞鵬:《淺議新商標(biāo)法中懲罰性賠償制度的完善》,載《法制博覽》2015·07(上)。

【參考文獻(xiàn)】

[1] Bryan A. Garner. Black's Law Dictionary. Minnesota: West Group,8th ed. ,2004:418.

[2] 陳聰富.美國(guó)法上之懲罰性賠償制度研究[J].臺(tái)大法學(xué)論叢,1990,31(5):169.

[3] 王利明.懲罰性賠償研究[J].中國(guó)社會(huì)科學(xué),2000(5).

[4] 王利明.美國(guó)懲罰性賠償制度研究[J].比較法研究,2003(5).

[5] Timothy J. Phillips, The Punitive Damage Class Action: A Solution to the problem of Multiple punishment,1984 U. I ll. L. Rev .153.

[6] 張新寶.侵權(quán)責(zé)任構(gòu)成要件研究[J].法律出版社,2007:441.

[7] 袁秀挺.知識(shí)產(chǎn)權(quán)懲罰性賠償制度的司法適用[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2015(7).

[8] 如商標(biāo)淡化造成的品牌影響力降低、商譽(yù)受損等損害,均難以準(zhǔn)確量化其數(shù)額。

[9] 魯?shù)婪颉ひ?為權(quán)利而斗爭(zhēng)[M].商務(wù)印書館,2016.

[10] 朱丹.侵犯商標(biāo)專用權(quán)懲罰性賠償責(zé)任的司法適用[N].人民法院報(bào),2014-08-27.

[11] 曹新明.知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)懲罰性賠償責(zé)任探析——兼論我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域三部法律的修訂[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2013(4).

[12] 袁姍.論商標(biāo)侵權(quán)損害賠償[D].華東政法大學(xué),2014.

[13] 陳聰富.美國(guó)法上之懲罰性賠償制度研究[J].臺(tái)大法學(xué)論叢,1990,31(5):190.