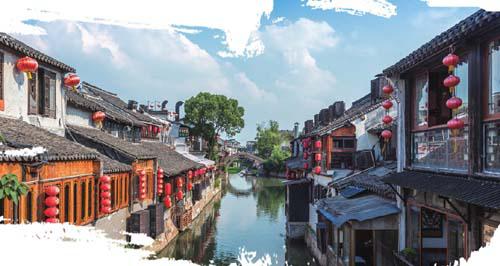

保護歷史,延續記憶

中國古鎮文化內涵豐富,作為一種歷史遺存,蘊藏了豐富的歷史記憶及深厚的文化信息,作為先人生活和群居的一個特定樣態和形式。古鎮還包含文明進步的意義,它是歷史發展的結果,也是社會變遷的結晶,具有深厚的文化內涵。它是歷史深厚的積淀、鮮活的表現,是物質文化和非物質文化的綜合呈現,是人類文化多樣性的生動闡釋,是中華民族璀璨文化的直接見證,也是社會變遷的結晶,具有深厚的文化內涵。然而,在現代文明與工業化的快速推進下,許多古鎮在城市化進程中遭到了嚴重損毀,有的已經永遠消失了。如何通過傳統與現代相融合、文化與經濟相統籌、社會與自然相和諧來保護與發展古鎮文化。

聯合國教科文組織十分重視歷史古鎮文化遺產保護的研究,先后通過了《威尼斯憲章》《關于保護歷史小城鎮的決議》《關于歷史地區的保護及其當代作用的建議》《保護歷史城鎮與地區憲章》等文件,明確把古鎮保護納入到世界遺產保護的范圍,對歷史古鎮保護的原則、要求、方法、措施等都做出較具體的規定。并強調了城市化、現代化過程中古鎮維護、保存、修復和發展的重要性與緊迫性。

日本等國自1970年代以來,所掀起全社會保護古城鎮古村落的活動,已積累了許多成功經驗。1980年代以來,國內著名專家吳良鏞、羅哲文、周干峙、王景慧、謝凝高、阮儀三、郭旃、張學忠、馬自樹、陳為邦、黃景略等,分別對世界遺產、歷史文化名城、名鎮、古建筑等保護、管理進行了大量的研究,取得了豐碩成果。但是,由于我國經濟建設、現代化、城市化浪潮沖擊,加之1982年《文保法》對古鎮尚未做出必須保護的規定,地方政府一直未把大量的歷史古鎮文化遺產作為保護對象,以致1980年代末還星羅棋布的古鎮,至今已廖若星辰。

為此,不少全國著名文保專家共同指出:古鎮保護是目前歷史文化與自然遺產保護最需要強調的;未來20年是相對危險期;務必引起各級黨委政府的高度重視。保護歷史文化古鎮,就是保全人類社會的發源點,保存我國五千年文明的基礎和縮影。

古鎮保護重要性

全面建設小康社會目標,要求有總數5億農民移居城鎮,新一輪鄉鎮城市化高潮已經來臨,留著不少文化遺產的歷史古鎮被開發,搶救保護古村鎮歷史文化遺產的任務已迫在眉睫,意義重大。搶救、保護歷史古鎮、古街區、古村落、古建筑物,以及民族傳統、民間民俗習慣等文化與自然遺產,不僅對于維護古鎮今天乃至將來的可持續發展、保全人們生存發展所必需的自然環境和生態環境、促進歷史古鎮的兩個文明建設,都具有深遠的歷史意義,而且有助于各級政府、管理部門切實解決和防止歷史古鎮的“建設性破壞、開發性破壞、旅游性破環”等重大問題,促進地方政府科學、合理、有效的保護、開發、利用、管理好祖宗留下的文化與自然遺產,對真正保護好、發展好、建設好有歷史文化價值、有中國特色的古鎮有重大現實意義。

目前,一些地方政府領導至今尚未真正重視古鎮保護工作,甚至存在“古鎮落后、古民居破舊無用、礙手礙腳應拆等錯誤認識。再加上有些文保、建設規劃職能部門的責任感不強、管理不到位,有的是“原則性”不夠,也有出于無奈、屈從領導決策;有的因法規缺失、體制弊端而難以依法行政等等,以致古鎮歷史文化遺產在城市化、現代化過程中遭受“建設性破壞”趨勢至今沒有得到根本遏制,仍面臨著鄉鎮城市化的新壓力、新挑戰。一些歷史文化古鎮違背保護規律,違反古鎮保護“三性”原則(即保護歷史的真實性、保持風貌的完整性、維護生活的延續性);而是一味地“人工化”、返老還童”式開發;現代化的商業性利用;旅游失控、人滿為患;甚至大拆大建大改造,拆掉舊建筑、新建假景觀;人造文化遺跡;移建歷史遺勝;仿冒假古董、偽復古;還有畫蛇添足“把真文物變成不今不古的“四不象”;如此種種問題,都在不同層面上對古鎮歷史文化遺產造成“保護性、旅游性破壞”。目前江蘇省不少古鎮、就連中國十大歷史文化名鎮也面臨這種深層次破壞的危險。

在保護與開發利用關系上,不少地方尚未真正落實“保護第一、合理利用”的方針,保護原則與具體實施、認識與結果并不一致;“重申報、輕保護”、“重開發利用、輕保護管理”的現象較為普遍;申報定級后,往往是“先上車后買票”、“先開發后規劃”,甚至“先破壞后治理”的案例也為數不少。有的地方以前沒有意識到古鎮價值時隨意改造破壞,現在看到古鎮能帶來金錢時,又在保護旗號下急功近利、過度開發;這在江南六大古鎮也不同程度地存在類似現象,有關地方政府應高度重視、切實解決。否則,不僅嚴重影響申報世界遺產的成功可能,而且將給全國古鎮歷史文化遺產保護,帶來“破壞性示范”的惡果。

近年來,來自各個領域的專家學者以及社會大眾,紛紛把目光投向古村古鎮,從各自的學科領域或興趣愛好出發,關心或致力于古村古鎮保護,但是由于各個部門各自為政,各領域的專家各執己見,各社會利益方的不同利益訴求,導致古村古鎮的保護信息不對稱,要么重復投入,要么無人問津,要么建設性破壞,要么開發利用過度。因此,古村古鎮內涵豐富、外延性強的特點呼喚社會各界開 展整體性保護。

推進新型城鎮化背景下的中國古村古鎮的協同保護與發展,需要我們凝聚和整合地理學、建筑學、城鄉規劃、民俗學、民族學、社會學、哲學、歷史學、文物學、考古學、旅游學、經濟學、管理學、信息技術等多學科的力量,多方努力,多元互動,達成共識,共同推進中國古村古鎮的協同保護。

現在正是各學科領域專家學者和社會各界人士統一思想、齊心聚力、相互協同、多方位保護古村古鎮的時候。多方位協同保護是古村古鎮保護走向成熟的重要歷史轉折。由于中國古村古鎮的地域分布差異大,古村古鎮的特點各異,文化內涵的程度不同,保護與傳承價值不一,因此,古村古鎮保護必須采取多樣化的形式和途徑。古村古鎮的保護可以根據具體的規模大小和相關政策要求,選用整體性保護、重點區域保護、歷史街區保護、重點文物建筑和設施保護等;也可以根據呈現的環境,選擇活態博物館保護、靜態博物館保護、虛擬博物館保護;也可以根據呈現的方式,選擇實體環境保護、文字記錄保護、數字化保護、空間技術實時監測保護等等。數字虛擬博物館保護和空間技術實時監測保護是信息化時代和互聯網+時代古村古鎮保護技術的快速發展方向。