淺論王獻之書法風格之成因

王曉慶

摘要:處于名門望族的王獻之先生,其書法風格的成因是多方面的。社會環境與書學環境以及自身的才氣造就了他變古質為今妍的書風,在中國書法發展的歷史上起著舉足輕重的作用。

關鍵詞:王獻之;書法

王獻之出身于書法世家,才華橫溢,天資過人,在書法方面具有非凡的天斌,然而遍檢相關文獻,其有關書法方面的論述并不多。孟子認為要了解作品,必須先了解作者,要了解作者,應當了解其時代的問題,提出了“知人論世”的文學批評方法論,這也是書法研究的重要原則與方法。從“知人論世”的角度去推測,有助于我們更好的把握王獻之的書法風格成因。

一、社會環境的影響

隨著西晉的滅亡和東晉的建立,社會動蕩和混亂相對好轉,經濟、文化也呈現出上升的趨勢,但政治環境不容樂觀,皇帝多幼主,最無權威,而是幾個世家大族與皇權相互牽制,形成所謂“王與馬共天下”的局面。活躍于東晉末期的太原王氏內部在帝、相兩黨相互仇殺中亦都消亡,而瑯琊王氏在王敦亂后,王導采取了“存務大綱,不拘細目”和“潰憒為政”的方針,使瑯琊王氏得以自保,并一直延續到六朝以后。王獻之正是在這樣的環境下成長起來。

在這種實權由名門望族掌握的政治環境之下,士大夫們大多沒有實權,常常陷入政治斗爭中,感到人生苦短,當時他們為了解除這種政治環境的影響,在精神上他們崇尚自然、超然物外,他們借玄學之說反觀自然,來展示各自的才智,他們看起來消極于世,實際上他們開拓了自然美的新時尚,這種標新立異的情致和超凡脫俗的風度成就了這個時代的審美傾向,這種審美情致與賞心悅目的藝術形式統一起來成為了反映書法家書法形式的最理想的途徑。

在只看門第來評論官吏優劣,不看政績只看是否清高的環境中,清談之風盛行,在清談中尋找精神寄托。再加上人物品藻之風盛行,世族子弟憑借門第優勢進人仕途,從而在客觀上促進了對文藝的投入。書法是當時人物品藻的重要方面,獲得了士人極大的重視,愛好書法成為一種風尚。東晉時,篆、隸、草、真、行諸體已經達到完備的程度,書法家不必再把精力放在書體的創新上,而是從新的角度如筆法、結體、章法等方面去進行創新。在尚新奇,好妍美,以風神綽約、超然脫俗為高的品藻之風影響下,書法在創造性上獲得了巨大的發展,在風格上去拙樸、求新妍,書體脫去隸意,諸體均得到發展而完善,而王獻之就是魏晉趨新尚妍的受益者,創新思想在王獻之書法上表現得淋漓盡致。

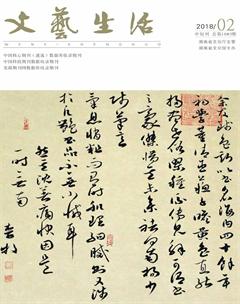

在這種創新思想下,王獻之創造出了新的行草書體,這種書法形式人稱為“破體”。張懷瑾在《書議》中說道:“子敬才高識遠,行草之外,更開一門。……子敬之法,非草非行,流便于草,開張于行,草又處其中間。……有若風行雨散,潤色開花,筆法體勢之中,最為風流者也。”由于這種行草書打破了書體的限制,可以隨意而書,進而來表達性情,更發揮了書法表現個性的作用。

為了更能表現自己,王獻之在書法形式上又吸收發展了張芝的“一筆書”。張懷瑾在《書斷》中說:“字之體勢,一筆而成。偶有不連,而血脈不斷。及其連者,氣候通而隔行。惟王子敬明其深指,故行首之字,往往繼前行之末。世稱一筆書者,起自張伯英,即此也。”在變革中他主要是在書法上省并點畫以求簡易使之更為流暢,書寫氣脈更為貫通。

二、書學環境的影響

東晉是個以門第論政治的時代,皇室與高門士族攻天下的局面,領導書法潮流的人物固然都是高門士族,名流大家無不出自其中,所以,要了解王獻之的書法,也不能忽略士族書法的發展對王獻之書法的影響。

東晉初期很多書法家都是生活在西晉后期的士族,在書法風格的傳承上也可以說是西晉的延續,在書體上仍然是以古拙的風態為主。其中鐘繇在其中的作用很大,他為王羲之開拓新風格奠定了基礎。到了東晉中期,王羲之的書風開始被世人效法,王羲之一改鐘繇書法的古拙,創作了妍美風韻的“今體”。這樣的書法環境潛移默化地影響著王獻之書法之路的走向。

在王獻之的書學環境中不得不提的是衛夫人,在他和哥哥一起拜訪衛夫人時,衛夫人見他對書法的悟性很好,就書寫《大雅頌》贈于王獻之。《書小史》云:子敬年五歲,己解書,神情朗悟。嘗從諸兄造焉,夫人乃書《大雅頌》贈之。

除了這些優越條件外,更為世人羨慕的是他自幼跟隨父親王羲之學習書法,在學書過程中直接得到父親指導與傳授。王羲之親書《樂毅論》作為范本供王獻之學習書法,其條件優越無人能比。王羲之在把章草改變為今草后,也給王獻之書法創新成功作了鋪墊。王獻之通過對古人和前人的學習進行藝術創造。據《=晉書·別傳》的記載:“獻之幼學父書,次習于張,后改制度,別創其法,率爾師心,冥合天矩。'可見王獻之學習書法悟性之強,創新見解之獨特。

三、結語

在魏晉南北朝這個特殊的環境中,老莊玄學、魏晉風度、高門士族和書法世家這樣的環境深深地影響了王獻之的個性和書法形式風格,使他敢于言表自己的性情,敢于突破一切的約束,創造獨特的書法形式風格,正如明代的項穆說:“書至子敬,尚奇之門開矣。”王獻之成為變法創新的代表性書家之一,為后世書法的發展產生了深遠的影響。