供給側改革與共享經濟新商業模式

閆維艷

【摘要】在供給側改革背景下產生的共享經濟以閑置資源為配置對象,運用大數據使供需精準匹配,大大提高了存量資源的使用效率,促進了社會的可持續發展。本文結合供給側改革的內涵,分析共享經濟新商業模式與供給側結構性改革在很多方面是一致的,是供給側改革的重要組成部分,對于我國經濟新常態下經濟增長和成功轉型具有積極的意義。

【關鍵詞】共享經濟;商業模式;文獻綜述

推進供給側結構性改革是在繼中國經濟增長“三期疊加”和“經濟新常態”后中央對中國特色社會主義經濟建設所的進一步探索和升華,是在對當前經濟形勢和現實經濟中結構性與體制性問題進行全面、客觀、科學分析的基礎上提出的治理方略。如何推進供給側結構性改革,國內學者做了大量的研究。現代服務業在供給側結構性改革中具有重要地位,核心問題是解決兩個“過剩”,同時增加資產供應(劉志彪,2016)。從微觀消費結構升級轉換角度來看,當前供給側結構性改革必須圍繞居民消費需求結構的演變進行,構建滿足居民消費結構升級后的產品和現代服務供給體系,增加有效供給。隨著人口紅利減少,生產要素成本上升,資源配置效率、要素供給效率以及潛在增長率的下降,依靠數量型擴張方式來維持經濟發展的模式已經難以支撐我國如此龐大的經濟體量的高速增長。供給側結構性改革的關鍵是要提高全要素生產率(郁鴻勝,2016)。優化資源配置、緩解要素市場扭曲,是治理產能過剩的關鍵途徑(鞠蕾、高越青、王立國,2016)。通過實現資源要素的最優化配置,對經濟結構進行調整,從而使經濟增長既有速度又有質量。

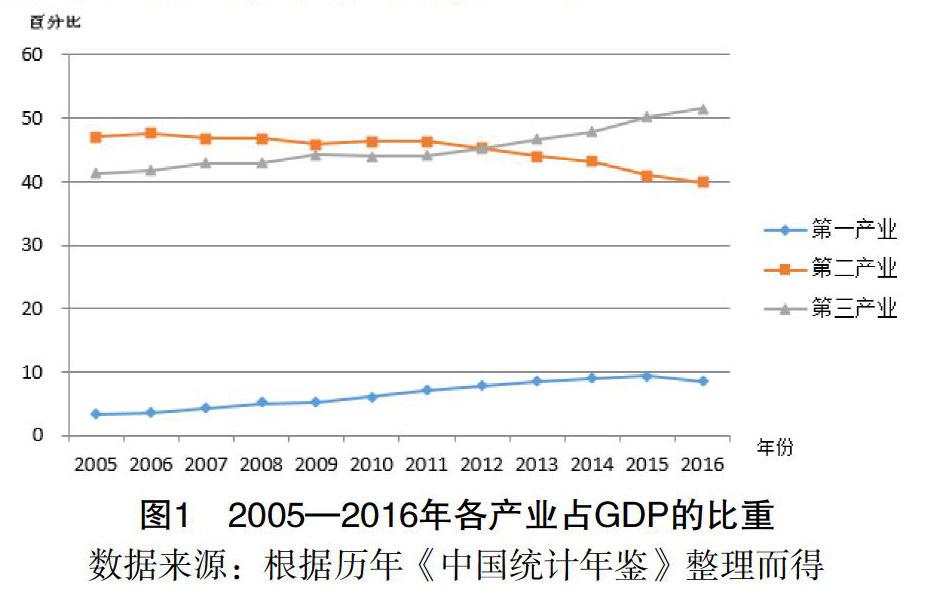

從當前的中國宏觀經濟形勢來看,并不是經濟發展所需的勞動力或資本供給不足,而是這些供給要素的生產率不夠高,因此供給側結構性改革的關鍵是提高各個產業的要素生產率。根據國家統計局數據,2016年我國第一產業、第二產業、第三產業就業人員占比分別是27.7%、28.8%、43.5%,第三產業成為吸納就業的絕對主力。從2005—2016年各產業占GDP的比重來看,如圖6,我國第三產業占GDP的比重不斷上升。而發展第三產業對資源、土地等要素的要求較低,創造產值的效益明顯,并且能夠吸納更多勞動力,具有較強的經濟效益和社會效益。

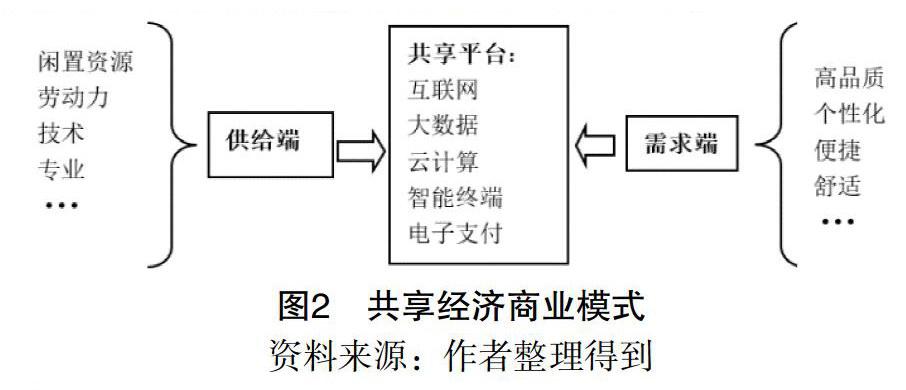

近年來迅速發展的共享經濟,涉及酒店業、交通業、教育業、金融業、生活服務等等大部分第三產業,就智能出行來說,根據《2016智能出行大數據報告》,2016年全年,滴滴平臺為全社會創造了1750.9萬個靈活就業和收入機會,去產能行業238.4萬個,占比14%。2016年全國范圍內直接和間接累計CO2減排量達144.3萬噸。不得不說共享經濟在提高資源配置效率,滿足消費者多樣化、差異化的需求方面為供給側改革提供了大量貢獻。共享經濟將在以下方面優化和提升服務業:一是有利于擴大消費需求,明顯提高了服務質量和用戶體驗,從而提高了人們對服務的購買愿望;二是有利于提升人們的收入水平,同時也提高了他們的勞動尊嚴和職業認同感;三是有利于改善生活質量,因為對消費者而言,各類服務業共享平臺極大地方便了生活,優化了體驗。以下從供給側改革與共享經濟新商業模式進行分析,如圖7。

供給側視角下共享經濟新商業模式從以下幾方面為供給側結構性改革提供動力:一是共享經濟借助于“互聯網+”等第三方平臺,第三方平臺運作需要依賴于云計算、大數據、移動互聯網、電子支付等新技術新產業的發展,而這些新技術新產業新模式正是供給側結構性改革實現經濟轉型發展新的增長動力,共享經濟與供給側結構性改革的動力結構具有相關性。二是共享經濟從提高供給質量出發,使供給方和需求方精準匹配,矯正要素配置扭曲,減少了供需錯配問題,增加了有效供給,使供給結構與需求變化相適應。之所以要進行供給側結構性改革是因為供需錯配,供需匹配則是解決需錯配問題的有效方法,是實現供給側改革的核心。三是共享經濟加速了信息流、資源流的透明度,提高資源的使用效率。四是共享經濟實現了社會可持續發展,共享經濟是以存量閑置資源為配置對象,使其利用率最大化,實現了經濟社會的可持續發展。五是共享經濟是商業模式的創新,以科技創新為依托。符合我國創新發展的理念。總之共享經濟對于提高生產效率、促進供給需求精準對接,進而推動供給側結構性改革具有積極意義。