運輸類旋翼航空器火警探測系統適航要求研究

陳天杰,董宏清,王世杰

(中國直升機設計研究所,江西 景德鎮 333001)

0 引言

多年來,因發動機起火引發的航空器事故在國內外時有發生,嚴重威脅著航空器的安全運行。對于在低空空域運行的直升機而言,其發動機長期運轉在十分惡劣的環境,由于機件嚴重磨損、燃油泄漏、電氣著火等原因,包括發動機在內的動力裝置極有可能會出現著火風險。若火情不能被及時有效地控制住,不僅會嚴重損壞動力裝置,還會導致整個直升機被燒毀,甚至爆炸解體。為了在動力裝置起火時,飛行機組能夠及時知曉火情,并采取相應措施迅速排險以保障機上人員安全,現代直升機動力裝置安裝有火警探測系統[1-3]。火警探測系統一般由火警探測器、火警信號電氣處理電路及告警系統等三部分組成,其主要功能是及時有效地探測火警并發出告警信號[4-5]。目前,火警探測器類別眾多[6],系統設計的可靠度也大大提高。為了確保民用航空器能以最低安全標準正常運行[7],火警探測系統的設計必須滿足相應的民用適航規章要求。

本文通過研究FAR 29.1203條款的具體內容,參考該條款歷次修訂過程中FAA發布的擬定規章制定通告(NPRM)和最終規章法案(Final Rule),分析了該條款歷次修訂的原因,并結合工程經驗對該條款的適航要求及技術內涵進行了深入解讀,提出了依據各火區著火概率來安裝布置火警探測器的方法,提煉出條款的適航設計要求,總結了適用于該條款的符合性驗證思路,從而為運輸類旋翼航空器動力裝置火警探測系統的設計和適航驗證提供參考依據。

1 條款修訂歷史及原因

1.1 修訂歷史

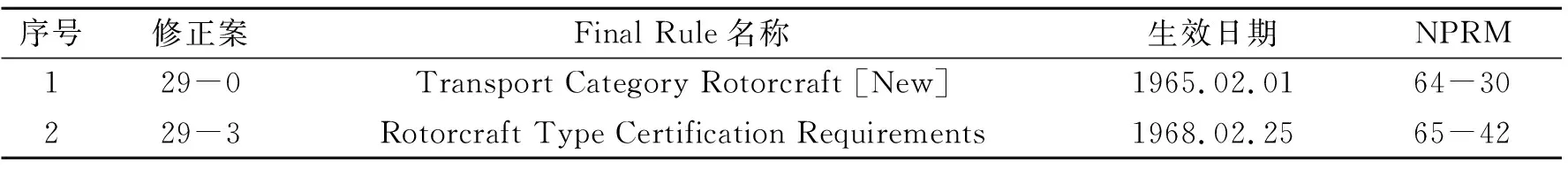

本條款FAR已歷經2次修訂(表1),現行有效版本是FAR修正案29-3。

表1 FAR 29.1203歷次修訂匯總

1.2 條款修訂原因分析

1.2.1 第1次修訂

1964年5月20日,FAA發布NPRM 64-30[8],提出將民用航空條例(CAR 7)的部分條款要求重新編制成FAR 29(新)。1965年2月1日生效的Final Rule 5084[9]正式發布了FAR 29(新),以替代CAR 7作為運輸類旋翼航空器適航審定標準。首次發布的FAR 29(新)對原規章的語言進行了簡化,使得表述更加清楚,并刪除了過時或冗余的條款。同時,通過重新編排章節號,使得FAR 29(新)與FAR 23(新)、FAR 25(新)以及FAR 27(新)中的類似要求具有相同的編號,有助于各規章修訂時相互參考。其中,FAR 29.641 “火警探測系統”主要依據CAR 7.485的內容編排而來,FAR 29(新)正式生效時,條款號最終被改為29.1203,但規章內容并未有實質性修改。

1.2.2 第2次修訂

為了明確無需在指定火區安裝經批準的火警探測器的旋翼航空器范圍僅限于安裝氣缸容量不大于0.0148m3的活塞式發動機的B類旋翼航空器,不致使人誤解此豁免可以類推至具有等效功率級別的渦輪發動機,1965年12月21日,FAA發布NPRM 65-42[10],擬對FAR 29.1203條(a)款進行修訂。有反饋意見認為,此豁免對于具有同等推力參數的渦輪發動機也是有效的。FAA起初也同意此豁免或許可以延伸至部分渦輪發動機,但在經過研究后,FAA最終認為此豁免延伸至部分渦輪發動機是不恰當的。

因此,1968年2月25日生效的Final Rule 7087[11]中涵蓋的修正案29-3明確了FAR 29.1203(a)款的修訂:除了氣缸容量不大于0.0148m3的B類旋翼航空器外,其它運輸類旋翼航空器在指定區域必須有經批準的火警探測器;此外,對于渦輪發動機的燃燒室、渦輪和尾噴管部分,不管其是否為指定火區,必須有火警探測系統。即將“除裝有氣缸容量不大于0.0148 m3的B類旋翼航空器之外的所有旋翼航空器,在指定火區必須有…”改為“裝有渦輪發動機的旋翼航空器和裝有活塞發動機的A類旋翼航空器,以及裝有氣缸容量大于0.0148 m3的活塞發動機的B類旋翼航空器,在指定火區和渦輪發動機安裝的燃燒室、渦輪和尾噴管部分(不管這部分是否指定火區),均必須有……”。

2 條款適航性設計解讀

2.1 條款原文

FAR修正案29-3與國內現行有效的CCAR-29-R2中29.1203條內容一致,條款原文如下[12]:

第 29.1203 條火警探測系統

(a)對裝有渦輪發動機的旋翼航空器和裝有活塞發動機的A類旋翼航空器,以及裝有氣缸容量大于0.0148 m3的活塞發動機的B類旋翼航空器,在指定火區和渦輪發動機安裝的燃燒室、渦輪和尾噴管部分(不管這部分是否指定火區),均必須有經批準的、快速動作的火警探測器,其數量和位置要保證迅速探測這些區域內的火警。

(b)每一火警探測器的構造和安裝必須能承受運行中可能遇到的任何振動、慣性和其它載荷。

(c)火警探測器不得受到可能出現的任何油、水、其它液體或氣體的影響。

(d)必須有措施使機組成員在飛行中能檢查每個火警探測系統電路的功能。

(e)在發動機艙內的每個火警探測系統的導線和其它的部件必須至少是耐火的。

(f)任何火區的火警探測系統部件不得穿過另一火區,但具備下列條件之一者除外:

(1)能夠防止由于所穿過的火區著火而發生假火警的可能性;

(2)所涉及的火區是由同一探測系統和滅火系統同時防護的。

2.2 條款的適航性解讀

2.2.1 29.1203(a)款解讀

1)本款規定了必須安裝火警探測系統的旋翼航空器類型:以氣缸容量大于0.0148 m3的活塞式發動機為動力的B類旋翼航空器;以活塞式發動機為動力的A類旋翼航空器;以渦輪發動機為動力的旋翼航空器。

2)本款明確了指定火區及無論是否在指定火區的渦輪發動機動力部分(燃燒室、渦輪和尾噴管)等區域必須安裝火警探測器。

3)旋翼航空器上安裝的任一火警探測器必須是經過批準的、快速響應的,即火警探測器需要依據相關標準進行鑒定,比如TSO-C11e[13]規定了熱敏和火焰接觸型火警探測器需要滿足的要求,TSO-C79[14]則規定了輻射敏感型火警探測器需滿足的要求。

4)火警探測器的安裝位置和安裝數量需合理選擇,以保證迅速準確地探測到指定區域內所發生的火災。在工程中,通過分析火區著火概率,判定易著火區域,來確定火警探測器位置和數量是比較有效的方法。以某型發動機為例,該方法具體實施步驟如下:

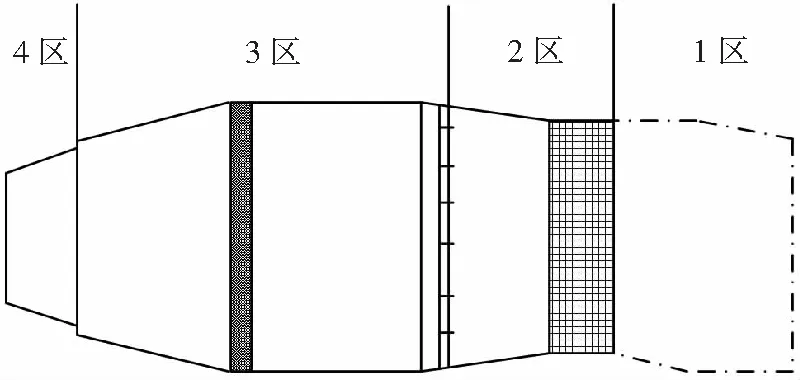

① 根據該型發動機構型將其細分為4個區域,如圖1所示;

② 發動機艙發生火險的前提是存在可燃物的泄漏,同時具備火源,據此可以確定發動機艙發生火險的具體區域為1區-附件齒輪箱(AGB)區域、2區-進氣道區域及3區-燃油歧管/排氣管區域;

圖1 某型發動機的區域劃分

③ 羅列1區所有可能的可燃物泄漏源以及每個泄漏源發生泄漏的概率,對列出的各項泄漏源泄漏概率進行累加,得出該區發生可燃物泄漏的總概率λ1k,同理可分別得到2區、3區發生可燃物泄漏的總概率λ2k、λ3k;

(1)

④ 羅列1區所有可能的火源以及產生火花的故障概率,對列出的各項產生火花的故障概率進行累加,得出該區產生火花的故障總概率λ1f,同理可分別得到2區、3區產生火花的故障總概率λ2f、λ3f;

(2)

⑤ 依據各區發生可燃物泄漏的總概率及對應的火花的故障總概率,各區發生火險的故障概率可由下列公式計算得出:

λ=λk×λf

(3)

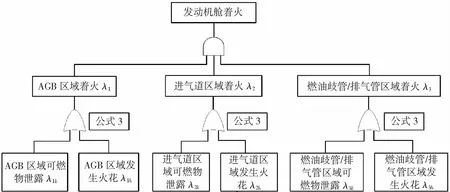

⑥ 利用故障樹的方式(圖2所示)綜合分析以上計算過程及數據,直觀得出各層(1、2、3區)及頂層(發動機艙)的火情發生概率;

基于故障樹分析得出的各區火情發生概率,對于著火概率最高的區域優先考慮安裝適當數量的火警探測器,具體個數需由選用的火警探測器類型及探測范圍決定,對于著火概率極低的區域則可考慮不布置火警探測器。

2.2.2 29.1203(b)款解讀

本款規定了火警探測器的構造和安裝要求,火警探測器組件及支撐結構應足夠牢固,經得住維修裝卸,能承受運行中可能遇到的任何振動、慣性和其它載荷。

2.2.3 29.1203(c)款解讀

本款對火警探測器的抗干擾能力提出了要求,即火警探測器不得受到可能出現的任何油、水、其它液體或氣體的影響,通常可以將火警探測器的敏感元件用防護罩密封起來以減少外界干擾。

2.2.4 29.1203(d)款解讀

本款要求必須提供措施使機組成員能在飛行中對每個火警探測系統電路的功能進行檢查,通過完成電氣線路、火警探測器等器件的自檢過程,機組成員能夠更好地掌握火警探測系統的狀態(正常工作、故障等)。

圖2 某型發動機艙火險故障樹分析

2.2.5 29.1203(e)款解讀

本款要求處于發動機艙內的每個火警探測系統的導線和其它部件必須是滿足耐火要求的,即要能夠經受1093.3±65.6℃火焰至少5 min而不喪失正常功能[15],從而為機組人員判明著火情況,關閉相應的發動機,切斷相應的切斷閥提供適當的時間。

2.2.6 29.1203(f)款解讀

為了能準確探測到火警發生的位置,及時撲滅火情,本款要求任何火區的火警探測系統部件不得穿過另一火區,除非火警探測系統部件所穿過的火區的著火不會導致火警探測系統發生假火警,或者所穿過的火區與該探測系統自身負責探測的火區是由同一探測系統和滅火系統同時防護的。

2.3 條款的適航性設計要求

通過深入挖掘本條款的內涵,可以從中進一步梳理出火警探測系統設計需重點滿足的適航性要求,具體如下:

1)為迅速準確地探測到指定區域內所發生的火災,火警探測器的安裝位置和安裝數量應結合火區安全性分析來布置,著火概率最高的區域優先布置,對于著火概率極低的區域則可考慮不布置;

2)火警探測系統最好由多種不同類型(輻射型、溫升比式、過熱式等)的火警探測器組成[16],具體選型可結合各火區的火情發生特點來匹配,同時任一火警探測器必須是經過適航批準的;

3)火警探測系統應設計成在探測火警方面具有最高的可靠度,探測系統響應時間不超過5s[13-14],并能表明著火區具體位置;

4)火警探測器組件及支撐結構設計應足夠牢靠,經得住維修裝卸,能承受運行中可能遇到的任何振動、慣性和其它載荷;

5)火警探測器不得受到可能出現的任何油、水、其它液體或氣體的影響;

6)必須提供設計措施使機組成員能在飛行中檢查每個火警探測系統電路的功能;

7)位于火區內的火警探測系統的線路及安裝組件必須能夠經受1093.3±65.6℃火焰至少5 min而不喪失正常功能;

8)火警探測系統本身不助長或增加任何其它潛在危險,在整個著火期間能保持工作狀態,火焰熄滅時能給出指示,并能指示火焰的再次點燃;

9)兩臺或兩臺以上的發動機不應依賴于任何一套探測電路,安裝于公共區域的探測設備要防止探測系統在兩臺發動機安裝之間分辨不清,而迫使一臺以上發動機停車。

3 條款符合性驗證思路

通過對本條款內容的深入解讀,同時結合已有的工程取證經驗,建議該條款的符合性驗證思路按如下展開:

1)通過火警探測系統設計描述文件和火區的著火概率分析,對火警探測器類型、數量、安裝位置等進行分析說明,從而表明各指定火區及渦輪發動機動力部分(燃燒室、渦輪和尾噴管)等區域均布置了適當的火警探測器,能夠快速探明各區域的火警,并及時報警,指明具體著火位置;

2)通過火警探測系統的概率估算和使用經驗,進行安全性分析,說明火警探測系統具有最高可靠度,不會發出假警報,如果不能表明火警探測系統出現虛假指示是極不可能的,則應提供確定火警指示有效性的輔助措施;

3)通過隨機飛行考核,驗證火警探測器的構造和安裝在結構上足夠牢固,能承受運行中可能遇到的任何振動、慣性和載荷;

4)通過機上檢查等手段,對火警探測系統的電路功能、火警檢查開關等進行機上地面測試,從而表明機上提供了措施使機組成員能在飛行中對各火警探測系統電路的功能進行檢查,滿足設計要求;

5)通過火警探測系統設計描述文件和供應商提供的設備合格性資料表明處于發動機艙內的每個火警探測系統的導線和其它部件至少是滿足耐火要求的;

6)通過火警探測器供應商提供的設計文件和相關驗證試驗等設備合格性資料表明火警探測器是經過適航批準的,不會受到可能出現的任何油、水、其它液體或氣體的影響。

4 總 結

通過研究火警探測系統條款的歷史版本和現行版本,解析了該條款歷次修訂的原因,并結合工程經驗深入解讀了該條款的適航要求及技術內涵,提出了依據各火區著火概率分析來確定高效的火警探測器安裝布置方案,提煉出條款的適航性設計要求,總結了適用于該條款的符合性驗證思路,為運輸類旋翼航空器動力裝置火警探測系統的設計和適航驗證提供有益的參考依據。