小菜蛾對氰氟蟲腙的抗藥性選育及抗性風險分析

陳洪凡, 楊迎青, 蘭 波, 梁玉勇

(江西省農業科學院植物保護研究所,江西南昌 330200

小菜蛾(PlutellaxylostellaL.)是十字花科蔬菜的主要害蟲,也是抗藥性最嚴重的害蟲之一。據不完全統計,小菜蛾已經對70多種殺蟲劑產生了抗藥性,包括有機氯、有機磷、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯類及昆蟲生長調節劑和蘇云金桿菌等殺蟲劑[1],而且其交互抗性譜廣、抗性水平高、發展速度快,對十字花科蔬菜的生產造成了極大威脅[2]。

氰氟蟲腙(商品名為艾法迪)是當前德國巴斯夫公司大力推廣的新產品,2009年在我國獲準登記,主要用于防治甘藍上的小菜蛾和甜菜夜蛾[3]。氰氟蟲腙具有全新的作用機制,是神經元鈉離子通道阻斷劑[4]。由于其獨特的化學結構和新穎的作用方式,在全球大量室內毒力測定中,均未發現氰氟蟲腙與現有的各類殺蟲劑(如有機磷類、氨基甲酸酯類、擬除蟲菊酯類、煙堿類、阿維菌素以及苯甲酰基脲類)存在交互抗性,因此,可以很好地防治對上述藥劑產生抗性的害蟲[3]。迄今為止,尚未見小菜蛾對氰氟蟲腙產生抗性的報道。但是,抗藥性是一種普遍現象,目前尚未有阻止抗藥性產生的方法和技術[5]。隨著氰氟蟲腙的大量連續使用,小菜蛾也會對其產生抗藥性,氰氟蟲腙的防效會逐漸變為低效甚至無效。抗藥性是導致小菜蛾猖獗發生的重要原因之一,也是影響殺蟲劑使用效果的關鍵因子。因此,研究小菜蛾對氰氟蟲腙的抗藥性發展規律,對合理用藥、制定有效的抗性治理策略具有重要意義。

本研究在室內選育了小菜蛾抗氰氟蟲腙品系,并通過抗性現實遺傳力(h2)評估了小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性風險,旨在為探討小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性形成規律,保護和延長新型殺蟲劑氰氟蟲腙的使用壽命以及為小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性治理提供理論基礎。

1 材料與方法

1.1 供試蟲源及飼養

小菜蛾敏感品系(S):筆者所在研究室繼代飼養的種群,在養蟲室[溫度(25±1) ℃、相對濕度65%~70%、光暗比(L ∶D)=16 h ∶8 h)]不接觸任何藥劑的條件下,采用蛭石蘿卜苗法飼養。

抗氰氟蟲腙品系(R):在室內用氰氟蟲腙對田間種群連續汰選獲得。小菜蛾田間種群(幼蟲)采自江西省農業科學院蔬菜花卉研究所基地,飼養條件同S品系。

1.2 供試藥劑

95%氰氟蟲腙原藥、丙酮(上海焱晨化工實業有限公司)、吐溫-80(天津市恒興化學試劑制造有限公司)。

1.3 試驗方法

1.3.1 抗性品系選育 抗性選育:采用2013年采集的江西省南昌市種群繼代飼養,當群體飼養的小菜蛾幼蟲多數進入3齡時,參照Ismail等的方法[6],根據上一代毒力測定結果,配制殺死種群30%~70%的劑量。加入1%的吐溫-80水溶液,將用丙酮溶解的氰氟蟲腙稀釋成一定濃度。將甘藍葉片放入相應處理藥液中浸漬10 s,取出晾干接入小菜蛾3齡幼蟲,然后置于恒溫養蟲室內隔離飼養,72 h后將活蟲挑出轉移至新鮮未經藥液處理的蘿卜幼苗上飼喂,直至化蛹。存活個體作為下一代蟲種,逐代淘汰選擇,篩選濃度逐漸提高。

生物測定方法:采用葉片藥膜法。用潔凈甘藍(Brassicaoleracea)剪成直徑6 cm的圓片(避免主葉脈),將葉片在藥液中浸泡10 s后取出晾干,置于直徑7 cm的培養皿中,接入10頭3齡初幼蟲,覆蓋雙層吸水卷紙,蓋上培養皿上蓋。將其正面向上置于溫度(25±1) ℃、相對濕度65%~70%、光暗比(L ∶D)=16 h ∶8 h的培養箱中。每個處理4次重復,設清水處理葉片為對照。72 h后檢查死亡率,用小毛筆或尖銳鑷子輕觸蟲體,蟲體沒有反應或者不能協調運動視為死亡。用張志祥等的方法計算毒力回歸方程、LC50值及其95%置信區間[7]。參照孫洪武等對家蠅的抗性級別劃分標準,以抗性倍數高低劃分抗性水平級別,從而確定小菜蛾的抗性級別[8],抗性倍數≤3倍為敏感;3<抗性倍數≤5倍為敏感水平下降;5<抗性倍數≤10倍為低水平抗性;10<抗性倍數≤40倍為中等水平抗性;40<抗性倍數≤160倍為高水平抗性;抗性倍數>160倍為極高水平抗性。

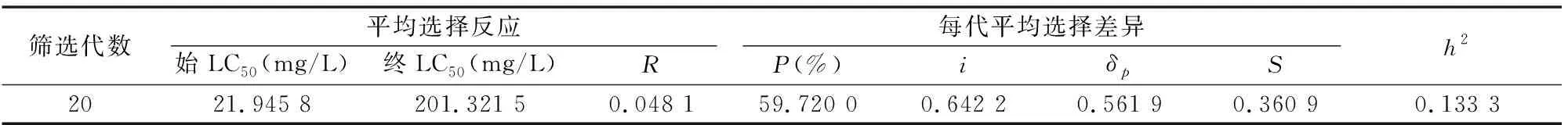

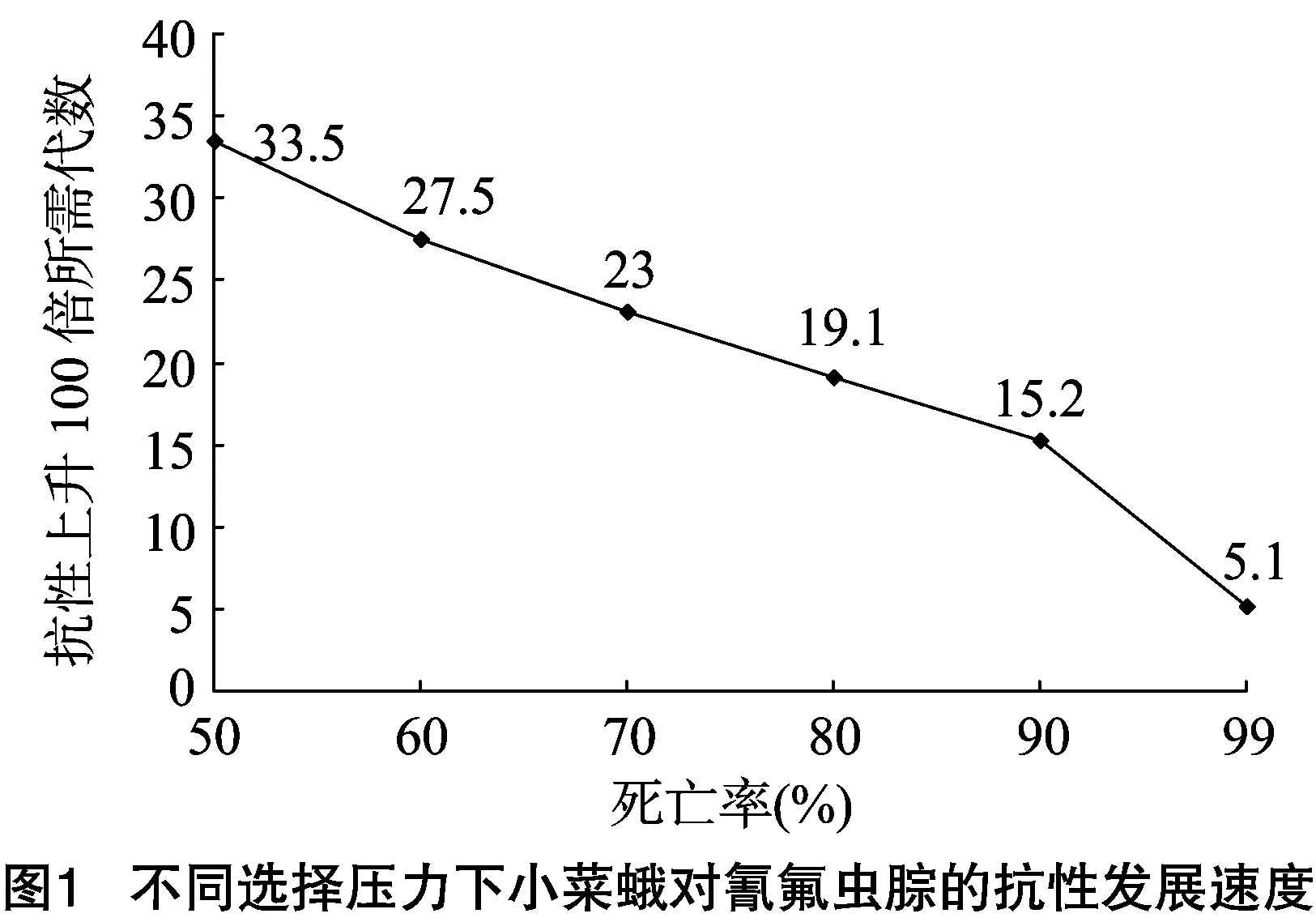

1.3.2 抗性風險評估 抗性現實遺傳力(h2)的估算采用Tabashnik閾性狀分析方法[9]。根據公式h2=R/S計算。式中,選擇反應:R=(篩選后第n代LC50的對數值-篩選前親代LC50的對數值)/n;選擇強度:i=1.5 830 000-0.019 333 6P+0.000 042 8P2+3.651 940 0/P(10 根據h2,可以預測抗性上升x倍所需代數[Gx=lgx/(h2S)]及當產生100倍抗性時,所需篩選代數[G100=2/(h2S)]。可根據h2和選擇差異S預測不同選擇強度(50%、60%、70%、80%、90%、99%)條件下,抗性增加100倍所需的代數。 本研究以田間種群為抗藥性汰選起始種群。由表1結果可知,持續選育9代,LC50值變化不大,僅為35.74 mg/L。之后處理濃度逐漸提高,12代后抗性上升速度相對較快,選育20代后,LC50值為201.32 mg/L,小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性相對于出發種群為9.17倍,仍為低水平抗性。 表1 小菜蛾對氰氟蟲腙抗性品系的選育(田間種群) 由表2結果可知,室內敏感品系的LC50值為7.37 mg/L。根據表3結果可知,選育12代后的小菜蛾田間品系相對于室內敏感品系抗性倍數為8.91,仍為低水平抗性,表明抗性發展緩慢。小菜蛾田間品系選育14代后,對氰氟蟲腙的抗性相對于室內敏感品系為13.72倍,達到中等水平抗性,到選育20代后,其抗性指數達到27.31倍,抗性發展體現上升的特點。 表2 氰氟蟲腙對小菜蛾敏感品系3齡初期幼蟲的室內毒力測定 小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性現實遺傳力估算結果見表4。 根據整個篩選階段的抗性現實遺傳力,假設氰氟蟲腙對小菜蛾的殺死率為50%、60%、70%、80%、90%和99%,對抗性提高100倍所需的代數分別進行了預測。由圖1可知,當h2=0.133 3、死亡率為50%~60%時,小菜蛾對氰氟蟲腙抗性增長100倍需要34~28代;當h2=0.133 3、死亡率為90%以上時,小菜蛾對氰氟蟲腙抗性增長100倍則最多需要16代。綜上所述,不同防治效果(不同致死率)下,抗性上升100倍所需代數不同,所需代數隨防治效果(即選擇壓力)的提高而減少。 害蟲抗藥性的產生給防治工作帶來了較大困難,了解其抗藥性發生規律可以為害蟲田間綜合防治策略制定提供理論依據。害蟲抗藥性發展的速度和程度與藥劑類型、藥劑選擇壓力、害蟲種類及原始種群的抗性水平有關[10]。在小菜蛾抗藥性選育研究方面,陳之浩等用殺蟲雙和殺螟丹在實驗室以點滴法處理小菜蛾4齡幼蟲以連續繼代藥劑淘汰選育至35代,藥劑汰選的小菜蛾對殺蟲雙和殺螟丹的抗藥性較選育前正常品系分別提高了51倍和25倍[11];牛洪濤等用丁烯氟蟲腈對小菜蛾敏感品系在室內經7代藥劑汰選,獲得了抗性品系(R),與敏感品系(S)比較其抗性指數為77.58倍[12];夏耀民在室內對敏感品系小菜蛾進行了茚蟲威的抗性選育,篩選24代后,獲得了抗性倍數為12.77的中等水平抗藥性品系[13]。 表3 小菜蛾抗氰氟蟲腙品系相對于敏感品系的抗性倍數 本研究通過室內篩選小菜蛾田間種群獲得了小菜蛾對氰氟蟲腙的相對抗性品系,對氰氟蟲腙敏感性降低了9.17倍,仍然屬于低水平抗性。在篩選過程中,小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性發展規律從選育第1代到第12代,其抗性發展緩慢,選育14代后至20代,抗性發展加快。通過采用域性狀分析法,研究了小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性現實遺傳力(h2=0.133 3),以此對抗性發展速率進行預測。按照本研究結果,當死亡率為90%時,預計小菜蛾對氰氟蟲腙抗性增長100倍需要15.2代;其次,由于小菜蛾生長周期短,繁殖系數高,有利于抗藥性的形成[14],可見小菜蛾對氰氟蟲腙有產生抗性的風險。室內抗性風險評估可以為田間抗性預報提供理論參考。雖然在田間條件下,受抗性個體遷出和敏感個體遷入以及環境和選擇壓力等因素的影響,表現型變異遺傳方差和環境方差變動比室內條件下大[15],從而導致小菜蛾對氰氟蟲腙產生抗性的風險低于室內篩選,但生產上也要做好敏感性監測和藥劑混用等措施,特別是在小菜蛾對氰氟蟲腙抗性發展的早期階段,要結合農業防治和生物防治措施,制定相應的預防性治理措施,以延緩或避免抗藥性的產生。 表4 小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性現實遺傳力2 結果與分析

2.1 小菜蛾對氰氟蟲腙抗性品系的選育

2.2 小菜蛾對氰氟蟲腙的抗性現實遺傳力

2.3 小菜蛾對氰氟蟲腙抗性發展速率預測

3 結論與討論