生產集聚、農業機械與農業現代化:來自全國29個省份的證據

陶 雅, 趙丹丹

(金陵科技學院商學院,江蘇南京 211169

進入21世紀以后,在家庭承包制作為農村最基本的制度安排并沒有根本性改變的前提下,農業機械化卻取得了重大進展。隨著農業現代化的發展和農業機械化水平的提高,中國農業機械存量快速上升,農業機械化服務廣泛出現在農村。我國農業機械化水平(耕種收綜合機械化率)從1996年的33.15%上升到2015年的68.93%,上升1.08倍。同時,農用機械總動力增長了2倍左右,年均增長率在10%以上。大中型機械總動力和小型機械總動力均處于不斷上升趨勢,但大型機械上升趨勢明顯高于小型機械增長速度,大型機械總動力和小型機械總動力年均增長幅度分別為30%和6%。此外,相關學者研究發現,我國農業生產集聚水平處于不斷上升趨勢,種植業生產集聚從1980年的0.391 0上升到2012年的0.451 0[1],那么,我國農業生產集聚與農業機械化水平表現出同步遞增趨勢是偶然的還是必然的?生產集聚水平的提高是否帶來農業機械化水平的變動?

關于農業機械化相關文獻主要集中在3個方面:第一,關于農業機械化發展水平影響因素研究,主要包括自然稟賦和生產要素[2-5]。自然稟賦中耕地面積對農業機械化水平具有正向促進作用[6]。農業勞動力對農業機械化水平具有阻礙作用[7]。家庭農業勞動力數量對農機需求有負向影響,一定程度上反映了勞動力和農機之間的替代關系,但同時家庭的人口規模卻對農業機械化水平有正向影響[8-9]。第二,農戶購買農業機械行為的影響因素研究。隨著農民購機行為的增加,農戶投資購機的主要原因為農民收入增加[5]和土地經營規模的改善[6]。第三,農機總需要的影響因素研究。主要采用省級面板數據分析農機總需要主要受農機補貼、農業收入、農機價格等因素影響[10-12]。

現有文獻對我國農業機械化的研究已較為豐富,但未見分析生產集聚與農業機械化相關性的研究,尤其在各地區資源稟賦差異背景下,農業生產集聚是否通過集聚效應影響我國農業機械化發展?生產集聚是否又間接影響我國農機需求結構的變動?基于此,本研究在聚焦供給側結構性改革背景下,利用1996—2015年省級面板數據實證分析生產集聚與農業機械化水平的關系,對于量化我國農業生產布局、推進農業發展方式轉變以及實現我國農業現代化有著重要的研究意義。

1 研究方法、數據來源與樣本描述性分析

1.1 生產集聚研究方法

本研究在描述性分析中采用區位熵方法分析我國農業生產集聚水平。區位熵(AGG)指數通過測度某省農作物的集聚指數,如果AGG僅集中在少數省份,則說明該作物在該省份是相對集聚且專業化較高。如果AGG在各省份之間差距不大則說明該作物的分布是相對分散的。其計算公式如下:

(1)

式中:AGGi表示糧食作物i省的區位熵;Ei為i省糧食作物產量,Et為i省農作物產量;Ai為全國糧食作物產量,At為全國農作物產量。如果AGGi>1,表示i省糧食作物集聚水平高于全國平均水平;如果AGGi=1,表示i省糧食作物集聚水平與全國平均水平相同;如果AGGi<1,表示i省糧食作物集聚水平低于全國平均水平。

1.2 數據來源

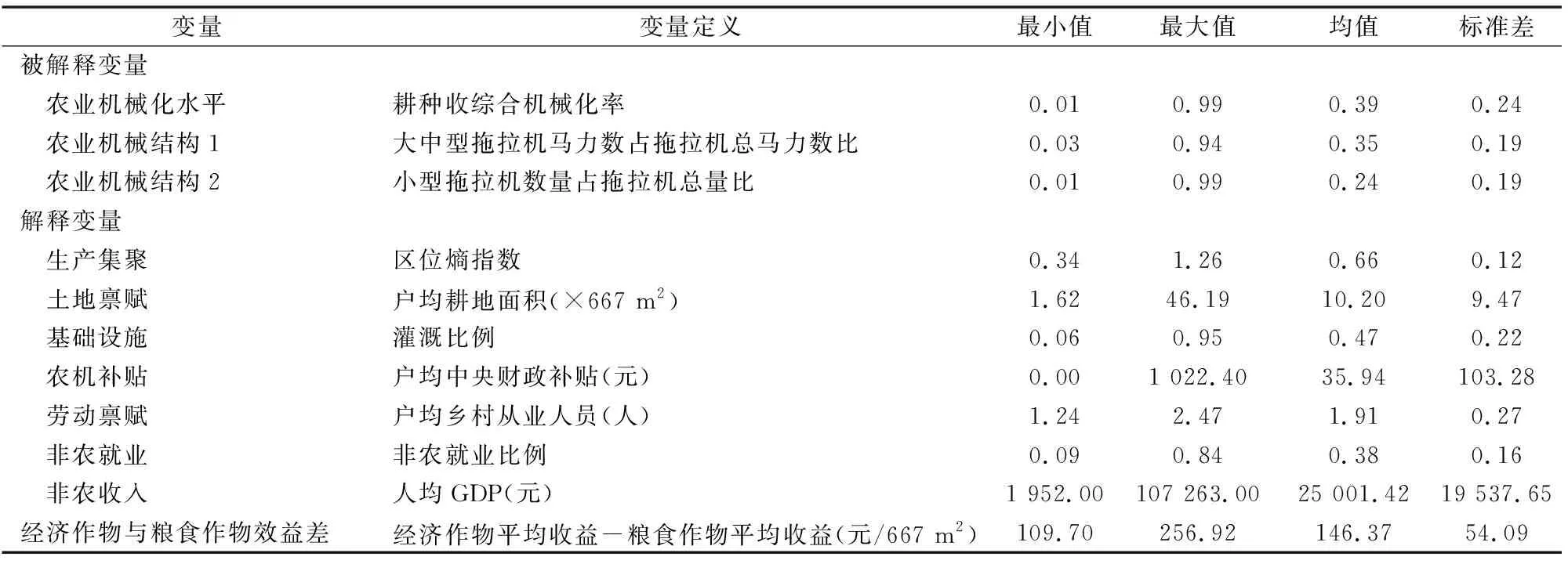

本研究數據主要運用分省農業生產面板數據。因西藏自治區、青海省及香港、澳門、臺灣省農業生產過于特殊,因此在樣本中剔除,故本研究分析所用數據是全國29個省(市、自治區)1996—2015年共20年的連續面板數據。具體數據使用來源如下:各省測算的綜合機械化率、收割面積、耕地面積、播種面積以及中央財政農機補貼、農業機械總動力、大小型拖拉機數量和馬力數來自于《中國農業機械工業年鑒》;各省農作物產量、糧食產量、人均GDP、有效灌溉面積和耕地面積來自于《中國統計年鑒》與《新中國六十年統計資料匯編》等資料;測算非農就業比例中的鄉村從業人員數量、鄉村農林牧副漁業從業人員數量來自《中國統計年鑒》。相關變量的定義、說明與描述性統計分析見表1。

表1 樣本描述性分析

注:(1)按照農業部《農業機械化管理統計報表制定》的指標界定,農作物耕種收綜合機械化水平=機耕水平×0.4+機播水平×0.3+機收水平×0.3。其中,機耕水平=機耕面積/耕地面積;機播水平=機播面積/農作物播種面積;機收水平=機收面積/農作物收獲面積,在測度機收水平時,因各地區農作物收獲面積數據難以獲得,為保證數據完整性,用農作物播種面積代替。(2)解釋變量均為滯后1期數據。

2 模型設定與變量選取

2.1 模型設定

2.1.1 生產集聚對農業機械裝備的影響 為驗證生產集聚對農業機械裝備水平、農業機械結構的影響,構建了面板數據模型,具體模型設定如下:

Yit=β2Xit-1+γiMit-1+αi+μit。

(2)

式(2)中,下標i表示省份,t表示時間,t-1表示變量滯后1期,本研究使用樣本數據為連續面板數據,故滯后期為1年。Yit表示年耕種收綜合機械化率。Xit為糧食作物生產集聚水平;M表示除關鍵變量外其他控制變量向量,包括土地稟賦、基礎設施、農機補貼、勞動稟賦、非農就業、非農收入和經濟作物與糧食作物效益差;β為系數向量,表示變量的彈性系數;αi表示地區固定效應,衡量各地區由地形、氣候、種植制度、種植習慣等天然差別導致的農機需求差別;μit為隨機擾動項。

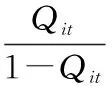

2.1.2 生產集聚對農業機械化需求結構(動力)的影響 生產集聚對農業機械需求結構的模型形式如下:

(3)

式(3)中,變量下標i表示省份,t表示時間,t-1表示變量滯后1期。Qit表示農機存量中大中型農機存量結構(動力),1-Qit表示農機存量中小型農機存量結構(動力),其他字母含義與式(2)中類似。

2.1.3 生產集聚對農業機械化需求結構(數量)的影響 生產集聚對農業機械化數量結構的模型形式如下:

Nit=β1Xit-1+γiMi+αi+μit。

(4)

式(4)的變量下標i表示省份,t表示時間,t-1表示變量滯后1期。N表示大中型機械與總機械數量之比。其他字母含義與式(2)中類似。

2.2 變量內生性及相關問題的處理

通過上述模型解釋變量與被解釋變量的含義,可以發現二者之間可能存在以下關系:一是生產集聚促進了大機械的使用和機械作業水平的提高,而大機械和機械作業水平的提高又促進農業生產的集聚,即內生性問題。二是被解釋變量大機械的使用和機械作業水平的提高具有明顯的“前期滯后性和作用效果延續性”的特征。雖然在面板數據模型的固定效應和隨機效應中使用工具變量也能在一定程度上解決內生性問題,但難以觀測到被解釋變量的動態變化,因此,將全部因變量滯后1期,可有效反映生產集聚及農業生產對農業機械化的影響。

2.3 變量選取及描述

本研究主要考察糧食作物生產集聚水平對農業機械化的影響。農業機械化分為農業生產過程中對農機服務需求和裝備需求,而裝備需求中又分為動力需求和數量需求。用區位熵(AGG)衡量生產集聚水平。生產集聚水平越高越有利于農業機械化水平的提高,同時越有利于大型機械的使用。反之,生產集聚水平不高的地區,其機械化水平和大中型機械的使用程度將低于生產集聚水平高的地區。

除了生產集聚影響農業機械化水平外,其他因素例如土地稟賦、勞動稟賦、基礎設施、非農就業、農機補貼等都會對農業機械化水平及機械結構產生影響。因此,本研究在實證分析中還包括除關鍵變量外的其他控制變量。

首先,土地稟賦也是直接影響農業機械化水平和機械結構的因素。土地地塊的大小也會直接影響對農機的需求和使用。土地規模越大,對大中型機械的需求越強,也會提高機械化率。因而使用戶均耕地面積表示土地稟賦信息。其次,勞動稟賦和非農就業也會影響農業機械的使用。家庭對農機需求分為2種,一種農業作為家庭收入的主要來源,在有限的土地上最大化收益,因此,農戶選擇高效率的農機以提高效率和降低成本。另一種勞動稟賦為老人、婦女等,他們會在零散的土地上通過人力或少量使用機械來完成農業生產。一個地區的勞動稟賦越多,對農業機械化的使用越存在不確定性。而非農就業比例的提高意味著勞動力普遍兼業或外出務工,因此由于勞動力短缺而選擇機械替代勞動力。再次,基礎設施和農機補貼同樣影響農業機械化的需求和使用,基礎設施越好越有利于農機使用,進而提高農業機械化水平。農機補貼的力度越大,農戶購買農機的需求越高,間接提高了農機使用,提高了農業機械化水平。最后,農業收入和經濟作物與糧食作物效益差影響農業機械化水平。非農收入越高,放棄農業生產的可能性越高。糧食作物與經濟作物效益差越大,選擇種植經濟作物的可能性越高。

3 模型估計結果分析

3.1 生產集聚對農業機械化水平的影響

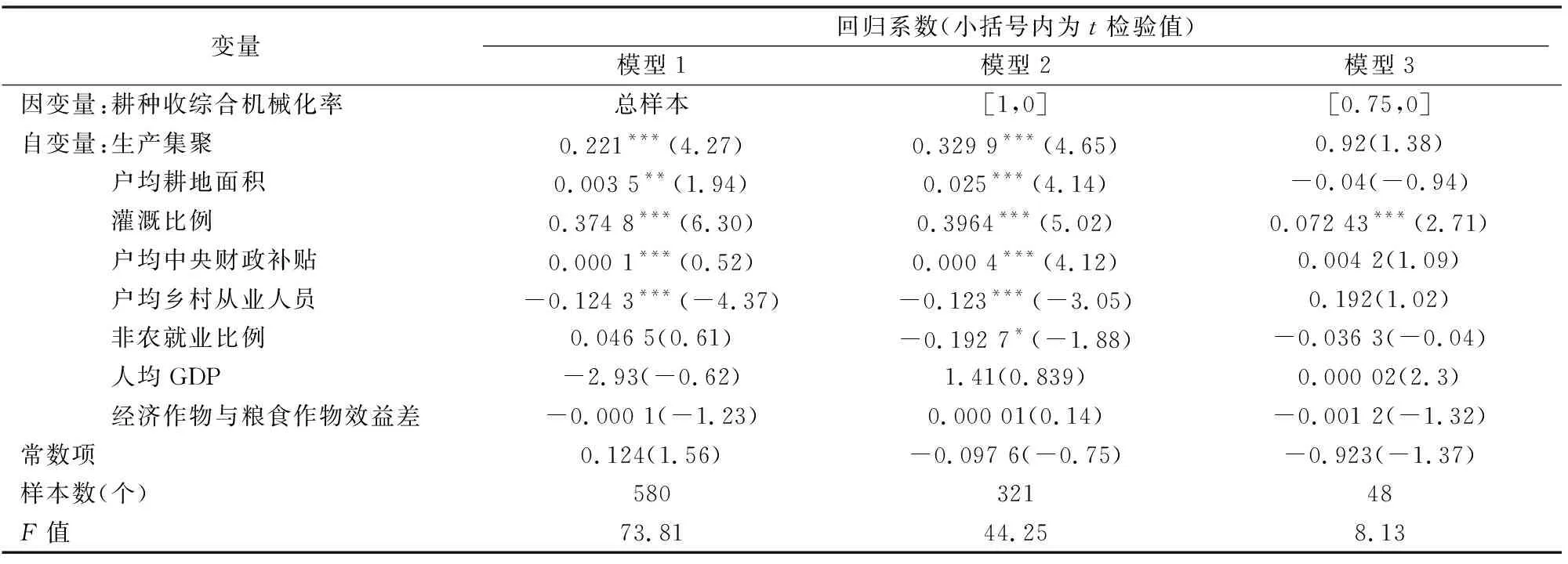

表2列出了模型1的參數估計值,Hausman檢驗結果顯示最終采用固定效用模型分析。從回歸結果中可以看出,生產集聚系數為正,且該變量在1%的水平上顯著,表明生產集聚會促進農業機械化水平的提高,生產集聚每提高1%,農業機械化水平就會增加0.22%,這說明我國農業機械化水平的提高受生產集聚程度的影響。除關鍵變量外,將分4組對控制變量進行討論。

在控制變量中分別對回歸結果進行解析。(1)土地稟賦。在回歸結果中戶均耕地面積通過了顯著性檢驗,且在5%水平上顯著,戶均耕地面積越高,農戶對農業機械化的需求越大。戶均耕地面積越大,所需農業勞動力數量越多,因此會間接地增加機械來緩解對農業勞動力的束縛。(2)基礎設施。回歸結果中顯示灌溉比例每增加1%,農業機械化水平會提高0.37%。灌溉比例的提高也就意味著農業基礎設施較為完善,基礎設施的完善為農機作業提供了便利條件。(3)補貼政策。農機補貼對農業機械化的影響顯著為正,說明我國補貼政策對農業機械化水平的提高帶來顯著的促進作用。(4)勞動力及非農就業情況。從回歸結果中可以看出,戶均鄉村從業人員對農業機械化水平顯著為負,且非農就業比例對農業機械化水平為正,但并沒有通過顯著性檢驗。鄉村從業人員每增加1%,對農業機械化需求將減少0.124%,說明勞動力數量增加會減少農機需求,機械與勞動力之間表現出替代關系。非農就業比例的提高可以促進對農業機械化的需求。但回歸結果不顯著可能是非農就業比例變量的替代并不能很好地衡量非農就業情況。

為了進一步說明數據結果的穩定性,本研究將生產集聚劃分為1和0.75作為臨界值再次對相應省份進行檢驗(表2),各模型均通過了F檢驗,說明模型結果具有較強的解釋力。模型2中生產集聚水平小于1仍然說明了生產集聚對農業機械化水平具有促進作用。但當生產集聚水平小于0.75時(模型3)生產集聚對農業機械化水平不顯著,也就是說當集聚效應未能達到一定水平,其對農業機械化未能產生影響。

表2 農業機械化需求回歸分析結果

注:*表示顯示水平為10%;**表示顯著水平為5%;***表示顯著水平為1%。

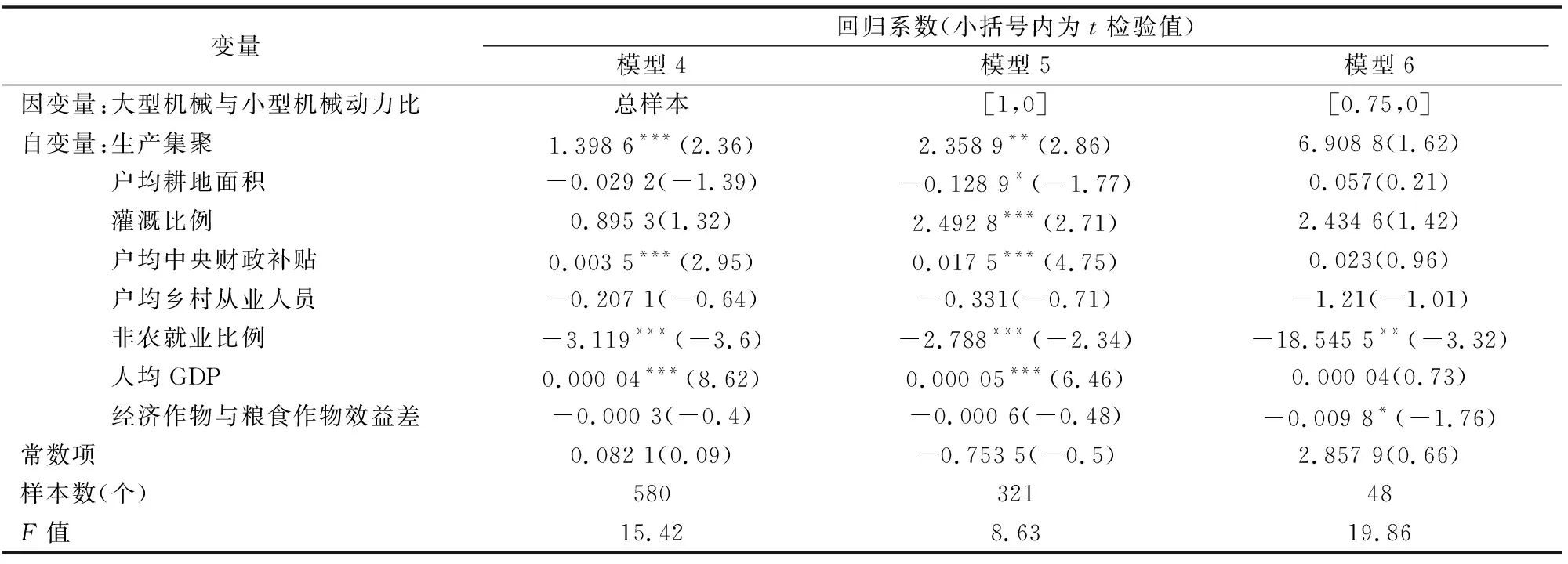

3.2 生產集聚對農業機械結構(動力)的影響

表3列出了生產集聚對農業機械結構(動力)影響的參數估計值,Hausman檢驗結果顯示最終采用固定效用模型分析。從回歸結果中可以看出,生產集聚水平越高對大型機械的需求越大,也表明地區產量越大、播種面積越大,選擇大型機械的可能性越高,大型機械可以降低農戶生產成本,節約搶種搶收時間和提高作業效率。在其他控制變量中政府補貼和非農收入對使用大型機械具有顯著作用。(1)政府財政補貼。在回歸結果中,戶均中央財政補貼對大型機械具有促進作用,說明我國大型機械補貼帶動了大型機械的購買和使用。(2)非農就業比例和非農收入。非農收入對大型機械具有促進作用,體現在農戶外出務工,而選擇購買大型機械服務的可能性較大。非農收入使用人均GDP作為代理變量,且通過了顯著性檢驗,表明非農收入越高,外出就業的可能性越大。隨著青壯年勞動力的外出,剩余勞動力趨于老齡化、婦女化現象,同時隨著外包服務的不斷發展和完善,剩余勞動力選擇外包服務且傾向于大型機械。

為了進一步說明數據結果的穩定性,在農業機械結構的回歸結果中將生產集聚劃分為1和0.75作為臨界值再次對相應省份進行檢驗(表3),各模型均通過了F檢驗,說明模型結果具有較強的解釋力。從回歸結果可以看出,當臨界值為1時,生產集聚仍然促進大型機械的使用,而生產集聚水平降到0.75時,對大型機械的使用無影響,說明大型機械的使用要求在一定的土地規模下,否則將會降低生產效率、提高使用

表3 生產集聚對農業機械結構(動力)的影響

注:*表示顯示水平為10%;**表示顯著水平為5%;***表示顯著水平為1%。

成本等。而戶均耕地面積對大型機械具有負向影響,可能是由于隨著戶均耕地面積的提高,土地規模較大的農戶選擇購買小型機械而非購買大型機械服務。

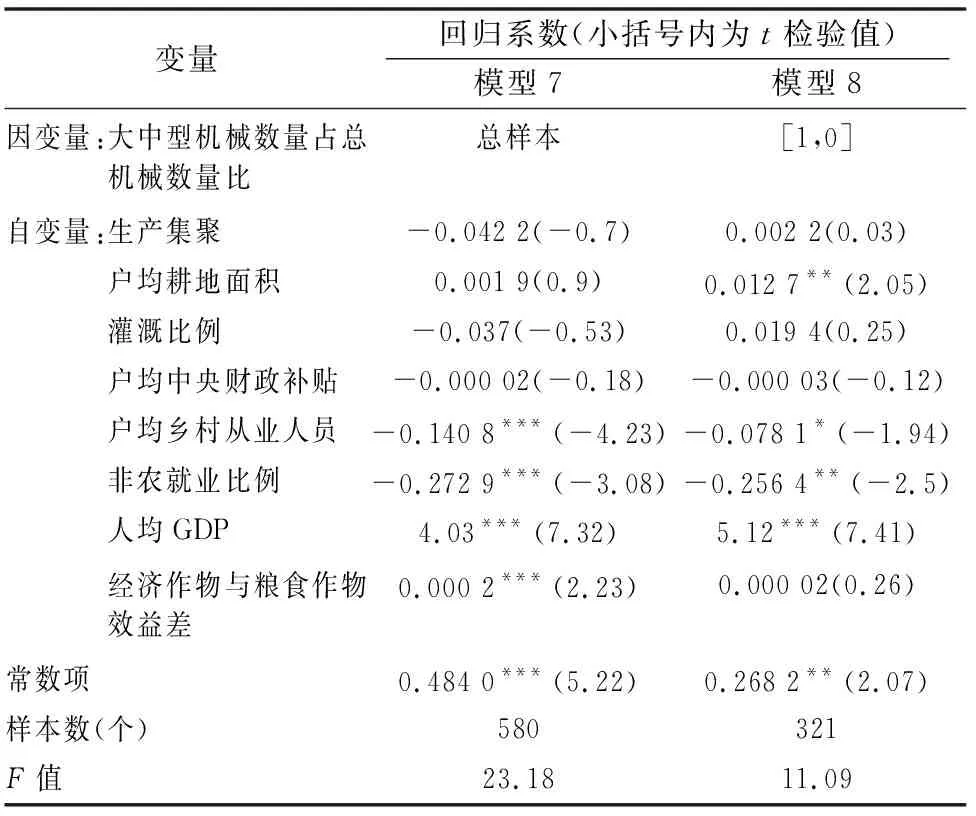

3.3 生產集聚對農業機械結構(數量)的影響

表4列出了生產集聚對農業機械結構(數量)影響的參數估計值,Hausman檢驗結果顯示最終采用固定效用模型分析。從回歸結果可以看出,生產集聚的符號為負,且未通過顯著性檢驗。隨著生產集聚水平的提高,大型機械的數量并沒有顯著提高,反而處于下降的趨勢。除受地形影響外,當生產集聚處于較高水平時,農業機械的單機作業規模可以超越規模門檻,購置成本和其他固定費用可以在更大作業面積上分攤[13]。大型機械作業成本低于小型機械,促進農業生產規模效應,降低生產資料成本,從而提高糧食生產效率。勞動力資源稟賦和非農外出就業均通過了顯著性檢驗,但均為負值,農業勞動力越多,該地區可能存在購買小型機械而非購買大型農戶服務。非農外出就業與大型機械呈現負向關系即隨著勞動力外出越多,農業生產選擇效率較高的大中型機械作業可能性較高,但大中型機械在一地區仍然處于一個較為平衡的水平,而非過量集中。人均GDP對大型機械數量具有促進作用,是由于購買農機提高了地區GDP水平。

為了進一步說明數據結果的穩定性,在農業機械結構的回歸結果中將生產集聚劃分為1作為臨界值再次對相應省份進行檢驗(表4),模型7回歸結果與模型8相同且各模型均通過了F檢驗,說明模型結果具有較強的解釋力。農業生產集聚水平的提高對大中型機械數量不顯著,再次證明了大型機械在一個地區應該處于均衡狀態,而非過分集中化。此外不難發現,隨著生產集聚臨界值的下降,戶均耕地面積對大中型機械數量的影響系數不斷加大,且通過顯著性檢驗,說明在戶均耕地面積較大的同時大中型機械數量的提高可能是地區地塊距離較遠,或受地形等影響導致大中型機械在一地區集中而不能兼顧其他地區。

4 結論與政策建議

在我國供給側結構性改革背景下,農業生產集聚將發揮重要作用。隨著生產集聚水平的提高,集聚效應帶動了農業機械裝備水平和需求結構的轉變。本研究利用1996—2015年省級面板數據分析了生產集聚對農業機械化水平的影響。分別從農業機械化水平(耕種收綜合機械化率)、農業機械結構2個方面進行深入分析。其中,農業機械結構又分別從機械數量和動力2個角度進行剖析。本研究主要結論如下:第一,隨著生產集聚水平的提高,農業機械化水平得到進一步提升。第二,隨著農業規模化的發展,生產集聚水平促進了我國大型農業機械的使用。第三,生產集聚水平的不斷提升并未帶來我國農用大型機械數量的提高,反而對提高大型機械數量具有阻礙作用。同時,農業機械化水平的提高受到勞動力稟賦、非農就業、非農收入以及農機補貼政策的影響。

表4 生產集聚對農業機械化結構(數量)的影響

注:*表示顯示水平為10%;**表示顯著水平為5%;***表示顯著水平為1%。

基于本研究的結論,可以看出在國家農業補貼政策改革、放寬土地流轉制度和“十三五”規劃重要時期,伴隨著勞動力外出務工和非農收入的增長,糧食作物生產集聚降低了土地細碎化對農業生產帶來的阻礙,同時促進了農業機械化水平的提高和機械結構的發展趨勢。探討我國農業機械化發展趨勢對當前農業現代化發展和制定相關農業政策具有參考借鑒價值。因此,提出如下政策建議:第一,提高農業生產集聚水平,積極引導農戶將土地流轉到合作社、家庭農場等種植大戶

手中,不斷提高農業生產效率。第二,促進農業科技進步,提高農業專業化服務水平。考慮中央財政補貼和地方財政補貼配套使用,通過優化完善農機補貼政策,將更多優惠向大中型機械傾斜,不斷提高作業效率。第三,不斷降低土地細碎化程度,減少生產效率損失,在提高生產集聚水平的同時避免土地過度“集中化”現象。