家庭農場經營風險測度及其影響因素研究

劉暢,鄧銘,蘇華清,蔡宇,張雪梅

(東北農業大學經濟管理學院,黑龍江 哈爾濱 150030)

家庭農場是現代農業微觀經營組織的重要形式,是推動我國新型城鎮化與農業現代化同步發展,促進土地流轉,建設社會主義現代化農村的重要力量。家庭農場是以家庭成員為主要勞動力,從事農業規模化、集約化、商品化生產經營,并以農業收入為主要收入來源的農業經營主體[1]。2017年中央一號文件指出:完善家庭農場認定辦法,扶持規模適度的家庭農場,引導規模經營健康發展。十九大報告提出實施鄉村振興戰略,發展多種形式適度規模經營,培育新型農業經營主體。在中央政策的指導下,近年來全國各地有針對性地、多樣化地發展家庭農場。目前,全國已經有超過27個省(區、市)針對家庭農場出臺了相應的扶持政策,制定了有關家庭農場的認定標準,對經營者資格、勞動力結構、收入構成、經營規模、管理水平等提出相應要求。截止2016年底,我國的家庭農場數量已經超過87.7萬家,其中在縣級以上農業部門納入名錄管理的家庭農場超過34萬戶,在工商部門注冊的家庭農場達到42.5萬戶,平均經營規模23.3 hm2左右,年均純收入達到15萬元以上[2-3],中國的家庭農場已經進入了快速發展的跑道。

但是在家庭農場的生產經營過程中,市場風險、自然風險、技術風險等逐漸顯露出來,土地流轉困難、資金不足等問題時有發生[4-6]。這些經營風險會對家庭農場產生什么影響?這些經營風險的影響因素有哪些?這些議題已受到國內外學者的廣泛關注。高強等[7]和張燕媛等[8]從農業風險識別方面著手研究,認為管理風險、自然風險、市場風險、技術風險等是農業的主要經營風險,物流風險、信息風險等則屬于非主要經營風險;De Mey等[9]、張悅和劉文勇[10]、王建華等[11]認為家庭農場在生產經營過程中存在著過度規模化、雇傭勞動力缺乏、生產成本上漲、經營結構單一、資金缺失、認識不足、土地流轉困難等諸多風險因素;呂惠明和朱宇軒[12]認為家庭農場主存在“惜地心理”和較低的認知水平等風險因素;肖娥芳[13]、孔令成和鄭少鋒[14]、趙鯤等[15]對家庭農場主的經營風險識別及影響因素分析,發現家庭農場主的風險識別程度與經營規模息息相關,農場虧損程度、經營規模、個人綜合素質等因素對風險識別具有顯著正向影響,基礎設施建設完善程度、家庭農場主受教育程度、農業保險覆蓋力度、產業組織化程度等因素對風險識別有顯著負向影響;Hazell[16]研究發現農戶的風險態度、企業家才能、政策環境等因素對于其生產活動中應對自然風險、市場風險等認知行為有著重要影響;Boggess等[17]研究認為農場規模、經營結構等都對家庭農場主經營風險的認知有顯著影響。

綜上所述,現有研究對家庭農場的經營發展具有重要的指導意義,也為本文提供了豐富的研究基礎,具有一定的參考意義。但在研究內容和方法上存在拓展空間:在研究內容上雖然對家庭農場地位、現狀等進行了清晰的分析,但對家庭農場經營風險系統識別、評估鮮有研究,對家庭農場經營風險和影響因素研究存在空白部分[18-19];在研究方法上,以理論和定性研究為主,缺少基于區域劃分的實證分析和定量研究[20-21]。基于此,本文通過利用黑龍江省269戶家庭農場實際調查數據,建立家庭農場經營風險評價指標體系,運用因子分析法和似不相關回歸模型對家庭農場經營風險進行實證分析,測量各因素指標對經營風險的影響程度,探討影響家庭農場經營的最關鍵風險因素,探究防范家庭農場經營風險的政策啟示,從而發揮家庭農場適度規模引領作用,促進農戶增收,保障新型農業經營主體健康發展。

1 研究方法

1.1 評估方法

1)因子分析法。在對家庭農場經營風險進行測度時,除了指標體系的構建,還需要確定指標的權重。在確定指標權重時,主要采用層次分析法、德爾菲法和因子分析法等。其中,使用德爾菲法和層次分析法進行指標權重值的設定時,主要通過專家或者少數代表賦值的方式進行,具有較強的主觀臆斷性,往往不適用于大樣本數據的測度。而因子分析法能夠將定性分析與定量分析相結合,科學、合理地確定權重。因此,本文運用因子分析法進行原始數據處理,形成因子載荷矩陣,對家庭農場經營風險中的6項風險的公因子進行提取,獲取累計方差貢獻率,以此來驗證因子分析結果的科學性。

2)似不相關回歸模型。國內外學者對我國家庭農場相關問題進行研究時,部分學者采用的線性模型具有一定的借鑒意義,但由于現實中經濟數據的非平穩性會導致數列的偽回歸,不能夠客觀反映家庭農場經營風險與各影響因素間的關系,且黑龍江省不同市(縣)的家庭農場經營情況具有差異性,單一利用時間序列模型分析不能體現地區間的發展差異。因此,本研究采用似不相關回歸模型對家庭農場經營風險的影響因素進行分析,利用方程間擾動項的同期相關性將各個表面看似不相關的方程聯系在一起,在消除差異的同時,提供更加詳盡的信息和更多的自由度,減少多重共線性,反映動態變化過程,對家庭農場的經營風險進行科學、全面的研究。

1.2 家庭農場經營風險評價指標體系構建

風險管理理論是基于風險的角度探究企業面臨的不確定性和可持續發展性等問題。而農業風險管理是通過識別農業生產經營過程中存在的風險因素,采取科學、合理的方法,用最低的成本將風險可能引發的各種損失降到最低程度的管理決策過程。家庭農場經營風險管理就是在農業生產經營過程中,對存在的各種風險進行識別、預測,并在此基礎上運用合理的方法針對各種經營風險做出防范,力爭以最小的風險控制成本降低各種風險帶來的損失,為家庭農場生產經營提供安全保障的管理活動。

家庭農場經營風險對農業生產經營活動產生了較大威脅。目前,學者們對家庭農場風險指標的測度標準不統一,尚未形成全面、科學、系統的家庭農場經營風險評價指標體系。原因主要有兩方面:一方面是農業生產經營活動的不確定性決定了風險表現形式的動態變化;另一方面是農業生產的特定屬性和地域性等特征要求家庭農場經營風險評價必須具有針對性。因此,本文在借鑒已有學者相關研究成果[22-24]的基礎上,結合家庭農場的實地調研情況,考慮到數據可獲取性和指標可比性等原則,構建家庭農場經營風險測度指標體系(表1)。

1)自然風險。自然風險指標選取洪澇、低溫凍害等災害發生的頻率和病蟲害造成的損失作為具體指標,既考慮到洪澇、低溫凍害等氣候災害的突發性與不可控性等特征,只能通過避災救災減少影響的情況,又考慮到水稻、玉米、大豆等主要農作物的流行病害或容易爆發的蟲災引致的減產等情況。

2)市場風險。市場風險指標選取農產品質量與中高端市場需求匹配度低引發的損失、農產品市場價格的變動比率作為具體指標。其中前者主要反映了農產品的市場競爭力,后者反映了價格變動的內在機理,即農場主應對瞬息萬變市場的能力和市場供求狀況。突出考慮市場規律支配下引發的諸多變化等對農場發展目標實現產生的障礙。

3)融資風險。融資風險指標選取內外部融資渠道支持力度低引起的損失、借貸資金占家庭農場總經營資金的比重作為具體指標。前者主要反映家庭農場信貸資金的安全性與渠道的穩定性,后者反映家庭農場信貸需求和融資渠道的選擇情況。主要考慮家庭農場在獲取發展資金的過程中資金來源、融資渠道等因素對經營積極性和投資規模產生的影響。

4)技術風險。技術風險指標選取技術效率低引起的損失、科技手段與農場經營活動需求適配性低引起的損失作為具體指標。既考慮家庭農場經營者對現有資源尤其是機械、農資產品等資源的配置能力,又考慮到科技手段與農場生產經營活動的匹配程度與勞動力素質、科技水平和經營狀況的關系,以及對家庭農場生產效率和后續發展的影響。

5)政策風險。政策風險指標選取政策性農業保險補貼未覆蓋品種比率、政府扶持力度低引起的損失作為具體指標。前者直接反映農業保險保障水平和保險政策的健全程度,后者可以判斷政策制定、落實狀況和地方扶持力度情況。從農業補貼、保險等角度出發,系統性地考慮外部經濟形勢變化和政策變動對家庭農場生產經營的影響。

6)社會風險。社會風險指標選取農業社會化服務體系支持力度低引起的損失、農場生產經營成本的上漲幅度和合作社契約問題、電商平臺欺詐等行為造成的損失作為具體指標。既考慮到政府、合作社等組織對農場經營活動的支持情況,又考慮到生產成本是家庭農場收益狀況的重要影響因素,突出考慮“互聯網+”背景下,家庭農場與合作社、企業、電商平臺等載體合作過程中存在的不穩定性對農場可持續發展產生的影響。

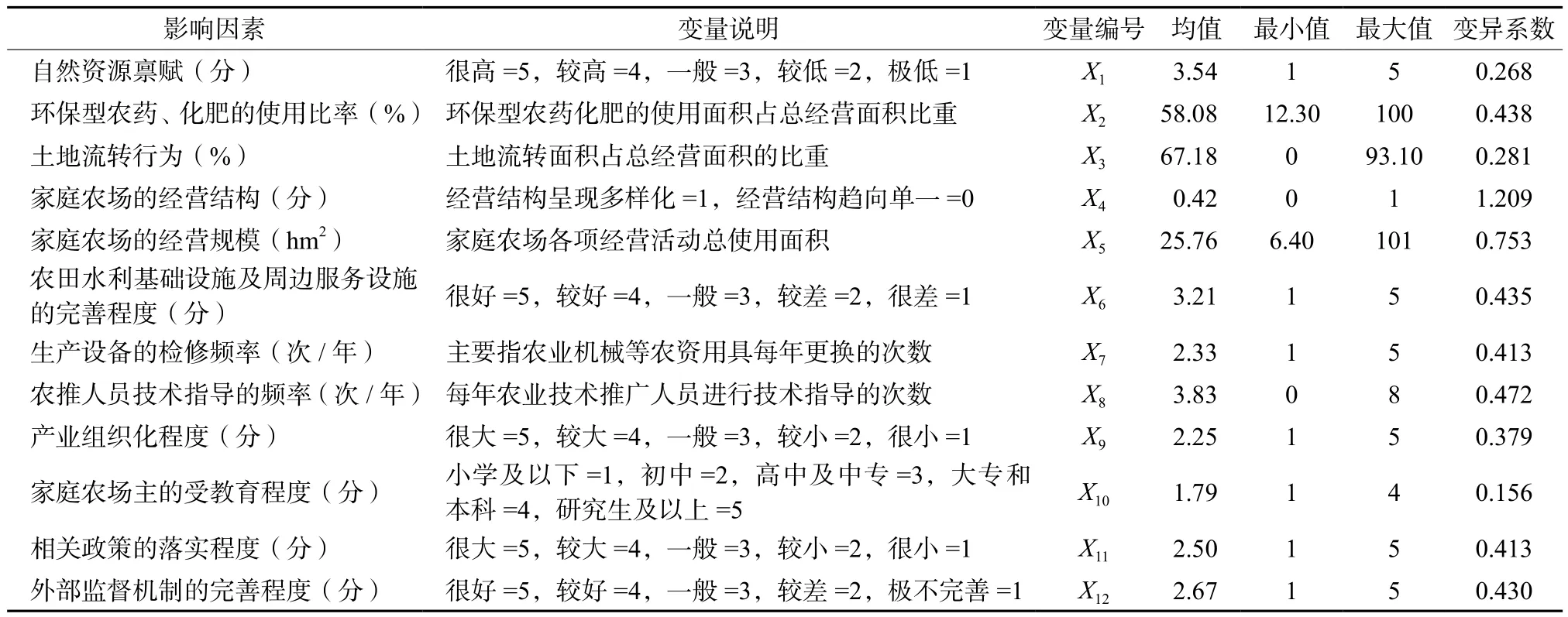

表1 家庭農場經營風險評價指標體系及數據特征Table 1 Evaluation index system and data characteristics of family farm business risks

本文采用李克特五級量表法對“農產品質量與中高端市場需求匹配度低引發的損失”、“內外部融資渠道支持力度低引起的損失”、“技術效率低引起的損失”、“科技手段與農場經營活動需求適配性低引起的損失”、“政府扶持力度低引起的損失”以及“農業社會化服務體系支持力度低引起的損失”等6項指標進行賦值,1~5分別表示“弱、較弱、一般、較強、強”;而洪澇、低溫凍害等災害發生的頻率、病蟲害造成的損失是一年內發生與農場經營風險相關的自然災害的次數;農產品市場價格的變動比率、借貸資金占家庭農場總經營資金的比重、政策性農業保險補貼未覆蓋品種比率、農場生產經營成本的上漲幅度均用比值來表示,而合作社契約問題、電商平臺的欺詐行為等造成的損失通過經濟數額方面的損失表示(表1)。

1.3 家庭農場經營風險影響因素選取

在對已有風險管理、家庭農場發展等相關文獻[25-27]的研究基礎上,結合黑龍江省的農業經營發展特點,將家庭農場經營風險的影響因素指標具體設置為自然資源稟賦、環保型農藥、化肥的使用比率、土地流轉行為、家庭農場的經營結構、家庭農場的經營規模、農田水利基礎設施及周邊服務設施的完善程度、生產設備的檢修頻率、農推人員技術指導的頻率、產業組織化程度、家庭農場主的受教育程度、相關政策的落實程度和外部監督機制的完善程度等。其中,自然資源稟賦反映了耕地資源、水資源以及與農業生產經營活動相關的其他資源促進農業生產的能力;環保型農藥、化肥的使用比率反映了家庭農場中有機農產品的比重;土地流轉行為指家庭農場中轉讓土地經營權的土地面積占總經營面積的比重;家庭農場的經營結構指農場生產的農產品類型和方式的多樣化程度;家庭農場的經營規模指農場的總經營面積;農田水利基礎設施及周邊服務設施的完善程度反映了農場生產經營所擁有的客觀外界支持情況;生產設備的檢修頻率體現了農場技術設備的使用情況;農推人員技術指導的頻率反映了政府和社會化服務組織對農場提供的技術支持情況;產業組織化程度反映了農場與其他組織聯系的緊密程度;家庭農場主的受教育程度體現了農場經營者的創新意識和管理理念的先進性;相關政策的落實程度體現了各經營主體對政策的貫徹執行程度;外部監督機制的完善程度反映了家庭農場經營過程中以政府、社會組織為主體的相關機制的健全程度(表2)。

表2 家庭農場經營風險影響變量的描述性分析Table 2 Descriptive analysis of the in fluencing factors of family farms’ business risks

1.4 數據來源

根據本研究構建的家庭農場經營風險測度指標體系,綜合考慮數據的可獲取性和有效性,于2016年8月—2017年8月通過調查問卷、實地走訪、郵件郵寄等方式對黑龍江省的部分家庭農場進行了實地調研。由于各市(縣)、地區家庭農場數量、經營情況和發展水平具有差異,按照地區經濟發展水平將黑龍江省13市(地區)劃分為高、中、低三組,每組選取100家經營規模在10 hm2以上的種植型家庭農場作為調研對象,總計發放問卷300份,實際回收283份,有效問卷269份,有效回收率為89.67%。

調查內容主要涉及家庭農場經營規模、產業結構、勞動力素質、收益情況、家庭農場主基本情況等信息,同時要求農戶選擇對自身農業生產影響最重要的風險因素進行排序,還向政府部門管理人員和相關統計部門收集了調研所在地的基本特征和經濟條件等信息。樣本數據統計顯示,黑龍江省家庭農場整體經營情況良好,農戶對經營風險認知水平狀況一般。

2 結果與分析

2.1 樣本描述性統計分析

1)家庭農場經營風險測度。在自然風險方面,最高與最低經濟損失之間相差10.80萬元,均值為3.66萬元(表1),表明病蟲害造成的經濟損失較高,且不同農場之間經濟損失的數額差距較大;每年洪澇、低溫凍害等災害發生的次數均值為2.50次,變異系數為0.578,表明自然災害發生頻率的地區差異較小,但發生頻率較高。在市場風險方面,農產品質量與中高端市場需求匹配度低引發的損失的均值為3.07,表明該地區農產品質量未能很好地滿足中高端市場需求;而農產品市場價格變動主要以水稻價格為例進行測度,其平均變動比率為7.31%,表明市場價格波動幅度較大。在融資風險方面,內外部融資渠道支持力度低引起的損失的均值為2.96,表明內外部融資渠道支持力度低引起的損失相對較低;而借貸資金占家庭農場總經營資金比重的均值為82.04%,表明農場面臨的融資風險極為顯著。在技術風險方面,技術效率低引起的損失的均值為2.42,變異系數為0.455,表明黑龍江省家庭農場的機械化水平低引起的損失較低,且不同農場之間差距較小;科技手段與農場經營活動需求適配性低引起的損失均值為2.63,表明科技手段與農場經營活動需求的適配性略高于平均水平,風險較低。在政策風險方面,政策性農業保險補貼未覆蓋品種比率的均值為24.63%,表明政策性農業保險補貼水平相對較高;而政府扶持力度低引起的損失的均值為3,表明不同地區政府對家庭農場支持方面與平均水平基本持平。在社會風險方面,農業社會化服務體系支持力度低引起的損失的均值為3.29,農資用具、機械、人工費用等生產成本上漲率的平均水平為6.92%,而合作社契約問題、電商平臺欺詐等行為引發的損失的均值為1.95萬元,表明合作社等社會化服務組織在為農場提供信息服務等方面的能力亟待提高,農場的生產成本上漲率較高,且農場在處理與合作社契約問題、電商平臺建設等方面仍需完善。

2)家庭農場經營風險影響因素。自然資源稟賦的平均得分處于較高等級,這表明家庭農場的自然資源條件較好;環保型農藥、化肥的使用比率是指環保型農藥化肥的使用面積占總經營面積比重,平均使用率為58.08%(表2),這表明目前環保型農藥、化肥使用程度較好,但仍存在上升空間;土地流轉行為的平均流轉程度為67.18%,但最大值與最小值之間相差93.10%,說明家庭農場的土地流轉現象普遍存在且差異較大;農場的經營結構均值為0.42,偏向于單一型結構;農場的經營規模(家庭農場各項經營活動總使用面積)為25.76 hm2,這表明各地家庭農場的經營規模存在一定差異;農田水利基礎設施及周邊服務設施的完善程度的均值為3.21,這說明家庭農場的農田水利設施及周邊的服務設施較為完善;生產設備平均一年檢修2次,檢修次數較少;農推人員平均每年進行4次技術指導,基本按季節進行技術指導;產業組織化程度的變異指數為0.379,說明各地區的差異程度較小;就家庭農場主的受教育程度而言,家庭農場主普遍集中在初中學歷,變異指數為0.156,表明各地家庭農場主的學歷差異很小;而相關政策的落實程度和外部監督機制的完善程度均達到一般等級。

2.2 家庭農場經營風險測度的相關分析

1)信度與效度檢驗。在形成因子載荷矩陣之前,本文進行了Cronbach’s Alpha信度檢驗,并通過Bartlett球形檢驗和KMO值進行效度檢驗。通過Cronbach’s Alpha這一最常用的信度系數來考察原始數據的內部一致性,分析問卷題項的穩定性和可靠性。通常情況下,如果Cronbach’s Alpha值高于0.7,則表明處于較高信度水平;如果該值較0.7低,則說明處于較低信度水平。利用SAS 9.4等統計軟件運行分析可知,Cronbach’s Alpha值為0.762,表明問卷題項指標之間的穩定性較強,具有較高的可信度。同時,經計算可得P值為0.000 1<0.001,表明指標之間的獨特性很弱,可以進行公因子的提取;KMO值為0.683,表明各指標間的相關性較強,具備因子分析的前提條件。

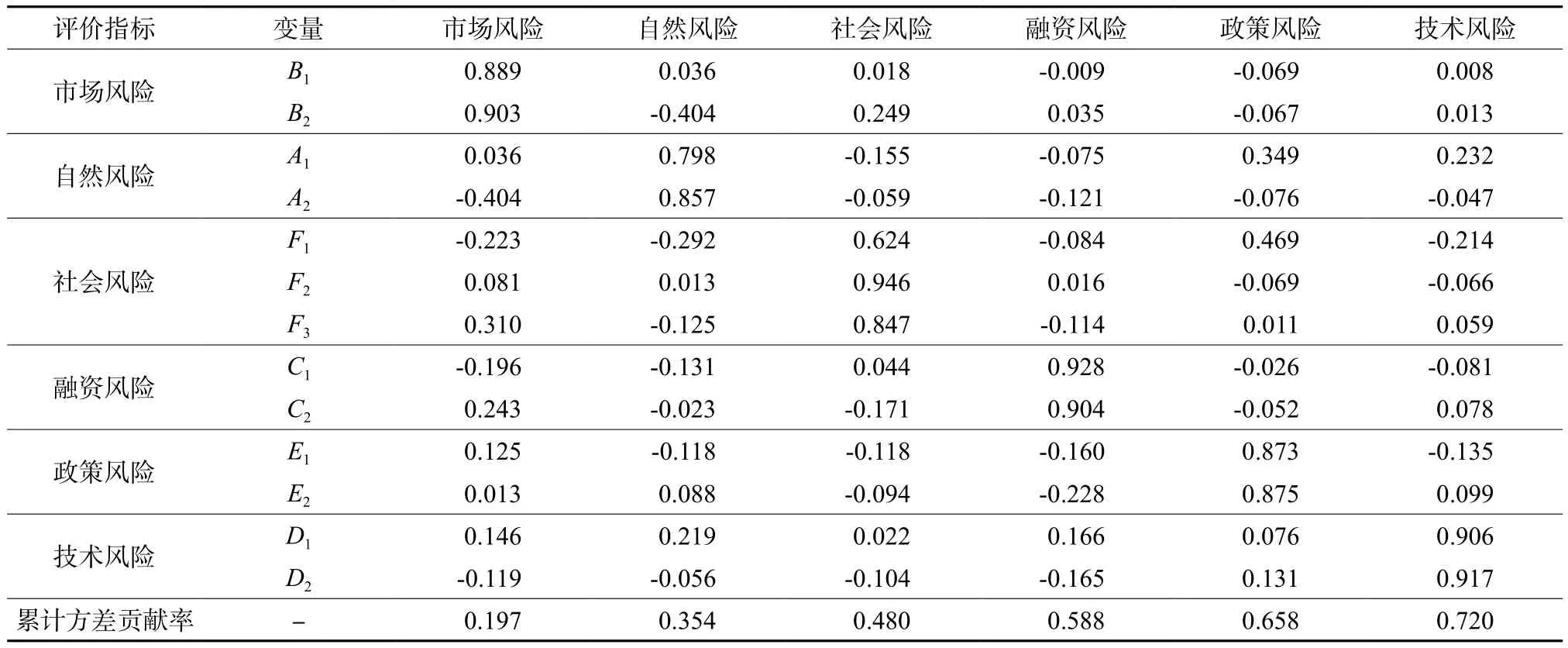

2)載荷矩陣累計方差貢獻率。載荷系數是表明各項公因子與各評價指標相關關系的系數,其絕對值越靠近1,公因子與指標之間的關系越密切。在獲取特征值與方差貢獻率的基礎上,本文采用最大方差正交旋轉法進行因子載荷矩陣變換,獲得各指標的載荷系數。通過逐項累加各項公因子的方差貢獻率可獲得其對應的累計方差貢獻率,以此來檢驗公因子的解釋能力。家庭農場經營中所面臨的自然風險、市場風險、融資風險、技術風險、政策風險和社會風險這6個公因子的累計方差貢獻率為72.0%(表3),這表明將家庭農場經營風險設置為上文中的6項風險是合理的決策,這6項公因子能夠在很大程度上涵蓋各具體指標中的信息,而6項公因子對家庭農場經營風險的關鍵性程度分別為:市場風險>自然風險>社會風險>融資風險>政策風險>技術風險。

表3 家庭農場經營風險評價體系因子分析結果Table 3 Result of factor analysis of the evaluation system for operating risks of family farms

2.3 家庭農場經營風險的影響因素分析

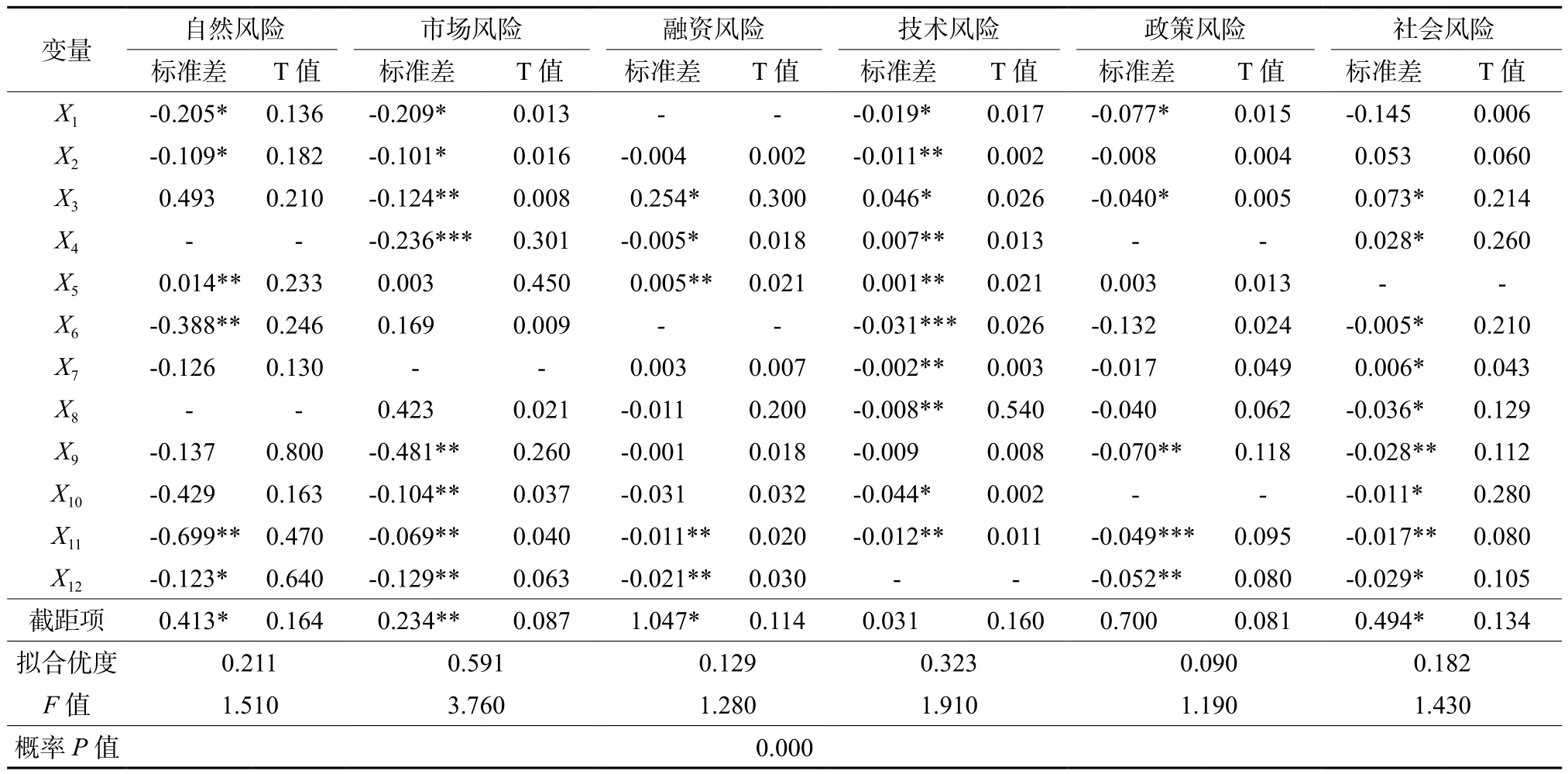

通過上文中的因子分析過程,可提取自然風險、市場風險、融資風險、技術風險、政策風險和社會風險這幾項公因子,保存相應因子得分,獲得這幾項風險的水平值,并將其作為SUR模型的因變量。本文運用SAS9.4統計軟件進行SUR模型回歸,分析各影響因素對自然風險、市場風險、融資風險、技術風險、政策風險和社會風險的影響(表4)。

自然資源稟賦對自然風險、市場風險、技術風險和政策風險均在10%的顯著水平上存在負向影響,對社會風險有負向影響但不顯著。自然資源稟賦主要指地理位置、氣候條件、自然資源蘊藏等對農業生產造成的影響。如果一個地區的自然稟賦相對匱乏,農戶應對風險的能力則相對較弱,該地區的病蟲害發生頻率、農產品質量、科技手段與農場經營活動需求適配性和政策扶持力度等也會在一定程度上受到影響。

表4 似不相關回歸模型的回歸結果Table 4 Regression results of seemingly unrelated regression model

環保型農藥、化肥的使用比率對自然風險、市場風險和技術風險均存在顯著負向影響,對融資風險、政策風險和社會風險影響并不顯著。過量使用非環保型農藥、化肥會導致土壤質量下降、水體污染,進而使農作物質量受到影響,不能滿足中高端農產品市場的需求。經過政府大力的宣傳和推廣,黑龍江部分地區已經開始使用環保型農藥、化肥,土壤質量下降、水體污染等問題均在一定程度上得到了控制、土壤和水體環境有所改善。

土地流轉行為對市場風險有顯著負向影響,對融資風險、技術風險和社會風險有顯著正向影響,對自然風險有正向影響但不顯著。土地流轉是關乎我國農業發展的重要問題,是影響家庭農場規模經營的重要因素。家庭農場主通過承包他人的土地獲取土地經營權,進行規模化經營,以此來提高土地利用效率,增加農業收入。但由于農民土地流轉意愿低、流轉機制不完善,導致家庭農場難以實現規模經營。此外,土地流轉過程中存在的合同糾紛、融資困難、科技與農業的匹配性低等問題會影響其經濟效益[28]。

家庭農場的經營結構對融資風險、市場風險有顯著負向影響,對技術風險、社會風險有顯著正向影響。部分地區家庭農場的經營結構較為單一,會在一定程度上降低科技手段與農業經營的適配性和經營效益、增加融資困難程度。

家庭農場的經營規模對自然風險、融資風險和技術風險均在5%的顯著水平上有正向影響。適度規模經營是家庭農場的一個重要特征,也是家庭農場區分于其他農業經營主體的一個重要方面。但經營規模如果不能保持在一個適度的范圍內,其應對自然風險、技術風險和融資風險的能力便會減弱,加大生產成本[29]。

農田水利基礎設施及周邊服務設施的完善程度對自然風險、技術風險和社會風險均存在顯著負向影響。自然風險包含了氣候、降雨等方面、社會風險包含了基礎設施建設和社會化服務等方面、技術風險包含了水利設施的技術效率水平等方面。農田水利等基礎措施的完善有助于充分利用自然資源,應對自然風險,減少因自然災害帶來的損失。同時,基礎設施的完善可以在一定程度上提高機械化水平和社會化服務水平,為家庭農場的生產經營活動提供強有力的支撐。

生產設備的檢修頻率對技術風險有顯著負向影響,對社會風險有顯著正向影響。生產設備的檢修頻率高能夠加快農業機械的更新換代,從而滿足家庭農場發展的技術需要,降低技術風險,但如果檢修頻率過高,會增加家庭農場的經營成本,使家庭農場主對設備檢修產生抵觸心理。

農推人員技術指導的頻率對技術風險和社會風險存在顯著負向影響,對其他風險的影響不顯著。農推人員是農村科技服務體系和農業社會化服務體系的基層力量,其提供的技術指導在一定程度上可以提高農戶的技術效率水平,實現科技化、現代化生產,增加農產品產量,提高農產品質量,從而增加農戶收入。

產業組織化程度對市場風險、政策風險和社會風險均存在顯著負向影響,對融資風險和技術風險有負向影響但不顯著。隨著組織化程度的提高,政策也需要做出相應調整,為了加快當地的產業發展,必須對制度加以完善,從而降低政策風險。此外,產業組織化程度還可以提升當地的社會化服務水平,加強家庭農場與其他農業經營主體之間的交流與合作,提高其應對農產品市場變化的能力,降低市場風險。

家庭農場主的受教育程度對市場風險、技術風險和社會風險均存在顯著負向影響。家庭農場主的受教育程度影響著其經營決策、市場意識和科學技術等方面,受教育程度高的家庭農場主學習能力強,接受新事物的速度快,能夠快速掌握先進的管理理念,在進行市場發展前景預測時往往更加準確;同時,也能夠更好地將科技手段運用在農業經營活動中,降低農業生產成本,提高農民的生產積極性和經營收益[30]。

相關政策的落實程度對各項風險均有顯著負向影響。相關政策包括農業補貼政策、農業保險政策、土地流轉政策等,這些政策的變動會在很大程度上影響政策執行的效果,不利于家庭農場主生產積極性的提高。政策的落實貫穿了家庭農場生產經營的全過程,政策落實情況越好,越有利于家庭農場的發展,各項風險的發生概率及造成的損失就越小[31]。

外部監督機制的完善程度對自然風險、市場風險、融資風險、政策風險和社會風險均存在顯著負向影響。外部監督機制包括政府、第三方的監督機制以及家庭農場的相關規章制度。自然風險涉及到病蟲害、極端氣候等災害的認定和補貼;市場風險涉及到了市場體制等,融資風險涉及到了金融機構等,社會風險涉及到了社會服務化水平和基礎設施建設等,政策風險涉及到補貼政策、土地流轉政策等。這些風險的產生與監督機制的完善程度有著不可分割的關系[32]。

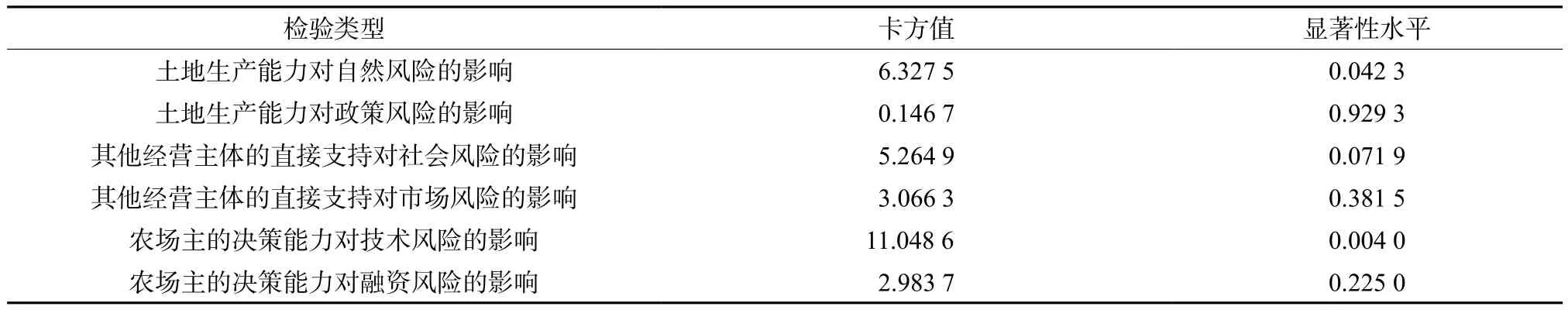

2.4 Wa ld約束檢驗

為了驗證上文SUR結果的合理性與科學性,采用Wald約束檢驗模型來進行檢驗(表5)。其中,將土地生產能力劃分為家庭農場的自然資源稟賦、環保型農藥化肥的使用比率、經營規模等;而其他經營主體的直接支持包括農田水利基礎設施及周邊服務設施的完善程度、產業組織化程度和外部監督機制的完善程度等。研究發現,土地生產能力對政策風險的宏觀影響并不顯著,而對自然風險產生了顯著影響,這表明,土地生產能力的強弱在一定程度上會影響自然風險的防控,對政策風險的防控等方面的作用較小;其他經營主體的直接支持對市場風險的宏觀影響并不顯著,而對社會風險產生了顯著影響,這表明,其他經營主體的直接支持主要體現在農田水利基礎設施及周邊服務設施、產業組織化、外部監督機制等社會層面的支持,而對于農產品市場方面的支持較少;農場主的決策能力對融資風險的影響不顯著,而對技術風險產生了顯著影響,這與農場主的決策能力與技術風險防范等能力息息相關,而與融資的關聯程度較小。綜上所述,似不相關回歸模型的結果具有較高的適用性。

表5 Wald約束檢驗結果Table 5 Results of Wald constraint test

3 結論與建議

3.1 結論

家庭農場作為適度規模經營的重要載體之一,是促進農業現代化發展,實現鄉村振興戰略的重要組成部分。近年來,隨著我國農業供給側結構性改革的不斷推進,家庭農場經營環境不確定更加復雜,迫切需要有效的控制與預警,防范系統性風險的發生。研究表明,市場風險和自然風險已經成為家庭農場經營過程中的主要風險,社會風險和融資風險對生產經營的影響次之,政策風險和技術風險對家庭農場的發展影響較小。而土地流轉效率、農田水利基礎設施建設、家庭農場主受教育程度和相關政策的落實程度以及監督機制等都在不同程度上顯著影響了經營風險的發生。

鑒于我國社會經濟發展的地區不平衡性,黑龍江省發展家庭農場必須因地制宜,從農場主、政府、社會等多方面齊頭并進,防范家庭農場經營風險的發生,保證家庭農場健康發展。

3.2 建議

1)推動農產品價格市場化調控,創新金融服務模式。為了減小外部經濟形勢變化對家庭農場生產經營造成的影響,黑龍江省各地區應將市場化改革與政府宏觀調控相結合,調控農產品價格的不合理波動,穩定農產品價格走向,規范農業經營市場環境;充分發揮市場的作用,建立合理的農產品庫存機制,嚴禁流通中的農產品炒價現象。同時,融資困難是制約家庭農場規模發展的重要因素,黑龍江省應構建新型農村融資服務體系,提供多元化金融服務,拓寬融資渠道,加大新型融資方式的推廣力度;提高貸款額度、減少農戶貸款條件限制,適當降低貸款利率,減輕農戶的融資壓力。

2)完善社會化服務體系,推進農業信息交流。社會化服務體系的不健全會嚴重阻礙家庭農場的快速發展,因此,黑龍江省要持續推進農村基礎配套設施的更新升級,著重改善農田水利基礎設施建設,增大對田間道、溝渠等設施的建設投入,提高基礎化設施完備程度;同時,還要加強信息化交流建設,建立農業信息共享平臺,促進生產要素信息自由流動,解決供求雙方的信息不對稱等問題;設立第三方監督管理機制,完善農產品信用評估體系,對農戶的信用進行評級,為黑龍江省發展家庭農場提供便利。

3)完善相關政策制度,提高土地流轉效率。第一,完善農業相關保險政策。黑龍江省應該結合自身農業發展特點,有效提升政策性農業保險的保障水平,增加農業保險品種,降低保險門檻,提高農業保險的補貼比例;提高農村社保水平,創新社會保障模式,從制度上保護農民的養老權,弱化土地養老的功能,減少農民的后顧之憂,從而促進土地流轉的發生。第二,完善土地流轉、租賃、承包等有利于家庭農場發展的政策體系。家庭農場發展需要政府發揮主導作用,完善家庭農場的準入、考核、退出機制,創建土地流轉管理中心,搭建土地產權交易平臺。黑龍江省在制定對家庭農場等農業新型經營主體的扶持政策時,要因地制宜,針對不同地區的實際情況,制定適合、有利于家庭農場發展的政策。

4)提高家庭農場主管理能力,加強家庭農場與其他農業經營主體的長效合作。家庭農場主是農場發展經營戰略的制定者、實施者,其個人特質會影響家庭農場的高效成長。因此,黑龍江省應該加大對農場經營者的管理培訓力度,提高家庭農場主的企業家才能,培養其戰略決策和經營管理能力,提高家庭農場主風險管理能力,大力培育知識型、技能型、創新型的新型職業農民;此外,黑龍江省還要積極引導家庭農場與其他農業經營主體進行合作,對于大規模農戶采取專業化合作社模式,對于中小規模農戶采取家庭農場模式,扶持種養結合等多模式兼業模式發展,引入農業企業,采取“家庭農場+龍頭企業”、“公司+合作社+家庭農場”等多產業模式發展。

參考文獻:

[1] 萬江紅, 蘇運勛. 村莊視角下家庭農場的嵌入性分析——基于山東省張村的考察[J]. 華中農業大學學報(社會科學版),2016(6): 64-69, 144.Wang J H, Su Y X. The embedding analysis of family farms from the perspective of village—Based on the survey of Zhang Cun, a village of Shandong Province[J]. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition), 2016(6): 64-69,144.

[2] 任重, 薛興利. 家庭農場發展問題研究綜述[J]. 理論月刊,2016(4): 118-122.Ren Z, Xue X L. A summary of research on family farm development[J]. Theory Monthly, 2016(4): 118-122.

[3] 劉德娟, 周瓊, 曾玉榮. 我國種植業家庭農場發展案例研究[J].經濟縱橫, 2016(2): 78-83.Liu D J, Zhou Q, Zeng Y R. A case study on the development of family farm in China[J]. Economic Review, 2016(2): 78-83.

[4] 蘭勇, 謝先雄, 易朝輝. 中國式家庭農場發展: 戰略意圖、實際偏差與矯正路徑——對中部地區某縣的調查分析[J]. 江西社會科學, 2015, 35(1): 205-210.Lan Y, Xie X X, Yi Z H. The development of Chinese-style family farm: Strategic intention, actual deviation and correction path—The analysis of the investigation of a county in Central China[J].Jiangxi Social Sciences, 2015, 35(1): 205-210.

[5] 施國慶, 伊慶山. 現代家庭農場的準確認識、實施困境及對策[J]. 西北農林科技大學學報(社會科學版), 2015, 15(2): 135-139.Shi G Q, Yin Q S. Accurate understanding, implementation difficulties and countermeasures of modern family farms[J].Journal of Northwest A&F University (Social Science Edition),2015, 15(2): 135-139.

[6] 岳正華, 楊建利. 我國發展家庭農場的現狀和問題及政策建議[J]. 農業現代化研究, 2013, 34(4): 420-424.Yue Z H, Yang J L. Current situation, problems and policy suggestions for development of family farm in China[J]. Research of Agricultural Modernization, 2013, 34(4): 420-424.

[7] 高強, 孔祥智, 邵鋒. 工商企業租地經營風險及其防范制度研究[J]. 中州學刊, 2016(1): 43-48.Gao Q, Kong X Z, Shao F. Study on the risk for the rented land management of industrial and commercial enterprises and its prevention system[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2016(1):43-48.

[8] 張燕媛, 袁斌, 陳超. 農業經營主體、農業風險與農業保險[J].江西社會科學, 2016, 36(2): 38-43.Zhang Y Y, Yuan B, Chen C. Agricultural management entities,agricultural risk and agricultural insurance[J]. Jiangxi Social Sciences, 2016, 36(2): 38-43.

[9] De Mey Y, Wauters E, Schmid D, et al. Farm household risk balancing: Empirical evidence from Switzerland[J]. European Review of Agricultural Economics, 2014, 43(4): 1-12.

[10] 張悅, 劉文勇. 家庭農場的生產效率與風險分析[J]. 農業經濟問題, 2016, 37(5): 16-21, 110.Zhang Y, Liu W Y. Analysis of production ef ficiency and risks of family farm[J]. Issues in Agricultural Economy, 2016, 37(5): 16-21, 110.

[11] 王建華, 楊晨晨, 徐玲玲. 家庭農場發展的外部驅動、現實困境與路徑選擇——基于蘇南363個家庭農場的現實考察[J].農村經濟, 2016(3): 21-26.Wang J H, Yang C C, Xu L L. The external drive, realistic predicament and path choice of the development of family farm—Based on the reality inspection of 363 family farms in the south of Jiangsu Province[J]. Rural Economy, 2016(3): 21-26.

[12] 呂惠明, 朱宇軒. 基于量表問卷分析的家庭農場發展模式研究——以浙江省寧波市為例[J]. 農業經濟問題, 2015(4): 19-26.Lü H M, Zhu Y X. Research on the development mode of the family farm: Base on the quantitative analysis of the questionnaire:Case of Ningbo City, Zhejiang Province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015(4): 19-26.

[13] 肖娥芳. 農戶家庭農場經營風險認知狀況及其影響因素研究[J].商業研究, 2017(3): 175-182.Xiao E F. Research on farmers’ operation risk perception of family farm and its in fluence[J]. Commercial Research, 2017(3): 175-182.

[14] 孔令成, 鄭少鋒. 家庭農場的經營效率及適度規模——基于松江模式的DEA模型分析[J]. 西北農林科技大學學報(社會科學版), 2016(5): 107-118.Kong L C, Zheng S F. Research on operating efficiency and moderate scale of family farm—Based on DEA model’s analysis of Songjiang model[J]. Journal of Northwest A&F University(Social Science Edition), 2016(5): 107-118.

[15] 趙鯤, 趙海, 楊凱波. 上海市松江區發展家庭農場的實踐與啟示[J]. 農業經濟問題, 2015, 36(2): 9-13, 110.Zhao K, Zhao H, Yang K B. Practice and enlightenment of the development of family farms in Songjiang District, Shanghai City[J]. Issues in Agricultural Economy, 2015, 36(2): 9-13, 110.

[16] Hazell P B R. Application of risk preference estimates in firmhousehold and agricultural sector models[J]. American Journal of Agricultural Economic, 1982, 64(2): 384-390.

[17] Boggess W G, Amman K A, Hanson G D. Importance, causes, and management responses to farm risks: Evidence from Florida and Alabama[J]. Southern Journal of Agricultural Economics, 1985,17(5): 105-116.

[18] 黃琦, 陶建平. 2008~2014年家庭農場研究動態及展望——基于文獻計量方法[J]. 經濟體制改革, 2016(4): 83-88.Huang Q, Tao J P. Research trends and perspectives on China’s family farm from 2008 to 2014—Based on Bibliometric methods[J]. Reform of Economic System, 2016(4): 83-88.

[19] 高強, 劉同山, 孔祥智. 家庭農場的制度解析: 特征、發生機制與效應[J]. 經濟學家, 2013(6): 48-56.Gao Q, Liu T S, Kong X Z. Institutional analysis on family farms:Features, occurrence mechanism and effects[J]. Economist,2013(6): 48-56.

[20] 廖長林, 熊桉. 湖北省種植業新型經營主體發展與規模經營研究[J]. 湖北社會科學, 2015(11): 60-66.Liao C L, Xiong A. Research on the development of new operating main bodies in crop farming and its scale operation in Hubei Province[J]. Hubei Social Sciences, 2015(11): 60-66.

[21] 何勁, 熊學萍. 家庭農場績效評價: 制度安排抑或環境相容[J].改革, 2014(8): 100-107.He J, Xiong X P. The family farm performance evaluation:Institutional arrangements or environmental compatibility[J].Reform, 2014(8): 100-107.

[22] 張煥勇, 周志鵬, 浦徐進. 農產品供應鏈視角下的家庭農場銷售渠道模式選擇[J]. 商業研究, 2016(10): 130-137.Zhang H Y, Zhou Z P, Pu X J. The channel-selecting of family farm under agricultural product supply chain[J]. Commercial Research, 2016(10): 130-137.

[23] 張學艷. 家庭農場外部結構表現及優化分析[J]. 江西財經大學學報, 2016(4): 85-92.Zhang X Y. An analysis of the external structure of family farms and its optimization[J]. Journal of Jiangxi University of Finance and Economics, 2016(4): 85-92.

[24] 饒旭鵬. 國外農戶經濟理論研究述評[J]. 江漢論壇, 2011(4):43-48.Rao X P. A Review of the research on the theory of foreign farmers’ economic[J]. Jianghan Tribune, 2011(4): 43-48.

[25] 劉啟明. 家庭農場內涵的演變與政策思考[J]. 中國農業大學學報(社會科學版), 2014, 31(3): 86-94.Liu Q M. The evolution of the connotation of family farm and related policy Considerations[J]. Journal of China Agricultural University (Social Sciences Edition), 2014, 31(3): 86-94.

[26] 王勇. 家庭農場和農民專業合作社的合作關系問題研究[J]. 中國農村觀察, 2014(2): 39-48, 93-94.Wang Y. Research on co-operational relationships of family farms and farmer specialized cooperatives[J]. China Rural Survey,2014(2): 39-48, 93-94.

[27] 李雙鵬, 陳永富. 家庭農場發展中若干問題研究——以浙江省為例[J]. 農業現代化研究, 2014, 35(6): 715-720.Li S P, Chen Y F. Issues of family farm development: A case of study of Zhejiang Province[J]. Journal of China Agricultural University (Social Sciences Edition), 2014, 35(6): 715-720.

[28] 劉靈輝, 鄭耀群. 家庭農場土地征收補償問題研究[J]. 中國人口·資源與環境, 2016, 26(11): 76-82.Liu L H, Zheng Y Q. Study on land acquisition compensation of family farms[J]. China Population, Resources and Environment,2016, 26(11): 76-82.

[29] 蔡瑞林, 陳萬明. 糧食生產型家庭農場的規模經營: 江蘇例證 [J]. 改革, 2015(6): 81-90.Cai R L, Chen W M. Scale management of family farms in grain production: Case of Jiangsu Province[J]. Reform, 2015(6): 81-90.

[30] 劉文勇, 張悅. 家庭農場的學術論爭[J]. 改革, 2014(1): 103-108.Liu W Y, Zhang Y. Academic dispute on the family farm[J].Reform, 2014(1): 103-108.

[31] 郭熙保, 馮玲玲. 家庭農場規模的決定因素分析: 理論與實證[J]. 中國農村經濟, 2015(5): 82-95.Guo X B, Feng L L. An Analysis of the determinants to the size of family farm: Theory and empirical study[J]. Chinese Rural Economy, 2015(5): 82-95.

[32] 陳楠, 郝慶升. 家庭農場發展環境要素分析與實證驗證——基于吉林延邊的調查數據[J]. 農業現代化研究, 2017, 38(3): 429-436.Chen N, Hao Q S. Empirical study on the environmental elements of family farm’s development: Based on the survey data from Yanbian of Jilin Province[J]. Research of Agricultural Modernization, 2017, 38(3): 429-436.