農機購置補貼政策增強了農機企業盈利能力嗎?

——基于中國工業企業數據的實證分析

章淑穎,王玉霞,張宗毅

(1. 南京師范大學商學院,江蘇省創新經濟研究基地,江蘇 南京 210023;2. 農業部南京農業機械化研究所,江蘇 南京 210014)

隨著人口老齡化加劇和農業人口的逐漸減少,農業機械化發展問題越來越受到社會各界的廣泛關注。2018年中央1號文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》提出“進一步提高大宗農作物機械國產化水平”,再次彰顯了國家對農業機械化發展的高度重視,而農機企業作為產業鏈中的重要環節對農業機械化的發展具有重要的影響,就此而言,有效評估農機企業的盈利能力使其適應農機化發展需求就顯得尤為重要。我國從2004年開始實施農機購置補貼政策,給購買農機的農戶予以30%左右的補貼。隨著政策惠及范圍的擴大,農機購置補貼中央財政資金規模也快速擴張,從2004年的7 800萬元逐年上升至2016年的237.55億元,2017年降至186億元。農機購置補貼政策實施10多年,是我國農機工業快速發展的黃金時期,規模以上農機企業主營業務銷售產值從2004年的510.62億元增長到2016年的4 516.39億元,12年增加了近8倍;規模以上農機企業凈利潤從2004年的9.8億元增長到2016年的255.24億元。那么,規模以上農機企業凈利潤與歷年農機購置補貼金額的趨勢高度契合是否意味著農機購置補貼政策對農機企業的盈利起到了正向貢獻?也許答案是顯而易見的,但這種正向作用有多大?是否可持續?畢竟近年來已經有報道指出虧損農機企業數正同比增加,拖拉機等主要補貼產品銷量出現大幅度下滑[1]。此外,購機補貼政策對不同子行業的影響有差異嗎?這些問題均缺乏及時的研究。

農機購置補貼作為農業補貼政策的重要組成部分,得到國內外學者廣泛關注和大量研究,目前相關研究主要集中在:1)農機購置補貼對農戶購機決策的影響。如Gustafson等[2]研究發現購機補貼政策只影響購買的時間點而不影響其投資額;Napasintuwong和Emerson[3]研究表明在自然條件相對較差的地區,由于生活支出占比較高,農戶傾向于減少農機投資支出。2)對農戶收入和糧食生產的影響。農機購置補貼不僅對農戶[4-7]、農機作業服務提供者[8]等直接受益對象具有顯著的影響,同時對糧食生產[9-12]也具有不可忽視的作用。3)對農機化水平或農機保有量的影響[13-15]。這些研究均認為政府提供農機補貼有助于農民獲得農機化服務,減少農業發展的阻礙。只有少量的文獻研究了農機購置補貼政策對農機工業或農機企業的影響。一些學者對農機購置補貼政策的作用予以肯定,如李農和萬祎[16]研究發現農機購置補貼政策促進了農機市場供需逐步趨于均衡,通過市場調節促進農機市場健康發展及農民增收。而另一些學者對政策的現實意義提出了質疑,如顧正祥[17]分析認為我國農機企業對購機補貼政策的依賴性太強,隨著機械化水平的提高,未來農機購置補貼額會逐步減少,這將對農機產業帶來一定的沖擊;徐慧和周應恒[18]研究表明農機購置補貼政策的實施并未起到促進我國農機行業技術效率提高的作用。亦有部分文獻對農機工業本身發展狀況展開了研究分析。這些文獻認為我國農機工業存在產業集中度較低[19]、低端產品過剩、高端產品和薄弱環節的產品供給不足、服務同質化嚴重等問題[20],我國農機工業缺乏原創性自主知識產權的高端技術產品[21-23],企業需要不斷進行結構調整和管理升級,轉變粗放的發展方式,由高速度、高增長向高質量、高效益轉變[24]。研究企業盈利能力影響因素的相關文獻相對較多,歸納起來主要包括:企業資本結構、企業資產結構、公司治理結構等反映企業管理水平和資產運營效率的微觀因素[25-30];企業創新與價值鏈擴張之間的互動關系因素[31];國家財稅補貼、產業集中度、產品價格等宏觀因素[32-35]。

通過以上回顧和分析,可以發現:1)已有關于農機購置補貼的研究較多地集中在政策對農戶購機決策、農戶收入、農機化發展和農機保有量的影響,僅有少量文獻研究其對農機產業的影響,但多側重于農機工業發展的現狀、問題和對策等方面,對農機工業盈利能力幾乎沒有涉足,更沒有從微觀角度研究購置補貼政策對農機工業企業盈利能力的影響。2)對企業盈利能力影響因素研究較為成熟,然而已有研究多以上市公司為研究對象,但2 000多家規模以上農機制造企業中目前僅4家上市公司,即一拖股份、星光農機、中聯重科(其下屬中聯重機股份有限公司)和悅達投資(其下屬江蘇悅達智能農業裝備有限公司),也沒有研究企業盈利能力的文獻專門將農機購置補貼政策考慮為解釋變量。因此,研究農機購置補貼對農機企業盈利能力的影響幾乎處于空白。

為了彌補相關研究空白,本文基于農機企業的微觀財務數據,在分析農機購置補貼政策對農機企業盈利能力的影響機理的基礎上,構建農機市場供需變化的理論模型,并利用面板數據進行實證檢驗,探討現行農機購置補貼政策對農機工業企業盈利能力的影響方向與大小、影響隨時間的變化以及在不同子行業的差異,以期為提高我國農機企業的盈利能力提供一定的參考依據。

1 理論假設

為了更加全面客觀地刻畫出農機購置補貼政策影響農機工業企業盈利能力的作用機理,建立從宏觀產業政策到微觀公司盈利能力之間的傳導機制,首先應厘清農機購置補貼政策對農機工業企業的動態影響機理。為了簡化分析,將政策實施對農機工業企業的影響簡要分為兩個階段。

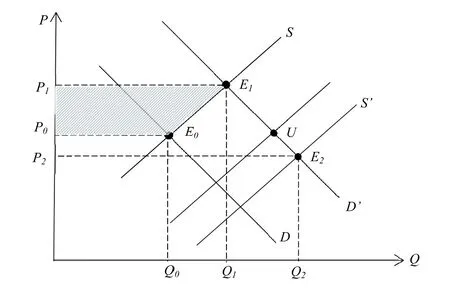

第一階段為農機行業“量價齊增”階段。在這個階段,30%比例的掛鉤補貼資金大大降低了農戶的購機成本,提高了農戶對農業機械的購買力,尤其拉動了原本收入不高、但有強烈購買意愿的那部分農民的購買需求,將其購買意愿轉化為真實需求,從而刺激了農機市場(圖1)。從該圖可以看出,如果把S作為農機消費市場的供給曲線,D為需求曲線,農機購置補貼實施之前需求和供給在點E0處達到均衡,農機購置補貼的實施刺激了需求的擴大,使得需求曲線D向右移動至D’,而供給曲線在短期未能及時發生變化的情況下,新的需求曲線將與供給曲線S相交于新的均衡點E1,農機產品價格P和銷售數量Q均得到提高。農機購置補貼政策使得市場需求擴張,產能利用率提高,銷售收入增加,從而利潤上升,營業利潤提高。在圖1中,四邊形即E1E0P0P1為農機購置補貼實施后農機工業企業增加的生產者剩余。對于農機企業而言,農機銷售數量和價格同時增加,進而營業收入增加,營業利潤提升,利潤率也大幅提升。顯而易見,在農機購置補貼政策實施的第一階段,其政策效應表現為對農機企業盈利能力正向提高。

圖1 農機購置補貼政策引起的農機市場供需變化Fig. 1 Market supply and demand dynamics

第二個階段為“量穩價跌”的過度競爭階段。這個階段大量國內外企業被補貼政策所吸引,紛紛進入農機制造行業,產能出現過剩,競爭日趨激烈。國內制造企業通過業務轉型進入農機市場,而那些原本就對我國出口的外國農機企業則進一步在中國并購或直接投資建廠以獲取更多的市場份額。然而新進企業數量的增加對農機企業盈利能力的影響如何,其結果具有不確定性。如圖1所示,大量新企業的進入使得市場供給增加,競爭加劇,供給曲線S右移至S’,與需求曲線相交于E2點,此時產品銷售數量增加,價格也隨之下降。在圖形中,并不能簡單判斷這一階段農機企業盈利能力的變化。

一方面,國內企業的集聚能產生規模經濟效應,節約成本,提高經濟效益;同時,通過信息和人力資本的交流交換,外資企業的進入為我國農機工業帶來了先進的技術和管理經驗,形成技術溢出效應。規模經濟效應和技術溢出效應均對農機企業的盈利能力具有正向的影響。另一方面,補貼政策不僅吸引了制造能力較強的工程機械和外資企業進入市場,也吸引了大量小作坊趁勢而入,導致市場出現過度競爭,而一些不良企業利用購機補貼制度漏洞,出現“大馬拉小車”行為,更是起到了“劣幣逐良幣”的效果。行業內市場競爭加劇,農機產品同質化嚴重,高端產品供給不足;新進企業技術相對落后、裝備制造能力不強,導致低端產品產能過剩;加之農機購置補貼實施至今已10余年,市場需求趨于飽和,引起行業銷量下滑。這些因素都將導致企業盈利能力不升反降。然而市場容量畢竟有限,這一階段的政策效應可能最終表現為競爭加劇、企業盈利能力下降。據中國農業機械工業年鑒統計,近年來,大中型拖拉機產量增速放緩,小型拖拉機產量出現負增長,收獲機械產量上下波動幅度較小。總體而言,農業機械產量相較“黃金十年”的快速增長處于相對平穩的狀態。

此外,根據農機購置補貼的實施辦法,補貼范圍覆蓋10個左右的大類、40多個小類、140個左右的品目,然而在具體實施過程中補貼資金主要集中在動力機械(即拖拉機制造業)和收獲機械(屬于機械化農業和園藝機具制造業),其它機械補貼較少。

根據以上分析,可以提出假設:1)購機補貼政策對具體微觀企業的盈利能力影響可能是倒“U”型的趨勢。某個時間點之前,補貼的增加使得需求增加,在沒有新的產能進入之前或者新的產能沒有同步跟上之前,農機價格將快速上漲進而提高農機企業的生產者剩余及盈利能力;但隨著新企業的進入和原有企業的產能加大,總產能增加,行業競爭加劇,到達拐點之后,價格的降低使生產者剩余逐漸減少,直至對農機行業平均盈利能力造成負向影響。2)由于產能與需求匹配錯位,前期供給相對偏緊,利潤增加,后期產能增速過快,競爭促使利潤下降。因此,農機購置補貼政策對農機工業企業盈利能力的影響一開始表現為正向遞增,隨著時間的推移和補貼資金的持續增加,開始遞減甚至為負。3)基于補貼金額的分配狀況,拖拉機制造和機械化農業與園藝機具制造兩個行業的補貼力度最強。因此,處于不同行業的農機企業受到農機購置補貼政策的影響不同,其中拖拉機制造和機械化農業與園藝機具制造兩個子行業受到政策影響最大。

2 研究方法

2.1 數據來源

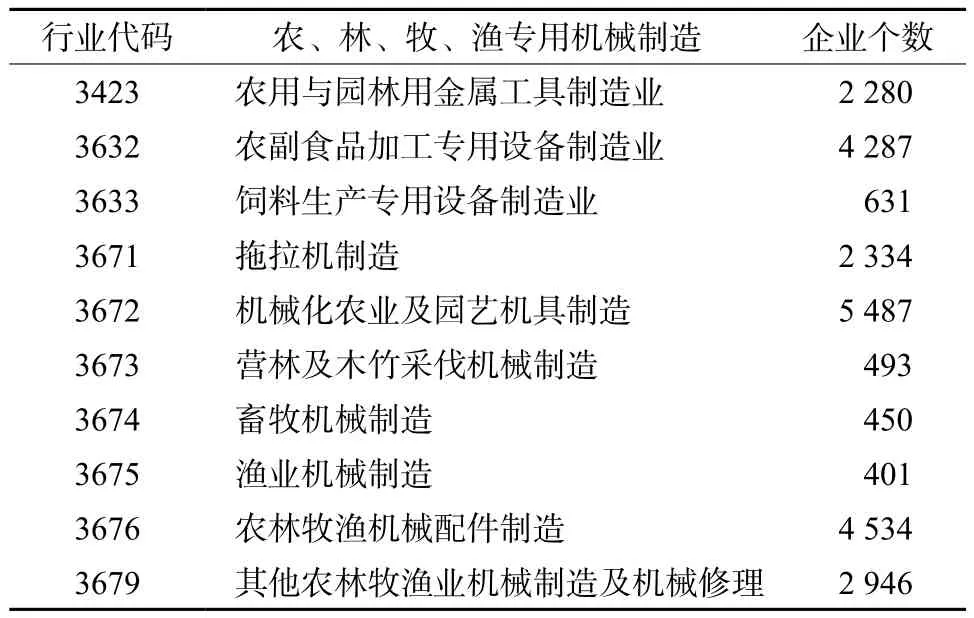

本研究中的企業財務數據來源于《中國工業企業數據庫》,該數據庫涵蓋了全部國有企業以及規模以上(銷售收入在500萬元以上,2011年之后改為2 000萬元以上)的非國有企業,目前最新可獲得數據截止至2013年。為了更加準確地進行實證分析,本研究對該數據庫進行了進一步處理。一是剔除2010年數據。由于《中國工業企業數據庫》2010年的數據難以獲得可信任的來源,因此本研究剔除2010年的數據,以確保數據獲取的可靠性,最終選取的時間節點為1998—2009年和2011—2013年共15年。二是匹配行業代碼。為保持前后一致,根據《國民經濟行業分類新舊類目對照表》,本研究對4位數行業代碼進行了重新編碼匹配,最終得到了農用與園林用金屬工具制造業、農副食品加工專用設備制造業、飼料生產專用設備制造業、拖拉機制造等10個行業層面的數據(表1)。三是剔除異常的樣本觀測值。剔除包含從業人數小于10人,工業增加值、工業總產值、工業銷售產值、固定資產原值、固定資產凈值和各項投入為負,固定資產原值小于固定資產凈值,工業增加值、中間投入大于工業總產值,固定資產原值小于5萬元等5種情況異常樣本觀測值。

表1 行業代碼對照表Table 1 Industry code comparison table

2.2 模型構建

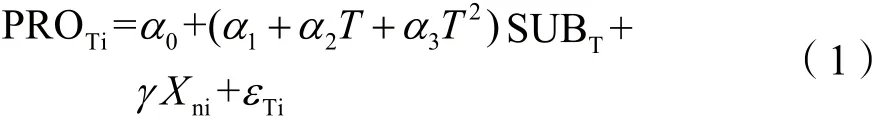

為驗證農機購置補貼政策對農機工業企業盈利能力的影響方向和大小的變化,本文構建的第一個實證模型為:

式中:i表示第i個企業,PRO代表具體某個農機企業盈利能力,α0、α1、α2、α3是常數項,γ為常數向量,SUBT為第T年全國的中央級農機購置補貼資金數量,Xni表示影響第i個農機企業盈利能力的控制變量向量,εTi為誤差干擾項。由于農機購置補貼是直接補貼給農戶,無法得到各個行業的具體年度數據,其補貼力度的大小用歷年農機購置補貼金額來代表。為方便數據處理,令1998年T=1,1999年T=2,依次類推。

根據本研究關于農機購置補貼政策對農機工業企業盈利能力的影響方向和大小變化的推論,如果公式(1)中時間T的一次項為正、二次項為負,則表明購機補貼政策對農機工業企業的盈利能力影響確實先上升后下降,則該推論得到驗證。

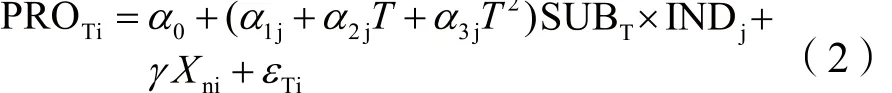

根據本研究關于農機購置補貼政策對不同子行業的農機工業企業盈利能力的影響的推論,將公式(1)中的補貼項加上行業分類變量交互項,即第二個實證模型為:

式中:INDj表示第j個子行業虛擬變量,j取值對應表1中行業代碼。不同的子行業估計出的系數α1j、α2j、α3j大小和顯著性將都有所差異,且拖拉機制造和機械化農業及園藝機具制造兩個被重點補貼的子行業顯著性最高,補貼對其影響最大,則表明關于不同子行業政策對其盈利能力影響的推論成立。

2.3 變量選擇

1)農機工業企業盈利能力。對公司盈利能力的分析大多建立在公司三大財務報表的基礎之上,以銷售毛利率、銷售凈利率、投資報酬率等指標來評價,目前尚不存在統一的衡量指標。考慮到測度指標的科學性和全面性以及數據的可得性和代表性,本研究選取了資產回報率指標。

資產回報率(Return on Assets,ROA),又稱資產收益率,用來衡量每單位資產創造的收益。資產回報率越高,表示企業資產運用的效率越高,企業經營管理的效果良好,盈利能力較強。資產回報率計算方法為:

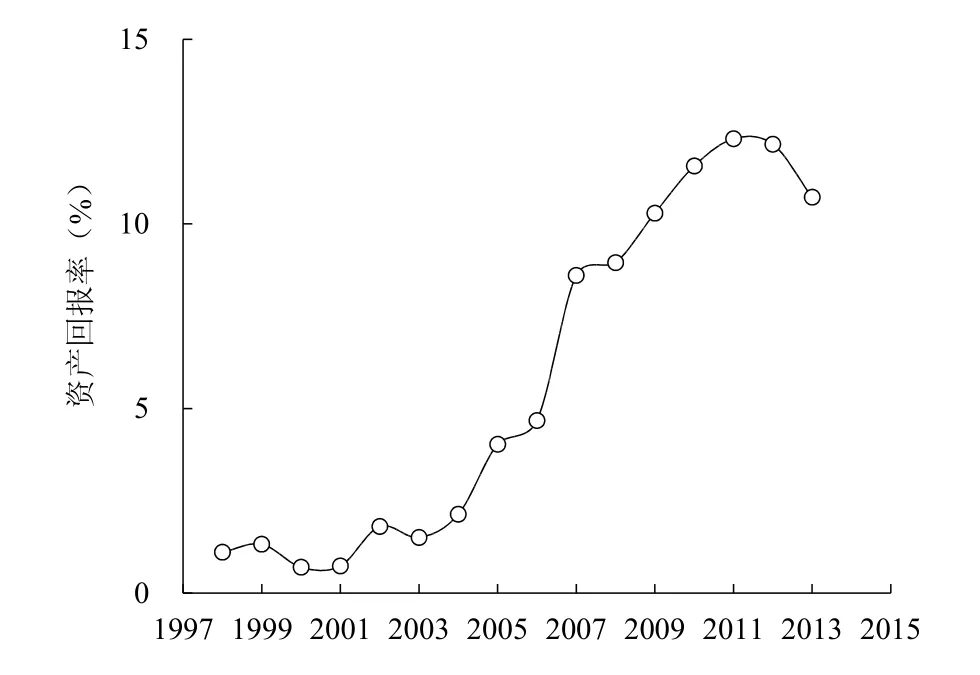

式中:NP代表凈利潤(利潤總額與所得稅費用之差),IE代表利息費用,EITR代表企業所得稅稅率,IA代表期初資產。歷年資產回報率見圖2。

圖2 1998—2013年農機工業企業資產回報率Fig. 2 Return on assets of agricultural machinery industry in 1998-2013

2)其他控制變量。參照已有研究文獻,在考察企業盈利能力的影響因素時,選取了企業規模、企業經營年限、主營業務收入、資產結構等作為控制變量。

企業規模(FIX)。選取會計科目“固定資產合計”作為企業規模的指標,用固定資產的規模來衡量企業的規模。當企業規模越大,可能帶來企業內部規模效應,節約生產成本,從而提高利潤;但同時規模過大也可能導致企業組織管理難度增加、信息傳遞成本增加,使企業決策效率低下,從而導致盈利能力的下降。企業規模對其盈利能力的影響方向未知。

企業經營年限(AGE)。企業經營年限=出現年份-成立年份+1。Adizes[36]在《企業生命周期》一書中,將企業成長過程分為孕育期、青春期、盛年期、官僚期、死亡期等共10個階段,認為企業建立初期決策相對靈活,較容易進行變革,但可控性差,難以預測其行為;而當企業進入老化期,企業對其行為的控制力較強,但靈活性較差。因此處于不同成長周期的企業,其盈利能力的變化方向不同。

主營業務收入(INC)。主營業務收入作為企業利潤的主要來源,是企業日常銷售商品、提供勞務所產生的收入,代表了一個企業所處的行業特征。其影響方向預期為正。

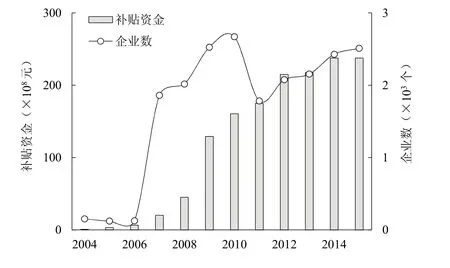

資產結構(CAP)。用資產負債率來表示,資產負債率=年末負債總額/資產總額。根據已有文獻對企業盈利能力與其資產結構之間的關系進行的實證分析,其影響方向預期為負。但值得注意的是,企業試圖擴大生產規模需要一定的資本支撐,短期內企業固定資產的需求不變,對流動資產的需求會隨生產規模的擴張而擴大。為了滿足新的流動性要求,通常借貸會成為企業的首要選擇。通過向銀行借款或上市公司可以增發股票,企業獲得擴大生產所需要的流動資產,同時企業增加負債水平,其資產負債率也隨之增加。因此,資產結構的影響方向也是未知的。模型所需指標的描述統計結果見表2。

表2 主要變量的描述性統計Table 2 Descriptive statistics of major variables

3 結果與分析

3.1 農機購置補貼與農機工業現狀

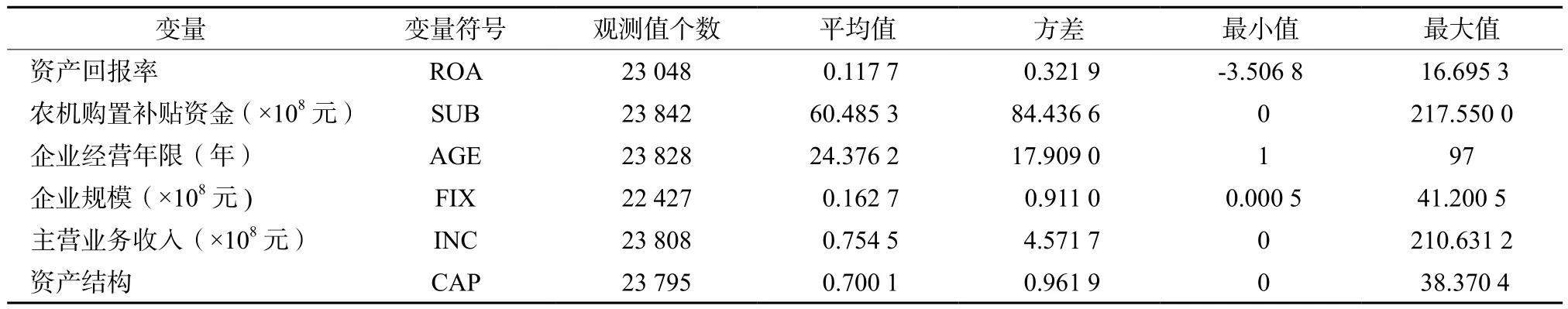

2004年我國實施農機購置補貼政策以來,農機市場快速擴大。原本致力于工程機械的中聯重工(中聯重機)、柳工、江蘇沃得等國內制造企業通過業務轉型進入農機市場,愛科、雷肯等國外農機企業也大量進入國內市場,而約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、井關、洋馬等原本就對我國出口的外國農機企業則進一步在中國并購或直接投資建廠以獲取更多市場份額。特別是2006年以后規模以上農機企業數量表現出數量級增長:2006年規模以上農機企業個數為125家,到2007年則猛增到1 859家,并且一直保持高速增長,直至2011年由于修改了規模以上企業的銷售額標準,企業個數銳減,但2012年以后增長勢頭依舊不變,且總體趨勢與補貼金額的增長趨勢呈現相對一致的趨勢(圖3)。

根據農業生產資料價格分類指數,2011年后機械化農具生產資料價格指數(上年=100)呈現出明顯的下降趨勢,其中2015年價格指數降至99.8,2016年也勉強維持在100的水平。這表明,農機企業數量快速增加,迅速轉化為農機制造產能的過剩和產品市場競爭激烈,進而導致農機價格長期低迷。

圖3 歷年農機購置補貼資金與規模以上農機企業數變動趨勢Fig. 3 Fluctuant trend of capital subsidy and the number of agricultural machinery enterprises above the designed size

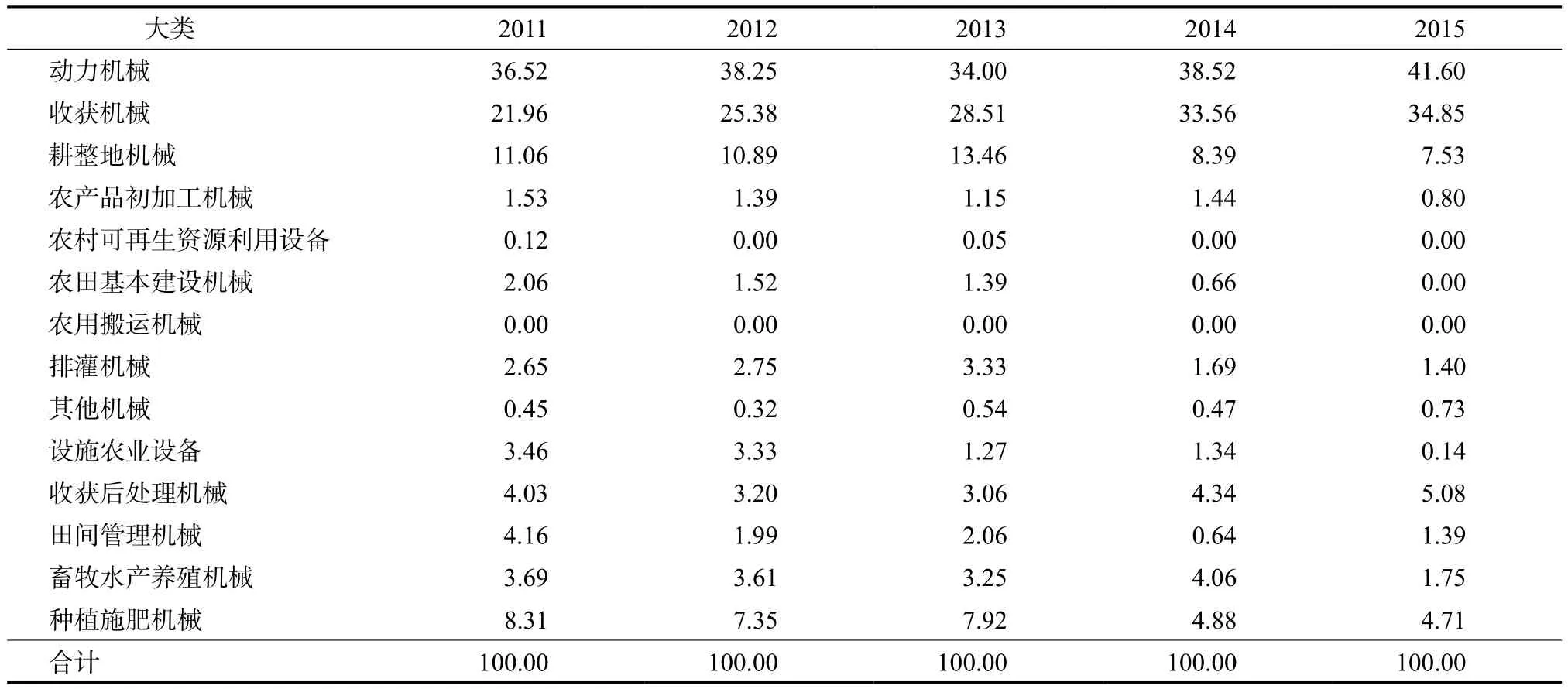

同時,農機購置補貼資金主要配置在動力機械和收獲機械,這兩類機械獲得購機補貼資金占比近年來合計高達70%以上(表3),補貼資金表現出明顯的行業傾向。

表3 各機具大類2011—2015年補貼資金結構(%)Table 3 Subsidy fund structure of each machine category in 2011-2015(%)

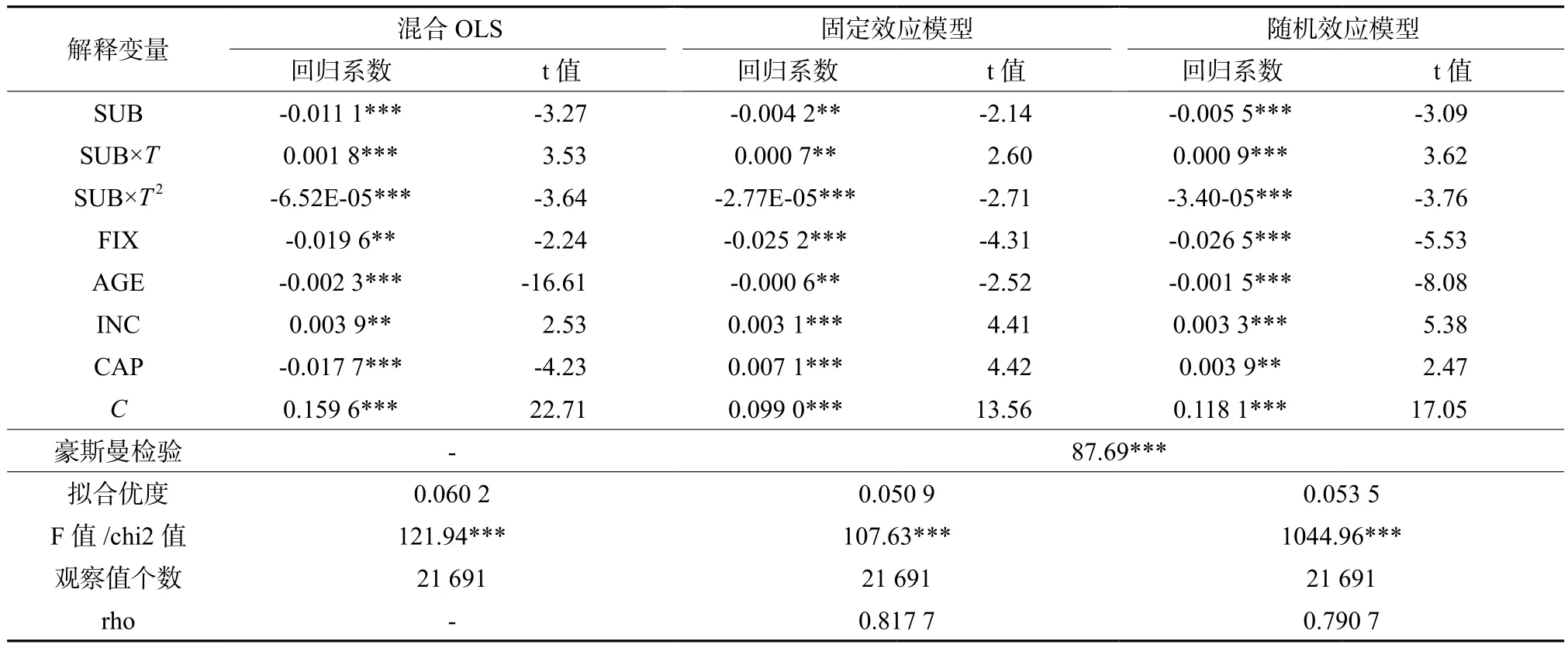

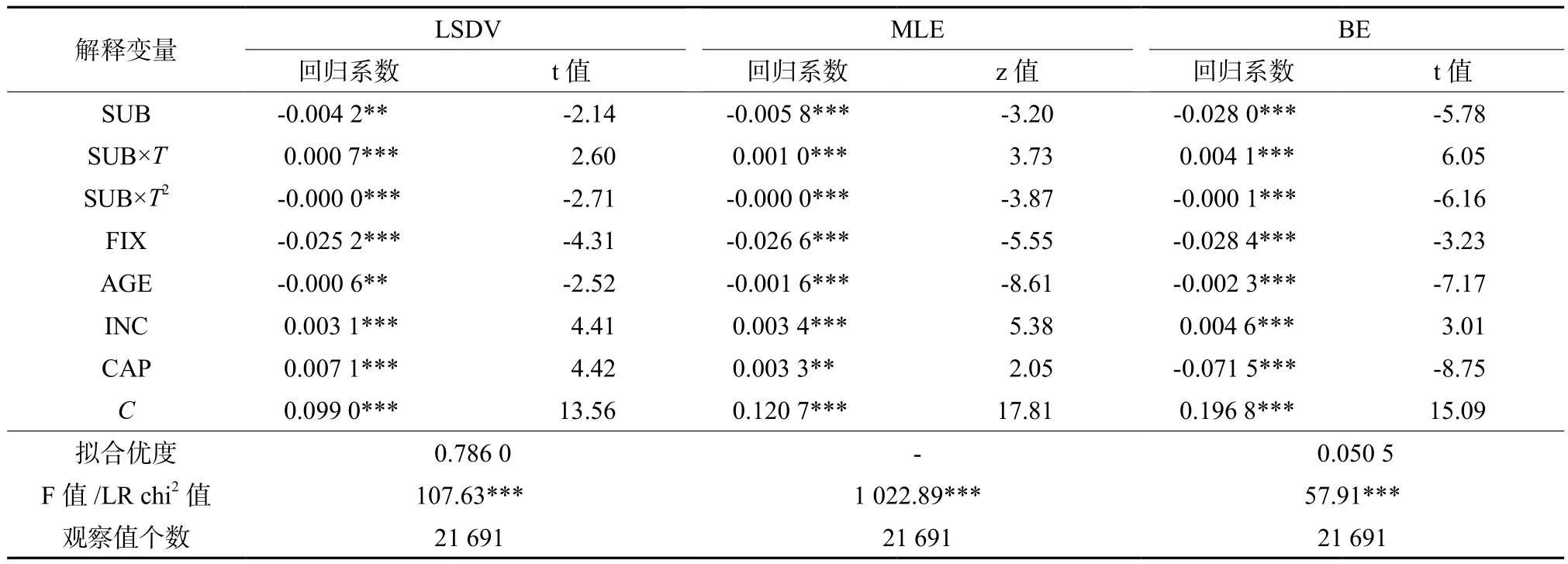

3.2 農機購置補貼政策對農機工業企業整體盈利能力檢驗

表4報告了對(1)式在混合OLS、固定效應和隨機效應這三種模型下的回歸估計和Hausman檢驗結果。以混合OLS的估計結果作為比較基準,考慮到組內異方差和序列相關問題,該估計以每個企業唯一編碼為聚類變量估計了聚類穩健標準差。經xttest0檢驗,隨機效應模型顯著優于混合OLS模型。本文進一步對固定效應模型和隨機效應模型的結果進行了Hausman檢驗,結果拒絕原假設,固定效應模型更合適。此外,對三種模型都進行了有時間二次項和無時間二次項的回歸結果比較,結果表明有時間二次項的模型F值/chi2值要高于無時間二次項模型。

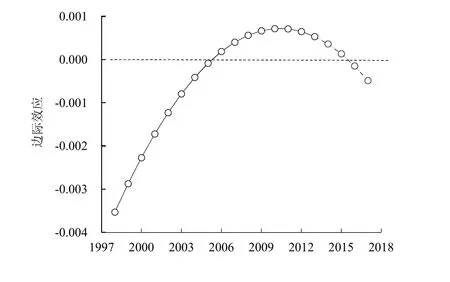

在固定效應模型中,含有補貼項的系數均顯著,即 (α1+α2T+α3T2)SUBT中的 α1、α2、α3均顯著,其中補貼與時間一次項的交互項的系數為正,與時間二次項的交互項為負,使得補貼政策的效應系數(即α1+α2T+α3T2部分)為倒“U”型,從2004年開始一直增長,在2010年達到峰值,2010年以后開始下降,到2016年降變為負值(圖4)。

表4 農機工業混合OLS、固定效應模型和隨機效應模型回歸結果Table 4 Regression results of the OLS, the fixed effect model and the random effect model

圖4 1998—2017年農機購置補貼政策邊際效應Fig. 4 Marginal effect of the agricultural machinery purchase subsidy policy in 1998-2017

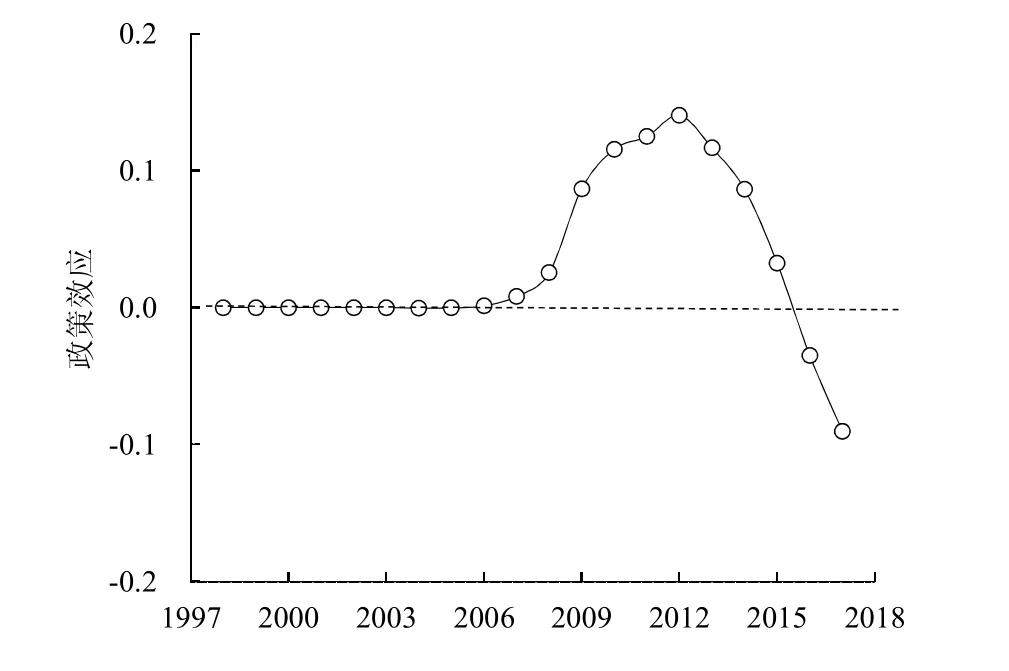

將歷年的補貼政策效應系數乘以歷年的購機補貼資金數量,得到購機補貼政策對農機企業盈利能力的真實效應數值(圖5)。由于1998—2003年購機補貼資金為0,所以補貼政策效應值為0;2004年和2005年由于全國購機補貼資金數值較小,補貼效應值取3位小數時效應仍然約等于0;2006年的補貼效應值取3位小數位0.001,也即是當年購機補貼資金使得農機企業的資產回報率(ROA)提高了0.001;購機補貼效應值隨著時間和購機補貼資金的提高快速提高,在2012年達到峰值0.140,此處峰值跟補貼政策效應系數未同步是因為2011年和2012年的補貼總額比2010年分別提高了14.4億元和54.4億元,補貼絕對額的提高推遲了補貼政策對農機企業盈利能力的效應值峰值的到來;2013年補貼政策效應值開始下降,至2016年變為負數,為-0.035,由于2014年到2016年購機補貼資金均為237.55億元,表明隨著補貼資金的繼續投入,其政策效應整體是下降的,且于2016年呈現負效應,即隨著市場飽和、競爭加劇和低端產品過剩等狀況的加劇,購機補貼資金的投入反而使企業的盈利能力降低;2017補貼的政策效應值為-0.090,即2017年由于農機購置補貼政策將使企業的資產回報率(ROA)整體下降0.090。總之,農機購置補貼政策對農機企業盈利能力的影響隨年份的增長先增加后減小,呈現倒“U”型,并預計在2016年對其造成負向影響。

圖5 1998—2017年農機購置補貼政策效應值Fig. 5 Contribution of agricultural machinery purchase subsidy policy in 1998-2017

除了補貼因素以外,以企業固定資產總值為代表的企業規模在固定效應模型中顯著為負,說明隨著企業規模的增加,盈利能力不升反降,表明農機行業整體的資產運營效率不高,資產盈利能力較低;企業經營年限對企業盈利能力的影響顯著為負,表明對于農機工業整體而言,經營年限較長的企業總體靈活性不夠、創新性不強,而新進入的企業靈活性相對較強、歷史負擔較輕,盈利能力更強;根據主營業務收入的系數值,企業的主營業務收入對企業盈利能力顯著正相關;代表資產結構的資產負債率指標對盈利能力的影響為正,考慮到農機購置補貼政策增加了市場需求,企業將擴大生產規模,因而負債上升對資產回報率具有正向影響。

3.3 農機購置補貼政策對不同行業的影響差異分析

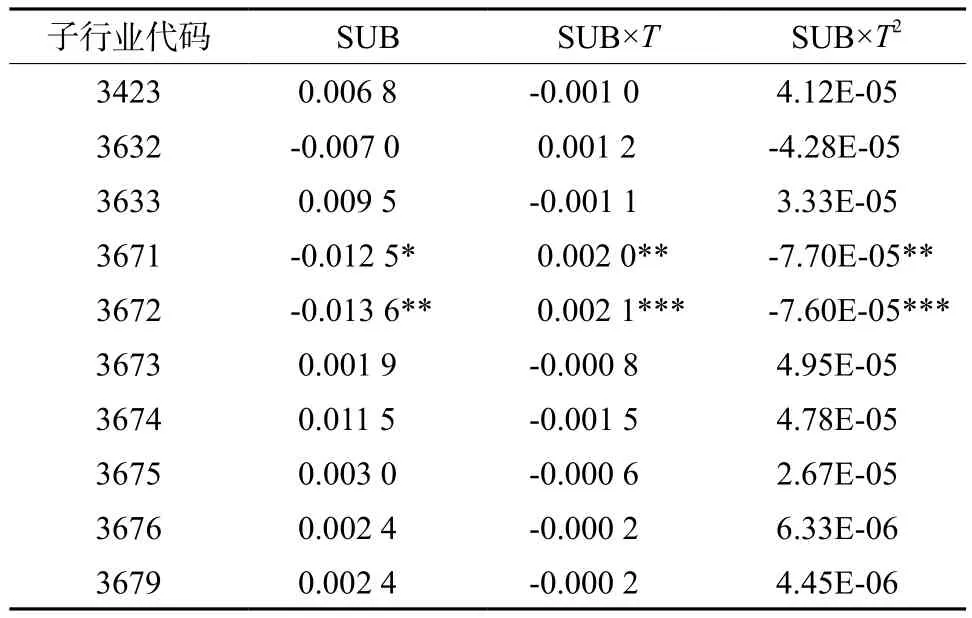

為了研究農機購置補貼對10個子行業的影響差異,根據公式(2),考慮10個子行業分類變量,得到回歸結果見表5。在10個子行業中,只有拖拉機制造和機械化農業與園藝機具制造行業(INDj,j= 3671和j= 3672)模型中補貼變量的系數均顯著,該結果與農機購置補貼政策資金投入的主要去向相一致,符合預期。且與整個行業一致,這兩個重點補貼行業的補貼變量與時間一次項的交互項系數為正,與時間二次項的交互項系數為負,表明農機購置補貼政策對重點補貼行業的影響的確具有先增后減的倒“U”型特征,第二個推論得到驗證。其他行業的政策效應均不顯著,因其所涉及的農機產品大多不在農機購置補貼政策的補貼范圍之中。

表5 農機工業10個子行業的固定效應回歸結果Table 5 Regression results of the 10 sub-industries in agricultural machinery industry

因此,第二個推論得到證實,即處于不同子行業的農機企業盈利能力受到農機購置補貼政策的影響不同,補貼資金投入較多的兩個子行業受到補貼政策影響較明顯,而其他行業則政策效應不顯著。

3.4 穩健性檢驗

3.4.1 基于多種計量方法的穩健性檢驗 表6的估計結果,分別使用了混合OLS、固定效應模型和隨機效應模型三種模型進行回歸,最終通過Hausman檢驗選擇了固定效應模型。為了證明回歸結果的穩健性,本文進一步分別使用虛擬變量法(LSDV)、極大似然估計法(MLE)和組間估計法(BE)對原模型進行了重新估計(表6),估計結果相當穩健。

表6 農機購置補貼政策與農機工業企業盈利能力:穩健性檢驗Table 6 Robustness test of the subsidy policy and the pro fitability of agricultural machinery enterprises

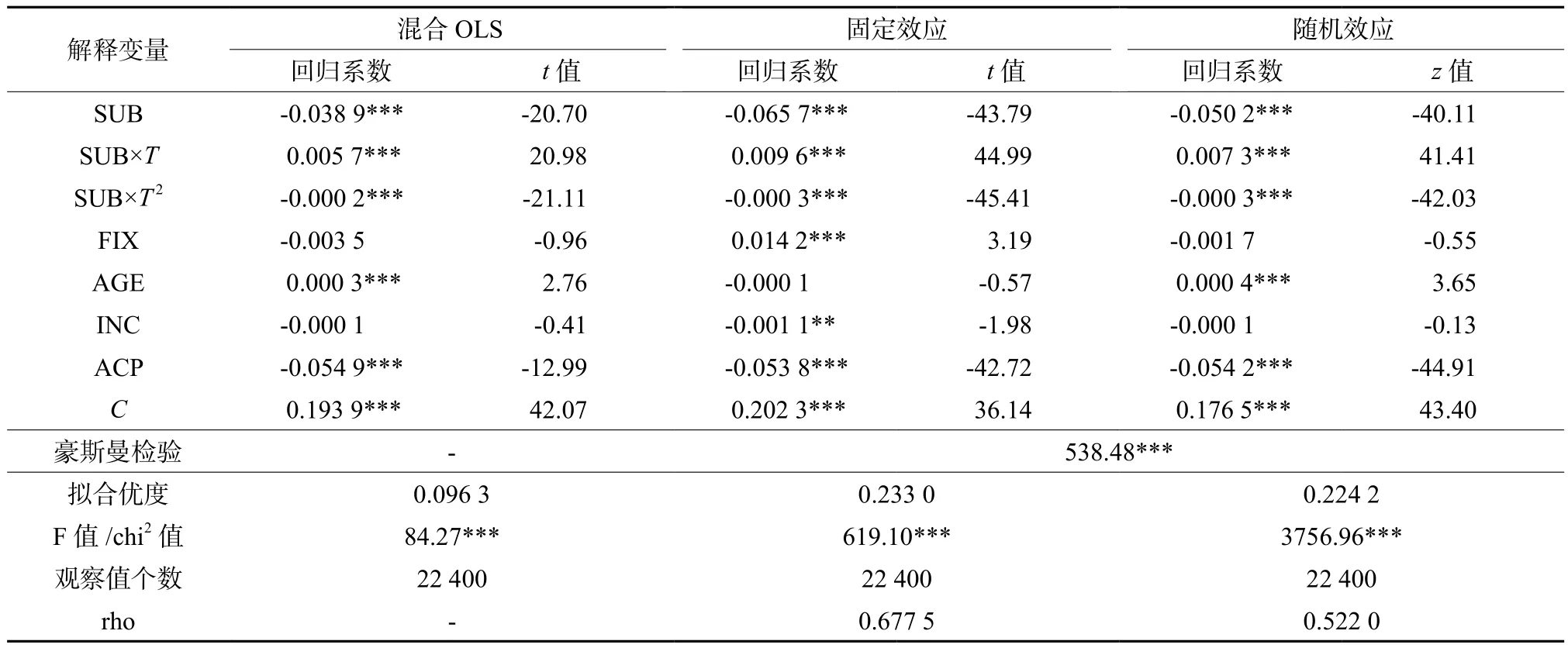

3.4.2 基于銷售毛利率的盈利能力檢驗 為了進一步保證估計結果的穩健性,本文使用銷售毛利率對原被解釋變量ROA進行替換,銷售毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入。以《工業企業數據庫》中“主營業務收入”和“主營業務成本”兩項作為銷售收入和銷售成本的值。對(1)式進行重新回歸,估計結果見表7。使用銷售毛利率與使用ROA數據回歸所得到的估計結果一致(表7)。在混合OLS模型、固定效應模型和隨機效應模型中,隨機效應模型顯著優于混合OLS,根據Hausman檢驗固定效應模型顯著優于隨機效應模型。補貼的系數均顯著為負,補貼與時間的交互項系數顯著為正,補貼與時間的二次項的交互項系數顯著為負,與使用ROA作為被解釋變量的回歸結果相一致,農機購置補貼政策對農機企業盈利能力具有顯著正向影響,且隨著時間的變化存在倒“U”型變化趨勢。

表7 以銷售毛利率為因變量的回歸結果Table 7 Regression results changing the dependent variable into sales gross margin

4 結論與建議

4.1 結論

研究表明,農機購置補貼政策的確對農機企業盈利能力具有顯著影響。農機購置補貼政策給予農戶以購機優惠,減輕了購機農戶的負擔,增加有效需求,大大提高了農機市場的活力,進而使農機企業的盈利能力提高。然而過高的補貼也會使得競爭加劇,低端產品供給過剩,高端產品供給不足,從而最終導致政策對農機企業整體盈利能力的影響效應在達到某一峰值之后轉而下降,甚至為負。實證分析也證實了這一理論推理,即隨著補貼時間的推移和補貼資金的增加,其政策效果先遞增再逐年遞減,呈現倒“U”型變化。因此,農機購置補貼政策資金的補貼不能無限制增加,而應根據現實需求進行酌情調整。

此外,由于補貼政策主要側重于拖拉機和收獲機等動力機械和收獲機械行業,所以農機購置補貼對這兩個子行業的企業盈利能力影響更為顯著。這表明補貼政策為這兩個特定子行業帶來了十分顯著的正面效應,然而倒“U”型趨勢的出現也在警示著補貼資金分配的長期偏重已經帶來了負面的影響。這對未來我國農機購置補貼政策的側重點調整有重要的參考價值。

4.2 建議

1)農機購置補貼政策雖然直接受益對象為農戶,但也顯著影響到了農機工業企業,然而這一政策效應卻一直被國內外學者和政策制定者所忽視。政策實施以來的10余年間(2004—2015年)對農機工業企業的盈利能力提升起到了非常明顯的正向促進作用。補貼政策刺激了農戶購機需求,將原本主觀購機需求強烈但客觀購買力不足的農戶購機愿望轉化為有效需求,進而擴大了市場農機需求,有效促進農機企業的盈利能力提高,促進了農業機械化的發展。因此,政府應充分認識農機購置補貼政策對農機工業企業的提振作用和對農業機械化的促進效果,通過政策調整引導農機企業進一步發展。

2)農機購置補貼政策的持續實施刺激了原有農機企業產能擴張和源源不斷的新企業的進入,使得農機工業企業的微觀競爭環境愈發惡劣,盈利總量不斷被攤薄,農機購置補貼政策對農機企業盈利能力的影響在2016年以后變為負向效果,尤其是投入資金較多的拖拉機制造和機械化農業及園藝機具制造兩個子行業。重點補貼的行業在補貼政策實施初期的盈利能力刺激效果已經由正變負,新進企業和原有企業不斷擴大產能,在拖拉機、收獲機市場保有量已經嚴重過剩的情況下,市場需求開始萎縮而產能在補貼刺激下進一步增加。同時行業內企業對政策依賴性過高使得企業創新動力不足,造成低端產品過剩、高端產品供給不足問題日益嚴重,導致農機工業企業盈利能力不斷下滑,過激或者結構不合理的農機購置補貼政策將惡化這種狀況,對行業的可持續發展造成破壞性的后果。因此,為了行業可持續發展,農機購置補貼政策應在資金分配上有所調整,逐步減少在拖拉機制造和機械化農業與園藝機具制造這兩個子行業的補貼資金,防止這兩個子行業中新企業的大量涌入和企業對政策的過度依賴導致過度競爭和資源錯配,同時適當提高其它子行業的補貼力度。

3)適當調整補貼方式,鼓勵農機企業技術創新。作為現代農業裝備的制造者、提供者,農機企業的可持續發展對我國農業現代化的可持續健康發展至關重要。農機企業盈利能力的提高將促進企業內部資源的優化配置,促進全行業的繁榮發展,給農機市場帶來源源不斷的活力。因此,政府在基于促進農業機械化目標而實施購機補貼政策的同時,應考慮加大農機企業創新能力培育力度,特別是國家重點科研計劃應以“后資助”的方式適度向農機企業傾斜,同時對企業引進創新型人才給與政策扶持,通過多種途徑鼓勵企業進行技術創新,實現農機產業轉型升級。

參考文獻:

[1] 張華光. 2017年拖拉機市場走勢解讀[J]. 農業機械, 2017(6):51-56.Zhang H G. An interpretation of the tractor market in 2017[J].Farm Machinery, 2017(6): 51-56.

[2] Gustafson C R, Barry P J, Sonka S T. Machinery investment decisions: A simulated analysis for cash grain farms[J]. Western Journal of Agricultural Economics, 1988, 13(2): 244-253.

[3] Napasintuwong O, Emerson R D. Institutional and socioeconomic model of farm mechanization and foreign workers[R]. Presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Providence, Rhode Island, 2005, 1-21.

[4] 李紅. 農機購置補貼政策經濟效應的實證分析[J]. 經濟縱橫,2008(10): 67-69.Li H. An empirical analysis of the economic effect of agricultural machinery purchase subsidy policy[J]. Economic Review,2008(10): 67-69.

[5] Vercammen J. Farm bankruptcy risk as a link between direct payments and agricultural investment[J]. European Review of Agricultural Economics, 2007, 34(4): 479-500.

[6] 韓劍鋒. 我國農機購置補貼政策對農民收入的影響分析[J]. 生產力研究, 2010(3): 52-53, 81.Han J F. Analysis of the influence of Chinese agricultural machinery purchase subsidy policy on farmers’ income[J].Productivity Research, 2010(3): 52-53, 81.

[7] 林萬龍, 茹玉. 對2001年以來中國農民直接補貼政策體系與投入狀況的初步分析[J]. 中國農村經濟, 2014(12): 4-12.Lin W L, Ru Y. Preliminary analysis of the direct subsidy policy system and input of Chinese farmers since 2001[J]. Chinese Rural Economy, 2014(12):4-12.

[8] 胡凌嘯, 周應恒. 農機購置補貼政策對大型農機需求的影響分析——基于農機作業服務供給者的視角[J]. 農業現代化研究,2016, 37(1): 110-116.Hu L X, Zhou Y H. The study of the effect of agricultural machinery subsidy on the demand of large agricultural machinery from the perspective of agricultural machinery service providers[J]. Research of Agricultural Modernization, 2016, 37(1):110-116.

[9] 劉寧. 我國農機購置補貼對糧食生產成本收益影響分析[J]. 價格理論與實踐, 2010(3): 49-50.Liu N. Analysis on the in fluence of Chinese agricultural machinery purchase subsidy on the cost bene fit of grain production[J]. Price:Theory & Practice, 2010(3): 49-50.

[10] 張朝雷. 農機購置補貼對小麥生產的影響研究[D]. 重慶: 西南大學, 2012.Zhang C L. Research on purchase influence of agricultural subsidies on wheat production―Based on Henan Province[D].Chongqing: Southwest University, 2012.

[11] 高玉強. 農機購置補貼與財政支農支出的傳導機制有效性——基于省際面板數據的經驗分析[J]. 財貿經濟, 2010(4): 61-68.Gao Y Q. The effectiveness of transmission mechanism of agricultural machinery purchase subsidy and fiscal expenditure on agriculture—Empirical analysis based on provincial panel data[J].Finance & Trade Economics, 2010(4): 61-68.

[12] 張宗毅, 劉小偉, 張萌. 勞動力轉移背景下農業機械化對糧食生產貢獻研究[J]. 農林經濟管理學報, 2014, 13(6): 595-603.Zhang Z Y, Liu X W, Zhang M. Contribution of agricultural mechanization to grain production under agricultural labors migration[J]. Journal of Agro-Forestry Economics and Management, 2014, 13(6): 595-603.

[13] 張宗毅, 周曙東, 曹光喬, 等. 我國中長期農機購置補貼需求研究[J]. 農業經濟問題, 2009, 30(12): 34-41.Zhang Z Y, Zhou S D, Cao G Q, et al. Research on subsidy demand for mid-and long-term agricultural machinery purchase in China[J]. Issues in Agricultural Economy, 2009, 30(12): 34-41.

[14] 李軍富. 我國農機購置補貼政策的發展研究[J]. 農機化研究,2009(3): 230-233.Li J F. A study on China’s policy of subsidizing the purchase of agricultural machinery[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2009(3): 230-233.

[15] Houssou N, Diao X S, Cossar F, et al. Agricultural mechanization in Ghana: Is specialized agricultural mechanization service provision a viable business model?[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2013, 95(5): 1237-1244.

[16] 李農, 萬祎. 我國農機購置補貼的宏觀政策效應研究[J]. 農業經濟問題, 2010, 31(12): 79-84.Li N, Wan Y. Research on the macro-policy effect of China’s agricultural machinery purchase subsidy[J]. Issues in Agricultural Economy, 2010, 31(12): 79-84.

[17] 顧正祥. 農機購置補貼政策對農機產業的影響研究[D]. 新疆:新疆農業大學, 2014.Gu Z X. The in fluence of subsidy policy of purchasing agricultural machines on agricultural machinery industrialization[D]. Xinjiang:Xinjiang Agricultural University, 2014.

[18] 徐慧, 周應恒. 農機購置補貼、外資進入對我國農機行業技術效率的影響[J]. 江蘇農業科學, 2017, 45(10): 273-277.Xu H, Zhou Y H. The influence of agricultural machinery purchase subsidy and foreign capital entry on technical ef ficiency of Chinese agricultural machinery industry[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2017, 45(10): 273-277.

[19] 楊鋒, 白人樸, 楊敏麗. 農機工業市場集中度研究[J]. 農機化研究, 2007(4): 1-4.Yang F, Bai R P, Yang M L. Concentrative degree of agricultural machinery manufacturers (AMM) in China[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2007(4): 1-4.

[20] 王艷紅. 農機工業從量變到質變的機遇[J]. 農機市場,2016(12): 15.Wang Y H. Agricultural machinery industry from quantitative to qualitative opportunities[J]. Agricultural Machinery Market,2016(12): 15.

[21] 洪暹國. “十二五”農機工業發展成效與存在問題分析[J]. 農機質量與監督, 2016(4): 16-17.Hong X G. Analysis on the development effect and existing problems of agricultural machinery industry in the “Twelfth Five Year Plan”[J]. Agricultural Machinery Quality & Supervision,2016(4): 16-17.

[22] 楊洪博. 直面“新常態”——訪中國農機工業協會副秘書長寧學貴[J]. 農業機械, 2015(3): 58-60.Yang H B. Facing the “New Normal”—Interview with Ning Xuegui, deputy secretary-general of China association of agricultural machinery industry[J]. Farm Machinery, 2015(3): 58-60.

[23] 邢玉升. 農機工業與現代農業、農村經濟發展研究[J]. 北方經貿, 2013(11): 66-67, 69.Xing Y S. Research on agricultural machinery industry, modern agriculture and rural economic development[J]. Northern Economic and Trade, 2013(11): 66-67, 69.

[24] 寧學貴. 農機工業增速趨緩 產業結構調整加快[J]. 農機市場,2014(11): 21-24.Ning X G. The growth rate of agricultural machinery industry slows down and the industrial structure adjustment accelerated[J].Agricultural Machinery Market, 2014(11): 21-24.

[25] 金碚, 李鋼. 中國企業盈利能力與競爭力[J]. 中國工業經濟,2007(11): 5-14.Jin B, Li G. Improvement of profitability vs company’s competitiveness[J]. China Industrial Economy, 2007(11): 5-14.

[26] Modigliani F, Miller M H. Corporate income taxes and the cost of capital: A correction[J]. The American Economic Review, 1963,53(3): 433-443.

[27] 高國偉. 中國制造業上市公司資本結構與盈利能力相關性研究[D]. 廈門: 廈門大學, 2009.Gao G W. Study on the correlation between capital structure and profitability of China’s manufacturing listed companies[D].Xiamen: Xiamen University, 2009.

[28] 賴德會. 制造業企業資產結構與盈利能力關聯性分析[D]. 廣州: 暨南大學, 2009.Lai D H. Correlation analysis of asset structure and pro fitability of manufacturing enterprises[D]. Guangzhou: Jinan University, 2009.

[29] 王長江, 林晨. 公司盈利能力與資本結構的相關性研究——基于江蘇省上市公司的因子分析[J]. 東南大學學報(哲學社會科學版), 2011, 13(6): 15-18,126.Wang C J, Lin C. A correlation study of pro fitability and capital structure[J]. Journal of Southeast University (Philosophy and Social Science), 2011, 13(6): 15-18, 126.

[30] 姚華超. 上市公司治理結構對盈利能力影響研究[D]. 楊凌: 西北農林科技大學, 2016.Yao H C. Study on the in fluence of corporate governance structure on profitability of listed electronic information manufacturing companies[D].Yangling: Northwest A&F University, 2016.

[31] 王文濤, 付劍峰, 朱義. 企業創新、價值鏈擴張與制造業盈利能力——以中國醫藥制造企業為例[J]. 中國工業經濟,2012(4): 50-62.Wang W T, Fu J F, Zhu Y. Innovation, value chains and profitability of manufacturing industry—Based on Chinese pharmaceutical companies[J]. China Industrial Economy,2012(4): 50-62.

[32] 彭聰. 我國農業上市公司盈利能力的影響因素研究[D]. 南京:南京農業大學, 2011.Peng C. Research on factors affecting profitability of China’s agricultural listed companies[D]. Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2011.

[33] 于明超, 黃琴. 廣告、產業集中度與盈利能力: 基于中國制造業數據的實證分析[J]. 產經評論, 2015, 6(4): 57-68.Yu M C, Huang Q. Advertising, concentration and profitability:evidence from China’s manufacturing industry[J]. Industrial Economic Review, 2015, 6(4): 57-68.

[34] 錢愛民, 張新民, 周子元. 盈利結構質量、核心盈利能力與盈利持續性——來自我國A股制造業上市公司的經驗證據[J].中國軟科學, 2009(8): 108-118.Qian A M, Zhang X M, Zhou Z Y. Quality of earnings structure,core pro fitability and earnings persistence: Evidence from China’s A share listed companies in manufacturing industry[J]. China Soft Science, 2009(8): 108-118.

[35] 曹友情. 中國制造業上市公司盈利與盈利持續性研究[D]. 長沙: 中南大學, 2013.Cao Y Q. Research on entrepreneurial profitability and profit persistence of Chinese manufactory listed companies[D].Changsha: Central South University, 2013.

[36] Adizes I. Corporate Lifecycles[M]. New Jersey: Pren-tickal, 1989.