走近伊東豐雄

——一位從大自然法則中吸取靈感的建筑大師

李穗 孫澤生 閔明明

(長春工程學院 吉林省長春市 130012)

伊東豐雄活躍于建筑生涯40多年,其每一個建筑作品都將概念創新與建筑結合,建成的建筑造型多變且突破常規,極其善于在每一項任務,每一塊土地,每一次設計中尋求機遇,是一位將建筑升華到哲學層面上的智者,是一位擅長從大自然中吸取靈感的人。

1 伊東豐雄生平經歷

伊東豐雄1941年生于日本,出生于日治時代的京城,1965年畢業于東京大學工學部建筑學,畢業后在菊竹清訓事務所工作。伊東豐雄于1971年成立自己的工作室,原名是城市機器人,1979年改為伊東豐雄建筑事務所。1986年伊東豐雄的作品風之塔(Tower of Winds)引起了世人的注目,也將他推向國際當代建筑師之列,伊東豐雄是日本建筑學院獎和威尼斯建筑雙年展的金獅獎的獲得者,也是2013年普利茲克建筑獎的獲得者。

2 對伊東豐雄建筑思想形成的研究

一個人思想的形成受他所處的環境有很大關系,本文即是通過建立時間框架的形式,從伊東豐雄所處的時代及畢業后的經歷,實習及成立事務所后的經歷,以及回顧童年時期的環境來研究其思想形成脈絡。童年環境對伊東豐雄在建筑設計上的影響是由強到弱,再由弱到強。同時每一個階段結合其典型建筑案例來闡述分析,進而把握其建筑思想的脈絡。

2.1 伊東豐雄的大學

1961年伊東豐雄考入東京大學,由于當時并不是喜歡的專業,對建筑專業表現出慢熱的狀態,當時東京大學工學部建筑學的院長是丹下健三,當時新陳代謝理論盛行,東京大學建筑系整個走廊都放著丹下的充滿雄心的設計,整個大學里充斥著革舊迎新的氣氛,這讓本來較為穩定心里狀態的伊東豐雄受到了波瀾,使其對待事物的看法進入更替的動態圖景。尤其是1964年代代木國立體育館的建成是對日本建筑技術的突破,科技革命的創新開始潛伏于伊東的腦中。

2.2 伊東在菊竹清訓事務所

菊竹清訓是日本建筑學界的一位老前輩,對日本建筑思想有相當大的影響,是日本建筑“新陳代謝運動”的發起者,新陳代謝理論盛行于20世紀60、70年代,菊竹清訓在日本著名建筑師丹下健三的影響下,與黑川紀章及評論家川添登,組織了一個胸懷要建造一個“美而可調和的世界”。試圖以禪的觀念克服人性與科技之間的矛盾,他們強調事物的更新與交替,生長與死亡,是變化著的,認為新的事物必將取代就得是事物,極力主張用新的技術來解決問題,他們認為城市和建筑不是靜止的,而是像生物代謝那樣是一個動態的過程。菊竹清訓的事務所也是一個重要的人才輸出基地,培育了很多著名的日本建筑師,伊東豐雄就是其中杰出的一位。伊東豐雄在菊竹清訓工作的五年里,也是受益匪淺,他說道:“我在菊竹清訓建筑事務所學到的是從感受入手做建筑——用腦子想到的事情是幾天就會完成的,但是用身體感受到的,是至少十年都不會改變的。這也就是我工作室的成員必須學會的:不是有意識去考慮宗教和傳統,而是從日常生活中對文化的體驗做出建筑設計。”他強調從日常生活中去體驗文化,要用心去感知,體會,而不是有意識的考慮宗教傳統。這是伊東豐雄早期的一些經歷。

2.3 伊東豐雄事務所成立

1979年伊東豐雄事務所的成立,伊東一直以來希望能讓人、自然和建筑都是同化的狀態。因為20世紀現代主義的影響,人和自然是分開的,建筑本身是自然的一部分,對他來說一個很重要的課題就是人如何跟自然一起恢復以前的關系,如何讓建筑回到自然。現代主義的建筑原本表現出的是支配性的能量,可是這幾年日本發生了幾次大的地震、海嘯,造成很大的災害,讓伊東看到如此有支配力的建筑物可以因為自然災害輕而易舉地被破壞掉,所以他覺得人對大自然要更有尊重、謙卑的心,在他的創作里面,越來越不想做高的建筑,而希望建筑能接近大自然的寬廣的姿態,他一直希望建筑跟環境和自然更有關,能包含比較多元素。東日本大地震中,因為地震而倒下來的房子的數量其實非常有限,反而是海嘯造成的傷害非常大。這是大自然無法抵抗的能量,這樣的災害其實沒有辦法避免,即使如此,他認為建筑該要有的耐久性和長久性還是需要維持,不是懷疑建筑本身的固有根基,反而更應該考慮如何把自然的環境的元素放進建筑里面。事務所近期的方案里面都有一個重點放在節能部分,在設計中主要的考量不是依靠現代新的設備,而是讓建筑本身可以有更節源節能的方式。最近他也不再偏好白色的空間,而傾向于用素材原本的顏色——木材就是木的顏色,磚頭就保留磚的顏色,不會加以修飾。

2.4 時代背景對其的影響——“不確定性”

想去學習研究一位建筑大師的思想,光知道他生平的經歷是不夠的,還需要結合他所處的時代來看,伊東豐雄誕生20世紀中葉,那個年代數字技術迅速蔓延,社會變化劇烈,打破了原有的時空感,新生事物應接不暇的交替著,同時這些異象深刻的流入到建筑領域。各種主義,如解構主義,后現代主義,新地域主義接踵而至,但是缺乏主角,不穩定和變更成為一種常態。而伊東豐雄的偉大就在這,他對信息時代的“不確定性”有著深刻的理解并將此理解逐漸流入到對建筑創作中。

3 建筑創作思想

伊東豐雄的建筑思想是從自然界開始展開研究的,是一位善于從大自然中吸取靈感的人伊東的一篇文章《從一顆樹學到的》里面說到,樹木的成長不是孤立的,其與周圍的環境有著微妙和深密的聯系,其中伊東將樹的成長比喻成建筑的建造,樹與周圍比喻成建筑與建筑,建筑與環境,以此形象生動的表達建筑與環境的關系。

3.1 早期

伊東早期的作品多以輕盈的形式和短暫性的建筑來獲取具有流動感和漂浮感的意向。這一時期對信息時代“不確定性”的回應還不太成熟深刻,是通過形式的創造取得流動漂浮的意向,但這還只是一種外在的表現方式,伊東曾經說過:“建筑不是長久的存在,而是臨時物的想法,是我所喜歡的”。他認為建筑和自然中其他萬物一樣都是變化著的,有自己的生命周期,而讓建筑一成不變的存在在世界中數百年是他所不能忍受的。以前我們會強調耐久性,覺得堅固,能存在時間長的才好,但伊東豐雄反其道而行,提出建筑的耐久性與時代迅速發展變遷之間矛盾著,建筑的耐久性變得不合時宜,無法適應現代城市的不可預測和人的生活方式的不可預測。可見伊東對時代特性的捕捉很深刻到位。令人敬佩稱贊的是,他找到了把這種后現代社會的“不確定性”轉化到建筑語言的有效途徑。

圖1 風之樓1986

這一時期代表作品有:風之塔,顧名思義,是以風為寓意,象征著永不停歇,永在改變,代表東京視覺上的復雜性。風之塔的最大亮點在于,燈光和壓克力鏡子,其隨著時間的變化而有不同風貌,白天平淡無奇,夜間如夢似幻,這種不確定,變化著的感覺一直貫穿于伊東豐雄的建筑創作中,風之塔所呈現出來的燈光的變化呈現出伊東想象中的都市。

3.2 中期

伊東中期建筑思想是對前期的一個升華和創新。在建筑材料方面,已經從形式層面的研究利用轉變為材料質感層面的研究。為什么說是升華呢?因為伊東豐雄在建筑創作方面輕盈輕透空間的處理一直沒變,一直沒有擺脫對材料形式的青睞。

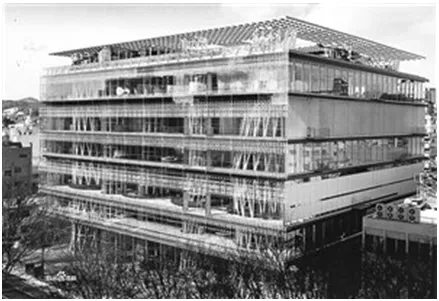

圖2 仙臺傳媒中心外景

伊東豐雄對半透明性材質情有獨鐘,單單是玻璃的透明給人的感覺單調沒有層次,伊東發現透明的東西被遮擋會增加層次感,而對玻璃透光率的控制可以創造出不同的氣氛和意境。這對他在材料中尋求“不確定感”開拓了更多自由的空間。這一時期具有代表性的例子要數仙臺的傳媒中心了。仙臺媒體中心,是在仙臺市青葉區開設的復合文化設施。2001年1月正式開館,主要由圖書館和藝廊組成。建筑打破了傳統的梁板柱的構造,而是通過構建的新的建筑模型,由6塊金屬板,十三根形狀像搖晃海草,稱為管柱的鐵骨獨立軸之單純構造,構成地下2層,地上7層所有的空間。外立面是整面的玻璃。當前社會上主流的建筑都是框架結構,是依據密斯在上世紀提出的“通用空間”概念,建筑內所有機能的形成由均質的梁柱構成。同時柯布西耶所提出的“多米諾系統”即建筑以柱子樓板和穿越上下層的階梯為其最低的必要限度的構成要素也是現代建筑追尋的特點。伊東豐雄這次仙臺媒體中心的創作是對近代建筑批判性的思考而產生的新的建筑形式,這對世界尤其是歐洲建筑界造成了沖擊。

3.3 后期

伊東豐雄在經歷了追求表皮的透明性和材料的輕便性再到材料質感的探究后,現在他的方向是回歸自然和地方。這與2011的日本大地震有關,在這場大地震后隨之而來的社會問題也越來越明顯,經濟低迷,地方衰退,社會少子高齡化,這些使伊東豐雄的建筑思想產生了極大變化,因為伊東豐雄的建筑思想自始至終都是對現實社會的思考。

圖3 巴洛克博物館

伊東豐雄在建筑設計中主要考慮到流動的空間、水晶式的半透明體、被抽象的光這三要素。他認為人有很多面主要有現實和假象的層面,人離不開自然,需要自然地光和風,人的假象即人的心理需求,這兩個關系是相互變化著的,建筑和城市只有面對人的這兩者需求,才能滿足人類的需求。后期最為代表的要數墨西哥的巴洛克的博物館了。巴洛克博物館正如其名,是對拉美巴洛克文化的一種呼應,這次設計中,伊東可謂是將輕盈和超凡的流動之美發揮的淋漓盡致,把這種詩一般的空間語言與先進而前衛的筑造工藝相結合。在巴洛克國際博物館中,展覽空間位于一層,設有八個永久性展覽空間,每展覽個空間具有不同的巴洛克藝術主題。二層主要包含研究、宣傳和教育等功能空間,以及餐廳和露臺。曲線形的樓梯位于博物館中央部分,配合曲面的墻體給博物館帶來流動的展覽空間。博物館每個功能房間之間都設計了光之穹頂,給室內帶來傾瀉而下的自然光線,創造人與自然光線對話的氛圍。巴洛克博物館的建筑造型獨特,像漂浮在水面上展開的混凝土白蓮。伊東豐雄設計一個空間原型,由曲形帶有紋理的白色混凝土薄片圍合,然后重復變化、排列組合、高低錯落后,給建筑帶來富于變化又具有很強邏輯感的靈動造型。

4 伊東豐雄建筑思想的傳承與創新

伊東豐雄的愛徒妹島和世的作品大多以白色為主,作品簡約,輕盈,澄澈之中卻又帶有一絲模糊和迷離,帶給人一種樸素,安靜的感受。妹島和世的過人之處在于,她打破了傳統建筑對建筑師的限定,她所追求的不再僅僅是體量感和厚實感,而是加入了極強的穿透性和流動感。伊東豐雄曾說到:“妹島和世是一位試圖用極簡風格來串聯建筑材料和抽象概念的建筑師。”在妹島和世的成長經歷中,在伊東豐雄事務所工作期間,對其產生了很不可或缺的影響。妹島和世繼承了伊東豐雄的建筑哲學思想,同時對庫哈斯觀察和思考現實的方式進行了發展,延續了那一代人對“不確定性”的研究,在此之上,妹島和世逐漸形成自己的建筑創作思路,并走向成熟。她說,建筑設計是一個不斷接受挑戰和有無數可能性的事。她將伊東豐雄秉持的輕盈、飄逸的建筑語言,逐步凝練成一種“極少主義”的風格,并拋去了伊東作品中形而下的不徹底性。由此可見,妹島和世對伊東豐雄建筑思想既傳承又創新。

5 結語

伊東豐雄作為一名著名的建筑大師,與其有關的圖文資料不枚勝舉,可是沒有對其系統的研究。本文通過對資料的整合將分散于各處的信息進行串聯和總結,試圖凝縮成一幅全景圖,讓對伊東豐雄有所了解的和對其感興趣的想進行了解的學者提供一個快速的通道。在強調保護生態和可持續發展的今天,建筑不該為脫離于自然界自立出來的產物,而應該是自然界的一部分。對伊東豐雄建筑思想的研究可以讓我們了解這些,相信通過伊東豐雄和其弟子妹島和世的努力,以及各位建筑學的人的努力,能建出更多優秀的作品。