互助式教學在建筑學設計類課程中的應用成果

馬曉鳴 趙藝源 劉詩瑤

(西安建筑科技大學華清學院)

自從我校開始進行互助式教學實踐以來,我校共進行了兩年的教育教學實踐。并取得了一定的教學成果。建筑設計是三個學科的基礎,培養學生對基本空間的組織與設計能力,進一步推進我院建筑學、城市規劃與風景園林互助式教學的深化和成果影響力。

2017年我校教師李寒老師發表的論文《建筑學與風景園林互助式課程教學改革》中談到了,園林建筑設計課堂教學相關工作進行的過程中體現出來的建筑學和風景園林之間應進行配合,并談到了自然與場地相互融合一起,并注重人文精神和材料的結合。但這些只僅僅是前期的構想。在兩年的教學實踐過程中。我總結出一些實踐經驗為本校及國內同類院校的建筑學專業內提供參照,將建筑學的系統培養優勢轉換為風景園林學科的教學基礎,從而促進兩個學科設計課的融合貫通。

1 建筑學與風景園林專業在教學過程中的結合點

在兩年的教學實踐中我們共選取幾組學生進行互助式教學。選取的課程為建筑學二年級的上學期的小住宅課程設計,下學期的幼兒園課程設計;三年級上學期的山地旅館課程設計,下學期的大學生活動中心課程設計作為主要的結合課程。在風景園林專業方面我們選取了風景二年級的小品建筑與小游園、小住宅與生活庭院,三年級的幼兒園與游憩空間作為課程的結合點。旨在如何使建筑學學生在設計小住宅、幼兒園、山地旅館、大學生活動中心的設計中能有有效的認識到風景園林專業預支配合的重要性,并且明確在建筑設計中應系統的考慮如何營造出適宜的景觀環境,將風景園林的生態和美學理念轉換、融合,植入至建筑學的設計理念中去。同樣風景園林專業的學生在課程設計的過程中要認識到建筑的功能空間如何協調排布。要學會有意識的培養對建筑的認識。

1.1 建筑學與風景園林專業在前期場地調研過程中的結合

在實際操作中我們采用了一下方法:

(1)抽調每個專業十人左右為實驗組,在課程教學中貫穿建筑學基本教學理念,即對尺度、規模、功能和空間的基本訓練。

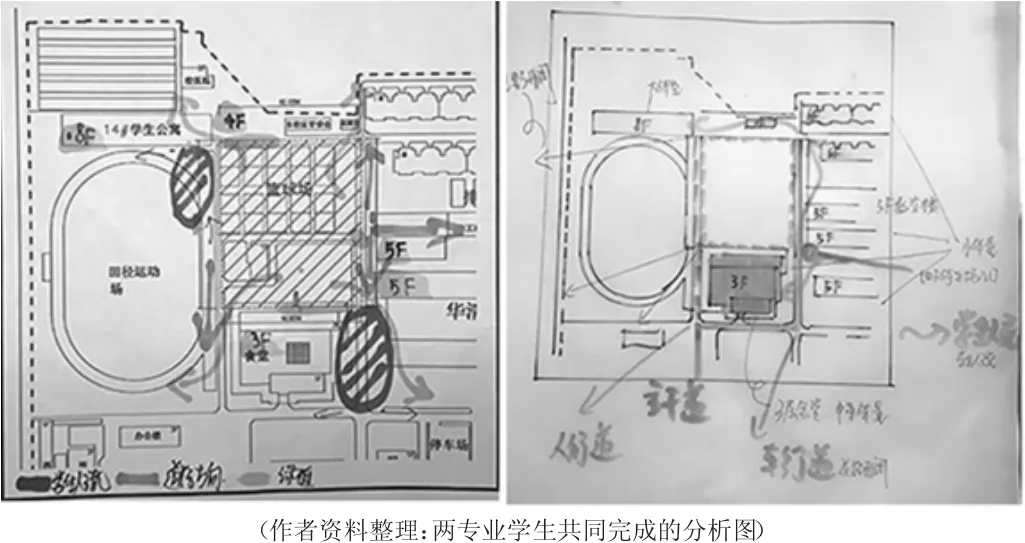

在這個過程中,給予學生大約兩周左右的時間根據不同的課程類別進行相關調研。在調研中建筑學和風景園林專業的學生中要充分了解到小住宅的功能需求、家具尺度、外環境庭院需求、業主的定位需求等;幼兒園設計中要了解幼兒的心理狀態和行為尺度需求、幼兒家具尺度等;山地旅館設計中了解山地的特性、當地的地域文脈特點、旅館建筑的特性、旅館建筑所需的景觀特點;高校大學生活動中心的設計中了解大學生的運動、交往、生活、學習等各個方面的行為特點,如何在給定的項目地區將這些特點應用到建筑設計以及風景園林的設計中去。并將這些資料進行整合,提取出較為精煉的部分為之后的設計提供基礎材料基礎。再次過程中兩部分學生進行專業間的交流,共同完成各類分析圖的繪制(如圖1)。

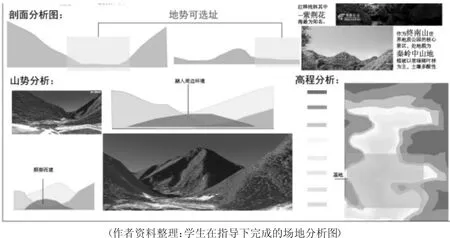

(2)設計初期階段強調與環境的結合,達到與環境融合的目的,以不破壞生態及原有風景為最低要求。這個問題在山地旅館的設計中顯得尤為重要。我們課程設計中選取的山地為甘肅炳靈丹霞風景區內的丘陵丹霞地貌,和陜西太平溝的丘陵地貌。兩個地貌的共同之處為坡度在10~20°之間,植被較為豐富,并且存在較為優美的自然環境。因此如何利用山地原有的地形地貌以及原有的自然景觀成為了設計的重點和難點。在建筑學同學調研學習如何利用山地排布建筑空間功能的同時,風景園林的同學就山地的地貌、植被狀況、坡度大小、土壤水文狀況以及基地原有的自然景觀進行了有效的分析。在此過程中雙方學生對基地原有狀況有著較為深入的探討。為以后的設計做好了充分的準備(如圖2)。

圖1

圖2

1.2 前期設計中兩個專業如何發揮各自的優勢

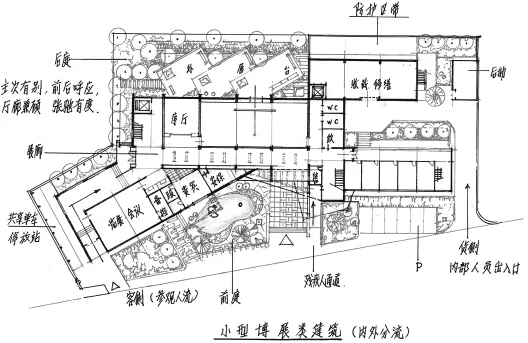

前期設計中我們主要以徒手草圖和“草模”兩種形式來完成。建立由“場地——游憩——風景”的認知能力建構訓練以及建立由“簡單——復雜——整合”的綜合能力培養訓練。建筑學學生善于布置建筑功能空間形態,往往忽略自然環境設計,而風景園林學生對建筑的功能形態認識不足,但十分擅長完成各種小環境小景觀。于是我們采用的方法是第一步各自完成各自的初步構思,第二部將兩個專業的圖紙進行重疊。第三部再次深入討論將兩套方案進行有效的取舍,最終共同完成方案草圖的繪制(如圖3)。其中西安建筑科技大學的劉永德教授對我們進行了十分耐心的指導。并在學生方案的基礎上進行了十分精彩的調整。

1.3 利用空間和景觀搭配的手法進行課程設計

依托地域自然生態與文化環境特點,我們將最終的方案進行調整。這里我們采取的方法是建筑學學生利用材料和造型的手法將建筑實體進行深化設計。風景園林專業的學生利用鋪地材質、樹種配置以及原有自然景觀的利用進行精細化設計。并且兩個專業之間相互協調與溝通在建筑的造型和景觀配置的層次上都進行了有效的調整。成果要求中最終確定的方案不僅有建筑方案設計,同時應具備環境設計、植物設計、場地設計,使建筑與環境、地形結合后能成為可被觀賞的風景(如圖4)。

圖3

圖4

2 建筑學與風景園林專業獲得的教學成果

歷經兩年的教學中我們取得了一定的教學成果,每一次課程答辯都能夠順利進行。并且在設計課程結束后,我們將優秀的學生作品挑選出來再次進行多次調整和修改,參加各項建筑類和風景園林類競賽,并多次獲取獎項。

2.1 完成的課程設計

兩年的時間內我們共完成小住宅設計、幼兒園設計、山地旅館設計、大學生活動中心設計共計四個課程設計。其中小住宅設計和山地旅館的設計能夠與最為突出的體現出兩個專業的結合之處。其中盧同學的作品最為精彩,在滿足建筑功能的同時,充分考慮到建筑與自然景觀相互結合的問題。整個景觀系統十分完整。并且考慮到基地所在的西安屬于寒冷地區,在建筑熱環境設計上也能做到充分的考慮。能夠較好的完成我們的教學要求(如圖5)。

圖5

2.2 獲得的相關獎項

在兩年的進程中我們指導的學生共獲得九個獎項。其中在“園冶杯國際大學生設計競賽”獲得二等獎的同學一位,三等獎兩位,榮譽獎五位。一組同學獲得“光明小鎮-逕口社區改造提升設計競賽”優秀作品獎并獲得優秀作品獎。這組作品最終被選中最為實際項目進行建設,也印證了在當今社會環境下建筑學與風景園林專業互助式教學的必要性。

3 總結建筑學與風景園林專業互助式教學過程中的問題

在整個教學過程中我們也發現了一定的問題主要表現在以下兩個方面。

3.1 在方案構思初期產生的設計矛盾

在方案構思之初,建筑學學生與風景園林專業的學生存在較多設計理念上的沖突,一個是注重功能形態,一個是注重原有的場地地形條件。在小住宅的設計中風景園林學生多喜愛在沿湖方向設計建筑小品,但往往忽略掉會對建筑的南向采光進行遮擋。建筑學學生在設計山地旅館時常常以破壞原有基地的地形地貌外代價。基于這些問題我們教師指導過程中要抓住主要矛盾進行取舍。以求滿足雙方的設計需求。

3.2 在方案后期產生的設計矛盾

方案后期設計中則需要引入文脈、材質、樹種等方面進行設計,兩個專業的學生往往顧此失彼,拿捏得住材質又忘記造型,調整完小的景觀節點又發現對建筑物產生了不良遮擋或者是造成了不良的路徑迂回。需要反復調整以求多方面平衡。

4 結語

在兩年多的教學實踐中兩部分學生均能夠對對方專業有著較為深入的了解,建筑學學生能夠認識到景觀設計在建筑設計中的重要性,二風景園林專業的學生能夠清楚認識到建筑的功能空間在組織方法。使學生在今后的學習或工作中專業性知識更加全面,協同配合能力大大加深。提高學生就業基點、增加更多就業機會。以及各種景觀建筑設計的特點和建筑設計基本原理,掌握實體空間環境設計構思的專業基本技能。在此也大大增加了兩個專業老師之間的配合程度,增加了學科之間的有效交流。

5 致謝

在此我僅代表我個人對我們兩年以來的教學實踐過程中做出貢獻的老師和學生進行感謝。尤其要感謝西安建筑科技大學建筑學院教學督導劉永德教授,感謝他以86歲的高齡依舊親自為我們徒手繪制示范圖例,并開展多次課堂講座為我們進行指導。感謝西安交通大學人居環境學院的林永樂教授,多次現場指導學生的設計。兩位教授的指導令我們收獲頗豐。