銀川新華街出土的窖藏西夏銅器珍品

撰文/弭 輝

① 鎏金文殊菩薩銅造像尺寸:通高58.5cm 重28.8kg說明:造像通體鎏金,上部為文殊菩薩,頭戴高冠,面部圓潤,大耳垂肩,雙目微合,神態慈祥。身著寬袖緊身天衣,胸佩瓔珞,飄帶繞體,手持如意,左手在上,右手在下,結跏趺坐于蓮花座上。蓮花座下墊一火云紋蟠龍戲珠圖案的披氈于下部坐騎獅背上,獅子兩眼圓睜,尾巴卷曲。獅子側首俯臥,呈現出既順從又不失威猛的神態。

②鎏金寒山銅造像 青銅鎏金尺寸:通高55cm 重16.4kg說明:取立姿,足踏雙層六邊形須彌臺。黑發披肩,細眉長目,滿臉笑容,身著寬袖緊身袈裟,系腰帶,衣衫襤樓,左肩斜挎結繩串聯的五個葫蘆,右腰胯下掛一錦囊,雙手各置左右,左手持書囊。面容幽默而詼諧,神態自若,形象逼真,充分表現出寒山這位出世高僧不拘小節的性格特征。寒山,又名“寒山子”,是唐代的詩僧。其詩樸實自然,禪意深邃,《全唐詩》收有三百余首。

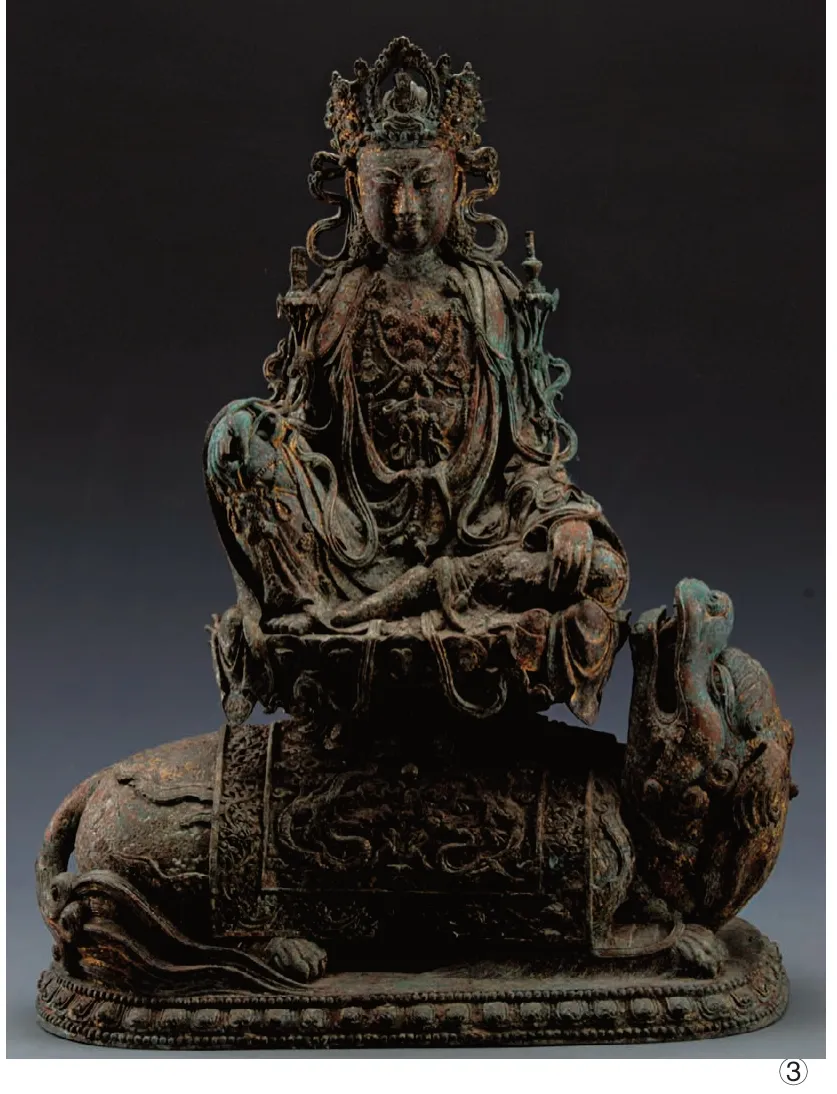

③鎏金觀音菩薩銅造像尺寸:通高64.5cm 重21.5kg說明:造像通體鎏金,精致華美上部為觀音菩薩,頭戴化佛冠,冠中央有一尊小坐佛。大耳垂肩,雙目微合,神態安詳,端莊肅穆。身著寬袖緊身天衣,胸佩瓔珞,飄帶繞體。左右肩花枝上各托一個凈瓶寶物。左腿單盤,右腿支起,左手放在左腿,右手置于右膝,半跏趺坐于蓮花座上。蓮花座下墊二龍戲珠圖案的披氈于下部坐騎望天吼背上,望天吼翹首伏臥,雙目仰視,呈現出恭順又不失雄健的神態。獅吼觀音為觀音菩薩的化身之一,是使三界眾生脫離苦海所化現的觀音,漢譯亦名騎吼觀音、獅子吼觀音。吼為龍生九子之一,由于是傳說動物,人們就以獅子為原形來創作,但在頭上加兩個角以示區別,觀音與吼組合之形象宋以前未見,南宋時代木雕中偶可見此題材,及至元明,特別是明代頗流行。

1986年4月,銀川市新華百貨大樓在擴建后樓,建筑工人進行樓基打樁時,無意中發現了一個古代窖藏。說來也十分湊巧,4月的銀川正是風沙天氣,可發現窖藏的那天,天空格外晴朗,風和氣爽。當日操作打樁機的是一位很有經驗的老工人,當一根水泥樁打入地下后,老工人感覺聲音不太正常,于是立即停機,叫來工地的技術員一起查看,發現地下果然有個被虛土掩埋的土坑。工人們刨開坑口的虛土,看到坑內埋有金屬物,器表還閃閃發光。他們意識到地下可能埋有古代文物,立即派人到新華街派出所報案。派出所的領導聽了工人的報告,一面派民警前往保護現場,一面把這一發現打電話通知了寧夏博物館。博物館主管考古工作的負責人得知有重要文物被發現后,即刻組織考古人員在最短的時間內趕到了現場。

考古隊員到達新華百貨大樓后樓擴建工地時,除有一位民警在發現文物的窖坑旁守衛外,工地上的工人都在各自的崗位上工作,沒有一個圍觀的群眾。看來工地上發現文物的消息并沒有傳揚出去。考古隊員向守衛的民警介紹了身份,并向工人們詢問了窖坑發現的經過。之后,先對窖坑周圍的土質土層做了探查,在判定窖坑周圍沒有其他古代建筑遺跡后,才開始對窖坑進行考古發掘。

由于只是一個面積不大的窖坑,所以考古工作的技術難度不大,但因為是在正施工的建筑工地上進行發掘,而這個建筑工地又與銀川市最繁華的商業街——新華東街相鄰,因此發掘時間不宜過長。到場的考古隊員按照考古工作程序和要求,有的負責清理,有的負責記錄,有的負責繪圖,有的負責照相,從上午11時左右,一直忙到下午五六點鐘,終于使窖坑內的所有埋藏物重見天日。窖坑內除發現有宋代和西夏時期的破碎瓷片外,共出土青銅文物10件,其中有7件是佛教人物的鎏金銅造像;2件六棱雙耳網紋長頸銅瓶(一件完好,一件殘損);1件雙龍首八卦銅鐘。這一發現讓所有在場的考古人員興奮不已,如此眾多的青銅文物一次性出土,在寧夏考古史上尚屬首次,尤其是7尊佛教人物鎏金銅造像,不僅造型生動,形象逼真,比例勻稱,工藝精湛,而且出土時金光燦燦,具有極高的工藝和科研價值。

關于寧夏銀川新華街出土的這批窖藏青銅器物的斷代,當時學術界是有爭議的。有的學者從出土現場的地層關系及其它文物推斷,認為應屬于西夏后期;而亦有學者從器物的造型及制作風格上分析,認為其更接近于明代。1996年,其中的9件銅器經國家一級文物鑒定組專家確定為一級文物,年代為西夏。其埋藏年代當在西夏晚期,體現了西夏時期文化的興盛及先進的冶金工藝鑄造水平,具有極高的歷史和工藝研究價值。

④鎏金天王銅造像尺寸:通高57.5cm 重16.2kg說明:佛教中的天王是護持佛法的神。該造像為四天王(亦稱“四大金剛”)之一,通體鎏金。取立姿,頭戴寶冠,橫眉怒目,長髯拂胸,身著金甲,下襯寬袖征袍,披帶飄搖。左臂彎曲向上,食指和小指向上,其余三指微屈,右臂內屈,右手握空拳(原應握有兵器),足踏半馬蹄形山岳臺座。此像似為南方增長天王。黑水城出土有一副西夏時期的增長天王畫像,作亦色忿怒形。

⑤鎏金韋馱銅造像尺寸:高58cm 重17kg說明:造像通體鎏金,取立姿,盔纓飄拂,護耳翻卷,面相方正威嚴,金甲裹身,下襯寬袖征袍,披帶臨風揚起,雙手合十于胸,兩肘間橫托降魔杵,造型奇偉神武。韋馱,亦稱韋馱天將或韋天將軍,其造型一般身披甲胄,立于彌勒像后,正對釋迦牟尼,韋馱像宋代即已出現,西夏文《阿毗達摩順正理論》卷首佛畫亦有韋馱立像,造型亦為雙肘橫托降魔杵,可見宋、西夏時韋馱的造型擇式頗為一致。

⑥鎏金普賢菩薩銅造像尺寸:通高61.5cm 重28.8kg說明:造像通體鎏金,上部為普賢菩薩,頭戴高冠,面部圓潤,大耳垂肩,雙目微合,神態慈祥。身著寬袖緊身天衣,胸佩瓔珞,飄帶繞體。手持如意花枝,右手在上,左手在下,結跏趺坐于蓮花寶座上。蓮花座下墊一火云紋蟠龍戲珠圖案的披氈于下部坐騎象背上,大象側首伏臥,雙目微合,長鼻彎曲,姿態文靜,神態恭順,整體給人以神圣肅穆之感。

⑦鎏金天王銅造像 青銅鎏金尺寸:通高56cm 重16.8kg說明:取立姿,足踏雙層六邊形須彌臺。披長發,圓面長耳,滿面笑容,滿面和善,含胸腆腹,胖而不臃,身著寬袖緊身袈裟、系腰帶,衣衫襤褸,右肩斜挎結繩串聯的五個葫蘆,左腰胯下掛錦囊,右臂自然上舉,右手掌心朝左,五指微分,食物朝上,左臂寬袖下垂,手執笤帚,赤足免冠,面容詼諧,蓬頭憨笑,形象逼真。

⑧雙龍鈕八卦紋銅鐘尺寸:通高66.5cm 口徑52cm 重64.5kg說明:青銅質,鐘頂端二蟠龍附紐,左右兩龍雙爪彎曲抓地,龍爪瘦勁遒奇,肘尖向上突起,探首躬背呈拱形;龍頭雙角上指,兩須前伸;項脊呈鋸齒狀,鱗片齊整,層次分明。鐘身肥碩,鐘肩飾一周串珠垂蓮,蓮瓣豐腴;采用雙道縱起凸棱八分鐘身,腰部中間橫施三道凸弦紋,將鐘身分為上下兩部。上部方框格內填以八卦圖形。鐘口為八面凹弧狀。

⑨六棱雙環耳長頸銅瓶尺寸:高55.3cm 腹徑24.5cm 口徑14.8cm 重6.4kg說明:出土2件,大小、造型相仿。這件完整的高55.3厘米,腹徑24.5厘米,口徑14.8厘米,重6.4千克。體呈六棱六面,直口,平唇,頸修長,鼓腹低垂,高足。頸部鑄有對稱的龍首形雙耳,內套圓形活環,頸部、活環及足部飾網狀斜方格紋,造型古樸典雅。