吐魯番小桃兒溝石窟第6窟八塔圖像考釋

□陳 誠 新疆藝術學院

一、問題的提出

吐魯番桃兒溝東西分布有兩個佛教石窟,西面為大桃兒溝石窟,東面為小桃兒溝石窟。最先對桃兒溝石窟進行調查、攫竊的是德國的馮勒柯克和·格倫威德爾于1902——1903年和1905——1907年,前、后兩次在吐魯番進行考察。在《1902-1903年冬季在亦都護城及周邊的考古工作報告》,對小桃兒溝石窟藏傳佛教藝術有所略述。俄國的奧登堡、C.M.杜丁于1914年5月對新疆地區進行考察,攝影師杜丁的《在中國新疆的建筑遺址》一文中對小桃兒溝略有記述。

在國內,對小桃兒溝石窟的研究尚屬鳳毛麟角。新疆吐魯番學研究院的陳玉珍有所研究,其的成果在《藏傳佛教與回鶻》一文中。該文的第四章第三節以宗教學的角度,解讀了小桃兒溝第6窟八塔圖的佛經意義,并將其與莫高窟第76窟的八塔圖像做了對比[1],但是沒有對小桃兒溝第6窟八塔圖的美學價值進行探討。該文忽視了八塔圖像所依據的經典的流變和八塔圖像,在12——13世紀間在高昌回鶻王國、西夏、宋、遼、之間的流變。

本文以此作為切入,通過對小桃兒溝第6窟八塔圖像的圖像學、經典意義的解釋,一探其美學價值和高昌回鶻王國藏傳佛教文化藝術的發展情況,簡單梳理八塔圖像在高昌回鶻、吐蕃、蒙古、黨項、契丹的勢力范圍內的造型藝術。

二、小桃兒溝石窟之概況、形制、內容

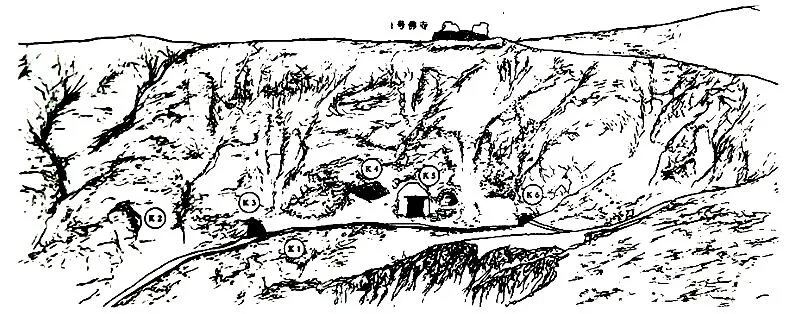

圖1 地貌圖

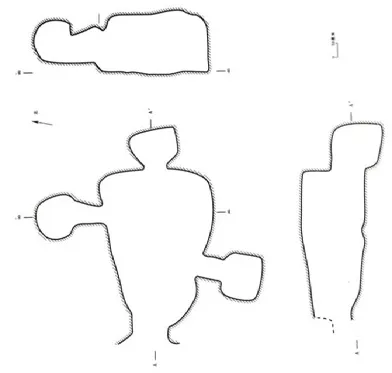

圖2 剖面圖

小桃兒溝石窟開鑿于火焰山西段一溝內的西壁處,呈南北走向,西鄰大桃兒溝石窟,東距4A景區葡萄溝約3公里。(圖1)第6窟位于小桃兒溝西段的最北,故位置高于1——5號洞窟。(圖2)從洞窟的形制來看,為復合式洞窟,其左、右兩側壁各有一個耳室。洞口已經出現了坍塌的痕跡,為了保護洞窟,洞口用磚壘砌了一面墻,僅開了一個可以容一成年人進出的洞口。從洞口到后壁,呈前窄后寬的布局,后壁開鑿有一個壁龕。主室頂部為縱券狀。左、右兩壁均開鑿有一個可以容納一個成年人的耳室。右邊的耳室內,其地面近似正方形,頂部呈穹隆狀。左邊的耳室與右邊的耳室大小幾乎一樣,但是左邊的耳室更靠后部,它的地面近似圓形,與右邊的頂部也很相似。兩個耳室內均無壁畫的痕跡。

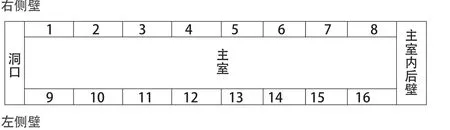

第6窟的八塔圖像,繪制于白色為底的主室內左右的兩側壁。從前至后,從右至左依次編號為1號~16號佛塔。關于小桃兒溝石窟第六窟的開鑿時間,經過碳十四測定為1250±20/45年[2]。念常在《佛祖歷代通載》中記載:“太祖既受天命,略定西北諸國,回鶻最強,最先附,遂詔其主亦都護為第五子,與諸皇子約為兄弟,寵異冠諸國。自是有一材一藝者畢效于朝廷”。1246年,闊端王子代表蒙古與西藏代表薩迦派世祖薩班在涼州進行談判,確定了蒙古在西藏的政治地位,并且確定薩班在西藏各派的主體地位。元朝建立后,忽必烈尊奉藏傳佛教為國教,上行下效,藏傳佛教之風風靡全國,于是包括回鶻在內的諸色人也隨之皈依藏傳佛教。在這個時期,高昌回鶻王國的主體信仰已經皈依藏傳佛教,并在吐蕃與蒙古之間的藏傳佛教的交流上,扮演了重要角色。僅《元史》記載有葉仙鼐、阿魯渾薩理、必蘭納識里、他們翻譯藏傳佛教經典、充當帝師與皇帝的翻譯、代替皇帝出家等。

圖3 小桃兒溝6號窟主室左右壁佛塔分布圖

三、八塔圖像的來源及其含義

最早的八塔,要追溯到“八王爭舍利”的佛傳故事。佛陀涅槃后,八個國王聽聞,窮兵黷武欲爭取舍利,一婆羅門主持分舍利,八個國王分別建八種塔供養。代表佛陀一生中的八個不同階段或成就,或者說佛陀八個不同的精神意境。公元前3世紀中期,阿育王倡導以窣塔婆(stupa)、墳冢墩為崇拜對象。塔遂成為佛教的特殊象征——功德的一種表現。

10世紀末11世紀初,密教在北宋、遼、西夏興起。印度的貝葉佛經《般若波羅蜜多經》《八大靈塔塔名號經》一時熱傳于中國,往來于中印之間的各國僧人以此求取成績,創造了這一時期的新經變——八塔經變圖。據此推斷,八塔圖像自印度傳入,源于梵文貝葉經《八相圖》,這也是東印度波羅樣式的一種。13世紀后,八塔圖像成為展示佛陀神跡的一種本生故事。其母題大概是梵僧頻繁饋贈的貝葉經之插圖和吠舍離的石刻《八相圖》。

藏傳佛教中,塔的教義是意、身、語三種塔。在形式上8種類型:疊蓮塔、菩提塔、和平塔、殊勝塔、涅槃塔、神變塔、神降塔、吉祥多門塔。在藏傳佛教典籍中中,八塔分別稱為:八邦曲丹、香曲曲丹、扎西果莽曲丹、喬蘇曲丹、拉帕曲丹、嚴敦曲丹塔、南嘉曲丹、娘堆曲丹。然而《八大靈塔名號經》對應的藏文本未被發現,此藏文本與10世紀時,那爛陀寺的上師龍樹所著的《八大勝地制多贊》和《八大靈塔名號經》有著密切的關系。馬洛夫所攫竊文書《金光明最勝王經》中,提及了《八大勝地制多贊》的翻譯問題。護雅夫在《回鶻語譯本〈金光明最勝王經〉》一文中提到此譯本序言部分最后一章《八大圣地制多(靈塔)贊》一節中有以下一段文字:這是一個名為TanvasiAcari(Tanvasin,Acarya“阿阇梨”)的人根據Quman Tut(都統)的愿望由吐蕃語翻譯成回鶻語的。其次在最后一章《八大圣地制多(靈塔)贊》中有以下的文字:“toz-unuluybaxsiuz-a yaratilmis z尊敬偉大的師Nagarcuni由建造的八個偉大的地方在靈塔的贊把我 Amoga?iriAari印度的語言從 türkuyyurtilin? t(?)nriburχanto?m突厥·回鶻語言向天佛陀出生的”,這說明了高昌回鶻王國與藏傳佛教存在緊密的聯系。

四、莫高窟76窟八塔圖像與小桃兒溝石窟6窟八塔圖像之比較

中國現存最早的八塔經變圖現存于敦煌莫高窟第76窟。該窟在宋時被重修,有濃郁的宋夏風格。窟室位于整個崖面的最下層,兩側門畫了兩排八塔變,因石窟位置。現存的壁畫的旁邊都有鮮明的漢文題記,從上一層門南起,到門北依次有釋迦降生、初轉法輪、降服六師、獼猴獻蜜。

小桃兒溝石窟第6窟的八塔圖像呈鐘形,是藏式八角形樓閣與覆缽式相結合的塔。以用紅色和紅黑色(黑色)起形。新疆吐魯番學研究院組織人員,利用科學儀器對大、小桃兒溝石窟、雅爾湖石窟的壁畫成分,做了科學分析。得出了小桃兒溝石窟第6窟八塔圖像繪制所使用的顏料的成分:壁畫中,使用了大量的鐵紅顏料;小桃兒溝石窟第6窟現存的八塔圖的繪制手法簡單,以線描為主,略施微染。就線條技法而言,屬于鐵線描法,其線粗細不一,甚至彎曲,明顯看出是畫師在繪制時手抖動所致。在塔頂部分用黑色略為暈染,角形突出層也有黑色暈染的痕跡。塔身都是鐘形,為覆缽式塔,這種塔是典型的藏傳佛教建筑。塔共有三層,每一層有角形突出于兩端,塔基都是蓮座,由5瓣蓮花組成。塔頂都有傘蓋,塔尖都有墜有綠色的經幡帶或者連續性的蓮花紋樣,但是只有14號佛塔傘蓋墜有連續性蓮花紋樣,其他現存的都為經幡帶裝飾。鐘形缽體都有兩條黑色帶狀纏繞作裝飾,略有渲染。在繪制中趨于簡單,省去了繪于塔中的佛傳經變畫。

小桃兒溝石窟第6窟與敦煌莫高窟第76窟的八塔圖的母題,皆源于印度的波羅樣式。八塔圖像的鐘形缽體,具有明顯的藏傳佛教的色彩。小桃兒溝石窟第6窟八塔圖與莫高窟第76窟八塔圖像,有諸多相似,可能出自同一個粉本。中國的八塔圖像源自印度,在10~13世紀,其廣泛地分布在吐蕃、西夏、遼、敦煌、高昌等地區。我們不難看出,在高昌回鶻王國時期,敦煌莫高窟與小桃兒溝石窟在藏傳佛教藝術方面,內在聯系。這都與當時藏傳佛教的造塔奉佛的信仰有關——八塔信仰。

結 語

小桃兒溝石窟的開鑿是藏傳佛教在高昌回鶻流行的重要見證。然而,從小桃兒溝石窟第6窟八塔圖像的繪制水平而言,可以看出這一時期,藏傳佛教藝術日漸消沉,高昌回鶻王國,已經無力開鑿或者重修像柏孜克里克那樣的恢宏的寺院,繪制精美的壁畫。這與高昌回鶻王國卷入蒙古“黃金家族之爭”有關系,它直接削弱了高昌回鶻王國的國力。這一事件,說明了伊斯蘭教勢力在這時期已經在高昌回鶻王國壯大;蒙古西北諸汗王,出于政治考量,開始轉向扶持伊斯蘭教。由此推斷,推斷小桃兒溝石窟的開鑿時間應該在高昌回鶻王國的晚期,大概在13世紀時期,既忽必烈建立元朝建后。

梳理八塔圖像在10~13世紀的流變,可以得出在這一時期內,在中國由吐蕃、回鶻、黨項等各民族共同締造了佛教文化藝術的結論。小桃兒石窟的開鑿,是藏傳佛教藝術在吐魯番地區興盛的余暉。直至公元1346年,禿黑普帖木兒,出任別失八里臺察臺合汗,開始大規模在北庭推廣伊斯蘭教,1383年,其繼承者黑的兒火者,對高昌發動了所謂的伊斯蘭“圣戰”。以武力迫使軍隊、官僚、平民改信伊斯蘭教。并將高昌改名為達爾丶阿勒丶伊斯蘭。自此藏傳佛教逐步退出吐魯番地區。