密植條件下去葉處理對夏玉米籽粒灌漿及產量的影響

陳均治,王懿茜,解 君,李香云,付 筱,聶紀魯,朱 偉,劉鐵寧,韓清芳,賈志寬

(1.西北農林科技大學 農學院,陜西楊凌 712100;2. 西北農林科技大學 中國旱區節水農業研究院/農業部西北黃土高原作物生理生態與耕作重點實驗室,陜西楊凌 712100)

當前高產玉米的種植密度在70 000~90 000株/hm2[1]。因此有研究認為玉米單產提升部分歸因于種植密度的提高而非單株產量的增加[2]。隨著種植密度的增加,勢必造成群體擁擠,葉片之間郁閉遮陰,群體中下層光照變差等不利影響[3];進而影響籽粒灌漿進程,粒質量下降,增加減產風險[4]。因此,改善密植玉米群體冠層透光條件,促進籽粒灌漿進程和增加粒質量是當前玉米高產栽培的關鍵[5]。

葉片是玉米冠層結構中最主要的器官,可以認為玉米干物質積累絕大部分來自葉片[6]。葉片的光合作用為植株各項生理過程提供物質和能量,進而影響植株的生長發育和籽粒的庫容建成。高密度種植條件下,源葉片是產量的主要限制因素[7]。研究發現,密植玉米群體存在葉片冗余現象,使更多的資源用于個體競爭和消耗,造成營養物質和能量的浪費[8]。因此,去除部分冗余葉片可使植物對獲取的有限物質和能量進行合理的分配和利用,提高物質和能量的利用效率。前人關于減源對玉米生長發育影響的研究多集中于單株光合性能及氮素積累方面[9-11],而通過減源來塑造理想冠層、改善玉米中下層光照條件,進而構建密植玉米高光效群體結構、促進籽粒灌漿進程的研究較少。為此,本研究在高密度種植條件下,通過不同程度去除植株頂部葉片,探討2株型玉米在密植條件下產量提升的生理機制,為高密度栽培條件下穩定或提高群體生產能力探討新的技術途徑,同時也為耐密高產品種選育提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗設計

試驗于2016年在西北農林科技大學農作一站(34°21′N,108°10′E,海拔454.8 m)進行,試驗地土質為土婁土,肥力良好。試驗田施純氮225 kg/hm2,有效磷120 kg/hm2[氮肥(尿素):純氮46%;磷酸氫二銨/磷酸二銨P2O5≥46.0%,氮(以N計) ≥18.0%折合具體肥料用量]。播前基施60%氮肥和全部磷肥,在玉米大喇叭口期追施40%氮肥。供試品種為緊湊型‘鄭單958’和半緊湊型‘強盛101’,種植密度均為82 500株/hm2,等行距種植,行距為60 cm,株距為20 cm。

試驗采用雙因素裂區設計,品種為主因素,減葉量為副因素,小區面積3 m×7 m,重復3次。于吐絲后7 d進行去葉處理,即分別為去除頂部1片葉(S1),2片葉(S2),3片葉(S3),4片葉(S4),以不去葉植株為對照(CK)。在玉米整個生育期內保證植株有良好的生長環境。

1.2 測定項目及方法

1.2.1 葉面積指數(LAI) 于開花期、灌漿期、乳熟期和完熟期分別選取各小區長勢一致且具代表性的植株3株測定LAI。

單葉葉面積=L(葉片最大長度)×W(最大寬度)×0.75

LAI=單株葉面積×單位土地面積株數/單位土地面積

1.2.2 群體透光率(LT) 在玉米開花期(剪葉后5 d)和灌漿中期(吐絲后20 d)選擇晴朗無風的天氣,采用LP-80冠層分析儀,將棍棒式探頭平行橫伸于行內測定群體冠層上方、穗位層和群體底部(距地表10 cm處)光照強度,每小區3個重復。

LT= I/I0×100%

式中,I0和I分別為冠層上方無障礙物時和通過一定葉層時的光照強度。

1.2.3 葉綠素含量 在玉米開花期和灌漿期,每小區選取長勢一致且有代表性的植株10株,用SPAD-502型葉綠素儀測定功能葉基部、葉中、葉尖的SPAD值,求其平均值進行統計。

1.2.4 籽粒灌漿 在玉米吐絲期,選取長勢一致的果穗進行掛牌標記,每小區50株。自授粉后5 d 開始每隔7 d從掛牌植株中取有代表性植株,每個處理取3個果穗,直至成熟為止。根據果穗長度將其均分為上、中、下3部分,從各部選取籽粒100粒,105 ℃殺青30 min后,80 ℃下烘至恒量后稱量,測定籽粒增質量動態變化。

1.2.5 籽粒灌漿進程模擬 籽粒灌漿動態參照朱慶森等[12]的方法,以花后時間(t)為自變量,籽粒百粒質量為因變量(m),用 Richards方程對籽粒的增質量動態進行模擬:

m=A/(1+Be-Kt)-1/N

(1)

對方程(1)進行一階求導,得到籽粒灌漿速率(P):

P=dm/dt=AKBe-Kt/[N(1+Be-Kt)(N+1)/N]

(2)

式中m為籽粒質量(mg),A為最大粒質量(mg),t為開花后的時間(d),B、K和N為方程參數。計算以下籽粒灌漿特征參數:達最大灌漿速率時的時間(Tmax)=(lnB-lnK)/K;籽粒灌漿速率最大時的生長量(mmax)=A(N+1)-1/N;平均灌漿速率(G)=AK/2(N+2);灌漿積累起始勢(R0)=K/N。

1.2.6 產量及其構成因素 在玉米生理成熟期,將各小區中間3行進行全株收獲,重復3次,每個重復隨機選取10個果穗進行考種。收獲穗全部脫粒后自然風干,按14%含水量計算公頃產量。

1.3 數據分析

采用Microsoft Excel 2010對試驗數據進行整理并用Sigmaplot 12.5作圖,用DPS 7.5版本軟件進行差異顯著性檢驗(Duncan’s法),并對產量和產量性狀進行方差分析。

2 結果與分析

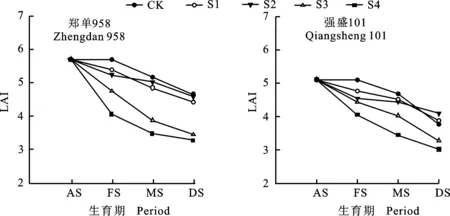

2.1 去葉對葉面積指數(LAI)的影響

葉面積指數是作物群體同化能力的表現。由圖1可見,2株型玉米各去葉處理花后LAI均呈不同程度降低趨勢。其中處理S3和S4由于過多去葉,其LAI在玉米生長后期一直處于較低水平,且顯著低于CK和S2。隨著灌漿進程的推進,乳熟期2株型玉米各處理LAI均表現為CK>S1>S2>S3>S4,且處理S2與CK之間差異不顯著。從灌漿期到乳熟期,‘鄭單958’S2處理LAI的下降速度較CK低60%,而‘強盛101’S2處理較CK低53%。由此可知,高密度種植條件下去除頂部2片葉利于減緩籽粒灌漿期間群體葉片衰老,維持較高的LAI持續期。且對緊湊型品種‘鄭單958’的調節效果更為明顯。

AS. 開花期 Anthesis stage;FS. 灌漿期 Seed-filling stage;MS. 乳熟期 Milking stage;DS. 蠟熟期 Dough stage;圖3同此 The same as figure 3

圖1去葉對2株型玉米葉面積指數(LAI)的影響

Fig.1Effectofleafremovalonleafareaindexintwotypesofmaize

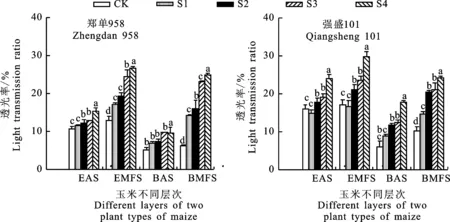

2.2 去葉對群體透光率(LT)的影響

群體透光率是反應群體光環境的重要指標,與植物光合過程密切相關。與CK相比,2株型玉米同一層次的LT均隨去葉程度的增加而增大(圖2)。開花期穗位層,除S1與CK差異不顯著外,其他處理LT均顯著高于CK。與開花期相比,各處理灌漿期同一層次的透光率均有不同程度的增加,以開花期為基準,灌漿中期‘鄭單958’各處理穗位層透光率分別增加22.3%、50.4%、59.0%、73.4%和91.0%;‘強盛101’各處理依次增加7.7%、10.5%、19.1%、23.2%和24.3%。可見,去葉能顯著改善密植條件下玉米冠層中下部葉源光照環境,且對緊湊型‘鄭單958’的調控效應更為明顯。

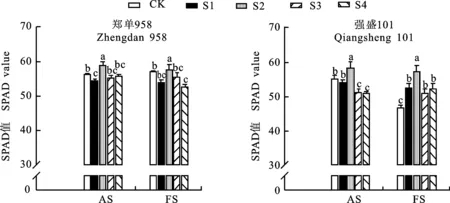

2.3 去葉對葉綠素SPAD值的影響

葉片SPAD值與其葉綠素含量呈正比關系,通常用來衡量葉片葉綠素相對含量的高低。圖3表明,2株型玉米功能葉SPAD值隨去葉表現不同程度變化。開花期,去除頂部3片葉(S3)和去4片葉(S4)均顯著降低2品種玉米功能葉SPAD值,總體趨勢表現為S2>CK>S1>S3>S4,且S2顯著大于CK和其他處理。與開花期相比,灌漿期‘鄭單958’各處理SPAD值均有不同程度下降,但總體趨勢不同;灌漿期‘強盛101’S3和S4處理SPAD值略有上升,但顯著低于S2處理。由此可知,適度去除頂部2片葉可有效提高功能葉SPAD值,延長葉片高葉綠素含量時間,為提高葉片光合作用提供了保障。

EAS.開花期穗位層 Ear leaf layer at anthesis stage;EMFS.灌漿中期穗位層 Ear leaf layer at mid-filling stage;BAS.開花期底層 Bottom layer at anthesis stage;BMFS.灌漿中期底層 Bottom layer at mid-filling stage

圖2去葉對2株型玉米不同層次透光率(LT)的影響

Fig.2Effectofleafremovalonlighttransmissionratio(LT)indifferentlayersoftwoplanttypesofmaize

圖3 去葉對2株型玉米功能葉SPAD值的影響Fig.3 Effect of leaf removal on SPAD value in functional leaves of two types of maize

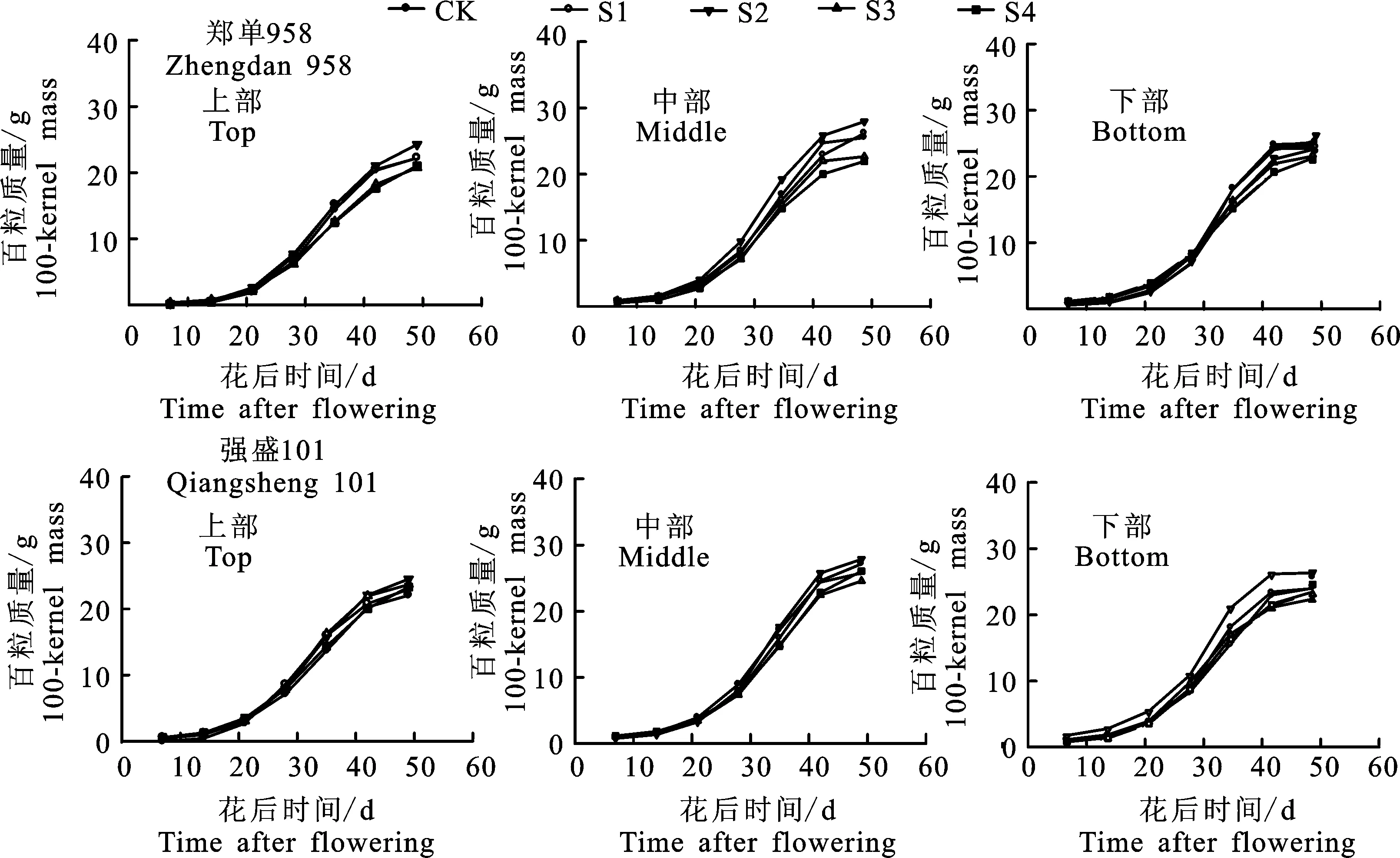

2.4 去葉后籽粒干物質積累動態

2株型玉米在不同去葉處理下,其不同部位籽粒的干物質變化均呈現慢-快-慢的增長趨勢(圖4)。灌漿前期(花后0~20 d),同一品種各處理相同部位籽粒之間增量差異不明顯,隨著灌漿進程的推進,2株型玉米不同處理同一部位粒質量差異逐漸顯現,尤其2株型玉米S2處理上部和中部籽粒增質量幅度較CK處理顯著增加。以花后42 d為例,‘鄭單958’S2處理上部和中部籽粒干質量較CK分別增加9.3%和9.6%,‘強盛101’S1處理較CK分別增加11.1%和8.2%,且顯著高于其他處理,同時‘強盛101’S2處理下部較CK增加9.7%,‘鄭單958’S2處理下部與CK差異不顯著。由此可知,適度去除頂部2片葉可有效提高灌漿中期玉米各部位籽粒的干物質積累,且對中上部籽粒的調控效應更為顯著。

圖4 2株型不同處理玉米籽粒不同部位干物質積累動態Fig.4 Dry grain mass per 100-kernel dynamics of different parts of the ear on two types of maize

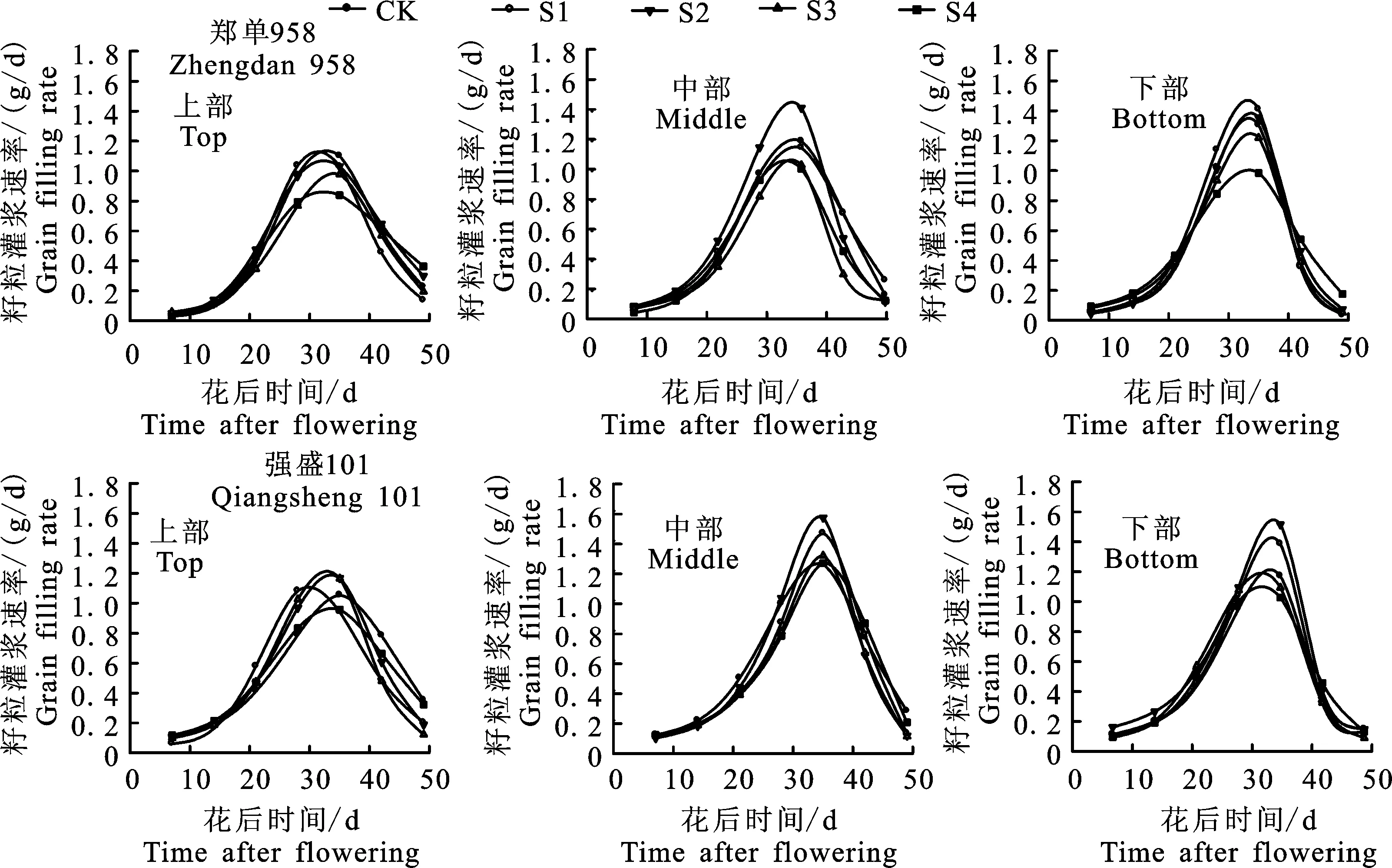

2.5 去葉對籽粒灌漿速率的影響

籽粒灌漿速率是籽粒干物質積累快慢的直接體現。圖5表明,2株型玉米各處理不同部位籽粒灌漿速率均呈單峰曲線變化,且最大灌漿速率均出現在花后35 d左右。不同處理同一部位在灌漿前期(花后0~20 d)籽粒灌漿速率變化無顯著差異;隨著灌漿進程的推進,各處理灌漿速率之間的差異逐漸顯現。以最大灌漿速率出現時為例,‘鄭單958’S2處理中部灌漿速率較CK高18.6%,而‘強盛101’S2處理較CK高25.1%,且均顯著高于同品種其他處理。同一品種穗中部和下部各處理最大灌漿速率均大于其上部速率,表明去除頂部2片葉能有效提高籽粒灌漿中期灌漿速率,且對穗中部籽粒的調控效應更加明顯。

圖5 2株型玉米不同部位籽粒灌漿速率Fig.5 Grain filling rate on different parts of the ear on two types of maize

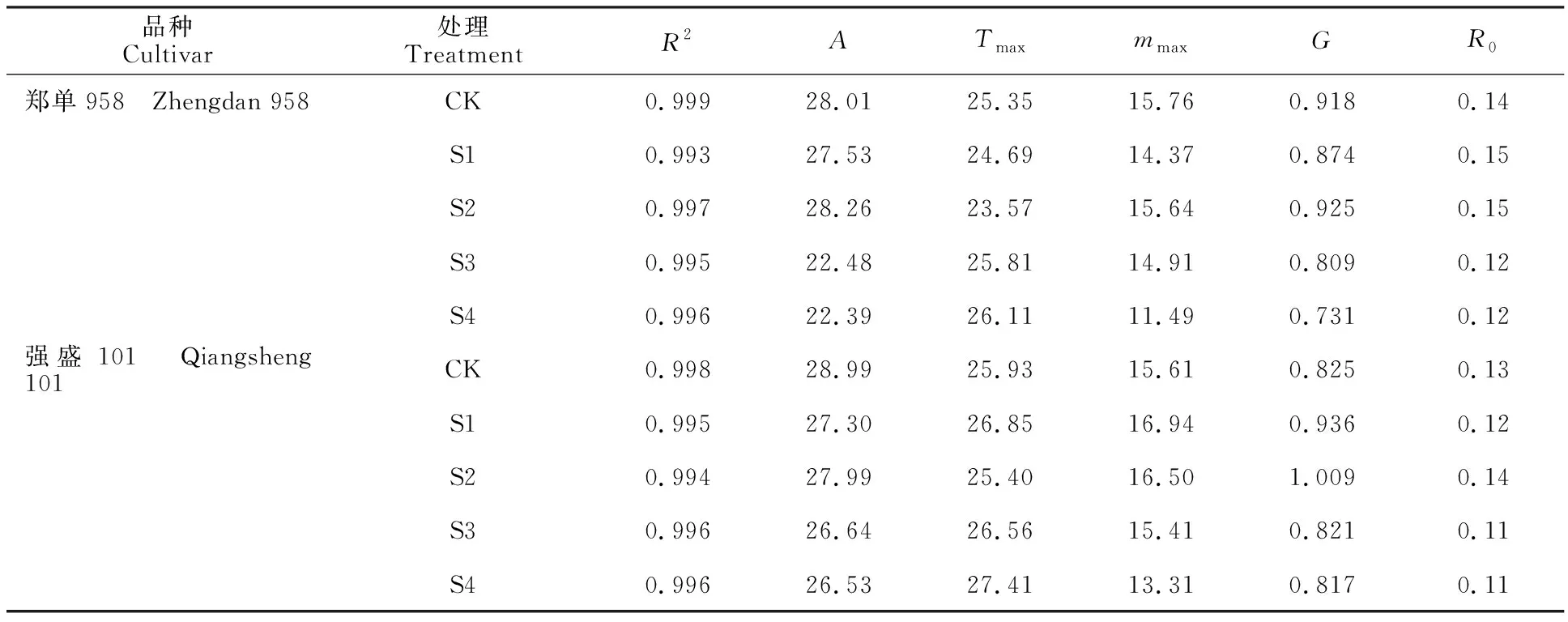

2.6 去葉對籽粒灌漿參數的影響

從表1可以看出,2株型玉米過度去葉處理(S3、S4)達最大灌漿速率時的時間(Tmax)明顯增加,且S2顯著低于其他處理。 隨去葉程度的增加,其灌漿速率達最大時的生長量(mmax)逐漸降低,2株型玉米均表現為S2>S3>S4。2株型玉米各處理籽粒平均灌漿速率(G)都表現為S2>S1>S3>S4,其中S2顯著高于CK。以‘鄭單958’為例,S2處理平均灌漿速率較S1、S3、S4和CK分別高出5.8%、14.3%、26.5%和8%。2株型玉米S2處理籽粒灌漿積累起始勢(R0)較大,表明灌漿啟動較早。

表1 2株型玉米不同處理的中部籽粒灌漿參數Table 1 The characteristics of grain filling in middle part of different treatments on two types of maize

注:表中R2為擬合度,A為籽粒理論最大干質量,Tmax為達最大灌漿速率時的時間,mmax為達最大灌漿速率時的生長量,G為平均灌漿速率,R0為籽粒灌漿積累起始勢。

Note:The different letters are parameters of equation:R2is the degree of fitting of the equation,Ais the maximum dry mass of theory,Tmaxis the number of days when maximum grain-filling rate is reached,mmaxis the growth increment when the maximum filling rate is reached,Gis the average filling rate,R0is the accumulation of initial potential.

2.7 去葉對產量及產量性狀的影響

不同處理對2株型玉米產量調控效果不同(表2),2株型玉米最終產量均表現為S2>CK>S3>S4,且S1和CK之間差異不顯著。 過度去葉處理S3和S4使緊湊型玉米‘鄭單958’的穗長和穗粗顯著降低,但對半緊湊型品種‘強盛101’卻沒有類似影響,同時使得2品種玉米的禿尖長度均顯著增加。就產量而言,‘鄭單958’S2處理產量較CK成熟期增加13.1%,‘強盛101’S2處理產量較CK增加12.7%。分析原因可知,去除頂部2片葉顯著增加2株型玉米的百粒質量,其中還顯著增加半緊湊型玉米‘強盛101’的穗粒數。由此可見,適度去除頂部2片葉可有效增加玉米收獲期的粒質量和穗粒數,進而實現增產。

表2 不同處理對玉米產量性狀及產量的影響Table 2 The effect of different treatments on maize yield and yield components

注:同列不同小寫字母表示在0.05水平差異顯著。

Note:The different lowercase letters in same column mean significant difference among treatments at 0.05 level.

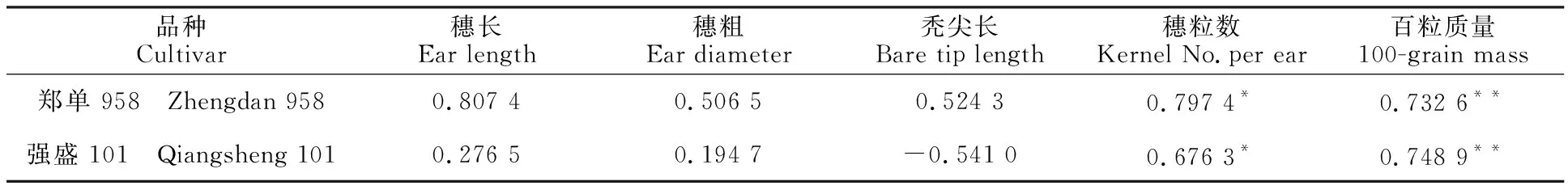

2.8 產量與產量性狀相關性分析

對2株型玉米產量及其產量性狀進行相關分析(表3),結果表明,緊湊型‘鄭單958’穗長、穗粗、禿尖長、穗粒數及百粒質量均與產量呈不同程度正相關;而半緊湊型‘強盛101’僅禿尖長與其產量呈負相關(-0.541 0),其中2品種玉米穗粒數與產量呈顯著正相關,百粒質量與產量呈極顯著正相關,‘鄭單958’為0.732 6,‘強盛101’為0.748 9。

表3 2株型玉米產量與產量性狀相關性Table 3 Correlation coefficients between yield and yield components in two types of maize

3 討 論

3.1 減源對玉米冠層結構及功能葉SPAD值的影響

玉米群體中的光能分布狀況主要由冠層結構決定,而葉片是冠層結構的主要組成部分,與光分布及光能利用密切相關[13]。試驗結果表明,群體中下層透光率隨去葉程度的增加而逐漸增大,花后各處理LAI均有不同程度的下降,其中去3葉(S3)和去4葉(S4)的LAI一直維持在較低水平,這可能由過度去葉造成。而去2葉(S2)LAI下降速率均明顯低于其他處理,這可能與群體中下部葉片的衰老情況有關[14],表明適當去除頂部2片葉(S2)有利于延長高LAI持續期,這與劉鐵寧等[15]的研究結果相一致。功能葉的SPAD值與其葉綠素含量呈正比,葉綠素含量又與氮素含量緊密聯系[16]。籽粒灌漿期間功能葉高SPAD值與其光合能力密切相關,去除頂部2片葉(S2)在籽粒灌漿期維持功能葉SPAD值在較高水平,為籽粒保障光合產物供應。由此可見,適度去葉塑造了群體高光效冠層結構,較好冠層光照環境和較長的高LAI持續期,為有效利用光能創造了良好的外部條件,而過度去葉使得冠層透光率加大,漏光損失增加,不利于光能的有效利用。

3.2 減源對玉米籽粒灌漿特性的影響

冠層形態結構影響植株的光合特性,進而對籽粒灌漿過程產生調控效應[17]。高密度種植條件下合理的冠層結構有利于同化物的形成和運轉[18]。試驗結果顯示,適度去葉能為植株在灌漿到乳熟期間提供較多的“源”葉面積,保障籽粒的物質供應,從而促進籽粒的生長。灌漿前期(花后0~14 d),各處理同一部位之間籽粒灌漿沒有顯著差異,而到灌漿中期,這種差異顯著增大。分析原因,可能是灌漿前期各處理之間光合作用能力相當,過度去葉S3和S4處理雖然光合面積少,但透光率大,較高的光能利用彌補了光能截獲減少的不足。由此可知,去除頂部2片葉不僅擁有充足的光合面積,還有較好的光照條件,進而提高籽粒灌漿速率。

3.3 減源對玉米產量及其構成因素的影響

種植密度通過影響穗粒數和粒質量進而影響產量[19]。也有研究認為千粒質量是決定產量的關鍵因素,而穗數和穗粒數受密度的影響較小[20]。種植密度增加,單株生產力下降,當單株產量的負效應超過群體生產效應時,則表現減產[21]。因此,玉米高產的關鍵就是保證密植條件下單株與群體的源庫協調。而去葉作為調節高密度下源庫比的有效手段,逐漸被重視。研究發現,吐絲或吐絲后期去葉會顯著降低玉米籽粒產量。Egharevba等[22]認為吐絲后 0~10 d過度去葉導致產量降低的主要原因是穗粒數的大幅減少,而吐絲 20 d后去葉導致的產量降低則主要與其顯著降低的粒質量有關。郝夢波等[23]研究作物冗余和產量時發現,整株去葉1/4可使玉米增產,并且增加植株對氮素的吸收。本研究發現,在高密度種植條件下去葉對玉米穗長和穗粗有顯著影響,但在不同株型玉米品種之間表現不一,去葉過多,穗粒數和粒質量均顯著降低。從產量構成角度分析,密植玉米適度去除頂部葉片可有效增加收獲期穗粒數和穗粒質量,進而表現增產,這與劉鐵寧等[15]的研究結果一致。

4 結 論

在高密度種植條件下,不同程度地去葉改善了夏玉米群體中下層的光能分布,使群體中下層透光率維持在較高水平;適度去除頂部2片葉能有效延長2株型玉米的高LAI持續期,有效緩解2株型玉米單株光合和群體冠層之間的矛盾,同時提高功能葉SPAD值,為籽粒在灌漿到乳熟期提供了充足的光合葉源和光合產物,使得籽粒充實度增加,禿頂減少,最終獲得較高的粒質量及群體產量。