安德利亞斯·穆埃 挑釁視覺是為了

鄧郁

反思歷史觀眾跟隨著他鏡頭中的默克爾,經過白堊懸崖,沿著奧得河進入烏克馬克。乍一看,總理背對著觀眾,從車窗注視著開姆尼茨的卡爾·馬克思雕像,萊茵河上的羅蕾萊巖石,以及臭名昭著的斯塔姆海姆監獄。從發型、衣著,可以確認是“德國第一女士”無疑。但那卻是由穆埃的母親所扮演。

安德利亞斯·穆埃被稱為德國“最具破壞力”的攝影師。他用大畫幅的照片和“表演調度”,在作品里表現德國納粹主義獨裁統治中的狂妄自大,也表達了對等級、權威和傳統的困惑與質疑。而透過對重金屬樂隊、難民、柏林精英階層生活與默克爾等政治領袖的拍攝,他傳達出個體的強大與脆弱、不同社會階層在今天自處與共處的矛盾。2018年秋,穆埃的個展在北京紅磚美術館展出。德國和中國策展人認為,穆埃的照片是歷史性與戲劇性的結合,透露出強烈的“德國色彩”和作者本人的文化觀。

壯美中的不協調

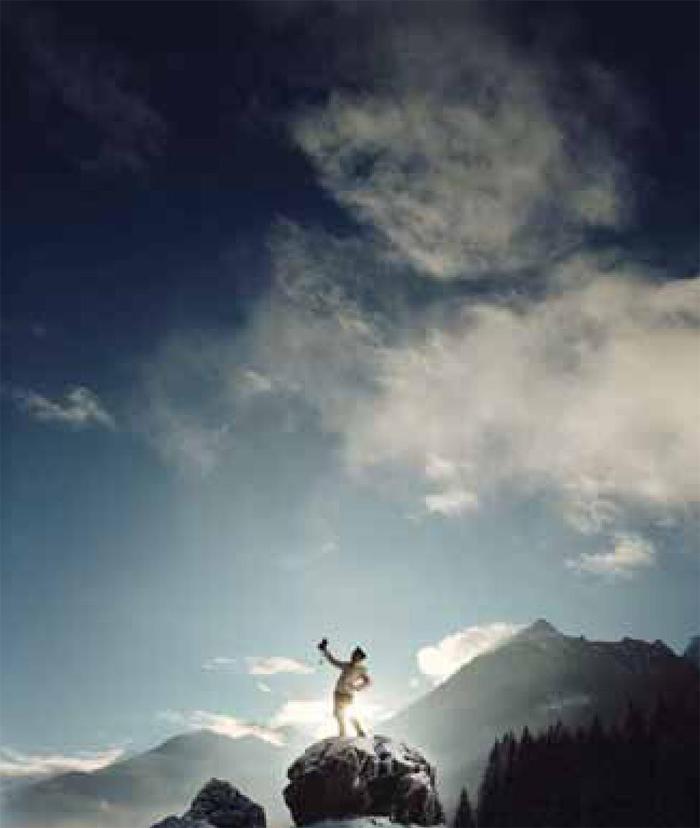

德國,上薩爾茨堡。無垠的雪地中央。巨大的黑色針葉林縫隙里。

少年兵、士兵、將軍,或者背對著鏡頭,或者側身,幾乎隱沒在壯闊的風景里。你無從識別他們的臉孔。身份的唯一標志就是那身黨衛軍制服。是的,他們是阿道夫·希特勒不同層級的部下。

直到湊上前去,你才會發現,他們全都做著同一個動作——小便。解下背帶的士兵上身后仰,似乎喝醉了,酒精滋長了他的自命不凡。

“絕美的風光與納粹的殘酷似乎很難聯系到一起。但它們卻容易成為宣傳的工具。這些圖片中的人,就像狗一樣,在風景的中心,好像在說,‘我們離開了,但并不會離開太久。他們成了一片壯麗風景中的不和諧音。”攝影師安德利亞斯·穆埃說。

對于德國人,位于貝希特斯加登附近的上薩爾茨堡山這個地點具有雙重意味,既是巴伐利亞最南端的風景勝地,又是希特勒的度假別墅“鷹巢”所在。1923年,希特勒在此地完成了他的反猶太人著作《我的奮斗》第二卷,同時深深地迷戀上了上薩爾茨堡的山光湖景。他一面對公眾播放田園詩般的風光圖像,一面宣揚自己堅不可摧、成就鐵血帝國的意志。

在歷史洗滌的半個多世紀里,上薩爾茨堡上演了一幕幕的社會戲劇:

德國《明鏡》記者彼得·布魯格曾經寫道,他走進上薩爾茨堡希特勒的車庫,看到墻上用英語寫著“Hitler is Right”(希特勒是對的)這句話。而今天,書店外的一塊木板上面手寫著標語,“Not Glorification! History!”(這不是頌揚,這是歷史!)

上世紀70年代末,游記作者發現,上薩爾茨堡的店主向游客展示希特勒和戈培爾的演講錄音,將其放在平克·弗洛伊德與普拉斯提克·貝特朗的唱片旁邊。數十年過去,游客們在鷹巢露天平臺上喝著豪夫啤酒,陶醉在藍天和優美山景之中,情不自禁地贊嘆“希特勒真會選地方”。各方游客拿著旅行指南按圖索驥尋找納粹的建筑物,很難說不是另一種“朝圣”。

巴伐利亞官員曾提出,在上薩爾茨堡修建一座豪華度假大酒店,再修建一個歷史文獻中心,有助于游客了解山上的那段納粹歷史。批評者認為,這個計劃自相矛盾,等于“用一只手紀念往事,用另一只手把往事抹去”。而貝希特斯加登鎮長表示,“這里沒發生過任何可怕的事情,只不過是一群強盜度假的地方。”

穆埃在這里一泡就是三年。他與政府官員、農民、游客等各種人士交談,希望從最全面的角度了解他們如何看待這段歷史,得到最完整的信息。“不能漠視這段復雜的歷史,重要的是我們該用怎樣的方式和態度去接受它、理解它,對于未來的一代人怎么去教育?這一大部分是國家的責任。不管是做旅游、博物館還是公共教育,必須說清楚歷史是怎么回事,國家也有義務去傳達給新的一代人。”

盡管有新納粹的抬頭,反對法西斯已然成為德國的政治正確。不過從藝術表現到公民行為,這依然是個敏感的領域。就像在公共場合里表現納粹的衣著言行,多半是避之不及的。穆埃的作品很容易招致“法西斯崇拜”的指責,他的回答是,嘿,這叫作“諷刺”:《自拍之一》中,“希特勒”站在光影中,一只手叉腰,另一只手高高地舉著相機,做著今天世人酷愛的自拍動作。即便難辨表情,也能看得出他的得意洋洋。另一張《鄧尼茨43之一》,“將軍”身子朝左,畢恭畢敬。一方面是效忠,一方面也可以是贖罪、認罪。

Vergangenheitsbew?ltigung,穆埃的作品很容易讓他的母語受眾想到這個詞。在德語里,它的意思是:永不忘記。

對于穆埃來說,他不能夠相信二戰結束才75年——從人類發展的歷史來看是很短的一段時間,又發生新納粹這種事。“必須有一個方法來應對。”而用照片來行使某種“干預”,在他,即是藝術家的價值和職責體現。

“一切都與權力有關”

另一組照片被稱為“普洛拉”(Prora)系列。

始建于 1936 年的普洛拉是一座體量超大的長排建筑,9000 名工人歷時三年建造完成。希特勒原本希望建成一座巨大的海濱度假勝地,所有的房間都能俯瞰大海,可供兩萬人同時居住。想象一下,從樓的這一頭走到那一頭,最少也得花2-3個小時!法西斯統治者對“偉大”的迷戀可見一斑。

由于二戰爆發,主體工程完工后,度假村被迫停工,爛尾至今。據說現在有公司愿意接手,投資開發。然而普洛拉的房子一律沒有陽臺,只有一排小窗戶。這種設計,現在的德國人恐怕很難接受。

不獨普洛拉,納粹時期的許多標志性建筑都有這樣“大而壓迫性”的特點:柏林奧運體育場、奧運村、紐倫堡集會場、德國航空部大樓、奧斯登堡學校……

在穆埃看來,這些都是自大狂的美學,“非常強大,非常男性化,令人不知所措。20世紀的所有獨裁政權和各自的建筑遺產都是如此。最后,一切都與權力有關。”

然而,當我在美術館發來的照片里尋找穆埃所拍的普洛拉“建筑”時,卻一無所獲。與之對應的,是三個男運動員的形體。兩個人正面朝著觀眾,手拉伸毛巾。還有一個,背對觀者,與兩個運動員眼神相交,又好似在發號施令。

“看到他們,你會想到什么?”采訪時,穆埃指著縮小的樣圖問我。

“首先當然是健美的身體。還有……”

“你看他們站的姿勢,其實有暗示到軍隊上司和屬下站在一起的形式。”類似的還有《跳水運動員之一》,陰暗的空間中,運動員站在跳板邊緣。你并不知道,他是在思考要參加競賽,還是要結束自己的生命。

“你怎么看個人對于權力的無條件服從,還有漢娜·阿倫特批判的平庸之惡?”對我提出的這個問題,穆埃沒有正面回答。但在第二天的論壇里,中央美術學院邵亦楊教授提到了《胡格諾派之一》這張照片。德累斯頓歌劇院里的座位被穿著統一的明黃色服裝的足球流氓占領,他們戴著面罩,伸出雙手揮舞,眼神里發散出狂熱、追逐,近乎猙獰和忘乎所以。

“這些球迷如同被法國天主教追殺的胡格諾派,他們的熱情像宗教狂熱,也讓你想到他們對意識形態的熱情。穆埃的作品雖然唯美,但非常觀念性:他表現的不僅是此時此地,不僅是德國,而且讓我們想到這一切也可能在其他地方發生。”邵亦楊說。

擺布與獨立

穆埃長于“用光來雕塑作品”,場景和光影打造出一個觀者看似頗為熟悉的世界,其中卻蘊藏著他對于人物心理與環境關系的設計。

在他的照片里,空間和風景都籠罩在濃重的陰影當中,像是隨著時間的流逝愈顯陰郁的古老繪畫;人物都經過了仔細的安排,整個畫面像是精心排布的棋局,流露出陰郁浪漫主義的冰冷氣息。精確平衡的對稱和構圖看上去簡直像幾何圖形一般完美。

穆埃毫不否認,在拍攝現場,他的心中已經有了要拍攝的圖像,拍攝本身不過是把大畫幅相機擺在正確位置,等待心中的想法與取景器中上下顛倒的圖像最為接近的那一刻。

“作品需要慢慢暈染,需要幾天、幾個月,但是一旦成型了,這個畫面就是百分之百在腦海中完成了。已經有了這個人要穿什么衣服,怎么站,什么樣的燈光,都百分百準確,這個時候相當于找道具。比如‘上薩爾茨堡系列一開始是男軍人尿尿,后來擴大了,就像一個拼圖,這是最開始的一塊,后來所有的作品會組成一個大的拼圖。”

就這樣,穆埃使用集體視覺記憶、地理位置以及真實的人(演員),把畫面“真實地”烙印在觀眾的心里。

在德國廣為人知的一張默克爾照片,也經過了如此的擺布,但效果卻出其不意。

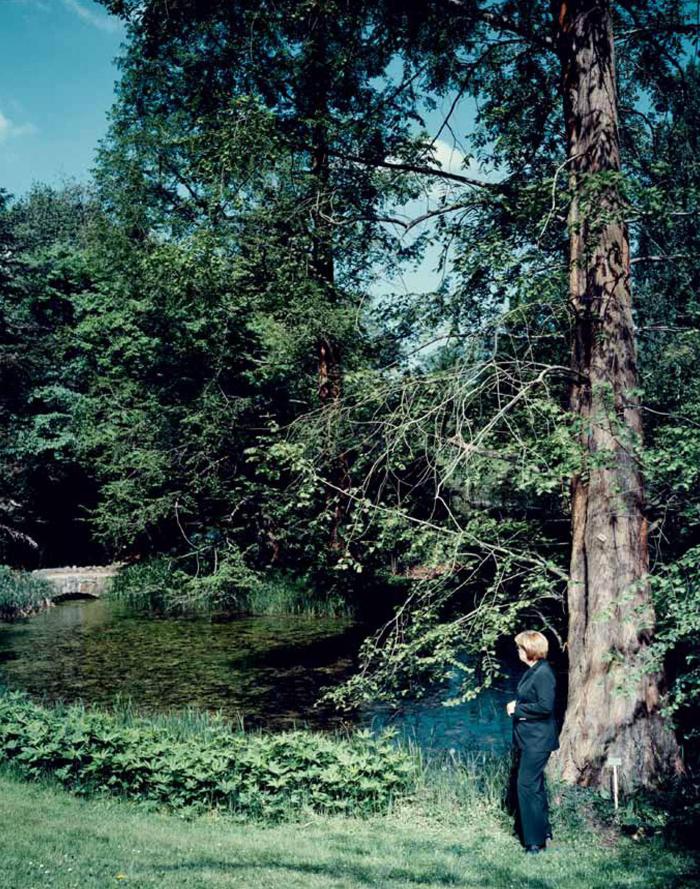

與《上薩爾茨堡》系列類似,默克爾在大幅圖中所占比例不到1/10。蓊郁的樹木是第一主角,但默克爾的動作與神情卻很難不吸引觀者的目光:

站在樹下的她,肩膀略微向前拉,雙手交叉在肚子前面,背向觀眾轉過了臉。

“看向別處的女人顯然值得仔細打量,”倫敦當代藝術雜志Frieze的編輯詹妮弗·希吉寫道,“她反抗我們的凝視,這種反抗極具吸引力,甚至令人愉悅。穿著藍色正裝的女人在我們面前轉過身去是一種精心安排的政治表達嗎?或者不是?兩者都有?”

希吉認為,在植物園里為總理拍攝,似乎是對康拉德·阿登納(德國前總理)時代以來國家首腦影像傳統的一種“挑釁”。從阿登納開始,德國總理都坐在桌子邊上,擺出“國家第一仆人”的樣子,好像是在聲明:“這個人不會理會任何游說;他是為人民工作的民選總理。”

穆埃卻想呈現另一種狀態的總理——將默克爾放在一個不那么死板封閉的場景里。他跑了三天,才在柏林達雷姆植物園找到了他想放在照片中的那棵樹。“這難道不像德國浪漫主義繪畫嗎?”策展人施默林(Smerling)說。

穆埃本人話不多,長達六七年為雜志拍攝默克爾,讓他和國家地位最高的女人之間形成了一種難得的信任。

但這種信任,卻在幾年前被他自己打破。

他反感外界對他“總理御用攝影師”、“大臣攝影師”的標簽。德國媒體都知道,默克爾禁止攝影師在她乘坐的轎車中拍攝她,“因為那是我最后的一塊隱私地。”穆埃于是有些頑童心作祟地創作了《烏克馬克》(Uckermark)系列。觀眾跟隨著他鏡頭中的默克爾,經過白堊懸崖,沿著奧得河進入烏克馬克。乍一看,總理背對著觀眾,從車窗注視著開姆尼茨的卡爾·馬克思雕像,萊茵河上的羅蕾萊巖石,以及臭名昭著的斯塔姆海姆監獄。從發型、衣著,可以確認是“德國第一女士”無疑。

但那卻是由穆埃的母親所扮演——德國人的“集體母親”,其實是在穆埃的鏡頭里,由他自己的母親,完成了一次想象之旅。

因為是大選之前出臺的作品,默克爾團隊甚為緊張。鑒于有相當多的媒體致電表示抗議(怎么能給穆埃這樣獨家的機會?),政府特地出了一個聲明,解釋這些作品完全屬于藝術家,而非與默克爾合作。

此后穆埃再也沒有拍過默克爾。他從不后悔《烏克馬克》的誕生和發布。“如果我想做政治家,想加入他們的黨派,我這一步走的是錯誤的。但我想做攝影師,想保持藝術家的獨立性,我必須走出這一步。”

“根本的自由”

穆埃出生在前東德的知識分子家庭,父母是社會主義德國文化精英的核心:父親烏爾里希·穆埃是知名演員,他主演的《竊聽風暴》曾獲得奧斯卡最佳外語片。母親是資深戲劇演員。

柏林墻倒塌時穆埃剛剛10歲。

幾年后,穆埃到了柏林,師從商業廣告和人像領域的攝影師。他用巴伐利亞制造的林哈夫4×5大畫幅相機,為雜志拍攝了十多年的明星、政治家、藝術家、餐館老板,連同掌鏡的自己,塑造了一群“新柏林人”的形象。

30歲之后,穆埃決定花一些時間想想自己究竟想做什么。“我希望反映我成長過程中所感受到的文化和政治系統中的問題。我究竟來自哪里?我身邊的世界究竟在發生什么?我采取什么樣的立場?權力的機制是什么?”

在一組沒有系列名稱的照片中,5個男子分別站在美國科羅拉多河邊的鋼架橋旁、溫尼伯的公路上、圣莫尼卡海灘、科羅拉多紅巖絕壁邊,以及白罐山公園的落日下。同樣的背影,同樣的不著一物,并非視覺主體,但又不容忽視。

但圖片說明當中沒有注明的是,這5個男子都來自德國重金屬搖滾樂隊Rammstein(德國戰車)。

據《搖滾客》公號介紹,在1994年這支樂隊正式成立前,所有成員都在“冷戰”的環境下正常地生活在東柏林。主唱Till Lindemann是前東德兒童書籍作者和文化記者的兒子,本人為國家贏得游泳項目的榮譽;鼓手Schneider當過電話技術員,有7個孩子;吉他手Paul搞了一支地下樂隊Felling B(德國戰車的雛形),有哲學家的思維……

1994年,他們將樂隊重組并改名為Rammstein,希望改變過去,并用音樂和夸張的現場表演鼓勵剛剛走出冷戰的人們:做自己想做的,千萬不要害怕。

“德國戰車”的音樂沉重、陰郁而暴烈,簡單而“狠”的歌詞由聽似毫無感情的聲線唱出,表達的多半是對愛的背叛的控訴。因為演出時愛赤裸上身,對在舞臺上玩火樂此不疲,批評者斥責他們具有新種族主義和納粹傾向。穆埃認為這是一種錯誤的指責。2012年,他跟隨樂隊前往美國巡演,既感受到他們在當地的火爆程度,也挖掘出這些鋼鐵男人的另一面。

“他們歌曲中的詞很多都是傳統的德語因素,MV的畫面也會用傳統的歷史故事重現。作為重金屬的表演者,他們在表演上是很激烈的,但是我拍他們,就完全看不出來他們的身份,只是一個人,作為一個人更真實更直接的一些東西。你看到他們外殼特別硬特別壯,但內在也很脆弱。”

某種程度上,德國戰車這支樂隊受到的爭議與誤解,和穆埃本人在藝術語言上的表達遭到批駁頗為相似。但他從沒有改變之意。從瑞芬施塔爾到希特勒的私人攝影師沃爾特·弗倫茨,穆埃用了十多年研究納粹德國那一代的攝影,他坦言從中學到了很多。

“藝術從根本上是自由的。我們可以去轉動這個歷史的輪子,我們可以得出不同的觀點,當我們使用藝術去反思歷史的時候,我們使用的是藝術自己的語言。”

但他是否也面臨著一些尚待梳理的困頓?譬如,父親烏爾里希·穆埃在出演了帶來榮譽的《竊聽風暴》之后,也去查詢自己的檔案,發現自己的第二任妻子(穆埃的母親是前任)在長達六年的時間里一直向秘密警察報告他的言行舉止。盡管有254頁的文件材料,但是他前妻否認這一指責,表示并不知道與自己談話的竟是斯塔西機構的人。影片公映第二年,54歲的烏爾里希·穆埃患病去世。從小與父親少有溝通的安德利亞斯·穆埃,也很難再去了解父輩在絕境里的沮喪與無望。

藝術與真實,哪個更像事實?哪個更如同幻象?追問與放過,究竟應該選擇更正確,還是更利于我們與他人的關系?我沒有得到穆埃的回復。但這些疑問顯然還會存在于他未來的省思與創作中。

(參考資料:《貝格霍夫別墅的消亡,印證了希特勒時代的結束》,《對于如何處理上薩爾茨堡,大家爭論不休》。感謝紅磚美術館,和徐丹女士的現場翻譯。實習記者梁婷、張淼對本文亦有貢獻)